首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

忆季羡林先生过“米寿”:温不增华 寒不改叶

“温不增华,寒不改叶”,这是诸葛亮在《论交》里的名句,为我父亲所钟爱,一直书写不怠。1999年秋天,在我赴京为季羡林先生庆贺“米寿”前,我请父亲为我将这句话题写成一幅贺帖。当我呈上这张宣纸贺帖时,我父亲那番“普通人”不愿意与名人们混迹一堂的言辞,和这幅字,都打动了季先生的深心,所以他一直珍藏着。

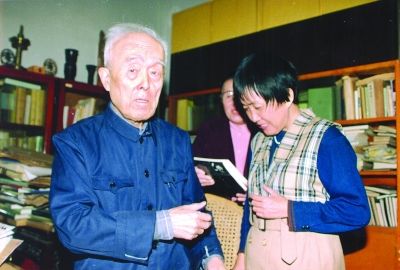

1993年本文作者探望季羡林,在季老书房获赠其书《留德十年》。

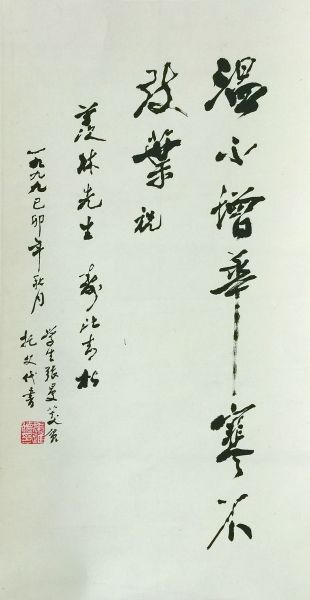

图为本文作者的父亲在1999年为季羡林“米寿”题写的贺帖。

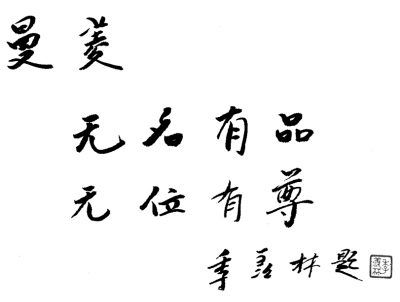

图为本文作者的父亲过世后季羡林为其写下的字幅。

季先生在临终前,交代要将这幅字送回我的手中,这正是他经历一番世态炎凉后对自己人格的表白。“温不增华,寒不改叶”,这原本就是他的人生理念。

“你们说的那个人不是我”

“让外国学者也跟着我们走”“我是北大教授,东方学者。足够了。”

1999年秋,我在昆明,忽接到季羡林先生的秘书李玉洁的电话。

她说:“今年是先生米寿,‘得米望茶’。今年也是季老的全集出版之年。出版社要给先生做寿。你是他最牵挂的人,必须要赶到。”

李玉洁是最贴近先生的人,她时常能解出先生的意思。

“米寿”的意思,取拆字之意,即“八十八”岁,高寿。得米望茶,下面“茶寿”,也是拆一个“茶”字的划数,“一百零八”岁也。这两个字,除了好拆,更有好意。米和茶,都是中国人的食与饮,是厚道敦实的天赐之物。

此时我已经被云南省“人才引进”了。正好,我有大事,要到北大求助。

我就请父亲为我题写一幅贺帖。父亲一向戏谑曰:“秀才人情一张纸。”到临走的前一天,我到父母家来取字,见茶几上放着一张写好的毛边宣纸。

父亲让我坐下,郑重说道:“你要我写的字,我写好了,但没有裱。因为我想过了,季先生的寿辰,一定是名家高人满堂。我的字,不合适拿去挂在那里。当然,你与他又是另一层关系了。你自己去考虑吧。”

没料到父亲又犯了“迂”脾气。

我只得怅怅,收起这张毛边纸,放进一只牛皮纸信封,就这样带到京城。拿到季先生家里,当面呈上,并将如此草率的原因告知。

先生听我转述父亲的原话后,沉默了一会,点头道:“不易。”

接过宣纸,他打开来看,“温不增华 寒不改叶 羡林先生寿比青松 一九九九卯巳年秋月学生张曼菱贺托父代书”。

继而他用手抚摸着,喃喃道:“我自己裱。”

那次我见季先生有重要的事情请教,就是:我能不能做抢救“西南联大”历史资源这件事?

当时云南只有一个“一二·一”纪念馆,没有人提起抗战时期曾经赫然存在的“国立西南联合大学”。在父亲的教育影响下,我心中早存有此事,决心抢救其历史资源,从采访那些尚存世的老校友做起。

在朗润园的书桌前,季羡林凝视我片刻,即说:“你行。你是北大学子,又是云南人,你做很合适。”

这话里,表面上是“门户之见”,内中含有博大的阅历与睿智。

果不其然,在我此后的漫漫路程中,一直受到来自这两个方面的鼎力支撑。

我常想,若我只是写小说,不一定要上北大,还有许多学校可以上。而要做“西南联大”这件事,却是一定要“上过北大”的。

因为我要寻访“活人”,获得“口述历史”。而在地球的任何一处,寻访到的西南联大学人,他们都会称我为“学弟”。我们如家人相见,久别重逢。其中我所获的待遇与信任度、成功率和幸福感是一言难尽的。

以一个云南人和北大学子的身份,寻觅母校校史的重要部分,这是一个温馨的过程。季羡林对我的认可,点化出这一瓶百年陈酒的香醇。

听他这样说的时候,顿感一种来自历史与家园的力量充盈了我的全身。

贺寿庆典当日,我赶到北大勺园3号楼上,小会议厅已经人集如云,气氛隆重。

没想到,在会议厅的门口有人把守,凭请柬进入。迎面遇到校领导郝斌,我说:“我没请柬。”

他说:“这还能拦得住你?”说着自己进去了。

我对把门的人说:“我是季羡林特邀的客人,请柬在季先生那里,不信你们跟我去问。”

我带着他们直闯主桌,季先生一见我,立刻惊喜地站了起来。

郝斌上来,带我去见了两位老领导张学书和王学珍,告知他们,我为“西南联大”一事而来。他们非常高兴。

张学书、王学珍是我在校时期的领导,对我的调皮和“闹事”印象颇深。此时他们仿佛看到孩子回家一样,问长问短。他们也都认为我可以胜任这件事。

他们说:“你不是已经拍过一部电影了吗?”

他们指的是《青春祭》。他们记得学生的光荣与成就。

在那个“米寿”的盛宴上,郝斌向我引见了另一位北大副校长沈克琦先生,他当时是西南联大北京校友会的副会长。沈先生后来成为我拍摄西南联大纪录片的最重要的支持者,“史料顾问”。

要干成一件大事,一定要有许多因缘的汇聚。季先生的“米寿”之宴成全了我这个远来之客,一下子全搞掂了。

我安心了,坐下来,听人家发言。

操办者是出版社,给先生出完《文集》27本,教后辈人知道“著作等身”的含义。

季先生私下曾对我说是“出齐了”,而不说“出全了”。一套文集,他非得自选,不满意的,他自己丢了许多。

我一直琢磨他这个“出齐了”,就是他认为有价值的那些成果,都涵盖了。“齐”与“全”,原来不是一回事。后来,我也参照先生的思路,过滤自己的作品。不要“大全”,但“干货”都要在。这种思考直接渗入我的写作。

所谓“触类旁通”,先生的学术精神、学术品格,是可以超出门类的。

那天参加寿宴的人,有文坛学界的重要人士,有学生与记者。祝寿者热情洋溢。有一位将先生喻为“未名湖畔的一盏明灯”,更有一位女记者激动地说,先生在她心中是“红太阳”。

寿堂真是名人风光,记得启功、范曾等都有字画为贺,琳琅满墙。四壁的名人条幅,都在赞先生,说他有着为天下称道的德才。

我暗自佩服父亲,的确,不能把我们这样普通人家的字幅拿到这里来悬挂。

父亲的迂,得到季先生的理解。而季先生在盛宴上的一番致辞,更“迂”得出格。

当司仪报告,“有请寿星老、尊敬的季羡林先生讲话”时,全场掌声雷动。

季先生的神态却有些不自然,甚至僵硬,一点儿也融入不了这个喜庆场合。

他说:“我刚才坐在这里,很不自在。我的耳朵在发烧,脸发红,心在跳。我听见大家说的话,你们不是在说我,你们说的是另外一个人。我不是那样的,当然,我在争取做成那样的。我只是一个研究东方文化的人,其他各方面常识很浅陋。文笔不如作家,学问也不是很深厚。我只是尽我所能而已。”

听寿星说出这番“不凑趣”的话,众人一时无言。无人能令此老自失,宠辱不惊也。

这是具有季羡林特色的话,婉转谢绝了别人的盛情,表达出自己应该守的本分,又不得罪别人。骨子里有一股清香,魅力所在也。

我坐在窗槛旁,虽不近高台尊荣,却可眺全厅风光。壁上有一幅先生的老友赠画的墨荷,此时鲜活起来。本意不是来听祝词,亦不在乎酒宴;而听到先生这一席迂拙之言,如入芝兰之室,格外清新怡人。

这是他最清醒的声音。有人不让他“做自己”,要他做“另外一个人”。他在抗御,可惜这抗御的声音没法传递出去,终于越来越弱。

说这番话的时候,他对自己突然“飞黄腾达”,还很不适应。后来,大概他看势态是“非如此不可”,也就不太作过多的辩解了。

以往每次访问先生,末了他都来一句:“你要坐下来,写作。要坐冷板凳。”“坐冷板凳”,其实才是季羡林的本色。

由于校园随着社会一直反复动荡着,季先生直到七十岁后,才有了“坐冷板凳”的权利。每天他黎明即起,万籁寂静中,在灯下写作,迎接早晨。后来他的住所一天不断地来人,持续到了晚上,他就会生闷气,一句话不说,因为他没有了“坐冷凳”的时间。他一生中最多的文章,最重要的著作都是在七十岁后写成的。就这样干活,直到八十八岁,“米寿”之期,他完成了27卷的《季羡林全集》。

在这次贺寿庆典上人们讲的夸张言辞,与先生的本色生活真不是一回事。

正在遐想中,有人过来说,先生希望我这个远道来客也说几句。

我脑子一片空茫,走到麦克风前,只说了一句话:“我是北大学生,刚从云南来。”就唱了一支歌《有一个美丽的地方》。

先生喜欢我的家乡,他去过昆明。他曾对我说:“云南大学有位寸树声先生,很有学问,人品很好。”

这次“米寿”宴会的主持人郝斌,其貌不惊人,辞不哗众,却在明白人心中有个位置。他属于那种既糊涂又清醒的人。“清醒”在他为人处世有原则有标准;“糊涂”在他似乎不懂奉迎。

这样一个人来主持季先生的“米寿”宴会,大家都以为“合适”。

在北大,说“合适”,就是“很难得”的意思了。在这年冬天,当郝斌和北大的前辈闻知我的来意后,俱对我说:“你来做‘西南联大’这件事,很合适。”

由于郝斌与我的私交,和他在北大的位置,他很自然地成为我这事的“始作俑者”。有了这种种的“合适”作支持,从那个“米寿”开始,我踏上拍摄《西南联大启示录》的艰辛之途。

“让外国学者也跟着我们走”

这是我人生的又一次转折。自从1989年我仓促登上海南岛,“下海”开公司,我与北大的联系日渐稀少。而最稳定的关系,最欢迎我的人,就是季羡林。表面上,他每次都和颜悦色地听我说种种商场奋斗的热闹,用李玉洁的话就是“听着都累”;其实他却没有放弃一种期待,这就是我终归要回到文化的位置上来。

北大是我的依托,先生站在湖畔招手。我回来了,我的校园,我的中文系。

追踪着那些“联大”故人,采访拍摄,大约五年光景,到2003年《西南联大启示录》纪录片完成,当年春天在央视十频道热播,引起社会轰动。正是“非典”时疫猖獗,先生说了一句:“总算做完了!”

这个课题是美国人领先。一位中文名字叫易社强的哈佛学者已经完成了一本书《壮哉西南联大》,北大图书馆藏有英文版。我曾经以此为鉴。易社强依靠丰富的资料,构建一个索引的世界;同时他发挥美国人的特长,沿当年学校南迁之路,自己去走了一遍,于是又加进许多“地方志”的资料。但是其中有很多事情他弄错乱了。人家毕竟是外国人。

2013年,我完成《西南联大行思录》,这是一本历史当事人的口述史,包括台湾的西南联大校友在内。内中含有若干对前人历史整理误差的纠正,虽然岁月遥遥,重要人物过世,漏失的已经太多。纪录片的主摄像师后来发给我一张照片,是易社强举着我的著作。

季先生此生有一个愿望:“让外国学者也跟着我们走”。

我想对先生说:在“西南联大”课题上是外国学者领先的,但现在我可以和他们对话了。在我们的大学史和抗战史上,我填写了中国人本该自己写的一笔。

季先生的世界是一个善于感知的世界。少成孤儿,青年漂泊,中年沉溺于学海和被迫虚度于“运动”之中,晚年思索于古今。

他曾是最年轻的北大系主任,兹后,又任北大副校长。“如履薄冰”般的人生关隘,密布于平民出身的季羡林人生道路上,令他严谨之中更求严谨,发展成了一种内向的气质。

他的一生,是这样单调和丰富。他的学术成就,是用他一生的孤寂、自我克制换来的。

季羡林有“从不诉苦”的性格。

就说有那么多的稿费吧,可他的生活从来是老样子,“都市里的乡下人”。

窄木床,棉絮上复布单。那布单很窄,都遮不住下面的棉絮。

一身蓝色中山装,无任何嗜好。嗜好就是要看书写东西。

除了追求新的思想与学术信息,对于季羡林,没有什么“时尚”。

李玉洁说,为他买衣服时,要告诉他,这是“处理货”,廉价的,农民穿的,他才会欣然接受。

要他喝牛奶,也要费功夫,他说:“我不喝牛奶也活了七十多岁。”

其他“名人”们是怎样活的,跟他无关。

他没有养尊处优的心态。

其实,人生本来就是平淡的。能有一点闪光,不要变成通体金光。季羡林的活法,虽然过于枯索、古老,但是不含腐败的气息,反有点宗教徒式的清谧。

一个留学十年的博士,却将自己的生之乐趣与一切欲望压缩到几乎为零。从这种严酷性说,季羡林是一个时代的产物。

他在这不可选择中所作的选择是:唯保存自己的学术与正直品格。

晚境中的季先生,一直坚持生活自理。这是一位老人的尊严,但这常常令照顾他的人们作难。不知是儒家风范还是绅士态度,有时,即使是比他的女儿还小的我,走进他午睡的客厅,他也要立即从沙发上坐起来,正襟危坐。

我能理解。这种倔强酷似我的父亲。

季先生永远是强者。年衰岁暮不能夺其志,更不能有损他内心的骄傲。永远是平民作风的他,不需要人恭维亦不需要人怜悯。他要自尊地走完自己的路。

有时,我觉得他有点“入定”的意思,大概是先生研究印度佛教与禅有心得,视荣辱为过路风雨。

一次,人家丢失了他的一幅名画收藏,他也只说了句“身外之物”。

他将珍贵的真情贮存于深心之海,从不轻易释放。面对海外归来的孙子及重孙儿,也没有如世人的显露欣喜;但亲人一离去,他即写出了深情的怀念文章。

季先生是一个激情与细腻的极富人性的人,他本应该有更加幸福与快乐的人生。即使时代将他锻造成一个专注的学者,他的人性仍然深存。

有时,我会联想到那位性格怪僻的音乐家贝多芬,在他那眉头紧锁的严峻下面,却奏响了《欢乐颂》这样春风浩荡的音乐。

谁能知道,在季先生的不苟言笑中,有一片爱的海洋呢?

我并不想将他圣化,只是讲感情的特殊规律——季先生属于特殊的一类人。

“我是北大教授,东方学者。足够了。”

对于季先生,最重要的并不是光环和浮名,而是理解与温润。

在他半卧床时,我曾到他的卧室与他聊天。他对我说:“够本了。”还指着塌下的鞋说,这鞋可能明天就不穿了。

赶上了,我也会与他一起吃饭。小米粥,窝窝头,炒火腿肠,还有咸菜,他的午餐不过是别人早点的分量。

季先生一生致力于东方文化的研究,以印度文化为主。他在《学海泛槎》中都作了交代。后来人们瞎给他称号,有损他的学者风范。

“什么‘一代宗师’,好像听着不入耳。”季先生这样反应。

再问他:“如果给您下一个定义,应该是什么?”

他说:“我是北大教授,东方学者。足够了。”

他还说:“对一个人,要给他名副其实的称赞,他自己心安理得。如果不名副其实,他自己也吃睡不安。好多事情不是这么出来的吗?什么是‘国学大师’?先得把这概念搞清楚。”

他认为,大概王国维够称作“国学大师”。

还有人曾经提议要他当中国作协主席,季先生说:“有人说我是‘作家’,我哪够得上是作家。‘作家’这个名字是非常高尚和神圣的。我是滥竽充数。我最多够上个‘票友’。”

当年我将《牛棚杂忆》一书带回家中,因为这本书的坦诚风格,父亲向我详细询问了季先生的生活现状。时日正值中秋,我说,季先生喜欢吃云南的火腿月饼,略加品尝后,在月色之下,走到门前的湖边看看荷花。父亲郑重交代我:“以后每年中秋都要给他寄去。记住。”后来,我就每年给他寄包裹,都是云南特产,从药材到小菜。先生尤爱吃云南的鸡枞菌、火腿。

暮年之人,每喝粥时尝到小菜,就会知道我惦念着他。

一直到先生逝世的当年,先生的儿子季承在电话中告诉我,先生已经不能咀嚼了。

我等待和害怕的一天,终于来了。

当年我父亲逝世,我曾到京城向季老哭诉。他写下了“无名有品,无位有尊”的字幅,让李玉洁送到勺园给我。

后来我写了《中国布衣》,送到朗润园时,先生已经是半卧床状态。他翻阅此书,说:“你父亲是书法家,我不是。”

李玉洁在一旁说:“季老也是一个布衣。”先生默然。

在季先生逝世后,有人将一个考究的书画匣盒交给我,说是季老临终嘱托,一定要交到我手。打开一看,竟然是我父亲当年写的那幅字:“温不增华 寒不改叶 羡林先生寿比青松 一九九九卯巳年秋月学生张曼菱贺托父代书”。

季先生将我当年带去的那张叠过的宣纸,进行了最雅致素淡的装裱,用的衬底是与宣纸颜色相近的银白纹厚底。他选择了在中国人心目中最华贵的明黄缎面的字画盒,上面的锦纹是龙和牡丹。

我那不愿意步入华堂的父亲,却在季老这儿,极尽哀荣。

来人说:“当年在若干寿礼中,那些名家的都没有留下,先生只取了这一幅字画收存。装裱后就挂在他的小书房里。直到年事衰末,怕身后混乱,他才叫人摘下,交代‘一定要交回到曼菱的手中’。”

“温不增华,寒不改叶”,这是诸葛亮在《论交》里的名句,为父亲所钟爱,一直书写不怠。当年我交出这张宣纸时,我父亲那番“普通人”不愿意与名人们混迹一堂的言辞,和这幅字,都打动了季羡林的深心,所以他珍藏至今。

先生的灵魂与我的布衣父亲,超越世俗,此刻同去了一个独立精神的归宿地。

先生在临终前,交代要送回我的手中,这正是他经历一番世态炎凉后对自己人格的表白。“温不增华,寒不改叶”,这原本就是他的人生理念。

按照他在纪念邓广铭先生时说的话,这也是对我这个“未死者”的嘱咐。

这些日子,我在成都见到百岁老人马识途。他说,西南联大时,闻一多曾经想办个刊物叫《士》,就是要弘扬传统“士”的君子品格。

身居华堂的季先生与我远在边城的布衣父亲,发生了这一番文墨辗转,也是意在于此。他们都执着于那份平民知识分子的平淡尊严与独立人格。

有时候我想,先生假如能一直安居校园,在理解他的人们中,做一枝深谷幽兰,一切都顺理成章,何其幸哉!

当年那场热火烹油,鲜花着锦的“米寿”盛会上的芸芸众生,已烟消云散。而先生以他特立独行的精神,给我留下回味重重的余韵。那是先生在北大校园度过的最后的最好时光。一切是那么融洽、合适。

对会上那些外来者有“出格”过分的溢美之词,先生坚辞不受,态度恭谦。而主持人和与会者们“兼容并包”,泱泱气度。在北大人的“互动”下,任何世俗的细节都会被“穿针引线”,纳入北大的价值观。所谓“酒肉穿肠过,佛祖心中留”。

而今红尘迷离,唯心中的校园,心中的先生,是永存的。

今春,深圳报业出版集团约我参写“名人丛书”,于是执笔写下《为季羡林辩:几多风光几多愁》一书,以寄托我此生无尽的思念与承诺吧。

(张曼菱,作者系专业作家,多年来致力于“国立西南联大”历史资源的抢救、整理与传播工作,创作有电视纪录片《西南联大启示录》,音像制品《西南联大人物访谈录》,史话《西南联大行思录》等。)

编辑:邢贺扬

关键词:张曼菱 季羡林 米寿

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅