首页>书画·现场>讯息讯息

年轻一代的"表演化"创作 艺术从有形向无形的转化?

导言:“我的艺术最初是关于创作一件与众不同的作品。艺术品一直是实物的形式,艺术的创作方式也不断地随着科技的发展变化着,从最初石洞壁画到如今的网络艺术。我想要楔开这种逻辑,用技术这种纯粹技术水平层面上的媒介,证实没有实体的作品也可以永存。”第55届威尼斯双年展主题展艺术家金狮奖得主提诺·赛格尔说道。从2000年开始进入当代艺术圈,投身艺术领域,他就以一种“场景”艺术、“剧场”艺术,抑或目前正盛行于国内年轻艺术家中的现场“表演”式艺术出名。

提诺在第55届威尼斯双年展上展示“现场演出”

提诺在第55届威尼斯双年展上展示“现场演出”

最近一两年以来,无论当代年轻艺术家,还是各大美术馆、机构,越来越多的开始介入到这种现场“表演”艺术或“剧场”艺术领域。由于这样的艺术形式需要调动各方面的因素,比如在创作层面需要与其他多种艺术门类进行跨界合作:其中除了需要融合舞蹈、表演、音乐、声音等这些非视觉艺术领域的艺术形式,还要囊括舞台设计、灯光照明、服装道具以及与整场表演相关联的装置、影像等视觉艺术范畴类的创作,使它成为当下很难去明确定义的艺术类型。

但如果具体来进行讨论,这一类“表演式”的艺术又有许多共性的地方。比如对于身体本身的运用,与观众之间平等、互动的关系,甚至像提诺·赛格尔所说的“反实物形式的艺术品”的特点等,使“表演艺术”这一创作形式具有实验、先锋性的特点,同时对大众又具有很强的吸引力。而更重要的是,它本身无法像一台戏剧那样售票演出;同时又很难作为一件艺术作品进行出售,因此它又具有一定的反商业性或市场性的特点。

但是,随着当代艺术创作逐渐走向多元化,艺术家们开始与不同领域尝试跨界合作,这种“表演式”的艺术已经越来越成为年轻一代艺术家们乐于尝试的方式。在王璜生看来,年轻一代的艺术家比起上一辈,对待艺术时更加轻松,也更加开放的态度,使得他们在创作时运用更多的创作媒介变得可能。他们利用这种多元的、跨界的表演式的艺术实践方式,对艺术的传统理解,以及艺术创作的边界发起了挑战,提供了新的思考与可能。

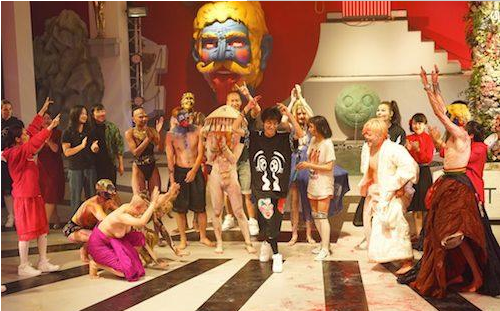

2016年6月8日,长征空间陈天灼个展“自在天”开幕现场表演

2016年6月8日,长征空间陈天灼个展“自在天”开幕现场表演

青年艺术家中刮起的“表演风”

2016年6月8日,陈天灼“自在天”现场表演的晚上,长征空间里涌进了300多人,将整个空间挤得水泄不通。因为之前采取的是预约式的方式,据说那天有许多人都被婉拒在画廊的外面,没办法进场观看现场表演。

在这次表演之前,陈天灼从去年6月份第一次在巴黎东京宫尝试现场表演《Adaha II》就引起了国内外巨大的关注。到目前为止的进行的四场现场表演也都引起了一定的轰动,在他上周末于民生美术馆举办的讲座中,许多他的“粉丝”到了现场,对他的创作提出了各种问题。从他个人的宗教信仰,到演员的化妆、表演,到他下一步的创作计划······大家对陈天灼的这一现场表演充满了极大的兴趣和热情。

除了陈天灼,毕业于国内的双飞艺术小组近几年来也在画廊、机构等空间里进行了多种形式的开幕式表演。比如2010年他们在北京空间站实施的“双飞艺术中心大型歌舞秀《双飞宫》”,虽然这是一次看起来非常恶搞的演出,里面所谓的歌唱、舞蹈、音乐、灯光等元素也显得很山寨,但当时现场反应也是非常热烈。

双飞艺术中心《双飞克莱因蓝》 2015 年

双飞艺术中心《双飞克莱因蓝》 2015 年

另外一位年轻的艺术家,1989年出生,毕业于中央美术学院的罗苇在其2014年首次个展“当你说艺术家的时候,你在说什么”的开幕式上,便尝试加入了表演、音乐、舞蹈等各种元素,使得这个有关“晶体星球”项目的开幕式变成了一个大的“嘉年华盛典”。

艺术家罗苇及其团队的首次演出《塔拉之惹》表演现场

艺术家罗苇及其团队的首次演出《塔拉之惹》表演现场

今年,从她的“晶体星球”项目中发散出了一个新的项目:“再生研究所(BIO-R)”,在这个项目里,她和她的研究室团队尝试探索更多未知的世界,改变我们认识世界的方式。整个团队由戏剧家、舞者、音乐实验者,以及科学家等各种角色组成,比如艺术家、演员、学者邓菡彬,舞者方丹敏、刘吟韬,声音制造者薛鳗玲等。由于整个团队的人员组成,表演的形式成为最好的表达方式。7月30日,他们在寺上美术馆开展了首次演出:《塔拉之惹》,这是一个关于古人类进化至未来的表演。这场集合了音乐、舞蹈、表演、服装设计、艺术等各个方面的表演是这个团队对星球演化的研究,对于内部世界的探讨,以及对不同的文明种族,宗教,萨满文化,地外文明,意识起源,时间旅行,重新编织历史与未来的联系,最后形成无物的恒定空间。

当代表演艺术家小珂与子涵组合

当代表演艺术家小珂与子涵组合

除了上面几位艺术家个体以策划者的身份去尝试现场表演艺术。当下,在全国各地的美术馆、机构中也在策划相应的剧场式表演艺术活动。比如去年外滩美术馆邀请独立剧场策划人张渊,围绕2015 HUGO BOSS亚洲新锐艺术家大奖为主题,从当代剧场的角度出发,策划了“身在亚洲”系列活动。这场活动邀请了三组表演艺术家进行了现场表演,其中就包括从事了十多年当代表演艺术创作的国内的艺术家小珂与子涵组合以及纸老虎戏剧工作室。而且纸老虎戏剧工作室还参加了同时在PSA美术馆策划的实验性表演品牌“聚裂”(ReActor)的展览项目。该项目在一个月内密集推出展演、讲座、工作坊、文献回顾展等活动。其中参演的四个团队“都是自上世纪七八十年代就参与实验剧场实践的艺术家,是和中国当代艺术同时生长的一代人”。“聚裂”的主策划人:来自北京的舞蹈家文慧谈到。

而北京的KCAA空当代艺术机构在去年也推出了一场名为:“正在发生——表演艺术在当代社会”的展览,邀请了当代表演艺术家邓菡彬&曾不容以及多位年轻的当代艺术家参展。他们以这一形式阐释着“一切都正在发生”,强调表演艺术的“瞬间性”之中所包含的多种艺术特质。

“正在发生:表演艺术在当代社会 ”表演艺术家曾不容在现场表演

“正在发生:表演艺术在当代社会 ”表演艺术家曾不容在现场表演

去年,新搬家的上海明当代美术馆邀请了当代艺术家邱志杰作为馆长,并决定空间功能定位为“集中推动以视觉、表演为基础的当代艺术活动”。据邱志杰介绍:“当下国内没有一个专业的美术馆关注这一领域的创作,明当代美术馆希望填补这一空白。”其实在很早之前,邱志杰就在关注表演艺术,而据了解,在他就任中央美术学院实验系院长之后,将会特意强调在表演、戏剧、剧场这一领域的教学内容,可以预见在不久的将来,会有更多的年轻艺术家加入到所谓的剧场式表演艺术创作中。

明当代美术馆:侯莹:当代舞蹈剧场《意外》首演现场

明当代美术馆:侯莹:当代舞蹈剧场《意外》首演现场

明当代美术馆馆长邱志杰在美术馆展览现场

明当代美术馆馆长邱志杰在美术馆展览现场

为什么是“表演艺术”?

虽然表演艺术的英文翻译“Performance Art”经常被译成行为艺术,甚至许多人很容易将之与行为艺术等同起来,但它的疆界并非局限在行为或观念本身。作为一门诞生于1950年代的激进艺术种类,它回应了戏剧、美术、音乐等独立载体在面对战后各种社会问题时所呈现出的筋疲力尽的状态。当独立的艺术门类无法自给自足地展现满目疮痍的当下的时候,表演艺术,或“当代表演实践”便产生了。而它同时与传统剧场里的戏剧表演也不一样。因为比起戏剧表演中专业演员们固定的肢体动作、言语表情,以及由此构成的叙事性,表演艺术所具有的自由的特点将这一切都摒弃了。

而表演艺术发展到当下这些年轻一代的艺术家这儿,就变得更加大胆与多元;且这种融合各种艺术门类以及元素的现场式表演对观众而言具有足够的吸引力。甚至是艺术圈的专业人士及艺术家本人。

在陈天灼没有进行现场表演之前,他是用录像的方式来记录这些表演的。当他第一次在现场及镜头前观看演员们的表演时,他感受到了两种方式巨大的差别:一种是非常直接的感受,也许不是很完美但却很有感染力;而录像的方式经过剪辑,虽然能达到更加完整的效果却失去现场的趣味性。于是他有了把这样的表演搬到现场的想法。他认为比起剪辑过后的影像的表现方式,现场表演所隐含的危险性,不可把控性不仅是一个新的挑战,也会让整个创作变得更加有趣。同时,这也增加了演员表演的难度,需要一种勇气,甚至是对一个表演者天生素质的考验,陈天灼将这总结为一种明星感:“有些人是天生的明星,只要在舞台上,就会带来感染力”。就像他的合作者北鸥和喻涵一样。

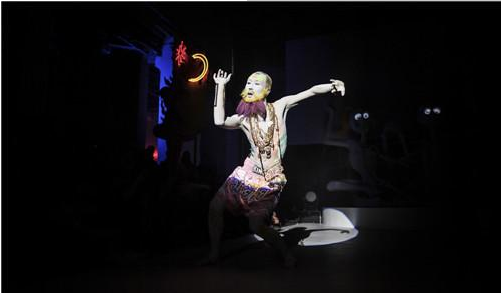

表演艺术家北鸥在《Adaha II》现场

表演艺术家北鸥在《Adaha II》现场

“那是一种爽到极致的体验。”北鸥如此来形容舞台上的现场表演,这种表演是“不可复制性”的,这也成为它具有吸引力的原因。而更重要的是,现场的表演与观众的反应直接关联。“观众的反应会决定一场表演的质量。比如我们在德国Berghain夜店的表演,观众和演员最后都high了,大家跳到了一起,那是我们目前为止反响最好的一次演出。”

艺术家罗苇及其团队的首次演出《塔拉之惹》表演现场

艺术家罗苇及其团队的首次演出《塔拉之惹》表演现场

艺术家罗苇的现场演出经验也给她和她的团队带来了类似的感触。“上次我们做完现场表演,一个观众跟我们谈了一个多小时。我们的表演只有三十多分钟,她看得非常认真,舞蹈演员的每一个动作,唱歌的人声音是如何出来的?还会谈他看完之后对整个故事的感想,他自己编了一个特别有意思的故事,虽然和我们的原版不一样。”

不过事实上,表演艺术在国外并不新颖,在从事十多年现场表演艺术的小珂看来,这种表演形式在国外已经有些接近一种日常式的创作。她谈到:“现在国内这一两年里出现的表演艺术热,更多的是中国当代艺术发展到现在这个阶段需要一些新鲜的东西来重新吸引人的眼球。因为在一个展厅里,比起绘画、装置、影像等作品,这种现场的,表演式的东西是最容易抓人眼球的。而且目前国内的许多观众不一定能够完全理解所谓的装置作品,也很难有人会真的坐下来认真看完几个小时的影像。但表演不一样,如果突然展厅里有几个人不知道什么原因开始进行表演,大家就会很感兴趣。”

年轻艺术家们,在更加多元化的社会中成长起来,而且许多人有着东西方共同的文化背景,对他们来说,运用各种各样的文化元素进行创作成为一件简单又自然的事情。于是,这一现场表演式的艺术创作很容易在他们的同龄人中间产生共鸣。在美术史研究者张宇凌看来,这是一代年轻艺术家的特点。“比如在陈天灼的作品里,你既可以看到欧美的文化,也能看到日本的文化,有百老汇歌舞剧的东西,也有很嘻哈的元素。你会看到他们在运用不同素材时的自信。用法国著名导演让·吕克·戈达尔的话说就是:‘我并不在意你从哪儿拿来这些东西,我更在意你把它带到哪儿去。’他们的这种方式把当下我们对艺术的理解带向了一种未知,使我们很难去界定它,但当下的每个人都能从中获得不同的经验和趣味。”

陈天灼与北鸥合作的作品《Adaha II》

陈天灼与北鸥合作的作品《Adaha II》

当代艺术创作的另一种走向?

对于如何定义自己目前所从事的现场表演艺术,在陈天灼看来,现在已经不是靠单一的媒介或媒介的新旧来定义艺术及艺术家的实践了。“在国外不太有人按照所谓的媒介来划分你所从事的事情。而且年轻的艺术家也不再专门从事某一媒介,大家或多或少都是跨媒介的。”

首先,对于许多在创作中具有表演性质的年轻艺术家来说,他们更多的是出于个人的一种趣味选择这样的方式进行呈现。正如王璜生所说:“年轻一代的艺术家不再像前一辈艺术家那样表现的那么沉重,大家做的更加开放,更加轻松一些。而在团队的合作上,各种媒介的运用上,甚至资金的调动上也变得更加的自如。”

而他们的创作本身,也不再是一件严肃或苦大仇深的事情。就像陈天灼与他的团队中的北鸥及喻涵之间的合作一样。迄今为止,他们从未认真的开过一次正式的会议,更不可能为了发表自己的什么意见而争的面红耳赤。每一次所谓的开会基本就是吃饭、聊天、发呆许久,而真正决定一个方案也许就是偶然的一瞬间的灵感。

“我们一星期要见无数次,有时甚至聊到没有话题。可以说几乎从生活到工作都搅和到一起了。”北鸥谈到。而正是他们的这一创作状态以及对待艺术的态度,使他们之间形成了一种既是合作者,更多的又是朋友之间的默契。在这个团队里,每个人都有不同的分工。比如当他们产生了一个想法之后,北鸥会根据这一个想法创作出一个有故事情节的剧本交给陈天灼,然后陈天灼就会考虑具体的如何去实现,每一幕该如何编排,这个时候北鸥的剧本也许是只是一个引子,或者出现在某一幕中的一些台词,最终整台剧的呈现也许会变成另外一个故事。什么时候严肃,什么时候搞笑?什么时候悲伤,什么时候狂欢,都需要经过严格的计算。陈天灼似乎很擅长于此,因为他想要的就是与所有人打成一片。

童昆鸟在垃圾桶上的创作:在桶盖上画上Emoji的表情。

童昆鸟在垃圾桶上的创作:在桶盖上画上Emoji的表情。

年轻的艺术家童昆鸟也有这类似的理念,出门游玩看到了路边的垃圾桶,便在桶盖上面即兴创作一些Emoji的表情符号。在他看来,这只是很好玩的一件事情,虽然他无法把垃圾桶带回工作室当做一件作品,但在画这些表情的时候,他很享受其中。

而陈天灼也表示他下一步的计划或许是在印度的街头进行这种现场的表演艺术,在他的设想里,那应该比在美术馆或者画廊表演更好玩。

在陈天灼、童昆鸟等艺术家以一种轻松愉快的方式挑战着人们对于艺术认知的同时。表演艺术家小珂已经将她的身体本身当做了创作的材料。“如果你见过我本人,看过我的演出,你会发现舞台上的我和现实中的我是一样的。”在小珂这儿,所谓的艺术家就和建筑工人一样,没有高低贵贱之分,只是从事工种上的区别。而她希望通过她的工作能够为这个社会,为推动人们意识的进步起到一定的作用。“我们不能永远很安全、很保守的去做艺术,总要打破一些东西,引起大家的反思。一个社会中总需要这样的人的存在,来提醒大多数的人,更新他们的意识。”

从架上,到空间,到网络,到剧场,到人体本身作为材料,年轻的艺术家所尝试的用身体,用表演的方式进行创作,看似轻松搞笑,戏谑无聊,但如果艺术本来存在一条所谓的界限,那么年轻的一代无疑正在尝试打破它。从单一的媒介到多元的跨界,也许未来我们在谈论艺术的时候,首先想的不是它具有的各种功能,而是一个全民化的社会运动。

编辑:陈佳

关键词:年轻一代 "表演化"创作 艺术从有形 向无形的转化

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅