首页>书画·现场>一点一评一点一评

伦勃朗自画像与“人之为人”

——关于艺术欣赏的一封信

××同学:

读你的来信得知,你对我在《不朽的艺术》授书仪式上所做的讲座《在伦勃朗自画像前的沉思》,不仅产生了积极的共鸣,而且结合自身的审美感受,进行了认真的思考。我非常赞赏你的求学精神。

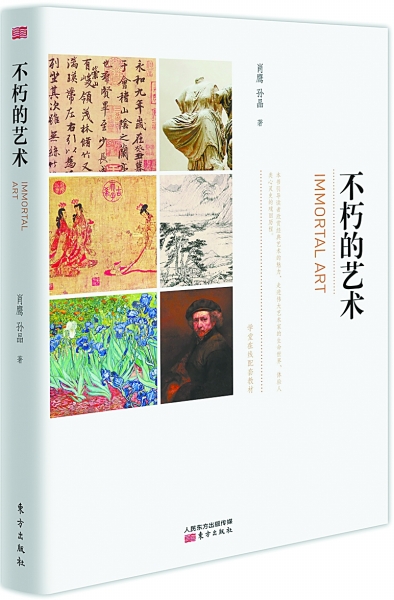

《不朽的艺术》 肖鹰、孙晶著 东方出版社2016年7月出版

伦勃朗自画像 伦勃朗 绘

你是学工科的,从你的来信可见,你对学术研究和理论的“科学性”有非常认真的追求。这是值得赞赏的。但是,从人类认知能力和文化创新运动来看,“科学性”不应当只用于自然科学,尤其是不应当只用于技术科学的评价原理和操作准则。人文学科尤其是艺术学科同样是有“科学性”的。这当然无法用公式化和数量标准化来检测。人文学科的“科学性”,简单地讲,就是人文学科是建立在人的生命和精神运动基础上的,是求真、求善、求美,更概括地讲,人文学科的科学性是人类文化的精神性追求。

我要具体回应你来信中的一个表述:针对我在讲座中指出,从伦勃朗晚年的自画像,尤其是他1659年的《自画像》看到了“人之所以为人”。你说看一棵竹子时,看久了也该能显现出“竹子之所以为竹子”。我的回应是提出并且解答这个问题:欣赏一件艺术作品与欣赏一个自然景物是相同的吗?

你信中所谈的欣赏艺术的感受,确实也与我对艺术作品,尤其是与我对伦勃朗自画像的感受非常相似。其实,一切艺术欣赏,都具有同样的基本原理:一方面是观看,一方面是感受。审美,即大家所谓观赏。观,就是观看;赏,就是感受。审美或观赏,必须也必然是观看和感受的统一。因为艺术是人类文化的产物,它凝聚了人类文化的精神创造,所以对艺术的欣赏程度,不仅以具有视觉能力的眼睛观看为前提,而且也取决于观赏者的文化素质和文化认知能力。欣赏同样的艺术作品,大家可能有大致相同的感受,在这个前提下,又会产生个人感受不同的差异。正因为如此,我们在大学生文化素质教育中要开设艺术教育类课程。这些课程,包括我的《不朽的艺术》课程在内,共同目标就是培养和提升同学们对艺术的文化认知和鉴赏能力。

我在前面说了,欣赏总是观看与感受的统一。就此而言,不管是欣赏艺术作品还是欣赏自然景物,是没有区别的。所以,你说看久了,也可以看到“竹子之为竹子”,这与我说从伦勃朗的自画像中看到“人之为人”一样,都是符合审美经验实际的。为什么要“看久了”才能看出?这就是说,你对竹子的“观看”,并不是一个单纯的视知觉活动,而是在“观看”的基础之上的“感受”。这是人类才能具有的文化活动。而作为文化活动,就是文化教育培养的产物。正因为如此,正如我说从伦勃朗的自画像看到“人之为人”,绝不是指用肉眼直接从画面上“看见”,你所说从一株竹子上看见“竹子之为竹子”,也不是你的肉眼直接看到的,而是你对这株竹子的审美感受。这个感受,是以你接受的文化教育为前提的。

但是,在承认观赏的共同性基础上,我们还要认识到对艺术作品(尤其是经典艺术品)与自然景物的观赏,是存在深刻区别的。两者区别的基础就是:自然景物是自然运动的物质产品,而艺术作品是人(准确讲是具有特殊技能和禀赋的艺术家)创作的精神产品。我不能确定你所指的“竹子之为竹子”是否限定为一个自然科学的表述,但是,从美学角度来理解你这句话,其中的“竹子”包含了你对竹子的精神投射(感受)。这种投射,在中国古代文化史上,是一个非常普遍的传统。比如成语“高风亮节”,我相信是与对竹子的文化投射相关的。但是,竹子本身是无精神性的,尽管可以用比拟的手法说到竹子如人一样具有高尚的品格,然而,这种“品格”并不属于自然的竹子——竹子的结构和形态与任何“品格”都无关,因为它们只是自然作用的产物。

然而,艺术作品作为人的精神产品,却承载了人的精神意蕴。虽然艺术作品首先而且必须作为一个物质产品存在,如我所讲解的伦勃朗1659年《自画像》,是收藏在华盛顿美国国家博物馆中的编号“911”的油画作品。作为一个精神性产品,这张伦勃朗《自画像》,不仅以整体造型描绘了画家本人当时的面貌,而且它的每一个笔触都释放了画家的生命精神和人格理想。这不仅传达了伦勃朗之为伦勃朗的内心世界,而且也在人类文化精神塑造的意义上,表现了“人之为人”的艺术理想。

我想,你的来信表明,你在这个焦点上有不明白处,而且产生纠结:何为“人之为人”?我感觉你可能用了一种“客观普遍”的科学意识来理解这个建立在人类精神史上的“人之为人”。明白讲,你很可能认为我说伦勃朗自画像让我们看到“人之为人”,持有一个“普遍永恒的人”之概念。针对你这个可能的误解,我怎么回应呢?我必须说明两点:第一,我的人文意识和美学观念确实坚持,在历史和现实的广泛差异中,人类精神运动具有根本普遍性,而且这使人类世界逐渐走向交融,成为一个相互不可分割的世界。第二,在承认人类根本普遍性的前提下,我认为,“人之为人”,其中的“人”绝不是单一不变的人,不存在一个超时空的“人”的模式和标准。“人之为人”,在人类精神运动历史展开的根本普遍性基础上,是丰富而且有差异的创造性产物。

可能你还要求我说明,什么是人类精神运动中的“根本普遍性”。我当然应该向同学们解释我使用这个概念的含义。但是我首先要申明,这不是我在这封信中能够说明的概念,甚至可以说“人类精神运动中的根本普遍性”是一个伴随人类历史而不断深化和展开的命题。更进一步讲,这个命题,在根本上就是人类精神整体运动的不可能完成或终结的历史课题。我这样说,你也许认为太玄虚。但是,我的哲学理性不允许我对这个问题作非此即彼的回答。作为一个以艺术为基本研究对象的哲学学者,我只能说基于我的学识和经验,人类精神的根本普遍性,可以公约为这么几个范畴:珍惜生命、尊重个性、热爱自然、同情世界。

最后,我要说,艺术审美的意义,不是简单的是与非。而关于经典作品的意义,当我们说“不朽的艺术”,不是说我们只能守住古典艺术,而是说通过欣赏历史发展中结晶而成的经典作品,认识和体会人类精神的深厚蕴含与永恒生命力。

在给我和孙晶博士合著的《不朽的艺术》作图书定位时,我与几位学界朋友反复商讨,最终确定为“肖鹰教授审美心语,开启艺术欣赏的美学之门”。这个定位,对于《不朽的艺术》这门课程和这本书,都是表达这样一个宗旨:美学不是给艺术作品一个终结性的阐述,而是从美学的层面为读者开启艺术欣赏的大门。所谓“开启”,就是本书的宗旨,即引导读者欣赏经典的魅力,走进创造经典的伟大艺术家的生命世界,体验人类心灵史的瑰丽历程。

编辑:邢贺扬

关键词:伦勃朗自画像 伦勃朗 自画像 人之为人

“超级月亮”现身堪培拉

“超级月亮”现身堪培拉 特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲

特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲 保障春运

保障春运 “欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节

“欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节 靓丽海冰

靓丽海冰 春运路上有了“列车医生”

春运路上有了“列车医生” 阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设

阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设 英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅