首页>书画·现场>讯息讯息

在这道窄门中,80后影像艺术家靠什么活?

1988年,油画系出身的张培力在一部时长180分钟的片子《30x30》里展示了一个人如何把一面镜子摔碎再粘合再摔碎。这是他个人的第一件录像作品,也是中国影像艺术的起点。如今,近30年的时间过去了,与中国影像一起诞生的80后影像艺术家也逐渐在展览中崭露头角。

然而,作为“后起之秀”,影像艺术在当代艺术领域中始终处于非主流地位,其生存空间远远窄于其他艺术形式。与大多数有固定工作的60、70后影像艺术家相比,80后职业影像艺术家的生存法则不可避免地引起了我们的注意。

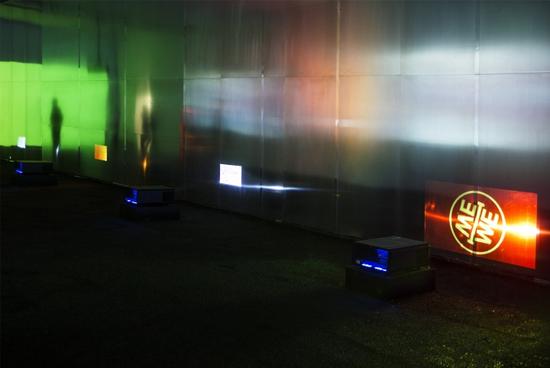

“新倾向:李明”,尤伦斯展览现场

“新倾向:李明”,尤伦斯展览现场

“新倾向:李明”,尤伦斯展览现场

“新倾向:李明”,尤伦斯展览现场

林科是80后影像艺术家里小有成就的一位,2008年毕业于中国美术学院的他,2014年就斩获了OCAT-皮埃尔·于贝尔奖、AAC艺术中国“年度青年艺术家奖”。

谈到自己的影像艺术之路,林科表示最早接触影像作品的时候,看到张培力、杨振中、杨福东的作品,记忆特别清晰,那个时候就被“洗脑”了。后来也在网上看到一些当下艺术家的视频,增加了阅读经验。

2005年,读大二的林科进入国美新媒体系,在录像课上,他对摄像器材的兴趣不大,就没有费心去练习使用。但是,他找到了使用电脑录屏软件记录电脑动态影像的方法,这个软件便成了他的“摄像机”,这种带有强烈的个人风格的作品一直持续到现在。

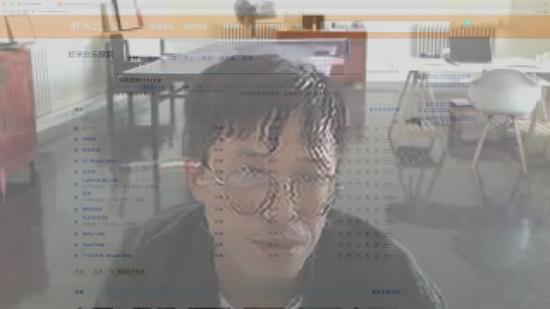

林科《来自电子世界的镜片》 表演录像记录 15分26秒 2015

林科《来自电子世界的镜片》 表演录像记录 15分26秒 2015

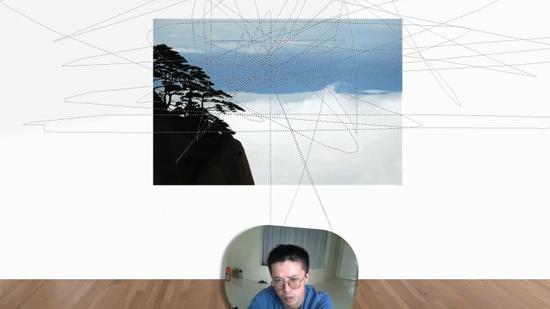

林科《舵手》 表演录像记录 15分26秒 2015

林科《舵手》 表演录像记录 15分26秒 2015

同样毕业于国美新媒体系的李明,与林科是同班同学。由于从小住在录像厅旁边,长期浸淫,他对“录像”这个词儿感到十分亲切。在读大学时,艺术家阚萱给他们系上课,播放她的个人创作,悉心地一对一教学,才真正给李明打开了录像这一媒介的大门。

程然是在2005年开始的第一个影像作品的创作。2003年,他在杭州的白塔岭参加了第一个展览,做了一件装置作品,展览中还有很多行为、录像等形式的作品。那时他并不是很懂为什么要做这个,但感觉这是一个非常有趣的领域。他个人不太喜欢绘画,而影像更直接更行动化,就开始以这个材料作为媒介。

最近在央美美术馆参加“时间测试”展览的《奇迹追踪》,是程然的第一部长片作品,时长9个小时,有40-70人参与制作。这件作品曾于2016年3月在上海乔空间展出。程然认为,非专业电影学院的方式决定了这是个可以随便玩的游戏。

学计算机出身的徐文恺,是从video/audio表演开始做多媒体艺术的。2009年的时候,他觉得表演在作品的流动性上有很大的局限性,于是做了第一个录像装置。在他看来,学院背景和创作没有关联,有或没有都无关紧要。

程然《奇迹追踪》英国人登山失踪故事中的道具

程然《奇迹追踪》英国人登山失踪故事中的道具

程然《奇迹追踪》荷兰艺术家乘坐小舟失踪故事中的小舟道具

程然《奇迹追踪》荷兰艺术家乘坐小舟失踪故事中的小舟道具

“不能没钱就不做了”

尽管说这是一个“可以随便玩的游戏”,但作为80后影像艺术家,创作的资金问题如何解决?展览的机会如何获得?众所周知,一些基于展览的委托制作,相关的展览方会提供制作费用;而画廊也会有常规作品的创作资金。可是在画廊、代理人介入之前呢?

实在没有资金的时候,陆扬用计算机做过一批图标类型的作品,毫无成本,也可以在全世界重要的美术馆展出。她的想法是,“没钱有没钱的做法,不能没钱就不做了,我很多作品都是很久以前的方案,需要等待时机来做。”

此外,她还利用网络时代共享的特征,将很多影像作品上传到vimeo,很多观众和大多数展览机会都是从网络上得到的。对于陆扬来说,比起作品的版权风险,她更希望全世界的人都可以通过网络看到自己的工作。

陆扬《陆扬妄想曼陀罗》 单频录像 16分27秒 2015

陆扬《陆扬妄想曼陀罗》 单频录像 16分27秒 2015

陆扬《移动神佛》 单频录像 4分43秒 2015

陆扬《移动神佛》 单频录像 4分43秒 2015

林科和程然最开始的展览机会则是自发策划的。当时,程然和一帮朋友在杭州轮流策划展览,那是一种很有趣的状态,大家对于赚钱也没有特别多的想法。

如今,与麦勒画廊合作已有六七年之久的程然,基本上每年都会拿着新作品计划与画廊一起讨论创作的实施方案。而对于毕业之后就保持一个月一两个展览频率的林科来说,展览就是他日常生活的内容。在那段时间里,他实验着用电脑制作虚拟作品的工作方法,在2014年初得到了一个参与偏锋艺术中心的群展机会,这个系列的作品也被更多人看到,后来就有了杨画廊的第一个个展。

在李明读大四的时候,徐震、施勇在课上给了他一次展览的邀请,去比翼艺术空间,那是他艺术生涯的一个很大转折。李明认为,获得展览的机会是需要机遇的,但最终还是要靠作品说话。

李明作品《MEIWE》在上海K11展览现场

李明作品《MEIWE》在上海K11展览现场

“钱”途黯淡的窄门

另外一个不可避免的问题是,与有固定工作的60、70后影像艺术家相比,80后纯粹影像艺术家靠什么而活?

在经历了逾50年的发展之后,影像艺术已对绘画、雕塑等传统艺术形式形成了前所未有的挑战。与90年代不同,如今,影像这一媒介对大家来说已经不再陌生,影像作品在画廊和展览中也经常出现,但在收藏市场中,它仍是一道尴尬的“窄门”——收藏家似乎并不乐于为其买单。

“影像作品的收藏和传统类型的作品是有很大区别的,它不仅仅局限于有形的‘物’,不需要挂在墙上或者摆在地上,而更多的是通过证书、版号来决定一件作品的归属。”程然表示,影像作品的收藏是更加“无形”的。这种“无形”的收藏方式,可能正是一些收藏者望而却步的原因。事实上,对于影像作品的收藏目前已经有了明确的规范。比如一件录像作品可能有5版和一个艺术家版本(AP),收藏者可以选择1/5版,或者将这5版买断。艺术家会提供录像作品的beta带、签名、与画廊共同出具的收藏证书给收藏者。

林科《鲁滨逊漂流记》 录像装置 00分56秒 2011

林科《鲁滨逊漂流记》 录像装置 00分56秒 2011

林科回忆起第一个买他录像作品的人,是喜欢他作品的同学杨俊岭,那件作品为《星际旅行》(2012),是星际旅行系列的第一件。在画廊的展览中卖掉的第一件作品是《鲁滨孙漂流记》,林科说,“在杨画廊个展的开幕前一天,VIP开放的时候被藏家订掉的。”

影像艺术的黄金时代到来了吗?

即便如此,程然还是认为在当下这个时代,中国影像艺术家是非常幸运的。绘画和雕塑在欧美有着长久不断的发展脉络,中国艺术家仅仅是从80年代才开始真正进入这个领域,其所带来的断裂和差距是巨大的。但就影像这一新型媒介来讲,全世界几乎是同步的,而且来自全世界的廉价而大量的实验电影使得中国的年轻人在影像经验上几乎是超前的,可以说特殊的中国带来了特殊的改变。

从2008年开始,程然就有了单独的工作室。目前,在杭州有一套公寓作为视频剪辑工作室,一间厂房作为大作品制作空间。程然在工作室里养了五只猫,还亲手制作了一些“逗猫神器”,他一般会在中午到下午六点这段时间待在工作室。由于离住处并不远,沿着钱塘江边开车,也就25分钟的车程,有时也会走路,要两个小时。

“陆扬妄想曼陀罗”北京公社展览现场

“陆扬妄想曼陀罗”北京公社展览现场

李明和陆扬的工作室都是从住处单独分割出来的一个空间,9月份陆扬的新工作室即将开始使用,对她来讲,生活和工作是无法分割的,所以新的工作室仍然一层是住处,一层是工作用。

本科毕业之后的那段时间,林科在系里的工作室待了一两年做项目,没合同但有工资,离开之后就没有独立的经济来源了,他把基本生活开销降到一个很低的水平,靠家里资助了一段时间。当时林科参加了guest小组,是有作品销售的,他也分到一些,再到后来的OCAT媒体艺术奖,奖金比较可观,保证了安定的创作状态。

如今,林科生活并工作在北京宋庄,和女朋友共用一个工作室。每天早上起来做做家务,下午开始处理邮件和其他事务,处理完之后就开始做点东西,常常持续至凌晨一两点。到了周末,他一般会开车去跟朋友小聚,在798或黑桥、草场地一带活动,黑桥的面馆是他们最常去的地方。

徐文恺《light shadow》 影像装置 2014

徐文恺《light shadow》 影像装置 2014

在林科看来,影像艺术的历史似乎是上一代创造的,但80后影像艺术家不应该忽视自己最真实的想法,不能被环境左右。徐文恺则更加直接地表达了自己的看法:前10年是“黄金时代”,接下来的10年我们面对的是缓慢的大衰退,年轻艺术家要多面对自己,少折腾。

但无论如何,在今天连影像这种不容易被收藏的形式都让更多人接受了,陆扬显出一种乐观的心态,“能做自己想做的事已经是很幸运的了。”

编辑:陈佳

关键词:在这道窄门中 80后影像艺术家 靠什么活

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅