首页>书画·现场>讯息讯息

近代中国美术史上多位开拓者 很多都接受过国外学习训练

竹内栖凤(1864-1942),日本画家。1920年4月和1921年7月,竹内栖凤曾两次到中国作写生旅游,面对烟雨朦胧的江南流连忘返。

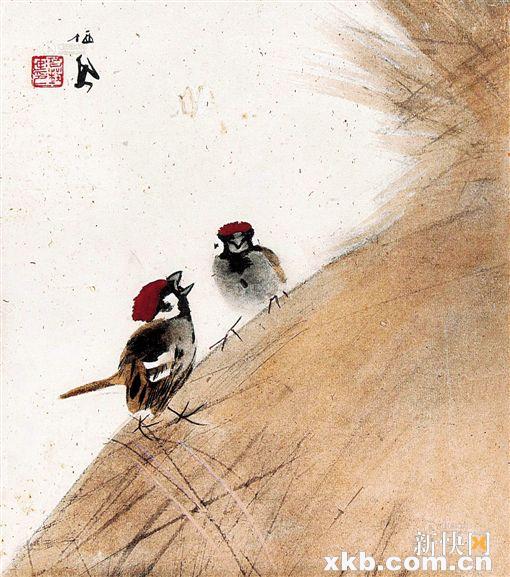

竹内栖凤 《双雀》 雅昌供图

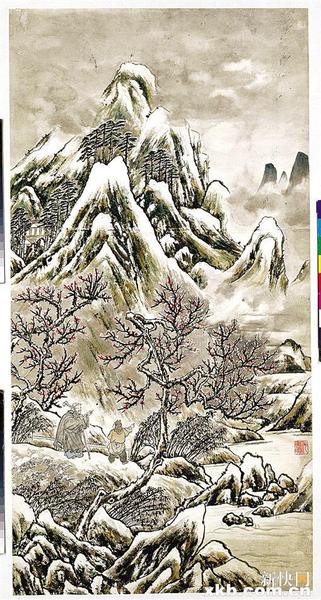

何香凝 《 踏梅赏雪》 130cm×65cm

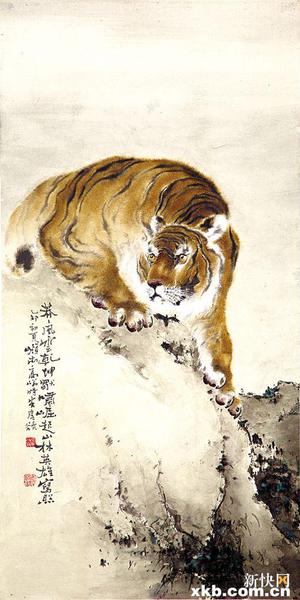

高奇峰 《猛虎图》

“睁眼看西方”后,他们引进、借鉴、融合,成为当时美术界的中坚力量

20世纪前半叶,留学是中国美术界的主流现象。近代著名的中国美术家基本都有留学或外出考察的经历,其中以去日本留学的人数为最多,影响也最为广泛。近日,何香凝美术馆举办了有关“取借与变革:二十世纪前半期美术留学生的中国画探索”的展览活动,共展出了高剑父、高奇峰、陈树人、关良、傅抱石等十一位有过留日经历的中国近现代美术史代表人物作品,有关20世纪初留日风潮的话题再次引起大众的关注。对此,近现代美术史研究学者王中秀在接受收藏周刊记者采访也表示:“‘睁眼看西方’的中国美术现代变革中,先走一步的日本,充当了中国美术不可或缺的‘中介’和老师。”

绝大多数人对日本画并无兴趣

20世纪初,西学传入,封建统治逐渐退出历史舞台,绘画艺术的性质与功能随即产生了极大的改变。求新求变成为了当时社会思潮的主流,其中,留学运动是当时中国美术界最为显著的现象,也是美术革命的重要因素。中国近现代美术史代表人物几乎都接受过国外的学习训练,由此可见,留学之于中国美术的发展具有非常深远的影响。

此外,也有研究表明,留学运动最初是以发达的欧美国家为对象,甲午战败后,一直趋步于中国的日本,不但政治体制全盘西化,连文学艺术中也融入了不少西方文明,这一点开始让国人纷纷侧目。明治维新后,日本学习西方卓有成效。

对此,广州美术学院研究员李伟铭介绍:“早期在日本学习美术的我国留学生所选择的专业几乎清一色是工艺美术等实用学科,以后渐次增加的主要是西洋画,而对于日本画,也只是偶有个别选择。绝大多数中国画家对真正的日本画并不感兴趣,在他们看来,经历‘脱亚入欧’运动的近代日本仅仅是由近及远窥探西方世界的窗口。”

其中有趣的是,为何当时中国留学生目的是学习西方,却首先选择留学日本而非西方国家。对此,中国艺术研究院美术研究所研究员刘晓路曾将其原因概括为三点:“文同、路近、费省”,具体而言,就是中国与日本之间历史渊源深厚,首先日本距中国近,费用较西洋为轻,而在语言文字上,障碍亦较西洋为少。

虽然在同期,留法学生也不在少数,但需要注意的是,去日本留学的中国画家不像赴法等欧美画家的学生,学成归国后都带着较深的外国痕迹,大部分赴日的留学生最终还是回归到中国画这条传统轨道,这种精神的回归也许跟日本传承的是汉唐文化等历史文化渊源分不开。

赴日经历留学生遍布民国美术界

“与中国渊源甚深的日本,一直以来在文化包括美术的互动上呈现交融一片的特性。而在‘睁眼看西方’的中国美术现代变革中,先走一步的日本,转而充当了中国不可或缺的‘中介’和老师。”对于留日的学潮,王中秀如此向记者介绍道。

资料显示,有关留日运动早在十九世纪末就已经开始。1896年5月,清朝政府派出十三位赴日留学的学生,这是近代留日运动的开端,其目的就是间接性学习西方文化,但“美术留日”通常以1905年黄辅周考入东京美术学校为起点。

1896至1906年,是留日潮流前的速成教育时期,当时随着国内的新式学堂的增长,是为了解决国内的中学程度各个学科的基础教育的需求。到了1905年,因日本在日俄战争中的胜利和清廷诏废科举的举措,一年内留日人数激增至每年至少八千人,一时竟如“过江之鲫”,远超出日本的接纳能力,因此教育水准也大幅下滑。于是,1906年清朝学部开始制定规矩,限制速成学生赴日留学,留日才渐渐正规起来。

而在美术留日正式开始前,也还存在着一个成规模的赴日考察美术的现象。据统计介绍,1903年至1909年这6年期间,中国政府各机构派遣的考察人员就有685人,有清政府的各级机构、各个等级的官员,其中还不包括翻译。

对此,中国艺术研究院美术研究所研究员华天雪在接受采访时说道:“我们不妨可以把他们看作是最有利的信息传播者和美术留日的潜在推动者,他们回国后,肯定会对身边的环境有或多或少的影响。”而刘晓路也曾表示:“近代中国美术的著名开拓者几乎都去日本留学过或是考察过。”

据数据显示,1937年以前赴日考察的美术家不在少数,例如李叔同便是最早从东京艺大毕业并把油画带入中国的留学生,其他还有刘海粟、金城、周肇祥、俞剑华、林风眠、潘天寿、王子云、黄君璧、黄新波、吴湖帆、徐悲鸿、潘玉良、于右任、高剑父、陈树人、何香凝、张大千、丰子恺、张善孖、丁衍庸、王道源、司徒慧敏等等,不胜枚举。

他们“考察”的内容非常广泛,包括办展览、观摩、访问、讲学、交流各种方式都为考察。而学习内容上则涉及了中国画、油画、版画、雕塑、工艺、图案、美术史论等类别,艺术追求涵盖了从传统到现代的极为丰富多样的面貌。待他们学成回国以后,基本都参与了从教育、出版到展览、社团等各种美术工作,成为当时美术界的中坚力量。

“这些有赴日经历的美术家遍布于民国以至建国后的整个中国美术界。据我的粗略统计,能与‘留日’相媲美的只有‘留法’,而从数量上看,‘留日’又略胜一筹。”对留学日本学生有过较为深入了解的华天雪告诉记者。

两国名家诗文书画互动曾经极为常见

据资料记载,1937年前中日画界名家交往极为常见,王中秀在接受采访时也向收藏周刊记者介绍道,早在1919年6月就有中日联合画展之议。当时在北京,颜世清、金城、周肇祥、陈师曾等中国画学研究会及后来的湖社成员就曾联合渡边晨亩、荒木十亩、小室翠云、川合玉堂、竹内栖凤、山元春举等日本著名画家共同举办过多次展览。

从他们当时流传下来的诗文书画互动中,亦可从另一个方面窥测到中日画界交往的频繁。例如1922年3月18日,陈师曾在接到荒木十亩和渡边晨亩的展览邀请电文时,就即兴作诗《将之日本之先以诗呈又玄社诸君》一首,用“东海旧游忘未了,苍松满袖挟涛声”透露出了他们之间的深厚情谊。

链接

“美术”一词的引入

古代汉语中没有现代意义上的“美术”一词,最早出现是在日本明治维新后,由日本人首先译成汉字,20世纪初,美术作为日语汉字译名传入中国,开始普遍使用。但在当时,美术一词与艺术一词几乎没有区别,一般都包括绘画、雕塑、工艺、音乐、文学。

后来,才逐渐把美术和艺术在概念上进行人为地区分,为了表明这种区别进而甚至反馈到英语,例如将艺术英译为arts,美术英译为fine arts。但是,中文的艺术和美术又都可以英译为art,英语的art也可以同时中译为艺术或美术。

编辑:陈佳

关键词:近代中国美术史上 多位开拓者 很多都接受过 国外学习训练

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅