首页>寻医·问药>医讯同期声医讯同期声

走近2016年度国家最高科学技术奖得主

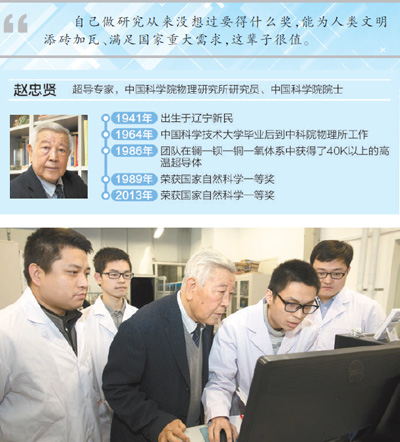

赵忠贤院士(中)和学生在实验室里讨论问题。新华社记者 金立旺摄

屠呦呦(左)在实验室和同事一起做实验。资料照片

赵忠贤

半世纪研磨超导体

本报记者 喻思娈

1月9日,75岁的赵忠贤走上国家最高科学技术奖的领奖台……

走上领奖台,靠的是他近半个世纪持之以恒的高温超导研究和在这一领域取得的卓越功勋。40多年前,我国的高温超导研究刚刚起步;而今,已组建起一支高水平的研究队伍,走在世界前列。他,则是我国高温超导研究的领军人。

“赵忠贤胆子实在是太大了”

超导,是20世纪最伟大的科学发现之一。超导体在信息通讯、生物医学、航空航天等领域有着巨大应用潜力。百余年来,已有5次诺贝尔奖颁发给了10位研究超导的科学家。

所谓“高温超导体”,是指临界温度在40K(约零下233摄氏度)以上的超导体。1968年,物理学家麦克米兰根据传统理论计算推断,超导体的转变温度一般不能超过40K,这一温度也被称为麦克米兰极限。

40K麦克米兰极限能否被突破?1974年,赵忠贤到英国剑桥大学进修,接触到了世界超导研究最前沿。一年后回国,他立志要做高临界温度超导体。

“初生牛犊不怕虎。”经过缜密思考和实验,1977年,他在《物理》杂志上撰文,指出结构不稳定性又不产生结构相变可以使临界温度达到40—55K,并提出复杂结构和新机制在某些情况下甚至可以达到80K。挑战由经典理论推导出的麦克米兰极限,以至于当时不少人认为“赵忠贤胆子实在是太大了”。

十年磨一剑。虽然当时科研条件艰苦,好多设备是赵忠贤团队自己现造的,买设备都买二手的。好在研究不需要特别精密的仪器,1986年底,赵忠贤团队和国际上少数几个小组几乎同时在镧—钡—铜—氧体系中获得了40K以上的高温超导体。麦克米兰极限被突破,一时国际物理学界为之震动,“北京的赵”成为国际著名科学刊物上的新星。

再接再厉,1987年2月,赵忠贤带领团队又在钡—钇—铜—氧中发现了临界温度93K的液氮温区超导体,并在世界上首次公布了元素组成,刮起了一阵研究液氮温区超导体的旋风。赵忠贤成为国际超导研究领域代表中国的符号。他和团队也因此荣获1989年度国家自然科学集体一等奖。

及其团队的工作极大提升了中国物理学界的国际地位。1987年,他受邀参加美国物理学会三月会议,是五位特邀报告人之一。这宣告了中国物理学家走上世界高温超导研究舞台。

“我们必须坚守超导这块阵地”

超导国家重点实验室研究员孙力玲,跟随赵忠贤从事超导研究。谈起赵老师科研的秘诀,她认为是扎得深、扎得住,根深才能叶茂。

赵忠贤40余年的高温超导研究历程并非一帆风顺。国际上第一次高温超导热潮中的主角——铜氧化物,是一种易脆材料,难以大范围普及应用。上世纪90年代,铜氧化物高温超导体热潮过后,全世界科学家对超导材料的探索一度陷入迷茫,一些团队甚至解散或转而研究其他领域。

困难面前,赵忠贤矢志不移:“我坚信,高温超导研究有潜力,未来有可能有重大突破。我们必须坚守这块阵地。”赵忠贤带领团队一干就是近20年。

2008年2月,日本科学家在四方层状的铁砷化合物中发现存在转变温度为26K的超导电性,但因为没有突破麦克米兰极限温度,还不能确定铁基材料是高温超导体。赵忠贤提出了高温高压合成结合轻稀土元素替代的方案,并组织团队全力以赴,很快将铁基超导体的临界温度提高到50K以上,创造了大块铁基超导体55K的纪录并保持至今。

赵忠贤团队为确认铁基超导体为第二个高温超导家族提供了重要依据,引领了国际高温超导研究领域的第二次突破。我国科学家还对铁基超导体若干基本物理性质进行了深入研究,确认了它的非常规性。赵忠贤小组的成果作为“40K以上铁基高温超导体的发现及若干基本物理性质研究”的重要部分,荣获2013年度国家自然科学一等奖。

如今,已过古稀之年的赵忠贤仍然在奇妙的超导世界中探索……他希望找到新的组合,寻找到临界温度更高、能广泛应用于实际生活的超导体;同时搞清楚超导机理,关注新材料、新现象,为超导研究的第三次突破提供信息。

“选择了科研道路,就要安下心来,不能心猿意马”

赵忠贤的团队成员、超导国家重点实验室研究员董晓莉对赵忠贤充满了由衷的敬佩:赵老师对超导历史很熟悉,不仅记得像元素组成、超导温度这些重要参数,对很多超导体也可以随口报出发现年代、发现者的名字,可谓如数家珍。

专注,也是赵忠贤总结自己研究工作时最喜欢用的一个词。他常说,选择了科研道路,就要安下心来,不能心猿意马。

由于超导机理仍然是个谜,发现超导材料,多数时候凭的是直觉。40多年的钻研和积累,让赵忠贤培养出超出常人的直觉。

本世纪初,MgB2、NaCoO2等超导体被发现,但这两个体系都不是四方结构,和赵忠贤探索高温超导的想法不一致,就没安排团队全部投入。看到日本团队报道了四方结构的铁基超导体,他很快提出高温高压合成结合轻稀土替代的实验方案,组织团队全力以赴。

“搞研究,长期积累到一定节点后,在认识上就会有一个升华。发现超导材料并没有理论规律可循,只可意会不可言传。”赵忠贤说。

荣誉等身,赵忠贤从未自满。他常说,自己就是个普通人。荣誉归于国家,成绩属于集体,自己只是其中的一分子。他还常常提醒前来采访的记者:“别光报道我,多看看我身后那些没露面的人。”面对媒体的聚焦,老先生坦率而诚挚……他说,自己做研究从来没想过要得什么奖,能为人类文明添砖加瓦、满足国家重大需求,这辈子很值。

屠呦呦

一辈子专注青蒿素

本报记者 赵永新

“呦呦鹿鸣,食野之蒿”。屠呦呦不仅用一株小草改变了世界,而且在2000年至今27位国家科技最高奖得主中,创造了好几个“第一”:第一位女科学家、第一位非院士科研人员、第一位诺奖获得者、第一个“婉拒”多家媒体采访的获奖者。

从她同事的讲述中,我们得以“窥见”其人其事、其心其志。

“既然国家把任务交给她,她就要努力工作,一定要做好”

1969年1月底,39岁的研究实习员屠呦呦,忽然接到一项秘密任务:以课题组组长身份,研发抗疟疾的中草药。

疟疾是一种由疟原虫侵入人体后引发的恶性疾病,病人高烧不退、浑身发抖,重者几天内死亡。应越南请求,中国军方从1964年起开始抗疟药研究。1967年5月23日,国家科委和解放军总后勤部在北京召开“疟疾防治药物研究工作协作会议”,代号为“523”项目的大规模药物筛选、研究在全国7省市展开。1969年1月21日,卫生部中医研究院(中国中医科学院前身)受命加入“523”项目。

屠呦呦的同事、曾任中药研究所所长的姜廷良研究员告诉记者,当时正值“文革”,年老的专家“靠边站”,屠呦呦在北京大学时学生药学,毕业后又脱产学习过两年中医,科研功力扎实,遂被委以重任。

“屠呦呦的责任感很强,”屠呦呦的同事、中药所廖福龙说,“她认为既然国家把任务交给她,自己就要努力工作,一定要做好。”由于丈夫李廷钊被下放到“五七干校”,屠呦呦把不满4岁的大女儿送到托儿所全托班,把小女儿送回宁波老家由老人照顾。

阅读中医典籍、查阅群众献方、请教老中医专家……起初,屠呦呦用3个月时间,收集了2000多个方药,编辑成《疟疾单秘验方集》,送交“523”办公室。此后至1971年9月初,屠呦呦和同事对包括青蒿在内的100多种中药水煎煮提物和200余个乙醇提物样品进行了实验,但结果总令人沮丧:对疟原虫抑制率最高的只有40%左右。

“重新埋下头去,看医书!”终于有一天,东晋葛洪的《肘后备急方》“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”给了屠呦呦灵感:温度是关键!屠呦呦重新设计了提取方案,夜以继日进行实验,终于发现:青蒿乙醚提取物去掉其酸性部分,剩下的中性部分抗疟效果最好!

1971年10月4日,实验证实,191号青蒿乙醚中性提取物对鼠疟原虫的抑制率达到100%!

“我是组长,我有责任第一个试药”

“进行临床试验,需要大量的青蒿乙醚提取物。”姜廷良回忆:课题组用7口老百姓用的水缸作为常规提取容器,里面装满乙醚,把青蒿浸泡在里面提取试验样品。

“乙醚等是有害化学品,当时实验室和楼道里都弥漫着刺鼻的乙醚味道。”姜廷良说,一些人头晕眼胀,甚至出现鼻子流血、皮肤过敏等症状,但当时设备设施简陋,大家顶多戴个纱布口罩,也顾不得许多……

在临床前试验时,个别动物的病理切片中发现了疑似毒副作用,只有进行后续动物试验、确保安全后才能上临床。为了不错过当年的临床观察季节,屠呦呦提交了志愿试药报告:“我是组长,我有责任第一个试药!”

1972年7月,屠呦呦等3名科研人员成为首批人体试验的志愿者,幸而未发现该提取物对人体有明显毒副作用。经过多年反复试验和临床试用,1977年,经卫生部同意,课题组以“青蒿素结构研究协作组”名义,在《科学通报》上发表论文,首次向全球报告了青蒿素这一重大原创成果。1986年10月,青蒿素获得卫生部颁发的《新药证书》。

不仅于此。1973年9月,屠呦呦课题组还首次发现了疗效更好的青蒿素衍生物——双氢青蒿素。1992年,青蒿素类新药——双氢青蒿素片获得《新药证书》,并转让投产。

“我不习惯这种场合上的事,咱们还是加紧青蒿素研究吧”

2000年以来,世界卫生组织把青蒿素类药物作为首选抗疟药物,在全球推广。“2005年,全球青蒿素类药物采购量达到1100万人份,2014年为3.37亿人份。”姜廷良介绍说,世界卫生组织《疟疾实况报道》显示,2000年至2015年期间,全球各年龄组危险人群中疟疾死亡率下降了60%;5岁以下儿童死亡率下降了65%。

近几年,屠呦呦两度实现了中国本土科学家在国际奖项上“零的突破”:2011年的拉斯克临床医学奖和2015年的诺贝尔生理学或医学奖。但她公开表示,中医中药走向世界,荣誉属于科研团队中的每一个人,属于中国科学家群体。

中国中医科学院院长张伯礼认为:“虽然青蒿素是特殊时期团队协作的结果,但屠呦呦的贡献非常关键。”

“只要自己的研究得到认可,她就已经很满足。”廖福龙说,“对于国际奖项,她更看重的是‘为国争光’。”

国家中医药管理局科技司司长曹洪欣回忆:“2009年中医科学院推荐屠呦呦参评唐氏中药发展奖,她直接打电话给我:我这么大岁数了,给我干吗!”

屠呦呦获得的诺奖奖金为46万美元,折合人民币300多万元。据张伯礼介绍,其中200万元分别捐给了北京大学医学部和中医科学院,成立了屠呦呦创新基金,用于奖励年轻科研人员;其余则主要支付家人到瑞典领奖的相关费用等。

屡获大奖,屠呦呦的生活有什么改变?“如果说有改变,那就是家里的电话多了。采访她基本都谢绝。”廖福龙说。

“她也极少参加公开活动。”张伯礼补充道,“她多次跟我说:就到这吧。我不习惯这种场合上的事,咱们还是加紧青蒿素研究吧。”

编辑:赵彦

关键词:国家最高科学技术奖 赵忠贤 屠呦呦

河北省港口提前完成年度计划吞吐量

河北省港口提前完成年度计划吞吐量 欧盟重申不会与英国重新谈判“脱欧”协议

欧盟重申不会与英国重新谈判“脱欧”协议 俄罗斯圣诞气氛浓郁 莫斯科街头充满节日气氛

俄罗斯圣诞气氛浓郁 莫斯科街头充满节日气氛 美前副总统赞许中国应对气候变化所作努力

美前副总统赞许中国应对气候变化所作努力 新一轮也门和谈就多项议题达成一致

新一轮也门和谈就多项议题达成一致 老楼房装上新电梯

老楼房装上新电梯 松花江上采冰忙

松花江上采冰忙 2018南京大屠杀幸存者群像实录

2018南京大屠杀幸存者群像实录

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅