首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

一言之赐 受益终身

———忆与饶宗颐先生交往二三事

2013年12月9日至11日,我受邀参加了“第二届饶宗颐与华学暨香港大学饶宗颐学术馆成立十周年庆典国际学术研讨会”,和饶公等分组拍集体照时,饶公回头看了我一眼,说“你来了”。事隔13年,说明饶公还记得我呢!真令人感动。

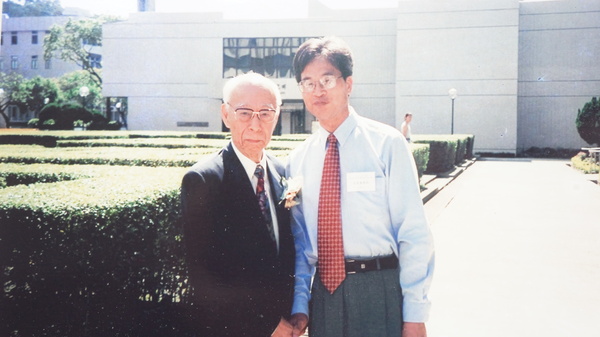

作者(右)与饶宗颐

2006年,饶宗颐(一排左三)九十华诞国际学术研讨会。

香港大学饶宗颐教授是当代国学耆硕,德艺双馨,饮誉海内外。回忆在我一生师友的交游中,能得饶公一言的箴砭,依附于骥尾而展足,则是非常幸运的事情。

虽然,年轻时已闻知饶公大名,他的成名之作《楚辞地理考》,在上世纪70年代初就抄写过一遍。但是,真正与饶公接触、交流,则在本世纪初的一次学术研讨会上。2000年5月25日至27日,香港中文大学中文系与北京大学中文系以“屈原与《楚辞》”为选题,双方展开学术交流与研讨,地点设在中文大学的“祖尧堂”和中国文化研究所。其实与会的学者并不限于这两所学校,内地赴港的学者,除北大褚斌杰、卢永璘二位外,还有郭维森、张正明、何念龙、马晓玲、李中华、潘啸龙、崔富章、林家骊、赵逵夫、赵敏俐、姚小鸥、汤漳平、蒋方、周禾、徐志啸、周建忠及我等17人,加上领队的褚先生,戏称中国屈原学会的“十八君子”。18人中,除徐志啸外,都是首次踏上香港地界,真有点像农民工首次进城一样,感到无比新鲜、兴奋。而香港方面则囊括了港澳台三地所有研究屈原与《楚辞》的学者,人数则更多了。

既然称是双方对等交流,实际上并不对等。开幕式主席台上是清一色港澳台的学者,饶公也在台上,而作为内地北大一方的代表、“十八君子”的领队褚先生则坐在台下。大会安排五人作主题发言,除褚先生外,其他也都是港澳台学者代表。首位发言的是当时中大讲座教授吴宏一先生,他上来就指名道姓,直斥在座的内地二位学者,说在著录港台地区的《楚辞》文献的错误,且一点不给情面,与会的内地学者仿佛感到挨了一记闷棍。吴先生说的那些问题确是“错误”,但是这些“错误”在客观上是由于两岸阻隔造成的。听完他的报告后,内地学者感到突然,有点气愤,当然也包括我自己。接着是饶公作报告,题为《重读〈离骚〉——谈〈离骚〉中的关键字“灵”》,一篇不到3000字的短文,把“灵”字说得非常透彻,几无余蕴,居然两处正面引用了我的一篇发表在《文献》上的论文,且对我的考证加以肯定。内地学者又无不感到意外。坐在我旁边的何念龙先生悄悄问:“老兄与饶先生认识?”我说:“没见过他。”大会发言后,大约有15分钟的休息时间。此时饶公从台上下来,只见他鹤发童颜,精神矍铄,着一身深蓝色西装,系结花领带,缓步来到了“祖尧堂”这幢楼的门口。我赶忙迎了上去,自报家门:“在下是黄灵庚,感谢饶公的表扬、提携。”饶公笑着说:“这么年轻啊!”紧紧地握着我的手,一字一顿地说:“刚才吴宏一说的那些话,对内地学者是不礼貌的,也不公平。”我听后一怔,忙说“感谢感谢”。在旁的赵逵夫先生立刻掏出相机,为我和饶先生拍下了两张珍贵的照片。之后,饶先生又询问我的一些情况,便独自匆匆离开,说“下面的会不参加了”。也许已是84岁高龄的老人,不便再参加分会场的讨论、交流。我便把饶公刚才说的话转告内地学者,大家都觉得还是饶公有水平,憋在心里头的无名冤气也平复了一些。当日下午,中国文化研究所秘书沈志华女士又转告了饶公刚才说的意思,并向内地学者致以问候。

但是,往后经过多次学术交流、接触,我们也慢慢了解、熟悉吴先生为人和个性。他不仅眼界高,水平也高,惟学术至上,容不下任何沙子。他在各种学术研讨会上的发言,总是那么咄咄逼人。这也是他所特有的风格,绝无恶意。有趣的是,宏一先生后来似乎也很看重我,我们成了好朋友,至今还有一些来往呢。

香港回来后,正好有一部《楚辞异文辩证》的书稿,已进入了一校程序。中州古籍出版社的责编赵智海先生建议我请一名家作序。我便斗胆给饶公去信,并附部分校样的复印资料,请求饶公为这部著作撰写序文。当时,我是抱着侥幸的心理试一试,最终能不能得到饶公序文,心底没有把握。令我感动的是,大约信发出两星期后,饶公便让其助手郑会欣博士给我电话回复,说序文已写好,要我提供传真电话号码。那时,我们通讯还比较落后,整个学校也只有学校办公室有一台传真电话。我与郑博士约好了一个时间,守候在传真电话旁,饶公的序文手迹终于传过来了。翻阅饶公《二十世纪学术文集》(中国人民大学2009年版),煌煌二十大册,都一千数百万言,而为他人著作所撰序文少之又少,粗略统计,只十余篇而已,可见饶公为人作序,慎之又慎,不轻易出手,而拙著的序文又在十余篇之列,真是太幸运、太珍贵了。饶公的序文,非徒为应酬文字,句句着实,是非分明,该褒该贬,一点不含糊。他既肯定拙著“用心勤劬,业绩昭著”,但是对于拙著“重床叠屋”而不加抉择的做法提出了批评,指出《楚辞》文献研究,宜“为纂义疏,先为长编,平停众说。以出土之文物,理旧闻之当否”,并鼓励说:“绝学未稀,大业在望,君其亦有意乎?”饶公说得太在理了,且击中了我的短板。后来,我先后撰写、出版了的《楚辞章句疏证》、《楚辞与简帛文献》等著作,正是在饶公的启导、鼓励下完成的,真可谓是一言之赐,终身受用无穷。

再以后,香港凡是与饶公相关的学术活动,我必然受到邀请,也必然赴港与会。2006年12月14日至15日,我又一次受邀赴港,参加了饶公九十华诞的国际学术研讨会。这真是一次空前的学术盛会,与会的学者来自世界各地,达240余人,这等宏大的场面,平生也是第一次经历。饶公真是“威风八面”啊,他的学术成就,受到了全世界学者的关注和赞扬。一位日本学者评价说,中国学术“前半段是王观堂(指王国维),后半段是饶选堂”(选堂是饶公的号)。话虽说得有点过头,但是在当下学术界,确实无人可与饶公匹敌。我被分配在“简帛组”参加学术研讨活动,还与饶公一起留了影,坐在饶公身边。遗憾的是,因为人太多,没有机会单独向饶公请益。但是,此时的饶公已经坐上了轮椅,行动不甚方便了。2007年12月,是香港大学中文学院80周年的纪念日,我受邀参加学术研究,带上了中华书局刚出版的五大册《楚辞章句疏证》,想面呈饶公,求其指正。然则饶公年事已高,仅在开幕式上象征性地露了一下面,没有机会呈上。我更不便打扰,只好托付其秘书郑炜明博士转交。不久,郑博士及时转告了饶公谢意。2013年12月9日至11日,我受邀参加了“第二届饶宗颐与华学暨香港大学饶宗颐学术馆成立十周年庆典国际学术研讨会”,和饶公等分组拍集体照时,饶公回头看了我一眼,说“你来了”。事隔13年,说明饶公还记得我呢!真令人感动。2015年12月,香港大学隆重举办国际研讨会庆祝饶公百岁华诞。我接到邀请信函,即提交了论文,准备与会,连机票都预订好了。不幸家母突然去世,最终没有成行。我衷心遥祝饶公健康长寿,相信以后还会有机会再度赴港去拜见他。因为像饶公这样的大师,是当代中国学术文化标志性的人物,不光是港大的瑰宝,更是中国的瑰宝,世界的瑰宝。饶公德劭望高,“譬如北辰居其所而众星拱之”,故而参与活动的各方人士,都是学有所专的学者,环绕于饶公周围。通过学术交流、研讨,从中学到了许多原先不知的知识,受益多多,每次机会都不应该错过。何况我是亲受过饶公指点迷津,故无时不神之往之。每忆及初次和饶公见面的情景,历历在目,而时间飞逝,瞬息之间,物是人非,当年一起赴港的“十八君子”已经走了四位,而存者多已迈入古稀,则不禁感慨万分,愈觉相逢之难得,交谊之宝贵,于是写下了以上文字。

(作者系浙江师范大学教授、著名古典文学研究专家)

编辑:邢贺扬

关键词:饶宗颐 交往 一言之赐

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅