首页>要闻>沸点 沸点

提问回答均可赚钱的线上付费问答,你愿意尝试吗?

中新网北京3月14日电(邱宇) 回答问题可以赚钱,提出问题也可以赚钱。随着互联网和新媒体的快速发展,一种新的分享经济模式正在兴起:付费问答。知识与金钱的关系,被互联网用最直接的方式连接在了一起。

花钱买一分钟语音答复,值吗?

在厦门工作的年轻白领陈月筱是问答类产品较早的体验者,她会花几十块钱向专家购买一条60秒的语音答复,咨询关于家养宠物等方面的问题。

“最先接触的平台是分答,主要问一些相对客观的科普类问题,这样专家能给出比较明确的回答。”陈月筱说,与被提问者的权威性相比,花几十块钱得到一对一的帮助,还是挺值的。

目前,市场上不仅有语音问答平台分答,还有类似聊天室一样的知识交流社区知乎live,基于文字的付费问答产品微博问答,音频分享平台喜马拉雅FM等,它们都在寻找可行的发展模式,并试图扩大规模。

根据国家信息中心发布的《中国分享经济发展报告2017》,到2016年10月,喜马拉雅 FM 激活用户规模已达 3.3 亿人。知乎平台用户规模近千万人,拥有 20个热门的付费问答服务。

陈月筱听过一场8万人在线的知乎live,探讨如何管理时间。“知乎live的形式更像讲座,需要买‘门票’入场,”她说,分答和微博问答则像讲座之后的一对一提问。

像陈月筱一样愿意为知识付费的年轻人越来越多。艾瑞调研数据指出,33.8%的新媒体用户已经产生过对新媒体内容的付费行为,还有15.6%的用户有进行付费的意愿。

提问者也有收益:一条问题赚1万多元

在多数知识付费平台上,问题的价格由被提问者设定。有些大咖定价很高,“国民老公”王思聪在分答上回答一个问题曾一度收费4999元,锤子科技创始人罗永浩在微博问答的收费价格是一条2000元。

而“围观”模式的引入在某种程度上提升了提问者的积极性。因为如果有人花钱“围观”这条问题,提问者可以拿到分成,有时还能收回提问成本,甚至获得收益。

近日,一名网友在微博问答向罗永浩提问。他问到,大家都知道吹牛是你的强项,能否跟我们分享一件印象深刻的、至今你都记得的吹过的牛么?

截至3月13日下午3时,这条提问已有超过2.7万人围观,按照“围观一次1块钱,扣除10%平台服务费,博主和提问者均分围观收入”的规定计算,该网友不仅收回了2000元的成本,还净赚1万多元。

“我是‘锤友’,一直很关注罗永浩,之前问过一些比较正经的问题,但没有答复。”这名网友告诉中新网(微信公众号:cns2012)记者,后来考虑到,设计的问题要给罗永浩很大的发挥空间,又要引起围观者的兴趣,所以才有了上面的问题。

他说,知识付费平台还是要从八卦切入,把用户量做大,再发展知识类问答。

是粉丝经济还是知识经济?

“从八卦切入”——这一说法反映出分享内容泛娱乐化的现象,也引发“是否背离知识分享初衷”的担忧。

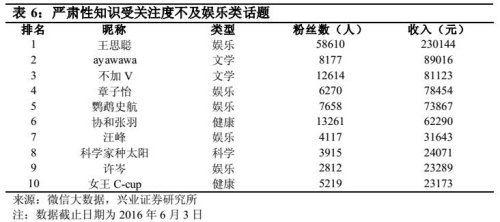

很多人注意到,不少明星、网红给平台带来了大量流量,提问价格高达成百上千元,相比之下,许多学者的定价则显得有些“寒酸”。

知识付费平台玩的是粉丝经济还是知识经济?分答创始人姬十三此前在接受媒体采访时说,简单地看粉丝经济和知识经济都是很偏颇的,如今这个年代,知识人应该拥有粉丝,有粉丝的人应该把自己变得更深度,所以知识经济跟粉丝经济加在一起就是分答。

“分答就要玩粉丝经济,但分答也在玩知识经济,这是完全不冲突的。每一个知识人都应该拥有大量的粉丝。”姬十三说。

约局是一个为企业家提供线上约谈、解决企业问题的平台。约局创始人王昆鹏对分享内容泛娱乐化的现象略有担忧。他认为,专业形式的问答是知识付费平台生存下去的根本,如果仅靠八卦来支撑,那么价值就不大了。

“个人用户对猎奇、娱乐等八卦问题有需求,这是人性的特点,并没有错。”王昆鹏对中新网记者说,但是对于产品而言,如果只有这方面功能,就很容易陷入一个没有多大生命周期的产品形态。只有往专业的方向走,才可能成为商业模式。

对侵犯知识产权的担忧

除了泛娱乐化,如何更好地保护知识产权是知识付费面临的又一个问题。

王水瑶是喜马拉雅FM的老用户,她发现,一些售价近200元的专业课程,在网上可以找到不到10块钱的盗版。

“作为消费者,市场上有更便宜的东西,为什么不买呢?真正应该被打击的是生产盗版的获利者。”她说,如果不存在盗版,自己还是愿意花钱购买喜欢的正版音频。

《中国分享经济发展报告2017》指出,各类知识传播新载体大量涌现,对于“知识”版权的界定相对模糊,保护力度还比较薄弱。如何做到最大限度的防止原创知识被抄袭传播,成为知识付费的主要瓶颈之一。

分答和微博问答平台也存在这种问题,有人会在“围观”后把答案公开传播。

对此,平台该怎么办?姬十三说,“新的东西会出现很多无法界定的规范,我们也研究过这一问题。很多律师说这是知识分享,应该值得鼓励,当然也有不同意见。关于这个问题界定我还不能清晰地回答。”

中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧在接受中新网记者采访时指出,所谓“分享”,前提是分享人对其“分享”的产品或服务享有所有权,才谈得上“分享”。否则,未经授权的分享都是侵权行为,不论其是否打着“分享”的旗号。

他说,一些用户将他人享有著作权的作品,不论是文字、音频,抑或视频,比如专业语音课程,在具有交易功能的平台分享,不论是有偿销售,抑或无偿分享,只要未经授权,都是侵权行为。

购买“知识”能否解决根本问题?

另外,一些知识付费平台内容的含金量受到质疑:向购买者提供一段语音或一篇文章,真能解决他们的疑惑吗?

“被提问的人说得挺好,但是对我帮助不大”,多名提问者在谈及感受时这样描述。有人认为,虽然能通过专家获取知识、得到指点,但具体到自己的某个问题时,又似乎无法彻底解决。

兴业证券报告以分答为例探讨了这一问题。报告称,60秒时间并不能给出真正有含金量的知识解答;语音回答质量有待考究,逻辑性、严谨性欠佳;碎片化的知识分享并不能取得真正专业人士的喜爱。

王昆鹏认为,知识付费平台可以提供“知识”,但不能解决全部问题。“比如,如果你想了解疾病的情况,可以通过问答的方式,但是要治病的话,还是要去医院。”

他说,关于问答类产品,有两种不同的理解。一是知识类的,以知识分享为主要方向;另一种是以获得解决方案为目的,必须依靠专业服务机构给出方案,一起进入到解决问题的通道中。尤其是对于企业用户而言,第二种方式则显得更加重要。(文中部分人物为化名)(完)

编辑:杨岚

关键词:知识 问答 付费 分享

“科学突破奖”获奖科学家举行学术报告会

“科学突破奖”获奖科学家举行学术报告会 美加州南部突发林火

美加州南部突发林火 西成高铁今日开通 动车组列车整装待发

西成高铁今日开通 动车组列车整装待发 五光十色夜未央 缤彩纷呈灯光节

五光十色夜未央 缤彩纷呈灯光节 直击中俄反恐特战精英直升机索降现场

直击中俄反恐特战精英直升机索降现场 塞罕坝林场建设者获联合国“地球卫士奖”

塞罕坝林场建设者获联合国“地球卫士奖” 南京大屠杀死难者家庭祭告 缅怀先人祭奠亡灵

南京大屠杀死难者家庭祭告 缅怀先人祭奠亡灵 印尼阿贡火山持续喷发 火山灰覆盖地面

印尼阿贡火山持续喷发 火山灰覆盖地面

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅