首页>书画·现场>讯息讯息

蒋兆和之子:没有徐悲鸿就没有蒋兆和

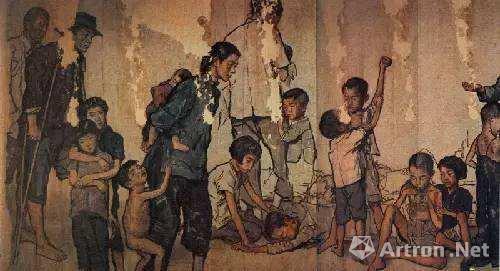

蒋兆和1941-1943年创作的《流民图》(局部), 画卷高2米,长约26米,全图共有100多人。

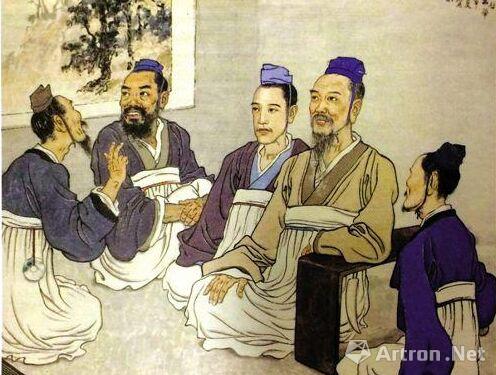

论语一章·讲学(国画·一九四三) 徐悲鸿

“徐蒋体系”如何形成?蒋兆和曾回忆:

他们都出身在一个贫寒家庭,在他离开上海,远赴欧洲的第二年,他来到了上海,8年后,他从国外回来,他慕名相见,这一次的见面,成就了一段佳话并改变着中国画坛,他们就是影响着中国画现代进程的“徐蒋体系”的主人公:徐悲鸿与蒋兆和,蒋兆和后来回忆说:“由于徐悲鸿的指点,这个艺术的根本问题才在我的思想上更加明确起来。”蒋兆和的儿子更直言:“没有徐悲鸿就没有蒋兆和。”

第一次见面

徐悲鸿让蒋兆和坚持走写实道路

1919年3月,获得蔡元培公费留学名额的徐悲鸿,坐上了开往巴黎的船,经过八年多的海外求学后,徐悲鸿回到了上海。这时的徐悲鸿已经不再是八年前那个在画坛有点小名气的青年画家了,他不仅得到了西方大师的亲传,在艺术上有了很高的造诣,一时声名显赫。回到上海以后,各种各样的接风会,一个又一个的邀请让徐悲鸿应接不暇。

就在他当年离开上海不久,又一位与其出身极为相似的年轻人踏上了这片寻求梦想的热土——上海。他就是蒋兆和,对于徐悲鸿的大名,他早已仰慕已久。获悉徐悲鸿回国,在上海新新百货公司等处任美术设计,主要从事碳粉人像画,橱窗、广告牌、商标、时装等设计的他,想方设法通过当时任职商务印刷馆、徐悲鸿的好朋友黄警顽,拜见徐悲鸿,希望获得指导。

那天,双方寒暄过后,虽早有准备,但未曾受到专业美术教育的蒋兆和仍然局促地把自己的画打开请徐悲鸿指导,一开始徐悲鸿并没特别在意,因为回国不到一个月,请他看画指点的人实在太多。突然间,当他看到蒋兆和的水墨人物画时马上兴奋起来,他问:“这些都是你画的吗?”他点了点头。徐悲鸿问:“你叫什么名字?”“蒋兆和。”这一刻成了蒋兆和一生的转折。

徐悲鸿比蒋兆和大9岁,这时的徐悲鸿刚刚结束了八年多的留学生活,艺术观念和创作能力都已入佳境。因此,对于自学绘画的蒋兆和来说,能在这个时候结识徐悲鸿也是天赐机缘。

当天,他们畅谈了不少艺术问题,徐悲鸿认为蒋兆和的水墨人物造型准确生动,笔墨运用自如,画得很好,所以非常兴奋,颇有相见恨晚之意。徐悲鸿说:“应该在我们国家多培养画写实的人才,我学西画就是为了发展国画……你的画是从现实生活中来的,走的是写实主义道路,一定要坚持下去,必定有大成就。”这一番话不但对蒋兆和影响极大,更为后来的“徐蒋体系”的形成埋下了伏笔。

蒋兆和徐悲鸿一见如故

原因在家世相似感同身受

1904年,蒋兆和出生于四川泸州一败落的书香世家,幼年随父习诗文、书法,10岁便能为人画像。16岁因生活困顿只身前往上海,辗转数职,后才在上海新新百货公司等处任美术设计,主要从事碳粉人像画,橱窗、广告牌、商标、时装等设计,成为20世纪第一批到上海的“打工仔”。在这期间,蒋兆和自学西画和雕塑,打下了扎实的西画造型功底,此期间开始创作水墨人物画。

比他大9岁的徐悲鸿,则在1895年,出生在江苏宜兴屺亭桥镇的一个贫寒家庭,其父善绘画,在当地是比较有名的画家,徐悲鸿自幼便在父亲的影响下学习中国画创作。九岁时徐悲鸿便在父亲的引领下临摹吴友的《点石斋画报》,十岁时可以为人物画肖像,十三岁同父亲卖画为生。二十岁时第二次来到上海这个国际性的大都市,认识了一些对其艺术创作有巨大帮助的友人,如岭南画派的高剑父、高奇峰等。

因此,不难理解,时年23 岁的蒋兆和与32 岁的徐悲鸿相识,相似的家世、经历和艺术见解,使他们一见如故,感同身受。蒋兆和深受写实主义艺术的影响,默默地创作实践着徐悲鸿的艺术主张。

为让蒋兆和出国

徐悲鸿让蒋碧薇做法文老师

那次见面之后,徐悲鸿便让蒋兆和住进了自己的画室,一住就是两年多时间,然后又让他在家中住了数月。蒋兆和有机会认真地观摩徐悲鸿创作并饱览了徐悲鸿收藏的古今中外名作,两人还经常秉烛长谈,讨论中国画发展的前景。在徐悲鸿这位良师益友的指导下,蒋兆和逐渐去掉了画广告画的艳俗之气,开始直面现实生活,艺术思想逐渐成熟,坚定了现实主义的创作方向。

1928年,徐悲鸿推荐蒋兆和到南京中央大学艺术科任教。1929年,25岁的蒋兆和参加了第一届全国美展并脱颖而出。徐悲鸿希望蒋兆和能留学法国,不仅安排蒋兆和跟随蒋碧薇女士学习法文,还申请了500元留学官费。可惜天意弄人,蒋兆和最终还是没有去成,艺术史家陈传席曾总结,一是他太穷,二是文化不高,三是外语不通,造成出国留学有困难。

留学不成,并没有影响蒋兆和探索艺术的意志,相反,艺术造诣却日益显著,1936年,蒋兆和开始走向成熟,他接连推出了《朱门酒肉臭》《卖报童》等一系列惊世之作。他的画风也得到了齐白石的赞扬,白石老人说:“兆和先生与吾友悲鸿君善,尝闻悲鸿称其画,今始得见所作人物三幅,能用中国画笔加入外国法内,此为中外特见,予甚佩之。”并且还专门为蒋兆和题了一首诗。

人前人后,徐悲鸿始终不忘推荐自己的弟子。在与徐悲鸿的交往中,蒋兆和逐渐从一个商业画家成长为关注人生、关注社会的大艺术家。

自小亲眼所见人民悲惨生活

孕育《流民图》

后来蒋兆和创作的《流民图》为现代中国水墨人物画在世界艺坛上确立了崇高的地位,也确立了他后来成为20世纪中国画坛的一代巨匠,中国现代水墨人物画开山鼻祖的位置。

他为中国水墨人物画由古至今的转换、为水墨人物画的多元化发展作出了巨大贡献。他关注民生、“为民写真”的精神感动了一个世纪。可见蒋兆和先生在中国美术史上的崇高地位。他的成功就是从与徐悲鸿见面那一刻开始的。

“碌碌终日不得温饱的生活,他们小小的欢欣和痛苦,每日每时都映入我的眼帘,激发起我幼稚心灵中的同感。那时,我虽未能用笔描摹记录他们的悲惨生活,但是他们那一幕幕的生活场面却早已深深恪印在我的记忆之中了。” 蒋兆和的这种对普通民众的关怀与同情的心理在他还是少年的时代就已经存在了,一直深深扎根在他的记忆深处,在他有能力进行艺术创作的时候,这种内心深处的深沉的感受就很自然地表现在了画面上。

“我开始思索如何画一幅集中表现沦陷区人民遭受日寇烧杀掳掠的大幅画,开始有了《流民图》的概念,并于1941年孕育成熟了《流民图》的雏形。”

理论界把二人写实水墨人物画的

理论与创作方法概括为徐蒋体系

后来,理论界把由徐悲鸿、蒋兆和先生共同倡导的写实水墨人物画的教学思想和创作方法概括为“徐蒋体系”。这一体系在中国美术教育中影响巨大。“徐蒋体系”的特点是:以传统人物画家任伯年和一些民间肖像画师的作品为底版,加上写实油画的造型和色彩等技法来表现现实题材。从20世纪50年代到今天,写实水墨人物画基本上成为当代中国画创作的主流。徐悲鸿去世之后,蒋兆和继续把这种人物画的创作方法发扬光大,培养了一批又一批优秀的人物画家。

蒋兆和直接将素描以水墨的方式进行表现,并没受到传统的中国人物画技法约束。而徐悲鸿虽然在画面中运用了西方的造型规则,但是人物的塑造手法上却并未摆脱中国传统绘画的桎梏,依然采用的是白描加染色的表现手段。这一阶段的过渡使蒋兆和对笔墨的把握与运用更加完善。

蒋兆和曾在文中写道:“悲鸿先生提倡作画必须写实,画人尤当做到‘惟妙惟肖’。所谓‘惟妙惟肖’,就是‘形神兼备’的意思。作画达到形肖较易,求肖而又能妙实难……正是自古以来的中国画家所追求的艺术真实,绝非自然物象的表面摹写。”

(本文部分内容据《徐悲鸿与蒋兆和水墨人物画创作差异研究》康晓铭、《徐悲鸿与蒋兆和水墨人物画之比较研究》张洪玉、《从徐悲鸿到蒋兆和》孟庆涛、《画坛伯乐徐悲鸿——徐悲鸿与蒋兆和》)

编辑:邢贺扬

关键词:蒋兆和之子 徐悲鸿 蒋兆和

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅