首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

战火中国宝的命运:袁世凯曾提出变卖瓷器

武昌起义爆发后,清廷迟至10月12日才接到湖广总督瑞澂的电报,并于当日发布谕旨,派陆军大臣荫昌率兵南下镇压。考虑到武汉三镇毗邻长江,又加派萨镇冰的海军和程允和的长江水师开赴武昌,由荫昌统一指挥。第二天,荫昌所带兵队从北京出发。与此同时,清廷下令掌管全国财政的度支部负责筹饷。

武昌起义之时,清廷财政状况究竟如何?陆军大臣荫昌的一份手谕透露了秘密。出发前,荫昌先去拜会度支大臣载泽。很明显,商谈的结果让荫昌十分失望。10月17日,荫昌给下属写了一份手谕,说现在国库的存银只有数百万两,但他估计,要想平定武昌兵变,至少需银上千万两。对比雍正、乾隆时期国库四五千万两的存银,此时的大清国可以说是够穷的了。

近来有一种说法,宣统时期,清朝的经济实力当时在全世界也名列前茅。确实,清廷的财政收入不少。根据《清史稿·食货志》的记载,宣统二年,度支部公布宣统三年的财政预算,全年收入预计为约银2.97亿两。但支出浩繁,导致财政缺口相当大,宣统三年的财政赤字预算是4400多万两,宣统四年也达到4300多万两。财政紧张,导致像东三省地区,官员只发九成工资,而占官员收入大头的养廉银,则只能按六成发放。武昌起义之后,各地以增兵防剿为理由,纷纷向清廷要钱,但“库款奇绌”的度支部一律答复为“万难筹拨”。

荫昌拜会载泽时,后者当时就告诉荫昌,度支部正准备向外国银行借款作为军费。同时,面对辛亥革命后各地纷纷要钱防备起义的严峻现实,清廷也真心希望早日把钱借到。当然,钱不是那么好借的,此后重新出山的袁世凯就想到了出售宫内瓷器换钱的主意。

欲借洋款四处碰壁

清廷最初计划先借银五百万两。按照清廷的设想,借洋款应该不是难事,因为也就在不到半年之前的5月,外国银行刚刚与清廷签了协议,同意出借六百万镑。而且,这次借款,还是外国银行主动或者说逼迫清政府借的。

这是怎么回事呢?原来,1909年6月,张之洞代表清廷,与英、德、法三国签订借款合同。当时的合同规定,三国平摊,借给清政府550万镑,用以修筑湖北、湖南两省境内的粤汉铁路和湖北境内的川汉铁路。550万镑是什么概念呢?当时英镑和白银的汇率比大约为1比8,也就是说,此笔贷款折合成白银不低于4400万两。此合同草签之后,由于铁路建设在当时是高回报项目,美国政府不肯放过此“肥肉”,便向清政府抗议并要求加入借款阵营。如此一来,三国借款变成了四国借款,借款额度也增加到600万镑,折合白银4800万两。

经此事件,清政府自然有理由相信,区区500万两借款应当是手到擒来的。但向外国银行借款的设想最终落空。因为武昌起义之后,经美国动议,英、法、日、德等西方各国曾有保持中立之说,也就是既不支持清廷,也不支持民军。究其原因,当时想向外国银行借款的,不仅是清政府,还有南方的革命党。后来代表袁世凯南下与革命党谈判的唐绍仪就报告:革命党准备以苏沪铁路作为抵押,向美国借款七百万元;又想以浙江盐税作抵押借款八百万元;此外还有以招商局轮船作抵押向日本公司商借白银一千万两等设想。

但这些动议都遭到美国政府的反对,其他各国也向清廷关上了借款的大门。根据当时大清驻英公使刘麟的转述,英国政府规定,无论是清廷还是革命军,要向英国银行借款,须同时得到清廷、革命军双方同意。英国政府之所以这样做,是为了保护英国在华人员和财产的安全,以免得罪一方而招致不测。但清廷和革命军此时正处于交战状态,岂能同意对方借款?

为了能借到钱,清廷当时甚至想到了所罗门这样的小国,但最终也没成功。12月29日,驻美国使馆代办容揆报告清外务部,他与前驻美大臣亲自出马,多次和所罗门政府商量借款之事。所罗门虽愿意借,但害怕美国指责,不敢借款给清政府。外求不成,只好内顾。财政山穷水尽的清政府,开始另想他辙。变卖瓷器以充军费,就是其中一条。

以往的史书,大多只记载袁世凯请求变卖大内瓷器一事,但是否变卖等后续进展,则语焉不详,以致不少人直接就给袁世凯扣上了盗卖大内瓷器的帽子。历史真相究竟如何?中国第一历史档案馆所藏的相关档案,解开了这一谜团。

袁世凯提出变卖瓷器

在清廷想起用袁世凯镇压武昌义军时,袁世凯提出八项要求,其中之一就是筹措三四百万两军费。可惜清廷财务紧张,隆裕太后先拨内帑银20万两交袁世凯赈济湖北灾民,又拨内帑银100万两给袁世凯作为军费。但面对各省纷纷伸出的要钱的“手”,支撑财政数月之后,隆裕太后再也无能为力。宣统三年,清宫档案中关于颁发内帑银的最后一项记载,是隆裕太后用内帑银给所有禁卫军、左右翼巡警、武卫左军各项兵丁著每名赏银一两,总数估计也就几千两。从上百万两的大手笔到几千两,看来,慈禧积攒下来的宫中私房钱,已被隆裕花得差不多了。

外借洋款不成,内帑银又告罄。如此一来,清廷财政“库空如洗、军饷无着”的局面越发严重。这样的状况,直到袁世凯就任内阁总理大臣之后,也无改善。无奈之下,袁世凯、绍英(时为署度支大臣,相当于代理财政部长)奏请将盛京大内、热河行宫旧存瓷器发出变价出售,以救目前之急。

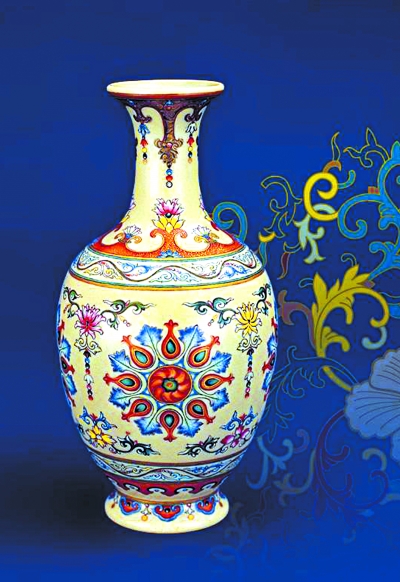

盛京大内就是今天的沈阳故宫,从1625年努尔哈赤决定迁都沈阳开始,直到1644年顺治入关迁都北京,将近20年的时间,一直作为大金和大清的都城。热河行宫就是今天的承德避暑山庄,自康熙朝起就成为清代皇帝避暑和处理政务的场所。究竟是谁向袁世凯等作的如此建议,目前已不可考。为何选中这两地呢?首先是它们不如紫禁城那样引人瞩目,另一方面这两地“旧存上等瓷器多件,均属稀世奇珍、全球罕见”。

大内藏品均是列祖列宗所遗留,在以祖宗家法为重的封建时代,按理说自应妥善保管。但变卖大内藏品,甚至是变卖瓷器,在清朝历史上,袁世凯并非第一人。嘉庆十四年十二月十七日(1809年1月21日),经嘉庆同意后,内务府广储司就曾发出公告,招商变卖大内圆琢瓷器十五万件、头号高丽纸二十万张。公告中就说,有意竞标者,先将价银交到广储司银库,然后再到仓库领取物件。咸丰三年(1853年)五六月间,为了筹集镇压太平天国的军费,咸丰帝还下令将宫中三口金钟熔化,制成金条、银条后变卖。根据负责此事的恭亲王奕訢事后的报告,整个熔铸工作统共实得金3万多两。

盛京藏品估值三千万

按照袁世凯的设想,要先通知东三省总督、热河都统并派妥员前往盛京和热河承德避暑山庄,清点大内瓷器,再运至京城变卖。他接见了东三省总督赵尔巽在北京的代表,告知隆裕太后已经批准变卖盛京大内瓷器的计划,并表示由于他本人远在北京、不易办理,希望赵尔巽在沈阳大力襄助。根据中国第一历史档案馆所藏的《赵尔巽全宗案卷》,赵尔巽在京城的代表将此消息发电报告知赵尔巽的时间是“十一月十二日上午八点二十五分”。由此可知,当天早朝隆裕太后一批准此项变卖,早朝结束,袁世凯就见了赵尔巽在京城的代表。袁世凯当时变卖大内瓷器心情之迫切,可见一斑。

1912年1月5日,赵尔巽就此事第一次电奏内阁,提出将瓷器运送到京困难不少,希望在沈阳进行登记和变卖等工作。在电报中,赵尔巽还说,盛京所存大件瓷器并不多,即使全部变卖了,也筹不到多少钱,进而提出将其他宝物也变卖的建议,“别项宝物亦祈奏准变价,或大款方能有济”。从电报中可知,赵尔巽此时已经派人开始查验盛京大内藏品,而且查验的范围并不仅仅局限于袁世凯在奏折中所说的大件瓷器,还包括其他藏品。而电报最后的“并乞示朱司使”表明,此时袁世凯已指定人员(即朱司使)代表清廷和他负责盛京大内瓷器的变卖工作。

大内瓷器不多,这可能让袁世凯深感失望。但接下来的一封电报估计会让袁世凯喜出望外。它也表明,赵尔巽积极进行变卖准备,已经开始清点和估值。1912年1月9日,赵尔巽进一步报告了盛京大内所存宝物的数量和价值,数量超过万件,价值三千万左右。由于东三省是满清龙兴之地,盛京大内自然藏有众多见证清朝创业以来之什器御物;此外,还有为数不少的全国罕见、不易寻得的书籍等。尤为贵重的,还有如爱新觉罗氏佩剑,乾隆皇上所遗之石砚等。根据赵尔巽的估算,价值应在三千万左右。为了变卖方便,赵尔巽还让人编写了一部藏品目录。在这份电报中,他还卖关子说“宝物一部,今尚秘不发表”。

这封电报译出时间为“宣统三年十一月二十一日”,从信末尾“深望交涉司少注意焉”可推知,变卖大内瓷器一事由当时负责与外国人打交道的“交涉司”牵头。这与赵尔巽发给清廷相关电报中提到的“朱司使”刚好吻合。同时我们也能明白,为什么出面有意购买此批藏品的多是外国人。

孙中山阻止变卖瓷器

获悉清廷要变卖大内藏品后,外国商人十分感兴趣。第一个表示出购买意向的,是法国商人李那儿。在法国驻沈阳总领事贝铎的陪同下,李那儿亲自到沈阳故宫参观查验,并请贝铎从中说项。李那儿不愧是精明的商家,虽然时间仓促,未能仔细验看,但他还是统计出沈阳故宫所藏各种瓷器约有十万零三千件。根据贝铎给赵尔巽的信函,李那儿表示愿出价40万两,将此批瓷器尽数购买。同时提出,如果双方同意成交,等瓷器运到天津交割完毕后,立即在天津付款。

接踵而来的法国商人魏武达的准备工作明显不如李那儿,他没能统计出沈阳故宫所藏瓷器的数量,只好转而请赵尔巽将瓷器逐件开列详单以便开价。不过,魏武达同样表示要将这批瓷器全部购买。

前文已述及,赵尔巽对这批瓷器等大内藏品的估价是三千万,而法国商人只肯给40万两。这种露骨的趁火打劫行径,让赵尔巽无法接受,于是他复电拒绝,“惟李君所开瓷器价值相差太巨,未能允售”。至于魏武达想要藏品清单的要求,赵尔巽则予以满足,给贝铎送去了沈阳故宫所藏瓷器清单——也就是他此前在给清廷的电报中卖关子“今尚秘不发表”的宝物。

1912年2月12日,清帝颁布退位诏书,“即由袁世凯以全权组织临时共和政府”,袁世凯出任临时总统,成为这个国家事实上的最高统治者。令人意外的是,刚刚担任临时总统第四天,日理万机的袁世凯即追问沈阳故宫这批藏品的下落。他给赵尔巽发去紧急电报,要求赵尔巽迅速查明变卖藏品一事并立即回复。而这一天是腊月二十九日,第二天就是中国的春节,袁世凯为何要在此时追问沈阳故宫藏品的情况?

袁世凯之所以如此着急,是因为孙中山过问此事。《孙中山全集》显示,孙中山在2月15日给刚当选临时大总统的袁世凯发电称:“闻奉天行宫所藏器物,由私人订卖与外国,价值甚巨。按此种器物,实为民国公产,并非皇族私有,应行禁止私卖。特此奉告,请严饬禁阻。”袁世凯回复孙中山称已电令奉天方面查禁的同时,赶紧发电报给赵尔巽。接到袁世凯的电报,赵尔巽也不敢怠慢,回复称如此重大的事情,谁敢自作主张就卖给外国人?得到赵尔巽并无此事的答复后,袁世凯在除夕夜回电表示,既然没有此事,那就不再追究了。

孙中山的过问、袁世凯的追查意味着叫停了关于大内瓷器的买卖。不晓内情的美国人,还继续打着购买的念头。1912年4月19日,美国驻奉天(即现沈阳)总领事给赵尔巽写信,说美国驻日大使欧布贲获悉盛京大内的皇宫宝器要变价出售的消息,如今欧布贲奉命要从日本调驻意大利,离任之际,他也想买这批瓷器。和法国商人尽数购买的大手笔相比,欧布贲的胃口要小许多,他只希望赵尔巽能帮忙留意,拣出两三件上好瓷器。袁世凯已经不准售卖这批瓷器成了赵尔巽拒绝美国人的最佳理由,他明确告知美国驻沈阳总领事,变卖宝器的计划现在已经作罢。

承德避暑山庄是否也进行了类似的清点工作,目前没有查到相关档案。但中国第一历史档案馆所藏的这批《赵尔巽全宗案卷》至少说明一点:简单而武断地将袁世凯定为大内瓷器盗卖者,并不准确。1913年,这两个地方3150箱的23万多件都被运到北京。北洋政府因此特意在故宫西华门内咸安宫旧址上修建了三栋二层小楼作为存放库房,此楼因此得名“宝蕴楼”。

编辑:邢贺扬

关键词:战火中 国宝的命运

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅