首页>党派·声音>统一战线 统一战线

“一带一路”历史上的佛教传播发布

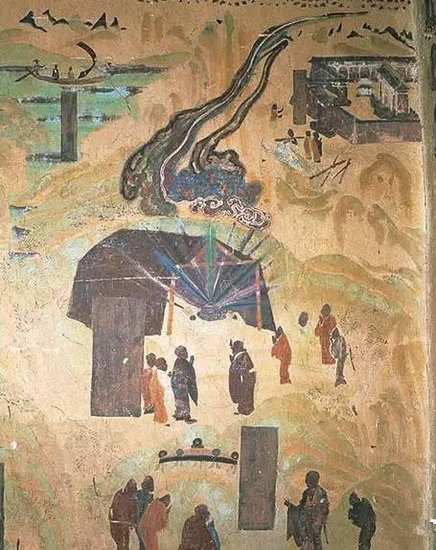

初唐敦煌323窟康僧会建业传法,图为祈请舍利的情形。资料图片

法显西行路线图。资料图片

两千多年前,一条跨越亚欧大陆、连接东西方的黄金走廊开通了,这就是举世闻名的陆上丝绸之路。差不多同一时期,南海方向也开通了一条海上香料之路、陶瓷之路。从此,东西方经济、宗教、艺术、文化等,通过这一陆上丝路和海上丝路,实现了广泛而持久的交融互通,也留下了与佛教有关的丰富古迹及文化交流的灿烂历史。

(一)

起源于印度平原的佛教,大概在公元前3世纪时,告别了炎热而平静的发祥地,跨过潺湲流淌的印度河,穿过开伯尔隘口狭窄的山路,来到了中亚一带,从而与古丝路交通线接驳,开始朝着东方以及更加遥远的中国张望。一段人类文明交流互鉴的伟大传奇,就此拉开序幕。

佛教东传第一站为位于开伯尔隘口的罽宾。该处隘口现为阿富汗与巴基斯坦最靠北边境的山口,是古代印度进入中亚的必经之地。

公元前115年,张骞出使乌孙,曾派副使至罽宾,故罽宾地处丝绸之路南道的重要支线之上。据传,佛教传入罽宾的关键人物是阿难弟子末田底迦。贵霜王朝时期(45—250年),罽宾是佛教第四次结集经藏之地,由此集成了200卷的《大毗婆沙论》。小乘名著《成实论》的作者诃梨跋摩也是罽宾学者。故在公元前后,罽宾曾一度成为佛教向中亚乃至东亚传播的中心所在。

佛教东传的下一站是犍陀罗。此地位于今巴基斯坦白沙瓦城附近,曾是对佛教在中亚地区弘传起到关键作用的贵霜王朝的中心地带。犍陀罗东西跨越200公里,向来是古丝路交通的要冲,也是印度、波斯、希腊三种文明的交会之地。犍陀罗是佛像艺术的发源地,佛教信仰自此由佛塔崇拜进入到佛像崇拜的新时期。当时,犍陀罗与欧洲的贸易中,“匠奴”是重要的交易品。这些来自希腊的雕塑家来到犍陀罗后,为佛教信仰形态带来了一种革命性的变化。从此,佛教传播便有了可以诉诸人们视觉的代表力量,这种传播手段更为直观。

以贵霜王朝为中心,佛教向西传入安息,即现在伊朗、阿富汗的部分地区;向北传入康居,即现在乌兹别克斯坦境内部分区域。这两处地区也处在古丝路之上,而且安息还是重要的交通汇合点。安息来华高僧有安世高。他本是安息国太子,让国于叔父,出家修道,到处游方,沿着古丝路一路东行。后汉桓帝之初(146年)来到中国,住了20多年,译出包括《法句经》在内的经律典籍174部188卷,是中国第一位译经大师。其译文“义理明析,文字允正,辩而不华,质而不野”。曹魏、东晋时期,仍有安息国僧人昙谛、安法钦等人来华。至于康居国,可以联想到两位大师。一位是康僧会,东吴孙权时来到建康(今南京),是佛教传入江南地区的标志性人物;另一位则是唐代华严宗的三祖法藏,实际上的华严宗创始人。武则天赐号“贤首国师”,故华严宗亦称“贤首宗”。法藏祖先是康居国人,“累代相承为康居国丞相,祖(父)自康居来朝”。另外,南朝梁代时,还有两位游戏神通的高僧邵硕和明达,其一来自康居,其一祖先是康居国人。隋代高僧智嶷,祖先也是康居人,不过来华定居已有十余代了。

贵霜王朝的佛教沿着古丝路继续东传,越过葱岭后,北经疏勒,传至龟兹、高昌;南经莎车,传至于阗、米兰。龟兹是古丝路北线的要地,其佛教石窟造像群东起焉耆境内,西至疏勒境内,东西绵延千里,其中以克孜尔石窟最为有名。一般认为,龟兹是佛教造像艺术东传的中转站。龟兹在中国佛教思想史上有巨大贡献,震铄古今的鸠摩罗什大师即出自龟兹。另有法国学者考证,汉地佛教公元2世纪开始习用至今的“沙门”“沙弥”等词,都译自龟兹语而非梵文。

此后,佛教沿着丝绸之路南道经罽宾、犍陀罗传至于阗。公元5世纪时,法显曾路过于阗,观摩当地僧众吃饭过堂的场景:3000人进餐,几乎听不到一点声音;如要求添饭菜,用手比划一下就可以了。这种礼仪其后传入中国佛教界,并延续至今。此外,农历四月初八佛诞日举行的一种“行像”活动,其后传入中国,元、明之后始为“浴佛节”所替代。所以,在精神气质上,于阗佛教与其后中国流行的佛教信仰最为接近。有考证认为,很多大乘经典都是在于阗国发展完备后,才传入中国的。可以说,于阗佛教是中国大乘佛学的策源地。

佛教东传,北至龟兹,南至于阗,沿着古丝路继续东行,最终相会于古凉州。就造像艺术而论,凉州石窟兴盛于沮渠蒙逊(366—433年)。他本是甘肃张掖人,统治北凉30多年。《法苑珠林》说他信仰佛教“专崇福业”,认为修建寺塔、修饰金宝终非久固之计,于是在凉州南百里“连崖绵亘,东西不测,就而斵窟,安设尊仪,或石或塑,千变万化”。蒙逊时期建造的佛教石窟,包括附近敦煌、麦积山和炳灵寺的石窟,其中的造像艺术明显有龟兹风格;同时,于阗流行的千佛造像也出现于凉州石窟之中。凉州造像向东影响了云冈石窟,向西则影响了敦煌石窟群。

古凉州是南北丝路的汇合点,自然成为了佛教东传进入中土的重要中转地,同时也是中土与西域文化的交会地。东晋时,后秦的一位高僧、译经家鸠摩罗什大师,是因为被迫在凉州姑臧待了十几年,才通晓华语而后成为一代译经大师的。

佛教自印度沿着古丝绸之陆路东传,最后的落脚点可以说在敦煌,因为这已进入汉文化为主导的地理区域了。敦煌在古丝路上充当着沟通西域与中土文明桥梁与纽带的作用,同时也是双方互相深入了解的一扇“窗口”。从其旷古烁今的佛教洞窟建筑艺术中,能看到当时敦煌佛教的繁荣。

印度佛教走出开伯尔隘口,进入中亚,一路东行,传播的路线与古丝路非仅高度重合,甚至可以说是完全一致。因此,古丝路非仅是一条商贸之路,更是一条佛教信仰传播、文化交融之路。

(二)

大概在两汉之际,中国人第一次接触到了佛教。这和当时的西域大国大月氏有很大关系。大月氏正处在古丝路的必经之地。汉代丝绸之路的开通以及佛教东传,都离不开大月氏。为佛教在中亚地区发展贡献巨大的贵霜王朝就是大月氏内部之一部族建立起来的。

习近平主席曾说,“公元前100多年,中国就开始开辟通往西域的丝绸之路。汉代张骞于公元前138年和119年两次出使西域,向西域传播了中华文化,也引进了葡萄、苜蓿、石榴、胡麻、芝麻等西域文化成果。”这些“西域文化成果”中,自然也包括佛教。两汉之际,中国人接触到佛教,实际与当时“凿空西域”、开辟丝路、使者与商旅往来等,都息息相关,也是文化交流中顺理成章的事情。

随着丝绸之路的开通,一方面,大批外国僧人随商队来华;另一方面,汉地的僧人也开始沿着古丝路西行求法。汉地僧人西行,朱士行(203—282年)可谓首开先河。他既是汉族第一位出家僧人,也是第一位西行求法者。曹魏甘露五年(260年),朱士行从雍州出发,经河西走廊到敦煌。再经西域南道,横渡流沙,抵于阗国,见到了梦寐以求的《大品经》。于是,在于阗抄录梵本共90卷60万言。其后,历经千辛万苦送回洛阳。

朱士行之后,为佛法沿着古丝路西行前往西域、印度者代不乏人,可惜缺乏史料记载。朱士行西行之后约140年,即姚秦弘始二年(399年),古丝路上留下了已65岁高龄的法显等5人的足迹。

法显进入印度之后的第二年(404年),雍州僧智猛为朝礼释迦遗迹、寻求方等大经,乃集合同志共15人,从长安出发,来到凉州。出阳关西入流沙(莫贺延碛),而至鄯善、龟兹、于阗。从于阗西行,翻越葱岭,9人退还,1人道死,智猛等5人至罽宾。其后,遍游印度诸国,至刘宋元嘉十四年(437年),得与另一人同归。

十几年后(420年),来自燕地的昙无竭(法勇)在燕主冯跋支持下,一行25人西行取经。取道吐谷浑,过流沙,至高昌,途径龟兹、疏勒。过葱岭雪山时,死12人,终至罽宾。后入北天竺、中天竺,抵达舍卫国,路上又饿死8人。剩余5人在印度礼拜圣迹,学习梵文。数年后,与法显一样,从南天竺搭乘商船,漂印度洋,过南海,抵达广州。

到了唐代,玄奘大师的西行路线,是对前人行迹进行了综合、取舍。群峰耸立、冰雪皑皑的葱岭为当时通西域之要路,西行僧人大多先来到葱岭东侧之于阗或鄯善,翻越葱岭后,再南下天竺。如西进,则至安息,再到地中海东岸,而能转达北非及罗马各地,是为当时古丝路之商路。然玄奘去后百余年,于阗亡于突厥,河西走廊为吐蕃所占,中土僧侣西行遂渐成绝响。

时至今日,丝路上曾高耸入云的佛塔、响遏流云的梵呗早已消逝了踪影,残存的佛窟壁画昭示着往昔人们的热忱与虔诚。1000多年前发生在古丝路上的那些佛教往事,提示古丝路上的人们回忆起不同族群之间文化的亲缘性,和共同的历史命运,还有多种族、多宗教、多文化交汇融合的传统。从现实层面来说,中国与中亚地区国家文化上的合作,中古时期双方佛教交往历史及现存大量的佛教文化宝藏,仍将是不可或缺的重要内容。

(三)

法显、昙无竭自古丝路之陆路西行进入北天竺,归国时则是在南天竺乘商船至青州或广州。他们走的是另一条丝绸之路——海上丝绸之路。习近平主席说,“西汉时期,中国的船队就到达了印度和斯里兰卡,用中国的丝绸换取了琉璃、珍珠等物品。”当时的中国海船携带丝绸、黄金,从雷州半岛起航,途经今越南、泰国、马来西亚、缅甸等国,远航到印度黄支国,换取当地特产,然后从狮子国(今斯里兰卡)经新加坡返航。这是人类历史上最为古老的一条海上航线,也是佛教文化进入中国的另一重要途径。

相比较来说,历史上,沿陆丝之路来华僧人多为罽宾以东的西域诸国人,沿海丝之路来华僧人多为天竺或狮子国人。他们一般都是在南天竺或狮子国坐上商船,沿着海丝航线抵达广州,而后进入中国。

义熙二年(406年),东晋都城建康迎来了一位特使——僧人昙摩。狮子国国王听说孝武帝热心崇奉佛法,乃派昙摩赠送一尊玉佛像。这尊玉佛像高四尺二寸,后来与优填王金像、阿育王铜像等,并列为中国历史上最著名的5尊佛像之一。狮子国王怎么清楚东晋孝武帝崇奉佛法?据考证,公元4到6世纪,即中国南北朝时期,前往天竺贸易的商船都转而前往斯里兰卡,其中当然也有来往中国的商船。因而,想要购买中国丝绸的波斯人、埃塞人的商船,也都云集斯里兰卡港口。所以,当时来往两地的海商对传递信息、传播文化功不可没。正因为有如此发达的海上贸易往来,南亚僧人才会较方便地来往中国。那一时期,中国与南亚经济、文化、政治、宗教等方面的交流之频繁、联系之热络,超出了现代人的想象。

因应海丝航道之方便,中南半岛与中国的经济、文化交往也很频繁。习近平主席访问柬埔寨时曾提到,“5世纪至6世纪,中国南北朝时期,僧伽婆罗、曼陀罗、须菩提3位高僧先后来中国传经弘法。”这3位高僧都来自扶南国(今柬埔寨全境及老挝南部、越南南部和泰国东南部一带)。在当时中国人的地理概念中,扶南国“在日南之南大海湾中”,是“广袤三千余里”的大国;扶南国人则自认为本国是摩醯首罗天神的守护地,也是流通佛法之地,自然乐意与有大乘佛教气象的中国交流往来。

中国佛教史上最后一位译经大师是义净(635—713年),他所著《大唐西域求法高僧传》一书,以僧传形式记述唐太宗、高宗、武后三朝50年(641—691年)间,西去求法僧侣五六十人的大概事迹,其中有30多人是走海丝之路的。当然,当时航线非仅这一条,如有的僧侣横渡印度洋先到狮子国朝拜佛牙舍利,再北上到耽摩立底;还有的则是沿着越南海岸线航行。如义净所记载,当时的僧人来往天竺皆乘坐商船。

的确,在海丝之路上,商人与佛教有着极为密切的关系。南宋末年,南印度泰米尔纳德邦的港口纳加帕蒂南迎来了一队来自中国的商船。商人们拜访了当地政府,请求允许他们在当地建造一座佛塔。这是一座中国传统建筑风格的砖塔,王大渊1350年出版的《岛夷志略》中“土塔”条云,“居八丹之平原,赤石围绕,有土砖甃塔,高数丈。汉字书云:咸淳三年(1276年)八月毕工。传闻中国之人其年贩彼,为书于石以刻之,至今不磨灭焉。”直到1867年,耶稣会士获得了这块地,砖塔才被拆毁。公元13世纪时,印度本土的大部分佛教信仰活动终止已久,诸多佛教建筑及历史遗迹荡然无存。而这群来自中国的商人基于对佛教热忱的信仰,在这块佛教发祥地上建造了这座屹立了近600年的佛塔。

今天,往日的室利佛逝王国群岛地区现为伊斯兰教地区,而中南半岛则一直都是南传佛教团体的大本营。南亚次大陆尽管仍是印度教和伊斯兰教的版图,但近半个世纪以来,却有一些回归佛教传统的动向。如同当年佛教在这块土地上迅速消失一样,多少有点儿让人感到意外。

习近平主席说,“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”光辉灿烂的佛教文化曾以“一带一路”为纽带,将东亚、中亚、南亚、东南亚等地区的人民紧密地联系在一起。沿着“一带一路”走进中国的佛教在2000年的持续本土化进程中,更是积淀了文化交流的丰厚经验,创造了文明融合的典范与特有的风范。这些精神财富,将可以为“一带一路”建设提供重要的价值理念支撑、思路模式参考,为沿线不同国家带来宽广的文化共性背景和深层的文化认同基础。在“一带一路”国家战略大背景下,中国佛教可以通过组织佛经的多语种翻译、比较研究,增进各国在宗教、文化、学术领域的对话交流,促进公益慈善事业的跨国联合行动,建立海外道场和文化传播中心等方式,积极推动“一带一路”沿线国家间的文化交流、人员往来,提升中国文化的世界影响力,让“一带一路”成为一条充满文化活力与和谐精神的人类文明发展新路。

(作者单位:华侨大学海外华人宗教与闽台宗教研究中心)

编辑:李晨阳

关键词:佛教 中国 一带一路 文化

英国鸣礼炮庆贺小王子诞生

英国鸣礼炮庆贺小王子诞生 史上首位虚拟球童诞生 患病小球迷实现梦想

史上首位虚拟球童诞生 患病小球迷实现梦想 土耳其5.1级地震已致39人受伤

土耳其5.1级地震已致39人受伤 3名中国游客在埃及北部车祸中遇难

3名中国游客在埃及北部车祸中遇难 雅典市出任“2018年世界图书之都”

雅典市出任“2018年世界图书之都” 马克龙展开访美行程

马克龙展开访美行程 我国首次深海考古调查发现第一个文物标本

我国首次深海考古调查发现第一个文物标本 多伦多市政广场降半旗悼念汽车撞人事件遇难者

多伦多市政广场降半旗悼念汽车撞人事件遇难者

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅