首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

北大西门的两座古建筑残迹背后的故事

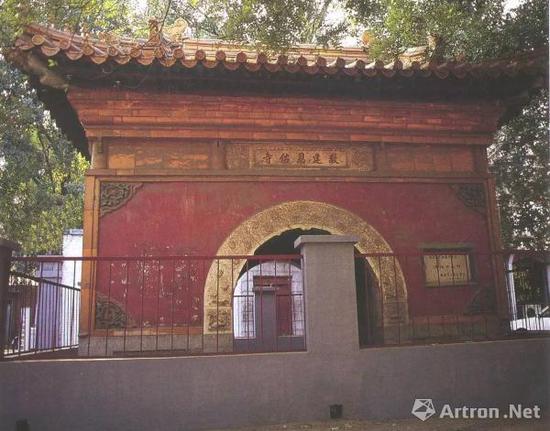

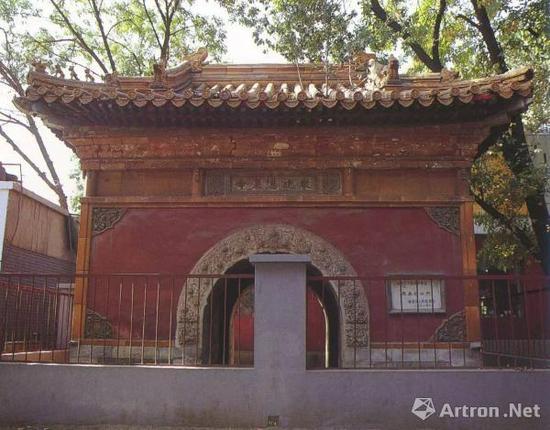

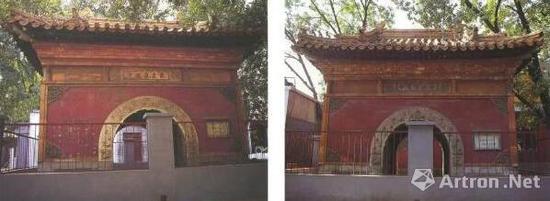

在今北京大学校园西门西南侧,静静伫立着两座山门式的古建筑,这是清代恩慕寺和恩佑寺的残迹,它们历经两三百年风雨沧桑,昭示着这一地区的历史文脉,成为繁盛一时的畅春园昔日芳华的最后见证。

恩佑寺与恩慕寺

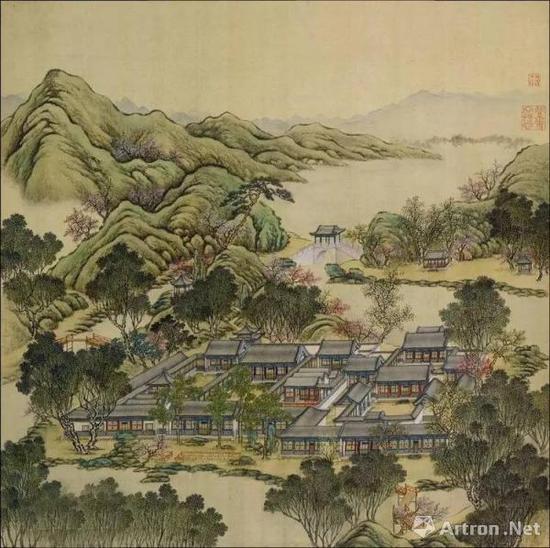

畅春园建成于康熙二十六年(1687),是清代北京西北郊第一座大型皇家宫苑,康熙长期在此居园理政、励精图治,拉开了康乾盛世的大幕。继畅春园后,圆明园、万寿山清漪园、玉泉山静明园、香山静宜园也陆续建成,这就是遐迩闻名的“三山五园”,三山五园规模庞大、内涵丰富、技艺杰出,是中国几千年古典园林建设集大成式的鸿篇巨制。恩佑寺、恩慕寺是三山五园园林集群的重要组成部分,并不因其独处一隅而影响其重要性。

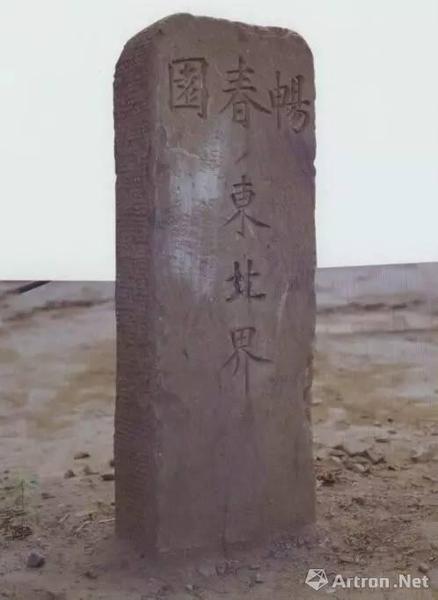

恩佑寺建于雍正元年(1723),是雍正为其父康熙“圣祖仁皇帝荐福”而建造的,位于畅春园东北角,与清溪书屋紧相毗邻,康熙晚年常在清溪书屋宴寝,并驾崩于此。恩佑寺原有三进院落,其山门坐西朝东,外临大道,山门上额题“敬建恩佑寺”,门内横跨三座石桥。正殿面阔五间,内供三世佛,中间为释迦牟尼,左侧为药师佛,右则为无量寿佛。“二层山门额曰龙象庄严。正殿额曰心源统贯。皆世宗(雍正)御书。殿内龛额曰宝地昙霏。联曰:万有拥祥轮,净因资福;三乘参慧镜,香届超尘。皆皇上(乾隆)御书。”(《日下旧闻考》)

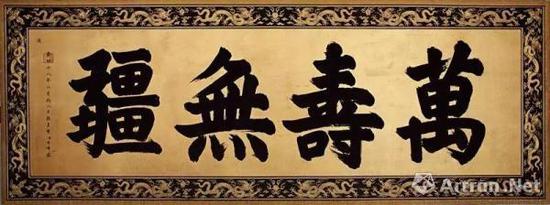

乾隆四十二年(1777),乾隆之母孝圣皇太后病逝。乾隆为了纪念母亲,为圣母皇太后“广资慈福”,便在恩佑寺的南侧修建了恩慕寺。取名恩慕寺,是兼恩佑寺和永慕寺二寺名而得,永慕寺建于南苑,是康熙为母亲烧香拜佛而建。恩慕寺庙貌严谨,坐西朝东,两进院落,外临通衢,山门内正殿五楹供奉药师佛一尊,左右奉药师佛一百零八尊,南配殿三楹供奉弥勒佛,北配殿三楹供奉观音像,左右分立石幢,一刻全部药师经,一刻乾隆《御制恩慕寺瞻礼》诗。诗云:“尊养畅春历廿冬,欲求温清更何从?天惟高矣地惟厚,慕述祖兮思述宗。”山门额题“敬建恩慕寺”,二层山门额曰“慈云广荫”,大殿额曰“福应天人”,殿内额曰“慧雨仁风”。两边楹联为:“慈福遍人天,祥开佛日;圣思留法宝,妙现心灯。”皆为皇帝(乾隆)御书。(《日下旧闻考》)

咸丰十年(1860),圆明园大劫难时,英法联军火烧三山五园,恩佑寺、恩慕寺亦毁于英法联军罪恶之火。内务府大臣明善在该年九月二十九日的奏折中称:“(圆明园)大宫门、大东门,以及大宫门外东西朝房、六部朝房……恩慕寺、恩佑寺、清溪书屋……等处均被焚烧。”

“父子情”与“母子情”

康熙晚年,诸皇子为谋求储位,各植私党,勾心斗角,皇位继承成纠葛之势。皇四子胤禛(后来的雍正)在这场储君争夺战中并不占优势。畅春园成为清代第一座离宫型皇家园林后,胤禛“以扈跸,拜赐一区”,这就是与畅春园近在咫尺的圆明园。胤禛于康熙四十八年(1709)晋封雍亲王,同年康熙为其赐园御题“圆明园”匾额。康熙把胤禛的御赐花园安排在紧邻畅春园处,并亲笔题写园额,可见,此时的胤禛至少不会遭到厌弃。另据《康熙实录》记载,从康熙四十六年(1707)开始,康熙曾12次临幸圆明园游赏、进宴,最后一次是康熙六十一年(1722)三月二十五日,康熙专程来圆明园牡丹台欣赏牡丹,陪同侍奉的还有12岁的弘历。这也是弘历首次谒见祖父,康熙见到聪明伶俐的小皇孙,异常喜爱,当场传旨将弘历召入宫中培养。主宰中国命运长达130余年的康雍乾盛世的三朝天子,在这里首次汇聚一堂。雍正云:“欣承色笑,庆天伦之乐,申爱日之诚。花木林泉,咸增荣宠”。这场很可能是精心安排的会面意义非比寻常。康熙像发现宝藏一样把这个小皇孙随身带着,无论是在园居的畅春园,还是在避暑的承德,抑或在习猎的南苑,直至病逝。康熙曾当面夸奖弘历的母亲能生这么个儿子是“有福之人”。胤禛继位不久即通过秘密立储方式确立弘历为皇太子,雍正驾崩后,弘历一脉相承,顺利登基为乾隆皇帝。乾隆后来记曰:“皇考奉皇祖于圆明园之牡丹台观花侍宴,以予名奏闻,遂蒙眷顾,育之宫中……,今岁于圆明园颜堂曰纪恩,并为记,以述承恩所自始,付托所荐重”。或许,胤禛、弘历相继承袭帝位与祖孙三代在圆明园的这次相会不无关系。

事实上,胤禛也在处心积虑地为谋取皇位而费尽心机。其心腹幕僚为他谋划了“诚孝皇父,和睦兄弟”的策略。胤禛按照这一策略,逐渐获取了乃父的信任,康熙曾派他到天坛代行祭天,在古代这颇具象征意味。胤禛擅长书法,得康熙赞赏,经常命其书写进呈,还以此赏赐近臣。胤禛恭奉康熙驾临圆明园,也是为赢得康熙欢心的一种刻意之举。当其时,不仅可以“申爱日之诚”,表明自己的“诚孝”,在美妙的园林环境中,无形增进父子间的感情,也可使晚年心境悲苦的康熙享受难得的作为一个普通老人的“天伦之乐”,一定程度上缓解康熙晚年的烦躁和焦虑。胤禛处处投康熙所好,时时注意与父皇的感情维系。他善于揣摩父皇心意,对康熙的喜好甚是了解。康熙关心农业,他便以康熙朝焦秉贞所绘《耕织图册》为蓝本,依样绘制一册《耕织图册》,别出心裁地将画面中农夫和农妇的形象换成自己与福晋的容貌,每页画上都有雍正的亲笔题诗,并钤“破尘居士”印章,表现自己向往田园生活的恬淡,以及对农业亲力亲为的意愿,赢得了康熙的器重。胤禛在感情上始终与康熙保持着比较亲近的关系,康熙称赞他“能体朕意,爱朕之心,殷情恳切,可谓诚孝”,感情的亲近很可能在康熙选择继承人时起到了关键的作用。

圆明园是胤禛韬光养晦之所,在这里他巧妙地将自己隐蔽起来。当时园内主要是葡萄院、竹子院、桃花坞、菜圃等比较自然的景物,具有文人隐士园的风格。胤禛在其中似乎过着清心寡欲的生活,他行动颇为低调,尽可能不插足兄弟间的斗争,以坚韧的性格,四面周旋的态度回避了锋芒。他把自己打扮成一个生活恬淡的富贵闲人,自诩“破尘居士”,营造不问荣辱功名的表象。他作诗表达自己向往的逍遥生活:懒问沉浮事,闲娱花柳朝。吴儿调凤曲,越女按鸾箫。道许山僧访,基将野叟招。漆园非所慕,适志即逍遥。(《雍邸集·园居》)为表达与世无争、“安静守分”,他还编辑虔心佛法、崇尚超脱的《悦心集》,抄录历代文人僧道恬淡闲适、超然物外的诗篇以明志,例如书中收录《不知足诗》讽刺世人积极营求的结果,只是南柯一梦:终日奔波只为饥,才方一饱便思衣,衣食两般皆具足,又想娇容美貌妻,娶得美妻生下子,恨无田地少根基,买得田园多广阔,出入无船少马骑,槽头结了骡和马,叹无官职被人欺,县丞主簿还嫌小,又要朝中挂紫衣,若要世人心里足,除是南柯一梦回。实际上,这些只是胤禛散布的烟雾,旨在松懈竞争者的戒心和防备,他一刻也未放松过夺取储位的努力,只是在不露声色地窥测风向,暗自培植势力,凝聚实力,等待时机。最终,胤禛的戒急用忍、恬淡不争的外表,以及刻意表现出的既诚孝皇父,也友爱兄弟的态度,使他躲避了皇储争夺中的矛盾,得以安然无恙的坐收渔人之利。《康熙遗诏》云:“雍亲王皇四子胤禛,人品贵重,深肖朕躬,必能克承大统。著继朕登基,即皇帝位。”

按照清宫惯例,皇子出生后一般均不由其生母抚育,这主要是为了杜绝后妃预事及外戚祸国。伴随这一皇子养育制度而来的是,由于缺乏接触和沟通,极易导致亲生母子间互生隔阂,感情疏远。胤禛从出生起即由佟佳氏(康熙第三任皇后)抚养,一直到他十一岁左右佟佳氏病逝,因此他与养母感情较深,与生母德妃乌雅氏却不是很亲近。事实上,胤禛除了和十三弟允祥关系深厚外,他最信赖和感恩的亲人就是父亲康熙和儿子乾隆了。胤禛在诸王夺嫡中后来居上、脱颖而出,如愿登上帝位,于情,自然对父皇康熙感念于心。在《雍正朱批》中,胤禛曾写道:“朕当年时,蒙圣祖垂训。‘你肯急,凡事以忍好’,因此朕刻‘恩谕、戒急、用忍’六字于板,悬诸座之对面,时刻警惕,获益不小。”康熙的教诲使胤禛感同身受,情见乎词,可以想象,胤禛对康熙的怀念,感情是真挚的。于理,由于康熙为康雍乾盛世开拓、奠基的卓越功勋,以及其德高望重的人格魅力,再加上胤禛即位后所面临纷扰复杂的政治局面,都需要他不厌其烦地标榜与强调,自己是康熙合理、合法、合格的继承人。因此,在康熙日常居住理政的畅春园清溪书屋附件建立专属寺庙,为康熙“荐福”就是合情合理之举了。

“百行孝为先”,乾隆标榜“以孝治天下”,刚即位即尊其母钮祜禄氏为崇庆皇太后,此后凡遇大庆典,必加上徽号。乾隆二年二月,开始对畅春园殿堂进行修缮和改建,将太后寝宫改建为“春晖堂”和“寿萱春永”等,使畅春园成为皇太后的专用御苑。每有巡幸,乾隆也多奉太后同行,太后一生随乾隆南巡三次、冬巡三次、幸五台山三次。此外,谒东陵、西陵和秋狝木兰更是每年必至。特别是太后六十、七十、八十圣寿,乾隆进九九寿礼,凡亲制诗文书画、如意佛像、金玉古玩,以至西洋奇珍,无不具备。不仅寿礼丰盛,庆典隆重,乾隆自己还身着彩衣,手捧酒觞,跳舞庆贺。出猎时猎获野味,乾隆也送给太后品尝。园居期间,乾隆奉太后在畅春园和圆明园长春仙馆居住,还经常奉迎太后在周边园林游赏。太后居畅春园期间,乾隆总要不时前来请安、游赏,并乘便在畅春园用膳和理政。根据张恩荫先生的统计,乾隆十七年(1752),皇太后除新正在圆明园度节17天、七月至九月去热河避暑62天外,全年共在畅春园住了213天,这一年乾隆在圆明园住了143天(宿),期间他专程至畅春园向太后问安即达50次,平均为3天一次。乾隆二十一年(1756),乾隆在居住圆明园157天期间,共来畅春园35次,其中向太后问安为33次,并在园内进早膳和办事、引见官员21次。乾隆曾说:“每岁冬朕自圆明园进宫,圣母以风景清胜尚留园居,至节近万寿进京,朕间数日赴畅春园问安,率驻御园(圆明园)信宿,以便再修定省,凡来往三四次遂恭奉慈驾还宫。”

乾隆四十二年(1777)正月初八日,乾隆奉太后到圆明园。太后驻跸圆明园期间,几乎都住在长春仙馆,因为这里距皇帝处理政务的正大光明殿和皇帝的寝宫九州清宴都很近,便于皇帝给太后问安侍膳。正月初九日,乾隆陪着太后在九州清宴一边进膳,一边观看节日的灯火,妃嫔和皇子、皇孙们也都陪侍在旁,五世同堂,其乐融融。乾隆见太后“慈颜康豫,不减常年”,非常高兴。他还畅想太后90岁大寿时,自己也是71岁的老人了。那时一定要为太后更隆重地庆祝一番。正月十四日,太后身体不豫,乾隆赶到长春仙馆看望,并于当天晚上陪太后在同乐园进晚膳。经过治疗后,太后病情大有好转。几天后,病情出现反复,较前严重。太后不想把病情转重的事让皇帝知道,怕引起儿子烦心,影响理政,所以在皇帝问安时,故意谈笑如常。正月二十二日,太后病情已十分严重,这一天乾隆看望了母亲两次,深夜,太后进入弥留状态,乾隆守候在旁。次日凌晨病逝,终年86岁。太后晏驾,举国致哀,谥号定为“孝圣慈宣康惠敦和诚徽仁穆敬天光圣宪皇后”(简称孝圣宪皇后)。孝圣皇太后一生享尽荣华富贵,寿数之高,在清代皇太后中居于首位,在中国历代皇太后中也极为罕见。她去世后,停灵于九经三事殿。乾隆当即剪发,穿白绸孝服,痛摧肺腑,以无逸斋为倚庐,不思茶饭,十分悲痛。乾隆《仲夏清晖阁》诗云:“高阁清晖卧室西,思量灯夕益心悽。园居已切怀惭矣,景问那能志畅兮。”诗注曰:“清晖阁在九州清晏之西。此处为每年灯夕奉圣母家宴之处。……昔值皇考大事常居养心殿。二十七月后始居御园。前岁经圣母大事以安奉畅春园九经三事殿,本欲以无逸斋为倚庐,而王大臣敦请以居御园之九州清晏,与养心殿无异,因从之。百日内居于是,遂不拘初元之制,而心中究抱歉也。”

“怀念”与“拜谒”

国之大事,在祀与戎。祭祀既是重要的国家礼仪,也是对逝去亲人表达哀思的主要方式,同时也是中国孝文化的重要体现形式。中国古代非常重视孝道,“孝”是儒家思想的核心内容,孔子云:“君子务本,本立而道生。孝悌也者,其为仁之本焉”。孝为人伦之本,是为一切伦理道德的根本。孝的意义不仅在于维持家族的和睦,孝的延伸则体现于社会风化和国家政治之中,所谓“其为人也孝悌,而好犯上者鲜矣”。儒家提倡忠孝节义,宣扬人臣要忠于君王,晚辈对长辈要恪尽孝道。历代清帝均标榜以仁孝治天下,康熙就强调:“凡人尽孝道,欲得父母之欢心,不在衣食奉养也,惟持善心,行合道路,以慰父母,而得其欢心,斯可谓真孝者矣。”康熙还将孝延伸至以孝治国。他说:“朕孝治天下,思以表率臣民,垂则后裔。”康熙的孝悌言行树立了标准,后代清帝在“孝道”方面可谓是竭力奉行。如长春仙馆是乾隆生母在圆明园的寝宫,位于正大光明殿以西,皇帝寝宫九州清晏以南,距离皇帝日常活动的主要场所都不远,只要太后驻跸圆明园,乾隆必要躬亲行礼,从不遣人带往,由此可见其孝心。为了鼓吹“敬天法祖”,圆明园还建有皇家祖祠安佑宫,而且规制甚隆,供奉过康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光五位皇帝的神位,儒家恪尽孝道的价值观在此也得到了具体展现。而道光侍奉孝和皇太后,并因祭奠皇太后而致自身殒命,也鲜明体现了清帝以孝齐家治国的家庭亲情和政治伦理。恩佑寺、恩慕寺更是直接见证了雍、乾二帝的忠孝理念与实践。

雍正即位后,“畅春园逐渐被作为纪念先皇之处,其居住、办公等实用性目的在逐渐消失”(《畅春园研究》),他本人将圆明园作为长年园居理政的御园。《清世宗实录》记载,雍正三年四月乙酉:“上孝思纯笃,追慕圣祖仁皇帝。敬建恩佑寺告成,亲诣行礼。”雍正三年,以日月合璧,五星联珠为祥瑞,告祭康熙景陵。(雍正)四年三月恭奉圣祖仁皇帝御容于恩佑寺,自后月必展拜,或两诣三诣焉。(《清通典》)从此,康熙的御容(画像)就被供奉于此。雍正兴建恩佑寺,“奉佛以报慈恩”,并经常前往瞻拜父皇御容。雍正四年三月十五日,雍正诣恩佑寺行礼,三日后再次行礼,并谕:“本日系圣祖仁皇帝诞辰,一日不办事,翌日系皇太后诞辰,亦应一日不办事。”生母的诞辰和忌辰,也经常引起雍正对母亲的怀念,尽管他们之间的亲情有些淡薄。在《御制母后三周年讳辰诗》中,雍正写道:鞠我恩深重,违颜梦渺茫。三年成逝水,百感对流光。雍正五年闰三月二十一日,建圣祖仁皇帝圣德神功碑于景陵。《清世宗实录》记载,雍正五年七月乙丑:“上以阴雨连绵,在圆明园斋戒虔祷。雨中步行数里,诣恩佑寺。祷于圣祖仁皇帝御容前。是日,雨势稍止,夜分而霁。翌日大晴。”雍正八年,雍正亲自辑成《庭训格言》一书,该书汇集了康熙训子的话。从雍正四年至十三年近十年间,雍正至少亲诣恩佑寺行礼64次。雍正十三年四月乙巳:“颁圣祖仁皇帝御制全集、赐诸王大臣翰詹官员等。随具摺恭谢。得上谕,俱著往恩佑寺谢恩。”

与父亲一样,乾隆对祖父康熙也怀有深厚的感恩之情。乾隆在《题澹宁堂》诗注中说:“予十二岁时,皇祖养育宫中,于畅春园赐住之处即名曰澹宁居。”在《纪恩堂记》中说:“若今纪恩堂之题额,实因纪皇祖之恩,纪皇祖之恩必有差,所谓不负皇祖之恩者,是不易言也。我皇考迓皇祖承色笑者,每一再举行,至予小子之恭承皇祖恩,养育宫中,则在康熈壬寅春,即驾临之日,而觐于斯堂之内云。斯堂在圆明园寝殿之左,旧谓之牡丹台,即四十景内所称镂月开云者。向于诗中亦经言及,惟时皇考奉皇祖观花燕喜之次,以予名奏闻,遂蒙眷顾,育之禁廷,日侍慈颜,而承教诲。即雍正十三年诏,尚以是为言。”这里的“雍正十三年诏”即是《雍正遗诏》,诏曰:“宝亲王皇四弘历,秉性仁慈,居心孝友,圣祖皇考于诸孙之中,最为钟爱,抚养宫中,恩逾常格。”因此也就不难理解,乾隆即位后为何一再信誓旦旦地说在位时间绝不超过皇祖,以示崇敬了。正如乾隆自己初即位时所说“若蒙眷佑,得在位六十年,即当传位嗣子,不敢上同皇祖纪元六十一载之数。”他希望自己能长寿,但即使长寿也不敢打破祖父康熙统治国家六十一年的记录,事实上,乾隆也确实是在临朝六十年后禅位于皇十五子颙琰(嘉庆),而自己当了三年多太上皇的。乾隆时期,皇帝一般是给太后请安或接送太后时,乘便往恩佑寺行礼。乾隆四年九月十三日,乾隆奉太后自圆明园启銮诣东陵前,诣恩佑寺行礼。乾隆八年(1743),将原供奉于畅春园恩佑寺的圣祖御容移至圆明园安佑宫中室,与东室的世宗御容一并供奉,“于是苑中瞻仰圣容,始专礼于安佑宫”。但是,常规性的拜谒恩佑寺仍照旧举行,较为正式的行礼,则一般是与安佑宫行礼前后同时安排。乾隆还对恩佑寺进行过修葺,在《御制清溪书屋》中他说:“畅春园中是处为皇祖宴寝之所。我皇考改建恩佑寺以奉御容。乾隆癸亥奉移于安佑宫,逮今四十余年,有司以修葺告成,敬诣瞻仰。”

母亲去世后,乾隆十分怀念,为表达哀思,乾隆修建颇具规模的泰东陵安葬太后,还命制作金塔一座,供奉太后的头发。乾隆甚至还为子孙确立规矩,以明确畅春园为皇太后专属的奉养之地。他在乾隆四十二年(1777)正月二十九日召见大学士舒赫德和阿桂、富隆安、丰升额等朝臣时降谕:“若畅春园则距圆明园甚近,事奉东朝,问安传膳,莫便于此。我子孙亦当世守勿改。著将此旨录写,封贮存尚书房、军机处各一份,传示子孙,以志勿忘。”或许,乾隆是想通过“空间”的提示,来让后世子孙也像他一样长期保留对皇太后的纪念吧。在《恩慕寺瞻礼六韵》诗注中,乾隆阐述了恩慕寺的修建初衷,“南苑永慕寺,皇祖为太皇太后祝厘所建;畅春园恩佑寺,皇考为圣祖荐福所建;今为圣母敬启梵宫,即于恩佑寺侧,名兼恩慕,亦志绍承家法之意云。”诗曰:尊养畅春历卌冬,欲求温情更何从?天惟高兮地惟厚,慕述祖兮恩述宗。圣德宁资冥福报,永恩因启梵延重。阶临忍草韵光寂,庭列祥枝慧荫浓。忾若闻犹僾若见,耳中音与目中容。大慈本悟无尘指,渺息长怀罔极恭。乾隆四十二年(1777)五月至四十四年(1779)二月清明节,乾隆仅恩慕寺行礼。其后直到嘉庆三年(1798)十月乾隆作为太上皇病重期间,大多是恩慕寺与恩佑寺一并行礼。嘉庆前往恩慕寺和恩佑寺行礼拈香累计达34次。道光三年(1823)至十九年(1839),道光在每年正月的孝圣宪皇后忌辰之日,都准时前往恩慕寺、恩佑寺行礼,共计17次。咸丰前往恩慕寺、恩佑寺行礼是在咸丰七年(1857)之前,共进行了4次,咸丰朝最后三年未见行礼,或许是与太平天国战乱、英法联军入侵所导致的内忧外患局势有关。

需要指出的是,恩佑寺、恩慕寺不同于太庙,因太庙更偏重于封建王朝国家礼仪方面的祭祀,群体祭祀的色彩更为浓厚,甚至有的功臣牌位亦得以供奉其间。恩佑寺、恩慕寺是特定皇帝为纪念特定人物而开辟的专属祭祀场所,只不过这种祭祀又在后世皇帝中得以延续,本质上其个人色彩相对浓厚,也正由于后世皇帝对恩佑寺、恩慕寺纪念与祭祀功能的坚守,使之具有了皇家祭祖家庙的特点了,这一点雷同于景山寿皇殿与圆明园安佑宫。

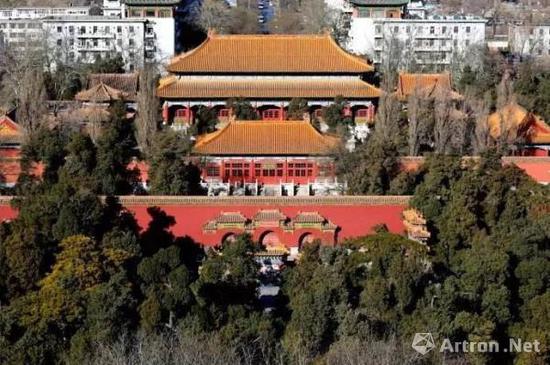

寿皇殿位于紫禁城后景山正北面,乾隆初期被规定作为奉祀“神御”(皇帝御容画像)的殿堂,有正殿、左右山殿、东西配殿,以及神厨、神库、碑亭、井亭等附属建筑组成。垣墙呈方形,坐北朝南。原供奉康熙神御,后作为供奉清代历朝皇帝神像的处所。寿皇殿在清代时内部靠后分有隔间,常年悬挂、供奉着自康熙起始的历代皇帝肖像,以康熙的隔间居中,其余皇帝隔间依照昭穆在其左右,同堂异室,至清亡时殿内隔间情况为:东起,第一间光绪、第二间咸丰、第三间嘉庆、第四间雍正、第五间康熙、第六间乾隆、第七间道光、第八间同治,隔间内除有肖像外,还陈列有神龛、牌位、皇帝生前的小部分服饰、珍宝器玩、玺印和佛塔等物。安佑宫位于圆明园西北部,亦称鸿慈永祜,为御园皇家祖祠。循寿皇殿“敬奉神御”之义而建,乾隆八年建成,是年即供奉康熙、雍正御容于殿内。凡皇帝从宫内迁来御园和迁回宫内之日,外出巡游离园和返园之日,上元(正月十五)日、中元(七月十五)日、清明,皇帝本人生日及先皇诞辰、忌日等,清帝皆至安佑宫叩拜行礼。按清代定制,景山寿皇殿除供奉列祖列宗御容外,每于除夕、元旦还要供奉列后神御一同瞻拜。但安佑宫,则惟供清帝御容,“未及列后”。安佑宫规模宏大,格局严谨,从南到北贯穿着一条300多米的中轴线,以节奏鲜明的建筑空间序列渲染了祭祀建筑的庄重气氛。正殿为黄色琉璃瓦重檐歇山顶,是园中最为壮丽的殿堂,规格甚至高于御园正殿正大光明的灰瓦卷棚歇山顶。这组建筑尽管在“中轴对称、红墙黄琉璃瓦、大木大式的斗拱结构、崇基石栏、出陛御路、金水河、金水桥”等方面,体现了礼制建筑的规制,但所处仍属自然山水环境,四外有岗阜相拥、河渠环护。体现了乾隆所说“周垣乔松偃盖,郁翠干霄,望之起敬起爱”的氛围。

现状与展望

风流总被雨打风吹去,现在的恩佑寺和恩慕寺,各仅存一座孤零零的山门,两座山门南北相聚50米,这两座山门1981年被定为海淀区重点文物保护单位,并于1985年进行了修缮。它们与北京大学校园西校门隔路相对,共同构成一道独特的人文景观,成为海淀历史文化积淀的重要组成部分,吸引着众多游客和市民前来观摩、瞻仰。

随着经济社会的发展,文化遗产与周边社会完全可以和谐相融,文物古迹不是社会发展的负累,相反倒是文明的载体,区域文化的亮点,和当地居民的精神家园。恩佑寺、恩慕寺同样也有这种时代价值和意义。有关文物部门及管理使用单位有必要更加重视对两寺的保护、利用,逐步探索它们科学的保护方式与合理的使用方向。保护是利用的前提,保护是传承的基础,简单封闭式的保护会略显消极,加强研究、统筹规划、主动保护才会有利于文物与周边社会的和谐共生。恩慕寺、恩佑寺见证了雍乾父子的忠孝情结与实践,见证了一代名园畅春园的盛衰,见证了海淀地区的沧桑巨变,同时也是北京大学校园环境不可或缺的独特景观,历史价值和文物价值较大,在有效保护的基础上,赋予其新的时代内涵也不是不可能。现今,对恩佑寺、恩慕寺两座山门进行积极、主动保护的条件似已逐渐成熟,为此如下几方面或许可以纳入研究及工作思路。第一,要加强保护,切实保护好文物本体,同时预留缓冲空间,结合非首都功能纾解,腾退周边房屋,并在腾退后进行系统规划,确保两座山门成为规划的重心。第二,可以两座山门为依托,西侧及南北规划、建设部分辅助展陈空间,重点展示相关历史人物的生平事迹以及当时的宫廷人文生态,当然也可以集中展示畅春园及其前身明代清华园的历史文化,使其与南侧新建的畅春新园连成一体,共同构成三山五园历史文化景区的重要景观节点和组成部分。第三,从中长期来看,从北京大学校园以及周边环境建设角度出发,可尝试探索恩佑寺、恩慕寺的复原展示,复原展示是指通过科学处理和艺术加工,使已经消失或局部被破坏的文物、标本或文化遗迹再现的一种陈列形式。复原展示不是艺术创作,复原对象必须具有真实性。复原展示是有效地进行宣传教育的陈列方式之一。对于恩佑寺与恩慕寺来说,可按照修旧如旧的原则,区别两座山门与拟修复建筑的可识别性,待修复完成后,文物本体适宜严格的原状展示,仿古建筑空间则可以复原部分历史陈设,或用作展览展示场所,展出内容可同上条。

本文原题为《畅春园恩佑寺与恩慕寺的前生今世》,作者系圆明园遗址公园研究室主任

编辑:杨岚

关键词:乾隆 康熙 佑寺 恩佑 畅春

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅