首页>书画·现场>讯息讯息

古人把避暑消夏做成了诗情画意

原标题:古人把避暑消夏做成了诗情画意

三伏是一年中最热的时候。民谚有云“头伏日头二伏火,三伏无处躲。”

“三伏”每年出现在阳历7月中旬到8月 中旬这段时间。《阴阳书》记载:“从夏至后第三庚为初伏,第四庚为中伏,立秋后为后伏,谓之三伏”。东汉繁钦《暑赋》有云:“林钟纪度,祝融司 节。大火飘光,炎气酷烈。沉阳腾射,滞暑散越。区寓郁烟,物焦人渴。煌煌野火,喷薄中原。翕翕盛热,蒸我层轩。温风淟涊,动静增烦……”当此时节,杜甫曰“永日不可暮,炎蒸毒我肠”,白居易叹“头痛汗盈巾,连宵复达晨。”

今年暑期大热,全国各地高温不断。赤日炎炎似火烧,空调冰箱才逍遥。可是在没有电气的古代,我们的老祖宗是怎么应付这烧烤般的苦热,又如何把避暑消夏做成了“心静自然凉”的诗情画意?

———编者的话

王维独坐幽篁里 李白脱巾挂石壁

暑热难消,避之何方? 白居易自问自答:“何处堪避暑?林间背日楼。何处好追凉? 池上随风舟。”

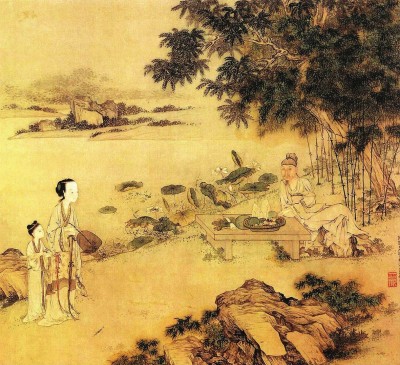

王维在陕西终南山中建了竹里馆,并写下脍炙人口的诗句:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”陈子昂与之相似,也是“山水开精舍,琴歌列梵筵。人疑白楼赏,地似竹林禅。对户池光乱,交轩岩翠连。色空今已寂,乘月弄澄泉”。

李白虽也推崇山林避暑,但他显然属于率真旷达的自然派:“懒摇白羽扇,裸体青林中。脱巾挂石壁,露顶洒松风。”

秦观则喜欢独处池畔柳荫下,支张床吹吹风:“携杖来追柳外凉,画桥南畔倚胡床。月明船笛参差起,风定池莲自在香。”

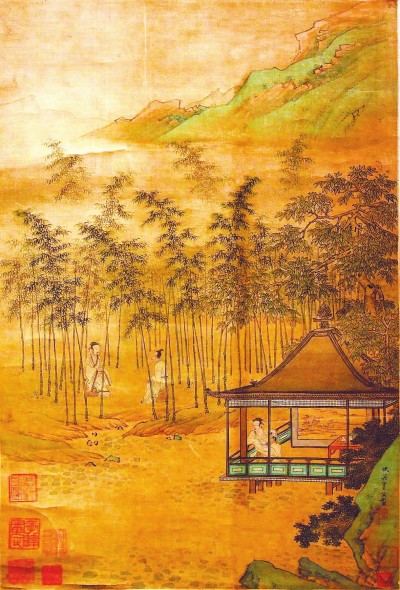

刘禹锡的《刘驸马水亭避暑》诗,道出了山林水榭之外,另有一个奢华的去处———水亭:“千竿竹翠数莲红,水阁虚凉玉簟空。琥珀盏红疑漏酒,水晶帘莹更通风。”

诗中的“水亭”,便是唐代王公贵族的“空调房”。史料记载,远从先秦时起,皇室、贵族便孜孜不倦于打造适合酷暑居住的“夏房”。汉时皇宫中建有“清凉殿”、“延清室”。佚名古籍《三辅黄图》中记载,清凉殿“以画石为床,文如锦,紫琉璃帐,以紫玉为盘,如屈龙,皆用杂宝饰之。”“又以玉晶为盘,贮冰于膝前。”还有宫人摇扇,制冷效果据说可达到“中夏含霜”。

到刘禹锡所处的唐代,宫中已有了利用自然水冷降温的“含凉殿”。此殿傍水而建,殿中安装了类似水车的机械传动设备,采用冷水循环的方法,以流水转动扇轮,扇轮转摇产生风力,将冷气传往殿中,形成了“水激扇车,风猎衣襟”的效果;同时在宫殿的四檐装上水管,把水引上屋顶再任其沿檐直下,形造水帘,循环往复,激起凉气。《唐语林·豪爽》记载,含凉殿“阴溜沉吟,仰不见日,四隅积水成帘飞洒,座内含冻”。民间达官贵人效仿其原理,自建“水亭”,也是身份的象征。到了宋代,不但以风轮送冷水凉气,人们还在蓄水池上和大厅四周摆设各种花卉,香风阵阵。

到了明代,“凉屋”的建设进入了寻常百姓家,明朝文人高濂在《遵生八笺》中对此有精彩描述:“一堂之中开七井,皆以镂刻之,盘覆之,夏日坐其上,七井生凉,不知暑气。”时至今日,这种厅堂中掘井的“土空调”,在江浙皖一带保存下来的明清古民居中,还常能看到。

冰鉴冰酪酸梅汤 沉李浮瓜冰雪凉

“帝城六月 日停午,市人如炊汗如雨。卖冰一声隔水来,行人未吃心眼开”。宋朝诗人杨万里的这首诗,记录的是炎炎暑日里帝城街巷间小贩叫卖冰块的情形。

古人很早就懂得储冰、用冰,历史悠久可追溯到约2500年前。周朝时有一个重要的官职叫做“凌人”,就是专门执掌“冰权”。《周礼·天官·凌人》记载:“凌人,掌冰;正岁十有二月,令斩冰,三其凌。”“凌人”掌管的部门叫做“冰政”,编制约有80人,负责斩冰、藏冰、启冰、颁冰。寒冬腊月,夜深人静,他们开始在冰冻的河面上切割天然冰块,等到天亮,运至名叫“凌阴”的冰窖中储存。冰窖通常会挖到地下2米多深,四周围上一道土墙,严格隔热。如此保存到夏日的冰块,价值堪比黄金,由“冰政”部门负责制作成冷饮,专供皇家享用。作为对臣子的嘉奖,皇帝会在三伏盛夏举行赐冰大典,论功行赏。“食肉之禄,冰皆与焉”,只有有资格吃肉的王公贵族高级官员,才有资格在夏天使用冰块,这种特权,一直沿用到清朝。

周朝时甚至还有冰箱———“冰鉴”,1978年发掘的战国时期曾侯乙墓中便曾出土了一件精美的原始冰柜———蟠虺铜方鉴。这是一种设计奇巧、铸造精工的鉴缶,由盛酒器尊缶与鉴组成,方尊缶置于方鉴正中,方鉴有镂孔花纹的盖,盖中间的方口正好套住方尊缶的颈部。鉴的底部设有活动机关,牢牢地固定着尊缶。鉴与尊缶之间有较大的空隙,可盛放冰块、食物。春秋末期,诸侯喜爱在宴席上饮冰镇米酒。《楚辞·招魂》中有“挫糟冻饮,酹清凉些”的记述,就是赞赏冰镇过的糯米酒,喝起来既醇香又清凉。

冰食的普及,应归功于隋唐时的“冰商”,也就是商业性的藏冰户。他们冬日采冰,夏日时便走街串巷叫卖冰块。《东京梦华录》里就说汴梁城在六月的时候,巷陌路口、桥门市井都可以方便地买到“冰雪凉水”。当时的文人士大夫喜欢自己动手,敲冰块滤冰水做冰食兼赋诗一首。杜甫有一首五律《陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉,晚际遇雨》:“落日放船好,轻风生浪迟。竹深留客处,荷净纳凉时。公子调冰水,佳人雪藕丝。片云头上黑,应是雨催诗。”苏轼也有《菩萨蛮·回文夏闺怨》:“柳庭风静人眠昼,昼眠人静风庭柳。香汗薄衫凉,凉衫薄汗香。手红冰碗藕,藕碗冰红手。郎笑藕丝长,长丝藕笑郎。”

唐朝时流行用水果和清热解毒的草药熬成一种叫“饮子”的饮料,长安街头“饮子店”很多,饮子里加入冰块,生意兴隆。宋朝时的“雪泡梅花酒”也是消暑佳品。另外,利用冰雪、深井来冰镇时鲜瓜果,自然也是少不了的。秦观《忆王孙》里写小姐用冷藏的李子和瓜来消暑:“风蒲猎猎小池塘,过雨荷花满院香,沈李浮瓜冰雪凉。竹方床,针线慵拈午梦长。”还有奶酪、酥山,将奶酥加工至松软近乎融化,然后在盘子之类的器皿上,滴淋出山的形状,再经过冷冻定型。经冷冻的酥山,如同霜雪或冰晶,牢牢黏在盘子上,吃起来“非固非絺;触皓齿而便消,是津是润”,跟今天的冰淇淋极为相似。

到清代,藏冰高度发达,什刹海、中南海、城外护城河边上就有数十处大冰窖,冰价亲民。4月立夏这天打开冰窖以后,市面上就开始有人卖冰,卖冰者“手二铜盏迭之,其声磕磕,曰冰盏”,而且为了让冰块不会迅速消融,还以“绵衣盖护”。徐渭旅居北京时也有诗咏道:“门前铜盏呼人急,却是冰儿来卖冰。干喉似火逢薪热,一寸入口狂烟灭。”清朝头号冷饮是酸梅汤,清初赵钧彤的“乱打残冰盏内盛,梅汤旋及渴时倾”,清中叶郝懿行的“铜椀声声街里唤,一瓯冰水和梅汤”,道光末年杨静亭的“炎伏更无虞暑热,夜敲铜盏卖梅汤”,说的都是酸梅汤。

扇子瓷枕竹夫人 半窗一枕五更风

古人消暑的器物中,已有3000多年历史的扇子功居第一。早在原始社会,古人在烈日炎炎的夏季已会随手取植物叶或禽羽,用来遮阳生风,名曰障日,这便是扇子的雏形。晋代崔豹的 《古今注·舆服》 有记:“五明扇,舜所作也。既受尧禅,广开视听,求贤人以自辅,故作五明扇焉。秦,汉公卿,士大夫,皆得用之。魏,晋非乘舆 (皇帝) 不得用。”虞舜作五明扇,以张开的姿态,表明兼听不同的意见,渴求贤才、海纳百川、包容万物的姿态,这是扇子最初的意义。到了魏晋之时,扇子成了皇帝专用的礼仪之具,又叫“仪仗扇”。此后,扇子渐渐从地位和权利的象征转变成为纳凉的器具、传情的礼品、随身的珍玩,成了风流儒雅的象征,逐渐演变成功用与审美兼具的独特文化意象。

班固的 《竹扇》 有云:“供时有度量,异好有团方。来风堪避暑,静夜致清凉”。所以古人又称扇子为“摇风”、“凉友”或“快哉风”。秦汉以后,扇子的形制主要有方、圆、六角等形,扇子的面料采用丝织的绢素,由于宫中用得多,故又称“宫扇”。隋唐之后,羽扇与纨扇大量出现,文人墨客视其为“怀袖雅物”,与扇子有关的诗词大量出现。杜牧的 《秋夕》 写道:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。开阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”。宋以后,折扇渐渐流行。北宋诗人朱载上有咏扇诗云:“宫纱蜂赶梅,宝扇鸾开翅。数折聚清风,一捻生秋意。摇摇云母轻,袅袅琼枝细。莫解玉连环,怕作飞花坠”。至明清时期,浙江、苏州、四川等地盛产折扇,题字作画亦兴于此。于是本来用于扇风去暑的扇子,渐渐有了器物之外的艺术价值和文化意义。文人墨客手执一扇,别出心裁,依据扇面形状绘制出千姿百态的图画,配以诗句美文,一开一收间,那扇子上展露的,便是气质,也是身份,更是文化品位的象征。

从文人书画扇这一主流,分出以黑纸扇、游鉴图扇和戏画扇为典型的工艺扇,以及女用的米扇。从扇本身出发,又有了扇袋、扇坠和扇盒等附属的工艺品。

早在唐代,中国绢扇就传入日本,并在日本宫廷内流行。16世纪初,中国折扇经由葡萄牙商人和传教士传入欧洲,影响了当地的社交风俗和宫廷礼仪。

和扇子流传至今不同,同样由竹子编制的纳凉用具竹夫人,已渐渐失传。《红楼梦》 第22回中,元宵节宝钗做诗谜:“有眼无珠腹内空,荷花出水喜相逢。梧桐叶落分离别,恩爱夫妻不到冬”,谜底便是竹夫人———用竹篾编成的圆柱形物,一种长约1米左右,中空,四周有竹编网眼,以通风散热,常置备于眠床之上;另一种是编青竹为竹筒,中空,上留多孔,搁臂憩膝,用以取凉。

竹夫人起于唐,盛于宋,东坡有诗云:“问道床头惟竹几,夫人应不解卿卿。”黄庭坚改竹夫人为“青奴”,留诗曰:“青奴元不解梳妆,合在禅斋梦蝶床。公自有人同枕箪,肌肤冰雪助清凉。”

与竹夫人一样,瓷枕也是已经退出日常生活的消暑睡具。中国是瓷器大国,瓷枕的历史可追溯到1400多年前的隋代。最初的瓷枕是陪葬用品。后来有人发现,酷暑日子里,瓷枕比石枕、竹枕更清凉,尤其是古人强调“身体发肤受之父母”,到暑热时,一窝长发枕在清凉的瓷枕上,颇有醒脑安神的妙处,所谓“半窗千里月,一枕五更风”。从那之后,旁人纷纷效仿,到唐代,瓷枕已大量生产成为生活中的寝具了,宋代更是登峰造极,产地遍及南北,造型非常丰富。

瓷枕的枕面长度一般不超过20厘米,内部中空,下端有孔穴可以透风,四周能透气,工匠们按照人体头、颈部的生理结构和发型设计制造,既要使整个身体呈现出自然的状态躺在瓷枕上,又要确保发型尤其是女性高耸的云鬓不乱。李清照的 《醉花阴》 中有“玉枕纱橱,半夜凉初透”,里面提到的“玉枕”,据考证就是有“饶玉”美称的景德镇影青瓷枕。

和扇子一样,瓷枕的风行,很快成为集造型、绘画、诗文于一身的时尚,不单有寝卧、号脉、辟邪、冥用等实际用途,还兼有观赏、把玩、陈设、收藏等审美价值。在能工巧匠手下,瓷枕种类繁多,造型优美,有几何形枕、兽型枕、建筑形枕、人物形枕等;制作工艺上发展出刻、划、剔、印、堆塑等多种技法,装饰纹样也多彩多姿,较为普遍应用的纹饰有动植物纹、人物纹、山水纹、文字纹等。现藏在北京故宫博物院的宋代定窑孩儿枕就是一价值连城的珍品。此枕为一卧式男童,他双臂环抱,伏卧在木榻上,头侧垫在左臂上,右手拿个绣球,双脚交叉跷起,一副天真顽皮的神态。胖胖的圆脸,双目炯炯有神,身着长袍,外穿坎肩,下着长裤。衣纹线条和衣着、木榻上的刻花装饰简洁流畅。加上定窑白润的色调和质感,给人以自然恬静、雅致高洁的艺术感召力。据说,乾隆皇帝就非常钟爱瓷枕,有一次得到了一件孩儿枕后,诗兴大发,题了一首诗:“瓷枕通灵气,全胜玳与珊。眠云浑不觉,梦蝶更应安。”

更有意思的是,瓷枕虽仅方寸之地,却是任谁都要每天看上几眼的寝具,于是便有了睡前读物的功能。将诗词歌赋装饰在瓷枕上,赋予瓷枕风雅趣味,是宋金时期中国北方民窑磁州窑的首创。人们在枕上绘画题字,或故事戏文,或诗词歌赋,或格言警句。比如“左难右难,枉把功名干。烟波名利不如闲,到头来无忧患。积玉堆金无边岸,限来时,悔后晚,病患过关,谁救得贪心汉。”1955年河北出土的一件陶枕,枕面题写一首 《如梦令》:“曾醉桃源西宴,花落水晶宫殿。一枕梦初惊,人世光阴如电。飞雁,飞雁,不见当年人面。”

明清以后,随着更为优异的制枕材料的出现,瓷枕也逐渐退出了日常生活,流传下来的瓷枕,也就成为把玩的古董,历史的见证。

|

|

|

编辑:杨岚

关键词:瓷枕 扇子 古人 避暑 避暑消夏

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅