首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

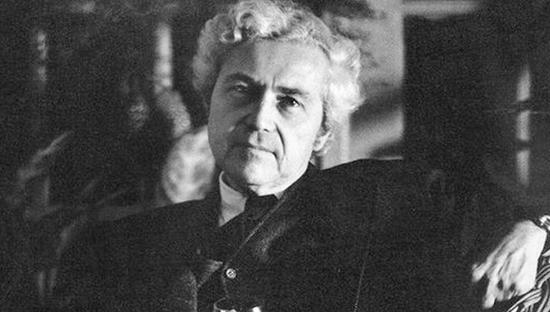

历史上最著名的图片编辑:约翰莫里斯去世

原标题:著名图片编辑约翰·莫里斯去世 他是20世纪报道摄影兴衰起伏的见证者

据《纽约时报》消息,美国历史上最知名的图片编辑约翰·戈弗雷·莫里斯(John Godfrey Morris)于当地时间7月29日在巴黎住所附近的医院去世,享年100岁。他的好友兼同事、美国开达新闻图片社(Contact Press Images)创始人罗伯特·普莱奇(Robert Pledge)确认了莫里斯的死讯。

在半个多世纪的职业生涯中,莫里斯极大地帮助了一系列摄影记者呈现关于战争的报道影像,在其中发挥了至关重要的作用。在西班牙内战期间,莫里斯还曾与摄影师朋友罗伯特·卡帕(Robert Capa)和大卫·西蒙(David Seymour)一同前往战场,亲身捕捉了许多震撼人心的瞬间。二战期间,莫里斯在伦敦编辑了罗伯特·卡帕极具历史性的照片《诺曼底抢滩登陆》(the D-Day invasion of Normandy,1944),亲手将照片冲印好之后,赶在《生活》(Life)杂志下一个印刷周期前,通过海运寄去了纽约。

他在《纽约时报》任职期间正值越南战争爆发,他选择将艾迪·亚当斯(Eddie Adams)拍摄的西贡警察用手枪对准越共嫌疑人的照片放在了1968年2月2日的头版位置,这张照片从此名垂摄影史,成为了表现战争之残酷的经典瞬间。另一张令人印象深刻的照片是从汽油炸弹袭击中跑出的裸体越南女孩,当时《纽约时报》有明文规定禁止发布裸体人像,莫里斯仍抵住压力,说服编辑将这张小女孩的照片放在了头版的底部。这两张越战照片全部荣获了普利策摄影奖,在当时的反战浪潮中被人们广泛使用。

莫里斯还先后在《生活》杂志、《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《美国国家地理》以及玛格南图片社任职,他事业的路径几乎囊括了大半个战后美国摄影报道界的重镇,可以说,莫里斯见证并参与成就了20世纪报道摄影的兴衰起伏。

从二战到越战:20世纪报道摄影的见证者

约翰·莫里斯于1916年12月7日出生在新泽西州,在芝加哥长大。20世纪30年代在芝加哥大学读书期间,他对新闻业产生了浓厚兴趣,先是尝试为校报工作,之后模仿《生活》杂志创办了名为《脉搏》(Pulse)的学生杂志。

1938年毕业后,莫里斯入职纽约《生活》杂志,从办事员一路做到了好莱坞驻地记者。二战期间,莫里斯远赴伦敦,担任图片编辑,负责《生活》杂志在欧洲的战争摄影报道。

摄影师卡帕那组诺曼底登陆的照片就是由莫里斯负责编辑的,二人合力创造出了不朽的神话。这组伟大的照片并非顺利见报,其中有一段惊心动魄的小插曲,底片险些全部毁于一旦。卡帕当时从诺曼底给伦敦办公室寄了四卷胶片,但因为暗房技术人员在照片烘干过程中不慎加热过度,毁掉了除现存11张底片外的所有照片。

2002年,美国国家公共电台(NPR)曾采访莫里斯,他回忆了当时的细节:“我当时说‘我不相信。’于是我和那个技术人员一起去看……前三个胶卷已经化成汤了,什么也看不到。但在剩下的第四个胶卷上,仍有11张底片可以看见图像。正是那些照片拯救了我们,那些照片代表了诺曼底登陆日。”

故事至此仍未结束。莫里斯后来似乎转而认为,暗室失误并不是真正原因。2016年12月,他在跟《纽约时报》资深摄影师、视觉版块创始人詹姆斯·埃斯特林(James Estrin)的交谈中谈到,当时的奥马哈海滩一片战火硝烟,卡帕先生由于太过慌乱,所以只完成了11张照片。

罗伯特·卡帕《诺曼底抢滩登陆》(the D-Day invasion of Normandy,1944) 图片来源:Magnum Photo

二战之后,莫里斯离开了伦敦办公室,在巴黎办公室稍作停留,便回到纽约担任了《女性之家》(Ladies‘ Home Journal)杂志的图片编辑,并在1948年说服杂志编辑刊登了卡帕和知名作家约翰·史坦贝克(John Steinbeck)一同前往俄国旅行时拍摄的照片。

这一举动也成了推动莫里斯离开《女性之家》的契机,1953年,他加入了卡帕、布列松、大卫·西蒙和乔治·罗杰共同创立的玛格南图片社,成为了玛格南历史上第一位执行编辑。莫里斯的主要工作是将摄影师的照片出售给报刊杂志、经营位于纽约和巴黎的办公室、管理摄影师和器材。尽管他加入的第一年就与卡帕在玛格南未来发展方向上产生了争执,但他依然肩负重任,一干就是9年。

1964年,莫里斯加入《华盛顿邮报》担任总编助理,除了日常事务外,还负责选择首页的彩色照片,但在第一年就因与总编发生冲突而离开。随后他回到纽约入职《纽约时报》,并在越战战事最激烈的阶段(1967—1973)担任图片编辑,一批摄影史上的经典战争纪实作品便是在那时经由莫里斯之手问世的。

搞到那照片:“如今的报道摄影正在新的挑战中重生”

图片编辑的工作,简而言之是把选择出来的图片最有效地组织在一起。这一角色看似容易,却肩负着塑造符合标准的报道摄影,以及在标准的施行中不断帮助摄影师实现创新的责任。呈现在读者眼前的,往往是诸如卡帕等摄影记者捕捉到的决定性瞬间,而这背后苦心经营、细心挑选和决意裁剪的图片编辑,常常默默无闻、不为人知。

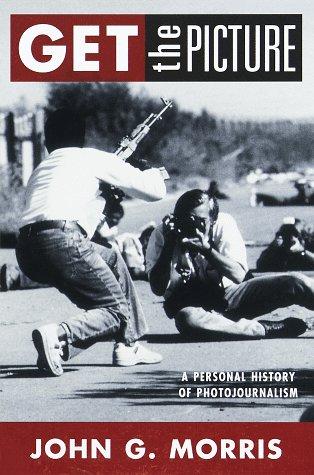

莫里斯曾写过一本自传《搞到那照片:一部摄影报道的个人史》(Get the Picture:A Personal History of Photojournalism),在书中他谈到:“我的一生都被政治活动和报道摄影撕扯着,因为我一直专注于通过图片讲故事。”他强调照片和政治从来都关系紧密:“知觉激发行动,而照片不断刺激知觉,报道摄影由此在战争中发挥着最显著的作用。”

在传记中,莫里斯还回顾了从西班牙内战到9·11事件之间长达五十余年的报道摄影从业生涯。莫里斯见证并参与了报道摄影的兴起和繁荣,也见证了人类现当代历史上的一次次战火硝烟。终其一生,莫里斯都是一位和平主义者,他认为自己强烈的反战信念与他在战争地区进行报道摄影的工作并不矛盾。他的朋友兼同事罗伯特·普莱奇在一次电话采访中说:“莫里斯相信,摄影可以影响事件进程,图像中的惊恐、毁灭和对于身心的伤害会使得公众对于战争愈发反感。”

面对朝鲜战争,莫里斯也持强烈反对的态度。在战争爆发伊始,他便写就了一篇檄文《死亡的气味》(The Smell of Death)予以抨击:“冷战是没有气味的,但是当你足够靠近热战时是可以闻得到的。欧洲和亚洲熟悉这种味道。他们闻过尸体腐烂的腥臭,闻过不知从哪里升起的恶臭,闻过刚炸毁房屋冒出的呛烟。”

2001年9·11事件爆发后,诸如“报道摄影的黄金时代已经结束”这样的说法开始流行。然而,莫里斯认为:“如果是这样的话,那么如今的报道摄影正在新形势的挑战中重生。”优秀的报道摄影工作者们前赴后继,冲进世贸中心和五角大楼,为世界留下了最震撼、最珍贵的影像资料,并将其传播到了世界的各个角落。

报道摄影的“重生”面临着重重挑战,如今的图片生产和传播方式都发生了巨大改变,在“人人都是记者”、有手机便能拍照的今天,报道摄影记者的地位岌岌可危。而老年莫里斯并非怀旧主义者,他认为科技为摄影带来了很多正面的改变,比如摄影主题的丰富与即时发送的便利,远非从前可及。与此同时,他也注意到了电子化传播大潮之下纸质媒体传播方式的式微与淘汰,这一趋势对图像阅读和创作都产生了极大影响。莫里斯曾谈到:“如今缺少能给予长线项目的出版物。尽管现在照片数量很多,但能够将它们梳理通顺、讲出故事的好编辑并不够多。”

约翰·莫里斯代表了20世纪摄影报道的兴起与辉煌,通过对图像的把握和运用见证了影响现当代世界的重要战争,他对战争和影像世界的人文关照将永存世间,不断鼓舞后来者重新思考和平的意义。他的自传《搞到那照片》的中文版将由民族摄影出版社于今年年内出版。

编辑:杨岚

关键词:约翰莫里斯去世 最著名的图片编辑 最著名图片编辑

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅