首页>书画·现场>讯息讯息

中国当代艺术市场的窄门中 谁还能更进一步

经典与过时,一个代表着美术史的崇高地位,一个则是被历史所“抛弃”的明日黄花,对于形成市场仅有十余年便几经起伏的中国当代艺术而言,其处境往往是随着大环境的景气程度而摇摆于两个极端之间。自中国当代艺术市场进入调整期以来,2008年前后的所谓“当代艺术”被重新定义,其间流行过的板块如“卡通”、“政治波普”、“写实”、“新水墨”、“抽象”等大行情都已不在,市场格局依旧在不断洗牌。价值观的混乱使现有的当代艺术市场几乎处于失焦的状态。

而作为这个新兴市场中最主要的构成力量,同时也是变数最大的顽童,在世当代艺术家们的市场表现显得难以琢磨:因涉嫌投机炒作、不连贯性以及意义的缺失而等不稳定因素,仿佛谁都无法预测接下来还会发生什么。尤其近几年,当代艺术板块逐渐成为欧美艺术品市场交易的龙头,而中国当代艺术家们却深陷于市场调整的泥潭,持续量价齐跌的表现消磨了许多投入者的信心和耐性。这也使诸如“只有逝世的艺术家才是优秀艺术家”等某些带有神秘色彩的针对在世艺术家的古老诅咒再度流行起来。但只凭一两季拍卖会的波段行情早早做出结论还有失轻率,目光也稍显短浅。因此我们试通过近十二年来的在世艺术家市场走势,以及拍卖排行TOP10的变化来进行对比分析。究竟哪些行为导致了今天在世当代艺术家市场的尴尬局面?其中的症结又出现在哪?

“过山车”行情和越来越小的蛋糕

如果以戏谑的角度来看,过去12年里,在世当代艺术家(为避免不必要的麻烦,本文中所有“在世当代艺术家”统计数据范围均为2017年仍在世者)的成交额走势很像一组连续的过山车轨道,波峰和波谷相连,且中间没有过多“乏味”的稳定期。在胆大的玩家眼中这应该是充满刺激的不二之选,但是对于当代艺术市场的参与者而言,这种刺激恐怕没那么令人欣慰。

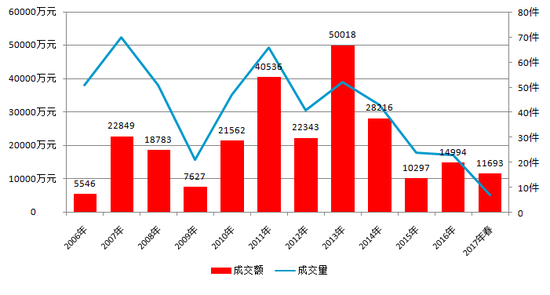

图表1-2006-2017年春中国在世当代艺术家成交额及成交量走势图

样本拍卖行:苏富比(微博)(微博)(北京、香港) 佳士得(上海、香港) 、北京保利、中国嘉德(北京、香港)、 北京匡时、保利香港、西泠拍卖、翰海拍卖、诚轩、华艺国际

如图表1所示,在世当代艺术家市场自2006年至2016年共经历了3轮快速增长和下跌的周期。其中2006至2009年为中国当代艺术市场从无到有的第一周期:历经了1993年威尼斯双年展之后十余年的市场酝酿,中国当代艺术在2005年后迎来市场全面爆发,以2006年张晓刚(微博)(微博)的《血缘:同志第一百二十号》在纽约苏富比以97.72万美元成交为标志性事件。这一成交不仅刷新了张晓刚个人及中国当代艺术的拍卖纪录,也吸引了大量国内外资本涌入中国当代艺术市场,从而缔造了2007至2008上半年中,以’85新潮和后89重要艺术家为圆心,及其周边范围的诸多艺术家们作品价格快速拉升。2008下半年爆发的全球金融危机对过剩流动性资金的制约结束了这一轮当代艺术市场的冒进成长。

张晓刚《血缘:同志第一百二十号》190x150cm 布面油画 1998年

2006年纽约苏富比春拍中以97.92万美元(人民币790.2万元)成交,是中国当代艺术品拍卖的第一件突破性高价。

2010年,受益于中国激进的货币政策,在世当代艺术家市场迅速反弹。2011年,尤伦斯男爵夫妇在香港苏富比和北京保利共举办了3场“尤伦斯重要当代艺术收藏”专场,共计释出作品332件,斩获近5.8亿元,直接推高了当年的成交总额,但这种小概率事件并不能支撑市场的长期成长。2012年后当代艺术市场整体回落,构成在世艺术家市场的第二周期,相对前一周期,这一时段内热点艺术家名单经过了一轮淘换,中高端作品较受青睐。

张晓刚《生生息息之爱》

2011香港苏富比“尤伦斯重要当代中国艺术收藏:破晓—当代中国艺术的追本溯源”晚间拍卖会,张晓刚《生生息息之爱》以7906万港元成交,创造了当时中国当代艺术的最高拍卖价格。

而从2012年开始的国内私人美术馆建设浪潮,以及保利、嘉德进入香港市场,苏富比和佳士得分别进入北京和上海市场则为2013和2014年在世艺术家市场的蓬勃埋下伏笔。更多的需求遇上更多的供应,造就了第三周期的中兴格局,但受困于2015年后全球政治、经济形势不确定因素的增加而导致艺术品市场的低迷,中国在世艺术家市场在2015年后以深度调整的局面步入第三周期的尾声。

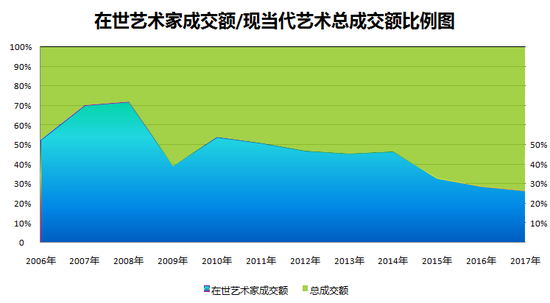

图表2-在世当代艺术家成交总额与现当代艺术板块成交总额占比图

而在周期性的涨跌起伏之外,图表2所示数据的滑落则彰显了在世艺术家市场于2015年以后所遭遇的更为艰难的局面。从2007至2008年巅峰期70%以上的占比,再到2010至2014年间相对稳定的50%左右,及至2015年至2017年春,在世艺术家在中国现当代艺术市场中的成交比例已经逐渐滑落至30%以下。

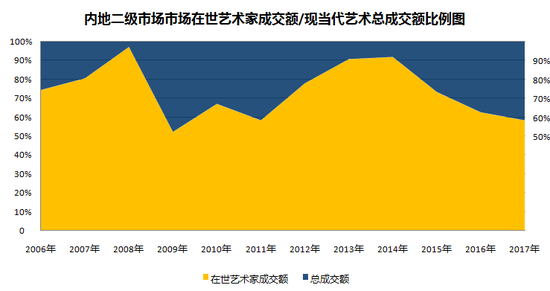

图表3-内地二级市场中,在世当代艺术家成交总额与现当代艺术板块成交总额占比图

样本拍卖行:北京保利、中国嘉德北京、 北京匡时、西泠拍卖、翰海拍卖、诚轩、华艺国际、北京苏富比、上海佳士得

成交占比的减少,一方面由于以往被拉升过高的价格体系遭到调整,另一方面也体现了市场需求的减弱以及市场热点的转移。以内地市场为例,虽然现当代艺术板块虽然主要依赖本土的现当代艺术收藏和创作,但近几年中国二十世纪现代艺术板块中多位蓝筹艺术明星市场的逐渐走强,吴冠中、赵无极、常玉、朱德群、吴大羽等堪称市场“票房”保障的艺术家,成为抢占成交份额的最强势力。而香港作为亚洲艺术市场的交易中心,作品构成更加多样化,从以前的“东亚化”到近几年的“泛亚化”,再到本季苏富比和佳士得引入中高端西方战后及当代艺术到香港夜场拍卖,表现出更为成熟的务实和弹性。

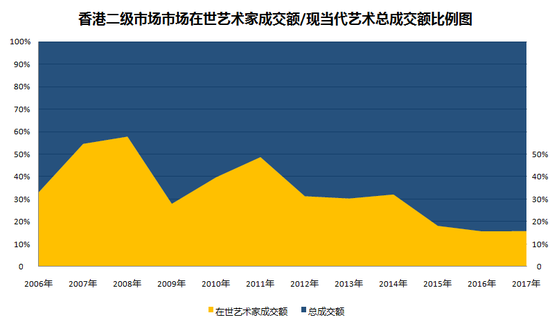

图表4-香港二级市场中,在世当代艺术家成交总额与现当代艺术板块成交总额占比图

样本拍卖行:香港苏富比、香港佳士得、保利香港、中国嘉德(香港)

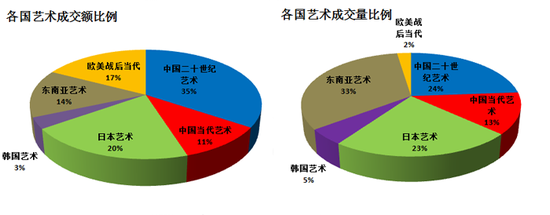

图表5-2017年香港苏富比和香港佳士得春拍中各国艺术品成交额和成交量比例图

在世当代艺术家在拍场中的能见度及高光表现都乏善可陈,加之近年来欧美画廊大举进驻中国及香港市场,国内买家也愈加频繁地在国际艺博会、拍场和私人洽购大方出手。尽管不时仍有博物馆藏家在拍场中以高价购藏在世当代艺术家作品的新闻传出,但在大环境的消彼长之下,不难体会出在世当代艺术家市场如今的处境。

高端市场,谁领风骚?

但在整体趋势之外,艺术品非标准商品市场的特性也不容忽视,市场终究是由不同的艺术家个体及许多不同创作背景的单一作品构成。艺术市场起起伏伏,能吸引目光的永远是受人追捧的明星艺术家,但被大环境景气影响或操作不慎而中箭落马者,不计其数。艺术市场变化多端,非买家或卖家单方所能控制,今日市场上的明日之星,可能因为某个操作环节的疏失而转眼成为明日黄花。

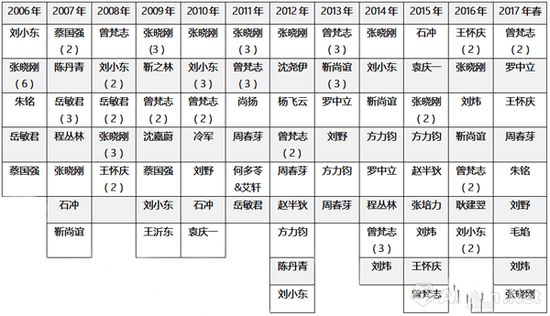

图表6-2006-2017年春,各年度在世当代艺术家作品单件成交TOP10,括号中为重复上榜件数

如图表6所示,在2006-2017年春的在世当代艺术家最高单价TOP10中,共有30位艺术家进入榜单。很显然,收藏家们总是急着争夺着同样的作品,尤其是高端市场的跟风性特别强。

1995年作《血缘:大家庭3号》在2014年香港苏富比春拍中以9420万港元成交,为张晓刚最高拍卖纪录。

以榜单为例,其中张晓刚11次进入年度榜单,占据23个席位;曾梵志10次进榜,占据21席;刘小东7次进榜,占据11席。3位艺术家就占据了榜单中45.8%的席位,这些明星艺术家的持续性的增长促使收藏家不仅出手大方而且趋之若鹜。榜单中出现和消失的名字也暗示了在不同的市场周期中,最受欢迎艺术家名单的演变。

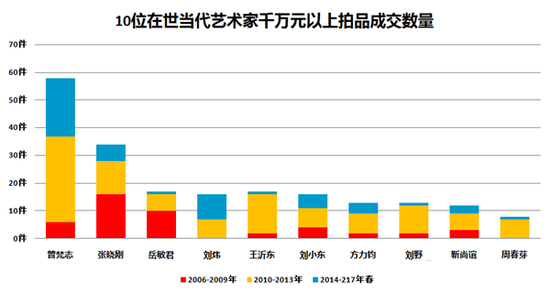

图表7-千万元以上拍品成交量最多的10位在世中国当代艺术家对比图

除了顶端价格的卡位,艺术家高价作品的整体规模,同样体现了其市场需求度及影响力。如图表7所示,在世当代艺术家千万元级别拍品最多的十位艺术家中,张晓刚和岳敏君是2006至2009年市场第一周期中最受追捧的艺术家;2010至2013年第二周期产生的千万级拍品最多,占比达47%。曾梵志在此期间一骑绝尘,31件拍品超千万元成交;此外大获成功的还有王沂东、刘野、刘小东、刘炜、方力钧、周春芽等艺术家,奠定了今天市场的基本格局。

而在市场步入深度调整的第三周期,凭借着国际画廊运作和丰富的藏家人脉,曾梵志依旧保持了较高的价格体系,千万级作品依然保持在21件,同时成为中国当代艺术中身价最高的在世艺术家。此外,能在大环境下行过程中逆势上扬的仅有刘炜一人。

图表-8 中国在世当代艺术2017年春拍成交价格TOP10

在2017年春拍当中,在世艺术家作品成交过千万的合计8件,其中除曾梵志有2件作品过千万之外,其余6位艺术家均只有一件作品过千万。曾梵志、周春芽、王怀庆、周春芽、刘炜、毛焰、张晓刚等热门艺术家名单相较于往年变化不大,只是上拍量和精品出现频率上有所降温。

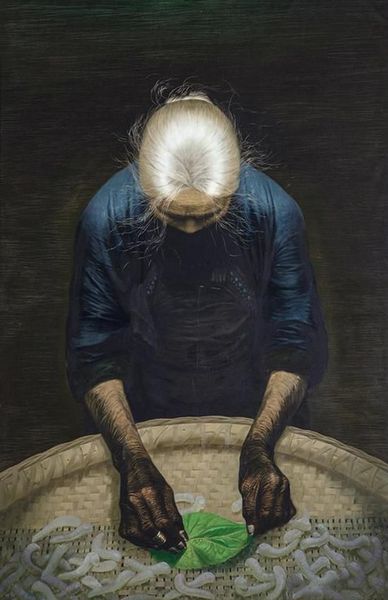

罗中立1982年创作的第二幅《春蚕》是本季北京拍卖中的话题之作,作品来自海外藏家,最终在中国嘉德以4945万元被泰康系竞得,刷新了罗中立的最高拍卖纪录。

而在2008年—2011年间被推高的价格体系,也成为当下阻挡新藏家进入这一领域收藏的障碍,高价品成为几位寡头藏家的角力,如果作品不够进入大藏家的视野,便很难在冷淡的市场中取得理想的成交价。

在这个被称为中国现当代艺术拍卖的重新建立时期,伴随着一轮轮艺术家的调整,以往被人所诟病的资本炒作依然存在,但是亦不可否认“品质为王”的年代已经拉开了序幕。同时藏家的逐渐成熟,尤其以建立美术馆为目的的藏家群已经形成,加之颇有个性的新藏家进场,“粗放型”的炒作已经不为市场和藏家所接受。

“无冕之皇”曾梵志和艺术家的转型

曾梵志作为横跨三个市场周期的代表人物,同时也是千万元级别作品最多的在世艺术家在中国当代艺术市场中具有举足轻重的地位,不仅其个人成交额占在世艺术家市场成交总额的12.5%,其作品在目前市场中的影响力同样首屈一指。

曾梵志在事业到达巅峰并成为中国当代艺术身价最高的艺术家之前,直到2000年只有西方收藏家收藏他的作品,且作品价格仍处于相对低价的阶段。2005年,伴随着台湾、香港和新加坡收藏家的加入,他的市场开始有起色,并在香港汉雅轩展出。

2016年曾梵志最大规模回顾展“散步”于UCCA举行,图为展览现场。

自2005年11月起,中国市场价格飙升,作品成交额可以比预估价格高出十倍之多。2007年,中国收藏家对曾梵志的作品趋之若鹜,导致其市值突飞猛进。同年五月,他在香港首次突破了千万,成交价是最低估价的12倍。

图表9-曾梵志2006-2017年春成交额及成交量走势图

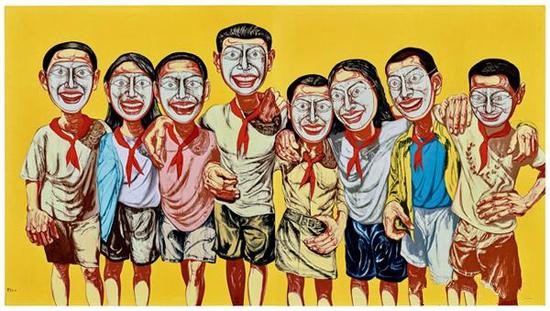

2008年,曾梵志再次巩固其市场地位:香港佳士得在第一场亚洲当代艺术专拍中实现了一次非凡的竞拍。其作品《面具系列1996 N°6》以7536.75万港元成交,比最高估价高出三倍。而在2017年春拍中,这件作品再度上拍,并以10502万港元再度成交。2013年香港苏富比40周年秋拍中,尤伦斯夫妇的收藏《最后的晚餐》以1.8044亿港元成交,使曾梵志成为首位单件作品成交额过亿的中国当代艺术家。而在一个月的佳士得秋拍中,曾梵志《协和医院系列之三》再度过亿。

曾梵志1996年的作品《面具系列1996 No.6》在保利香港2017春拍中以10502万港元(9357.2万元)售出,而曾梵志也是2017年春拍唯一一位总成交额过亿的在世当代艺术家。

曾梵志的的拍卖成交额也曾随着金融危机的到来而萎缩,但曾梵志凭借着一些世界最大的艺术运营商和收藏家的支持,以及在市场上密集的曝光度,很快就恢复了元气。他先后于2008年在萨奇画廊(Saatchi),2009年在纽约阿奎维拉画廊(Acquavella),2011年在威尼斯的弗朗索瓦·皮诺特画廊(Francois Pinault),2012年在伦敦高古轩,2013年在巴黎现代艺术博物馆(Musée d’Art Moderne à Paris),2014年在巴黎卢浮宫,2016年在UCCA均有亮相。

2013年香港苏富比40周年春拍中,尤伦斯旧藏的曾梵志《最后的晚餐》以1.8044亿港元成交,刷新了其个人和中国在世当代艺术家最高拍卖纪录。

与很多中国在世艺术家不同的是,他的人气光环没有褪色。如今,曾梵志的市价已经相当稳定,而且他所结交的全球最有威信的收藏家们似乎也并没有受到他风格变化的困扰,继续投资着《面具》系列和《医院》系列以外强烈笔触的乱笔风景画系列。

图表10-曾梵志二级市场最高成交TOP10

但并非每位艺术家的转型都能如此顺利,甚至可以说,对一位已经功成名就的在世艺术家而言,最困难的就是转型。如何跳脱辛苦创建的作品风格,转型让艺术创作更上一层楼,是许多艺术家难以承受的重。这一障碍在许多于第一周期成名的在世艺术家的创作中都有明显体现。

转型必须回头检视、延伸钻研自己一脉的创作母题,非仅形式或主题上的转换。创作理念迷失与转型失利,都会大大影响市场对于作品的信心。尽管合作画廊布局精密,但是作品的成熟度与美学价值无法支撑市场价格,藏家或许会因人情和对艺术家的支持而购买,但是这样的人情牌却难以带动新作的市场需求度,甚至连带影响旧作的价格。而如何使自己的创作之路越走越宽,也是当下许多有志于进入美术史行列或是拓宽市场之路的在世艺术家们思虑最多的问题。

结语:在世艺术家的市场起伏,说穿了不出作品数/质量、定价、一、二级市场推销手法这几个环节,但是尽管道理简单,却无法找到一个通用的成功艺术家制造公式,原因就在人心。艺术市场内有许多难以言喻的潜规则,有趣的是,游走于规则边缘者往往不是赚大钱,就是玩过火掉入纸醉金迷的世界,从此一蹶不振。明星艺术家的背后,是金钱、人脉与操盘心机堆积出来的大道,但是这条看似康庄大道也可能因为某个微小的操作环节出错,迅速瓦解。市场做大做小,操作心态很重要,除非银弹充足,能在市场里当起巨鳄,优游其中进退自如,不然一味贪图眼前利益,起高楼的同时,也谕示楼塌的来临。

编辑:杨岚

关键词:市场 艺术家 艺术 中国 作品

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅