首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

水下雕塑家用艺术反哺海洋

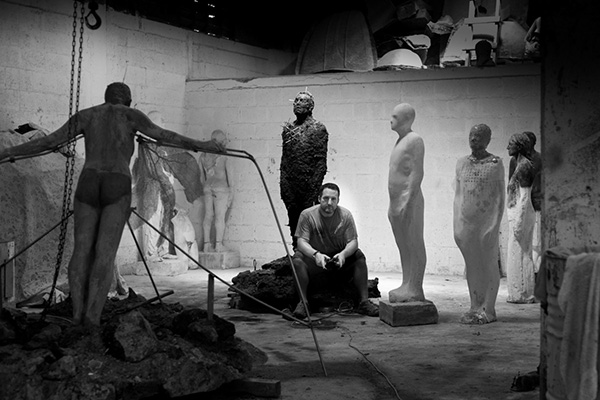

在印度尼西亚吉利三岛之一的美诺岛(Gili Meno)浅海区亮相的“巢”(Nest),是来自英国的水下雕塑家杰森·德卡莱斯·泰勒(Jason DeCaire Taylor)不久前完成的新作。48件真人大小的水泥雕塑,每一件都拥有独特的面部表情和身体语言,或站立或横卧在海床上,构成一个环形的中空空间,象征生命的巡回。就像艺术家此前在墨西哥、巴拿马、英国、西班牙各地创作的主题迥异的水下雕塑群一样,这件作品亦被赋予了海洋保育的使命——在不到一年的时间里,它将逐渐褪去人为的斧凿痕迹,被来自海洋的生命力淘洗、覆盖,直至长成一座真正的珊瑚礁丛,完全融于自然之中。

先创造后毁灭,继而在毁灭中重生,是杰森·德卡莱斯·泰勒特有的叙事逻辑。

2006年,三十岁的泰勒已经在西印度群岛的格林纳达岛(Grenada Island)当了5年潜水教练,这一年,他因为投资失败陷入财务困境,相处多年女友不留情面甩手离去,于是他被迫重新审视人生,拾起了大学时代的专业和梦想:雕塑创作。

凭着一股向死而生的劲头,泰勒卖掉伦敦的房产,在格林纳达首府圣乔治城北部的莫埃利涅海湾,建立了自己的第一个水下雕塑公园“变迁”(Viccisitudes)——由75座真人大小的雕塑组成,分布在800平方米的海底,出于环保的考虑,他使用一种与海洋生物科学家共同研发的高密度中性海洋水泥制作塑像,目的是用来模拟有利于珊瑚繁衍的自然岩层,同时不伤害海洋生态环境。

出于意料的是,在第一件雕塑被放入海底的几天内,泰勒就感受到了大自然施加的魔法,年轻的藻类开始形成,然后鱼吃掉藻类,新的生态系统粗具雏形……一个月后,更明显的变化反映于雕塑表面,近距离观看时,他见到了珊瑚虫、蠕虫、软体动物、海绵形成的大理石斑纹;而在雕塑四周,更多的藻类和水生植物以异乎寻常的速度生长着,很快就吸引了上千条鱼、寄居蟹、海星和海胆在此觅食……又是几个月后,软珊瑚和硬珊瑚也来了,雕塑形体变得不复清晰可辨。

最让艺术家感到开心的,是雕塑公园对于当地旅游观光业可持续发展的促进作用。作为格林纳达海洋公园的一部分,雕塑公园分流了一部分奔着天然珊瑚礁而去的潜水者,帮助受损最为严重的沿海珊瑚礁喘息、生息复原;同时,公园针对游客收取少量入场费,作为资金补助反馈给海上巡逻队和海洋公园的管理人员。以这个项目为出发点,泰勒明为自己制定了一个相对清晰的发展方向(以长久、稳定的创作为前提)——区别于绝大多数艺术家与画廊、展览、艺术市场、收藏家利益捆绑的商业运作模式,他选择与旅游开发机构、海洋保护机构或地方政府进行合作,一边周游世界,一边创作,不断把新的人造珊瑚基石沉入海底。

泰勒承认,虽说顶着艺术家的名头,自己却是一个不折不扣的艺术界局外人。

“在坎伯威尔艺术学院读书期间,我一直对水下的艺术项目抱有浓厚兴趣,当时的我深受地景艺术(Land Art)和大地艺术(Earthworks)流派影响,认为海洋代表着更为广阔的舞台,给予我们进一步探索艺术的边界的可能性。但在读书期间,我做的大多数项目都与城市景观有关,在创作大型装置艺术作品的过程中所消耗的资源以及在材料上的浪费,让我深感不安。因此,当我兜兜转转终于找到与环境和睦共处的创作形式的时候,我才算真正适应了艺术家这个身份,它让我不再愧疚。”

从2006年的“变迁”开始,泰勒几乎每隔一两年都有新作品问世,其中,位于墨西哥坎昆海洋公园的水下雕塑博物馆(Museo Subacuático de Arte)和位于加那利群岛兰萨罗特火山岛近海的大西洋博物馆(Museo Atlantico)两个超大规模的雕塑群,更是为艺术家带来了国际声誉和一座佩尔加米诺奖杯(由菲利普·库斯托海洋博物馆颁发)。

尽管告别了最初投身艺术时兜里只剩两个钢镚的窘迫,但苦难和挑战,依然像空气和呼吸一样,充斥在艺术家的生活中。每一次水下作业的过程都不容有失,泰勒必须根据作品的重量小心计算出锚定及运输的方式,他的安装规模时常高达数十吨,而大西洋博物馆作为其迄今为止最具野心的雕塑群,安装规模达更是史无前例的达到100吨,涉及到的物件包括200多件真人尺寸水泥雕塑、一个水下植物雕塑花园,还有一个3000米长的墙壁和大门。

格林纳达岛处女作的施工过程,让泰勒心有余悸,那时候他还租不起起重机,只能用氢气球捆绑雕塑放在船尾,不成想一个巨浪打来,船就要沉了。更糟糕的是,他的手机坏了,无法呼救,只能割断绳索、放弃雕塑,才得以划船回岸。回过头来再看这组作品,我们可以找到很多形迹可疑、像尸体一样匍匐在地上的人像,据泰勒称,他颇花了一段时间才找到相对靠谱的作业方式,让雕塑终于可以打直站立在预设的位置上。

坎昆水下博物馆的施工过程中也有一个难忘的插曲:捆绑雕塑的绳索突然断裂,水泥人像从他的头顶上方跌落,只差一英寸就要了他的命。在兰萨罗特岛,锚定出现偏差,他一次又一次的用原始方式进行水下作业,用浮力袋拴着雕塑拖到现场。他还记得,当时最重的一件雕塑刚好是10吨。

从艺术的角度来讲,泰勒还同时需要考虑海底地形、水温、能见度、光照方位及已知海洋生物等等因素,以及观察角度加诸作品美感的影响。“有时我会先把作品放在开放的空间里,然后爬到附近建筑物的顶端俯视它们,这可能就是潜水者进入数十米的水下看到的景象。”他解释说。

2015年,泰勒有一组题名为“涨潮”(On The Rising Tide)的作品,在伦敦泰晤士河中央展出。与以往低于海平面数米至数十米的水下雕塑不同的是,这一组作品只有部分没入水中。四件身骑骏马的男性人像雕塑暗含天启四骑士的宗教寓意,被固定在长达7米长的潮汐流中,一日之内,潮水上升下降数次,配合后方伦敦议会大厦和大本钟的背景,让观者不禁产生了现世、古代、末日文明重叠交错的观感。

同样让人印象深刻的作品还包括2016年的“兰佩杜萨岛的木筏” (The Raft of Lampedusa),这是一组以泰奥多尔·籍里柯的画作《梅杜莎之筏》为灵感,以海难为主题的作品——10多位孤立无援的水手和乘客在失事的船只上等待死亡的绝望,永远留在了兰萨罗特岛14米深的浅海。

囿于特殊空间及特殊的观看角度,泰勒的作品时常会传递出一种令人不安的生命与死亡之间的神秘交流。借着水泥塑形出来的人物,仿佛就是庞贝古城中的人体化石,甚至表现得更为超凡脱俗,让身穿潜水衣的我们感受到现在与未来混合,生与死混合的隐形边界,就存在于寂静无声的水下世界。

在艺术家的心目中,这些雕塑群所在的空间从来不是墓地或废墟,“尽管在这里,人们会感受到一种宛如身处大教堂内部的平和的力量”,但他更愿意用“变形”来形容这些拥有暂时的艺术性的作品,“它们必须死在水里,才能再次成为自然的一部分,并延伸至永恒。”

除了上个月亮相美诺岛的“巢”,在2017年,泰勒还将会陆续带来更多的水下雕塑作品,其中也包括位于大堡礁的澳大利亚水下艺术博物馆(Australian Museum of Underwater Art)。不得不承认的是,就像起初狂热的设想一样,他已经在不知不觉间改变了世界不同地方的海洋风景,也改变了我们习以为常的感知世界的方式。

编辑:杨岚

关键词:水下雕塑家 雕塑家 艺术反哺海洋

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅