首页>要闻 要闻

“时空涟漪”又有新发现:人类首次“看到”引力波

中新网10月17日电 这几天,全球数十家著名天文机构宣称将发布“重大消息”,吊足了全世界的胃口。北京时间16日晚10点,这一谜底终于揭晓——多家机构宣布共同探测到由双中子星并合产生的引力波及其伴随的电磁信号。这个“大新闻”说了啥?双子星合并引力波到底是什么?为何说它是人类首次“看到”的引力波呢?

【人类首次“看到”引力波】

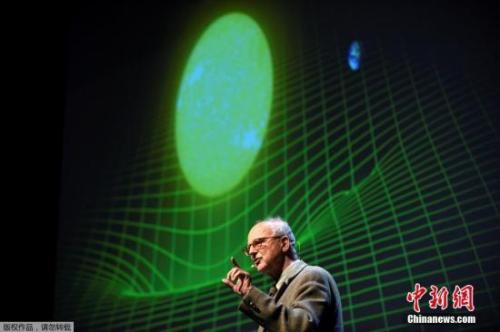

北京时间16日晚10点,科学家宣布于今年8月首次直接探测到了由双中子星并合产生的“时空涟漪”——引力波及其伴随的电磁信号。

2017年8月17日,LIGO(激光干涉引力波天文台)和VIRGO(欧洲“室女座”引力波探测器)共同探测到的引力波事件GW 170817,是人类首次直接探测到由两颗中子星并合产生的引力波事件。

随后的几秒之内,美国宇航局Fermi伽玛射线卫星和欧洲INTEGRAL卫星都探测到了一个极弱的短时标伽玛暴GRB 170817A。全球有几十台天文设备对GW 170817开展了后随观测,确定这次的引力波事件发生在距离地球1.3亿光年之外的编号为NGC 4993的星系中。

2015年9月14日,LIGO的两个探测器首次捕捉到由双黑洞系统合并产生的引力波信号。至今年8月,人类共探测到4次双黑洞引力波。

与之前“双黑洞合并”产生的引力波仅持续一秒甚至更短时间不同,“双中子星并合”引力波的持续时间能达到数秒、数分钟甚至数小时。这也将给予科学家更多的时间来对引力波进行细致的观察。

另外,由于离地球较近的双中子星更容易找到,因此其合并产生的强烈电磁辐射与光学反应与双黑洞合并完全不同。届时人类不仅可以通过传统天文望远镜看到双中子星,还能将其准确定位。而且,科学家们能首次在可见光下直接观测到引力波,意味着引力波探测将迎来新时代。

【引力波科学家今年斩获诺奖】

作为引力波探测的“排头兵”,美国“激光干涉引力波天文台”(LIGO)和欧洲“处女座”(Virgo)引力波探测器功不可没。

为“捕获”引力波,美国国家自然科学基金会于上世纪90年代在路易斯安娜州利文斯顿和华盛顿州汉福德各建造了一个激光干涉引力波天文台(LIGO)。每个天文台都有两个长达4公里的测量臂,呈L型排列。来自加州理工学院、麻省理工学院等90多所高校的1000多名科学家参与LIGO的日常探测和研究。

Virgo则主要是由法国国家科学研究中心(CNRS)、意大利国家核物理研究所(INFN)和荷兰、波兰、匈牙利等 5 个欧洲国家合作组织所组成,名称来自约包含 1500 个星系、距离地球约 5000 万光年的处女座星系团。

LIGO探测器于2015年9月、12月和今年1月先后3次单独探测到引力波;今年8月,LIGO和Virgo探测器又共同探测到一次引力波信号。这四次探测到的引力波均由双黑洞合并产生。

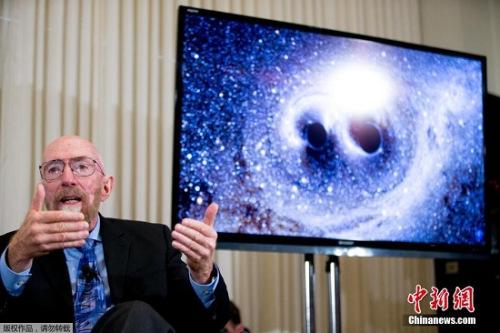

今年10月3日,3名为引力波发现做出重要贡献的美国科学家雷纳•魏斯、巴里•巴里什和基普•索恩,还因“对于LIGO探测器和引力波探测的重大贡献”,获得2017年诺贝尔物理学奖。

【人类探测未知世界的又一步】

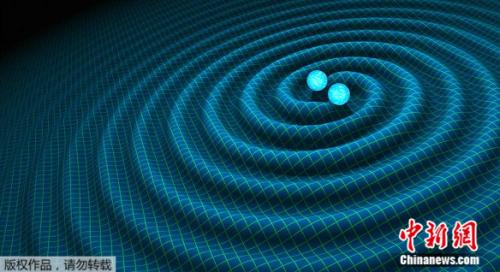

人们时刻都能感知到引力,牛顿在树下看苹果落地,大海有潮涨潮落……那么,引力波到底是什么?简单说来,引力波就是黑洞等巨大天体在碰撞时产生的一种特殊的“时空涟漪”,是时空扭曲带来的现象,就像石头被扔进水中所产生的波纹。

如果假设时空为一张蹦床,上面放着一枚静止的网球。若一个人坐上蹦床,蹦床就会向下凹陷,小网球也会滚向凹陷处。且离得越近,滚得越快,这个人体重越大,网球越容易滚向凹陷处。如果用高速摄影机观测、并回放慢镜头,会发现这一扩散过程是以波动的形式进行的。

而这一波动形式,就相当于宇宙天体碰撞产生的引力波。在时空中,引起改变的物体质量越大,时空弯曲程度就越明显,产生的“引力”也更大。

毫无疑问,引力波的探测对宇宙起源等诸多秘密的探索,是一个“令人激动的里程碑”,使人类在探测未知世界的路上又更近了一步。这些发现意味着令人振奋的天文学新时代的到来,人类开启了一扇观测宇宙的全新窗——引力波天文学。

编辑:曾珂

关键词:时空涟漪 引力波

多彩迎新春

多彩迎新春 埃及展出从英国追回失窃浮雕文物

埃及展出从英国追回失窃浮雕文物 世行行长金墉将提前卸任

世行行长金墉将提前卸任 脱欧与时间

脱欧与时间 马来西亚最高元首穆罕默德五世辞职

马来西亚最高元首穆罕默德五世辞职 白宫与民主党磋商未果 美政府“停摆”继续

白宫与民主党磋商未果 美政府“停摆”继续 2019个雪人亮相冰城

2019个雪人亮相冰城 合肥:红红火火庆元旦

合肥:红红火火庆元旦

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅