首页>书画·现场>书画学院书画学院

古人如何理解和运用“光影”

原标题:宋山水中光感的追寻与开端——山水中的光影与表征

美术史上绝大部分学者认为中国古代书画中是不存在光影的运用的,只有西方绘画会运用这种绘画技巧。可事实并非如此,中国绘画中其实有大量的光影运用(尤其是山水画)。只不过这种对于光的运用并非西方绘画中那种强调真实客观形象的投影运用。而是具有心里学中的“表征” 的运用在里面。表征一词也可以理解为中国传统词汇中的“会意”,有再加工,再创作之意。

一、对光理解上的阐述

因为现阶段我们对于绘画中的光影的理解主要来源于西方的理论。而西方绘画对于光的运用主要体现在了对于“写实性艺术“的真实的造型探寻中。如果要给个相对范围的定义,大概从文艺复兴开始,一直延续到印象主义。大体上是两个阶段 :

1、从文艺复兴到十八世纪。这个阶段,对光的运用强调一种人工性的主观设计。有这么几种:一种是烛光效果。另一种影响最大的是明暗对比效果,从达?芬奇的“渐隐法”开始,到卡拉瓦乔的“酒窖光线法”,再到伦勃朗的“明暗法”,成为对光的运用的主流。在这个设计光线的阶段,着重的是一种明与暗的对比,在这种对比中强调了主题人物的真实性。

2、从十八世纪一直到“印象主义”。在这个阶段,画家开始着重于光线本身,表现真实之光。从牛顿发现了光谱,并认识到事物之所以呈现丰富的色彩乃是由于对光线折射的不同所致。便慢慢产生了这样一种观念:绘画描绘的并不是物体本身,而是我们对物体的视知觉。进入十九世纪,对表现真实的光线——尤其是外光——的兴趣不断增长。在世纪的中期出现了“巴比松画派”,在七十年代产生了划时代的“印象主义”。“印象主义”追求对光、色、大气的表现,某种意义上说是一种“科学主义”对光的表现。在这个时候,光最终在与物体的竞争中占据了上风,在“印象主义”那里,不是光服务于物体,而是物体服务于光。

以上是两段简短的西方关于光的理解。之所以放在这个位置,是因为绝大多数人对光的知识体系主要是西方而来。接下来我们再来看中国绘画中的光线是如何展现的。

为什么中国古书画没有走向像西方那种最直接的投影式的客观的对光表现形式呢?真的没有么 ?其实并非没有。我们来看北宋末期乔仲常的《后赤壁赋》。在这张绘画局部中很清楚的体现了当时的人是有投影观念的。

《后赤壁赋》局部图

《后赤壁赋》局部图那为何没有任何一个画者将这种画面中带有投影类的光感研究进行下去?其中主要的原因我想应该和题材的选择有很大关系。纵观中国绘画的历史长河中,山水画占了极大的比重,这与西方文艺复兴以来普遍的以人物绘画为主要题材形成了鲜明的对比。于是与西方绘画在17世纪开始主要研究的——室内光线——不同。中国画家一开始对光线的理解就来自自然,并且至始至终没有脱离自然。自然中的光线(室外光)是不可人为控制的,所以中国绘画中的对于光线的理解也大多是一种带有表征(会意)处理的。

二、光在古书画中的具体呈现

山水绘画在中国绘画史上具有极其重要的地位。以两宋为发展的高潮,而元代延续。以宋的山水绘画为事例。

宋代立国后,便设置“翰林图画院”,罗列四散在各地的画家。当后蜀与南唐先后灭亡之后,这些地方的画院画家,大都集中到京师汴梁。后周郭忠恕入宋,也被太祖赵匡胤任用为国子博士。再吸取中原一带有名的画家如高益、王道真、燕文贵等,所以北宋初年的画院,一开始就有了雄厚的实力 。可见北宋政权对艺术的有着极大的推动作用。

光影在西方绘画中的主要作用是用来营造空间与烘托主体。而中国绘画中的光影,再此篇文章中我们要首先从视角说起,之后再追寻出处。说起对“光影”拥有理解的视角,我们必须先了解从山水画中的[三远法]所延伸出来的另外“三远”入手 。

在郭熙的《林泉高致》中,针对山水画的布局提出了“三远”透视法,即高远、深远、平远。而在郭熙之后,韩拙又在《山水纯全集》中提出了“六远”的说法,补充了阔远、迷远、幽远。而全部涵盖这6远的例子就是王希孟的《千里江山图》。

简介:

清人《北宋名画臻录》原文记载:王希孟,北宋徽宗人,少时有异相,生时有瑞鹤东来,众人皆言有大贵。聪颖博学,善诗文,通音律,工书画,犹善剑术。十岁被召至宫中待驾,徽宗亲授画技,曰“其性可教”。艺精进,画遂超越矩度。工山水,作品罕见。徽宗政和三年,呈《千里江山图》,上大悦,此时年仅十八。后恶时风,多谏言,无果。奋而成画,曰《千里饿殍图》。上怒,遂赐死。死时年不足二十。(这是一段记载,具体是否真实有待考证)

王希孟《千里江山图》局部六远比较图

王希孟《千里江山图》局部六远比较图六远视角关系如下:

郭熙的《林泉高致》 韩拙《山水纯全集》

平远:就是自近山而望远山。 迷远:烟雾弥漫,野水隔山,仿佛不见

高远:就是自山下仰山巅。 幽远:景物至绝而微茫缥缈(山海云海)

深远:就是自山前而窥山后。 阔远:山根岸边,水波亘望而遥。

“迷远”与“阔远”产生的主要的条件便是:画面不仅要营造出足够的空间,而且烟与云的技法运用要巧妙。在千里江山图中,烟与云并没有给出具体的形态。均以虚烟,气云与影山(远山)的形象表现。这样的手法是需要对画面山间中的光影与空间有着深入的理解与很高的掌控能力。

王希孟《千里江山图》局部山顶详解图

王希孟《千里江山图》局部山顶详解图此画中山顶清晰可见,颜色秀丽。山间汽云弥漫,阴影通透虚迷,群山的空间非常立体。远山层层好似山影交织。这样山水布局绝对是体现了作者对光与空间布局的巧妙理解与主观运用(表征)。那么中国绘画中的光源用什么来辩识呢?

光源并非来源于一处,更像发散的自然光。北宋郭熙《林泉高致》郭熙所言:山水画中要“可行,可望,可游,可居”。而正是这样一种观察与布局的理念为中国绘画带来了散点透视。是散点透视的观察方式决定了,画面中不仅仅只有一个光源。由此可见想要一眼就观察出画者是否拥有对光的理解是极其困难的。而此时气云、虚烟与薄雾在绘画中便起了关键性的作用。它们是辨识古人是否拥有对光的理解的一些个重要条件。

这三种形态在画面中是没有具体的形象的。存在的主要作用就是使得山体间的空间结构过度自然。比如:清晰的近景慢慢推向模糊的远景,明亮的山体阳面(受光面)过度到虚暗的山体阴面(背光面)。古人是分的清山体的阴阳两面的,靠的就是自然光所带来的提示。

因此可以这样理解,西方人对光的理解更偏向烛光或是一侧光(集中的光源)。而中国人对光的理解来自发散的自然光(有点类似焦点透视和散点透视)。这样才使得方寸的画纸间存在山川万里的现象。同时汽云、虚烟与薄雾的运用不仅是散点透视能够成立的重要表现技法,也象征了古人对于山间气像变化(大气)的一种主观描述。而在众多古代书画中能够营造拥有光感的立体空间的是一种十分高级的表现手法。

三、最早出现对光有理解运用的山水画

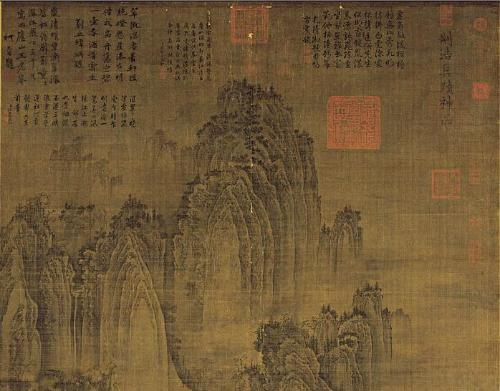

追寻本源,最早出现光感的山水画当属荆浩的《匡庐图》。

《匡庐图》,绢本,水墨画,立轴,现藏台北故宫博物院,185.8x106.8 厘米。

荆浩,生卒不详,五代后梁画家。是最早出现皴法的中国绘画,所用是创始时期的“豆瓣皴”,豆瓣皴是中国山水画传统技法“点皴”变体之一。

皴法的出现,改写了中国山水绘画进程,打破了五代以前主要运用勾线平涂的绘画方式。使山水画中的山石具有立体感、透视感,增强了山体的写实性。皴法的利用有点像西方的素描方式。利用皴法更加适合塑造阴阳向背的山体结构。因此皴法的发展也丰富了古人对于光影与山体结构二者关系的理解与运用。

《匡庐图》中不仅皴法是最早出现的,气云与雾带也是最早出现的,此幅近、中、远三景基本在画幅的中轴线上,利用气云将近景和远景分开,山间气韵流动。中间以广袤的水域隔开,与左上方体积庞大的远景相对。山石树木的轮廓用转折的笔法勾勒,边缘线整齐,彷佛刀削斧劈,渲染则是在岩石内侧施浓墨,靠近轮廓的外侧留白凸显光感。

荆浩《匡庐图》全图与局部详解图

荆浩《匡庐图》全图与局部详解图采用全景式的构图,近景的松树布置于烟雾中,松干的质感和尖细的松针描绘十分写实。远处影山虚迷层层推进,可见对于光的运用是十分细腻的。

结论:“可行,可望,可游,可居”的观察方式为画者带来了山间多个不同的视角。而气云、虚烟与薄雾是能够让多个视角在画面中同时程现的手段。这样的手段离不开画者对山体在自然光中的阴阳向背有着深刻的理解。皴法的出现更是增强了山石结构的“写实性”。因此《匡庐图》的出现让我们看到中国绘画早在公元900多年的时候就拥有了对于——外光——的深刻理解和主观上的处理运用。相比在19世纪才逐渐开始对“外光”产生主要兴趣,并加强主观处理手段的西方早了大概九百多年。

作者简介:裴思琪

1993年生于中国辽宁

2015年毕业于中国人民大学艺术学院获学士学位

现为中国人民大学艺术学院在读研究生

编辑:杨岚

关键词:宋山水中光感 绘画 运用 理解 中国

埃及阿斯旺的旅游市场

埃及阿斯旺的旅游市场 伊斯坦布尔:春回大地百花开

伊斯坦布尔:春回大地百花开 都柏林庆祝圣帕特里克节

都柏林庆祝圣帕特里克节 春茶采摘正当时

春茶采摘正当时 “巴基斯坦日”阅兵彩排

“巴基斯坦日”阅兵彩排 上海开展非机动车、行人交通违法攻坚整治

上海开展非机动车、行人交通违法攻坚整治 中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅