首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

外贸史上的白银中国风

原标题:外贸史上的白银中国风

中国银器制作的历史十分悠久,夏商时期出现了中国最早的银器(甘肃玉门火烧沟银鼻饮),至春秋战国时期渐趋普遍。在此后的几千年里,银器因材质稀少珍贵、色泽纯洁柔美而一直受到人们的喜爱。与之相随的是,银器制作工艺也不断提升和发展,成为具有鲜明民族特色的传统手工艺门类。

瓜棱形八分档大茶壶 Melon-shaped Teapot

晚清 通高:24.4cm;腹径:16.6cm;重:1122g 款识:喜,伦巴 H

在中国的银器发展史上,外销银器一直不为人们所认识。这些器物数量有限,又散落于西方国家的各个家族,一度被历史尘封,被误认为是西方银器。直到1975年,美国人克罗斯比·福布斯(H.A.Crosby Forbes)《中国外销银器》一书的出版,才使真相浮出水面——原来这些颇具特色的器物来自古老的中国。从这些银器入手,结合历史文献,我们发现这些外销银器的制作时代集中于清代和民国时期,主要是通过贸易的形式销往西方国家。这一时期的外销银器在满足使用功能的基础上,在器物造型及装饰方面,赋予了更多的中国传统文化元素,呈现出一种中西合璧的文化面貌。而一旦西式器型与中国元素相结合成为一种时尚,就激发了中国工匠们极大的创造力,他们用传统的手艺创作出了一件又一件艺术佳作,将中国的银器制作工艺推向了巅峰。近年来,随着中国海外艺术品的回流,这部分银器日益受到人们的重视,国内一些文博机构和收藏家开始收藏和研究这些外销银器。

我国外贸史上的“白银时代”

随着新航路的开辟,欧洲商人通过大帆船直接与我国建立了贸易联系。这样便出现了专门针对西方客户的中国手工制品,并逐渐形成了独立于传统内销品的外销产业和相关的生产、贩运系统。工业革命爆发以后,银器在欧洲的使用量迅猛增长。当时,中国既不缺乏能工巧匠,人力成本又相对较低,更不像英、荷、法等国那样征收高额的金银制品税,产品有其独特的竞争力。因此开始有人尝试加工符合西方人需求的产品,卖给来华的外国商人和船员,中国外销银器就此诞生。

我国的外销银器产业,大体是在18世纪中期广州“一口通商”以后发展起来的。这正是中国风在欧洲大行其道的时代,对于遥远东方的浪漫想象为中国手工艺品的出口带来了商机。18至19世纪初期的中国外销银器,绝大多数以英籍人士为最终客户。

到了19世纪中后期,上海已提升为第一大贸易港口, 其他沿海城市也有较大发展;而长江沿岸的内陆口岸,不但是重要的货物中转站,也是外商向内地各省倾销工业产品和搜刮原材料的区域性中心,外销银器由此逐渐成为全国性产业。一些广东商人遂顺应时势,在上海的租界区和英殖民统治下的香港设立了专售此类银制品的商店。20世纪以后,广东帮(粤帮)的连锁百货公司也有了西式金银器柜台。在上海,这类商户被称为“洋帮”,而以内销品为主、大多由苏浙赣籍商人开办的银楼,则被称为“本帮”。有外国租界、居留地或租借地的城市,以及各主要的通商口岸,比如上海、天津、北京、青岛、威海、汉口、九江等,都成了西式银器业发达之地。此时正值银器消费盛期,因此除了由外国商船直接运出国门销售外,在华的洋人也常订购银制器具。各类外籍机构也会定制活动和赛事所需的奖品和纪念品,如银质奖杯、奖牌之类。

1938年末,天津、上海、九江、武汉、广州等相继沦陷,外销银器业便开始凋敝了。香港还有数家商户继续制售洋装银器,比如德兴和惠记,一直到日用银器不再流行的20世纪70-80年代, 此类业务才告终止。从18世纪下半叶的广州开始到20世纪中后期的香港结束,近代外销银器的历史延续近200年。在此期间, 我国各地匠人生产了数量可观的出口型金银器饰。它们种类丰富、风格多样、工艺精湛,令人惊叹,谱写出了我国外贸史上的“白银时代”。

外销银器品类一应俱全

广州得天独厚的条件,使得外销银器业最早诞生于此。19世纪中叶,当地的金银制品商已经分为了唐行和洋货行两个行当,前者的行业组织为兴和堂,后者则另行组织了立本堂。他们之间的差异,本质上是所面向的客户群体不同,但从表面来看,最明显的便是加工的产品彼此有别。1908年日本驻广州领事上野专一, 向日本外务省传回了一份业务报告,里面就提到了当地银器业的情况。除了说明广州外贸银制品分业经营外, 他还进一步写道:“唐行制造中国本来就有的银器品种,即首饰、镯子、中餐具之类,洋货行则侧重于生产西式器皿,包括西餐具、西洋茶具、酒杯、糖果容器、花瓶、烟盒、怀表附件、梳妆具、墨水台、名片盒、相架、餐巾环、笔架、手杖头、伞柄、烟灰缸,以及各种把玩品。”由此可见,晚清时期,我国的西式银制品,已经是品种丰富、形态各异的了。

在漫长的历史时期中生产的各色外销银器,难以尽数列举。其中,大型的奖杯、长颈水壶、碗、摆盘等,多被用作奖品或纪念品,有的还是专门定制的。那些外表华丽的高脚盘、分层饰盘、大玫瑰钵之类的餐桌中央装饰件,主要用于陈设。两者均可以归为观赏器。在外销瓷器中就不少见的成对花瓶,大致在19世纪后期,也加入了这一阵营。专供陈列把玩的小模型,如楼塔、船只、人物场景等,同样是外销银器中颇受欢迎之物。

实用器的种类就更多了。民以食为天,洋人也不例外,因而与饮食有关的银器品种特别多。茶饮用具、酒具、各类调味料器,甚至不乏用于盛放待分配的热食的大汤釜、肉汁釜这类常重达数公斤的大件,真可谓一应俱全。餐饮用具以外的各类中,还有烟具如卷烟盒、雪茄盒等;文具则有墨水台、墨水瓶、蘸水笔等,产量都相对有限;首饰和服饰配件中皮带扣最多,另外也存在全银打制的腰带,及纽扣、胸针、手镯等。早期外销饰品主要采用累丝工艺,中间嵌有牙雕、木雕、核雕类装饰物。20世纪以来,特别是民国以后的产物,一般是模压而成,一些K金打制的胸针和手链还镶有翡翠。除此之外,个别商户还向洋人出售少量传统首饰和器件,后者如三足香炉、提梁壶、鼻烟壶等。我国粤帮商行的作品基本涵盖了上面列举的全部种类。内地银楼出品的西式器具,品种相对单一。

粤帮花丝编织制品和印度式器物,形制特别,存世量也不算高,值得多书一笔。它们在外销银器发展史上,出现得都比较早。广州出口的银花丝制品,编织精巧,焊接细致,玲珑剔透。粤帮花丝器的制法和风格都比较统一:先由较粗的银线构成框架,再以细如毫发的单股银丝绞拧成弹簧状后编结成面。其中多数以漩涡形浪涛状纹配合六瓣花纹等锦地类图案作为背景,在其上焊缀各种平面或立体的装饰部件。这些装饰物,除龙睛凤目蛇眼等为银珠外,其余也均由银丝掐织堆垒而成。有些制品表面还贴焊有裁剪好的小银片,在它们上面,以银丝勾焊出各种图案并填烧珐琅, 亦或者直接在有轮廓线的密织花丝底上填珐琅,花丝与珐琅相结合,别有一番风味。

广受青睐的银器中国风

中国外销银器采用中国传统银器制作手艺,以西式器型为主,中式纹饰为辅,主要用于出口海外。许多银器上刻有主人的姓名缩写、族徽(纹章),体现了这些银器的贵重程度和丰富内涵。

18世纪下半叶之前,中国外销银器的遗存数量较少,以美国皮博迪·艾赛克斯博物馆(Peabody Essex Museum)的六棱壶以及俄罗斯埃尔米塔日博物馆Hermitage Museum)的两套共33件的花丝梳妆用具为代表。此时的外销银器尚未形成一致的风格特征,从严格的意义上讲还不能归于外销银器。18世纪末至19世纪上半叶,以广州十三行产品为代表的中国外销银器大量出现,其器形与纹饰以西洋风格为主,属于依样仿制性质,其中尚有少量中国纹饰的实物,但比例较低。

19世纪中后期西方大国的工业化进程达到了新阶段,机械化电气化时代揭开了帷幕。美英大厂生产的廉价的机制银器蚕食着手工作坊的阵地,中国金银价格也向国际靠拢,材料和人工成本优势逐渐消失。在技术落后的国家中,民族特色无一例外地会成为最后的撒手锏,此时又正值西方传统风格走下坡路,审美需求多样化,新潮流迭出,进入争奇斗艳的工艺美术新时代。中国银匠运用传统技术制造外销银器,结合龙凤、戏曲故事、人物风景、梅兰竹菊、鸟雀、松鹤、八仙、“福寿”字等中式纹饰,带给西方社会匠心独运的东方风情和华夏文明,中国题材的外销银器成为市场上的一股清风。晚清外销银器运用锤揲、錾刻、贴焊、镂空、累丝、鎏金、银胎珐琅、模压、镶嵌等传统工艺,器物造型纹饰极具立体感和真实感,以其鲜明的艺术魅力展示着华夏民族特有的文化底蕴,是中国金银工艺的巅峰之作。此外,中国银匠还在器型设计上借鉴紫砂壶的造型,制造出融精致性和趣味性于一体的纯中国风器物,淋漓尽致地展现了东方古国的古典优雅和唯美艺术。相较于西方本土银器,中国外销银器物美价廉,又巧妙地将中西元素合二为一,因而深受西方人青睐。

外销银器的款识与包装销售

由于当时的贸易对象主要是英国人,大部分外销银器输出地是英国和英属印度,因此早期多数商行都在这类产品上铸刻伦敦伪标。这种伪标在19世纪上半叶最为流行,到19世纪60年代被基本弃用,取而代之的是独立的中式银标体系,包括“中文银楼款”和“英文外销款”。“中文银楼款”的主要元素:上部横书地名(例如:九江、成都、 天津等)+中间竖书银楼名称(例如:涂茂兴、丽生、黄球记等)+下部书牌记(例如:葵记、裕记、德记等)+中文成色标记(例如:足纹、足银、纹银等)+批次字或密字。“英文外销款”的主要元素:出口商或公司名称(通常为英文缩写或全称)+银器作坊名或银匠代号(通常为中文标识)+成色标记(通常为90,或是silver,sterling);在不同的时期,银器款识时有变化,或缺少部分元素,或增加额外元素。

外销银器款识中有一类是银器的成色标识。从19世纪70年代(或稍晚)开始,广州、香港和上海外销银楼普遍采用两位阿拉伯数字成色,其中以“90”为最多,“85”次之,“88”“95”“97”也有出现。三位阿拉伯数字成色不多见,常见的是“935”,少量“850”。英文描述“SILVER”“STERLING”也常常看到,“PURE SILVER”较少。带百分号的成色标识,如“90%”也能看到。所有这些成色标识的字体没有任何规定,除英文字母以大写为主以外其余都非常随意。

中国外销银器包装精美,颇具中国特色。大件银器常用木盒包装,内用纸板制作与器物外形贴合的凹槽充分固定器物,有的衬上光滑单色丝绸,以衬托银器之华贵。一些木盒犹如漆器,外部涂深色漆,并用金漆或其他浅色漆描绘具有浓郁中国特色的图画。小件器物常用纸板做盒芯,外包织锦丝绸,秀美华丽。十三行时期的广州,外销银器集中在商馆区内销售,以门市零售的方式为主,兼有定制批发。店铺仅出售货品,并不在店内制作,制作在其他地方完成。第二次鸦片战争之后的全国银楼,除粤人开设的洋装(指西洋造型)金银首饰店外,其他银楼以前店后厂为主,制售一体。

美国商人蒂芙妮(Tiffany)在其日记中提及他参观靖远街一间银器店的情况,这段记载说明当时十三行商馆区银器店的银器工艺精湛且价格低廉,有很多西方人在此订购银器:“店铺的银匠能制造任何物品,由小小的一只盐羹到整套餐具,都能制造出优美的效果。他会给水壶内部镀金,或者用很短的时间就能按照西方商人的要求制作特定风格的叉子。这里的银器十分精细出色,而价格则很低廉。这些银器本质上的价值可和欧洲同样物品比美。店里的花丝提篮和名片盒似乎是这些银匠的得意之作。在中国订购一套华丽精彩的银器比其他任何国家都便宜,许多欧洲人士通过‘大班’来订购银器。”

中国外销银器所蕴含的价值是多方面的,它们是旧中国开拓海外贸易的见证,是近代世界丰富多彩社会生活的纪念,也是中西文化交融的实物载体。

(李李,“白银时代——中国外销银器特展”策展人;召苏,外销银器研究专家)

|

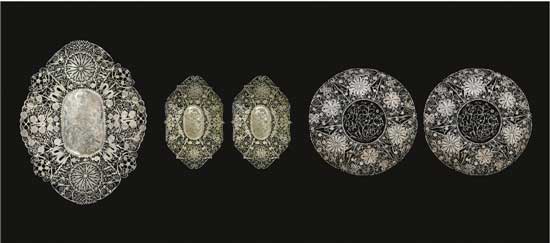

| 累丝镂空盘 A Set of Filigree Openwork Plates 民国 大菱形 长:20cm;宽:15.6cm;重:136g 小菱形 长:14.5cm;宽:10cm;重:57g、61g 圆形款 口径:16.4cm;重:110g、108g |

|

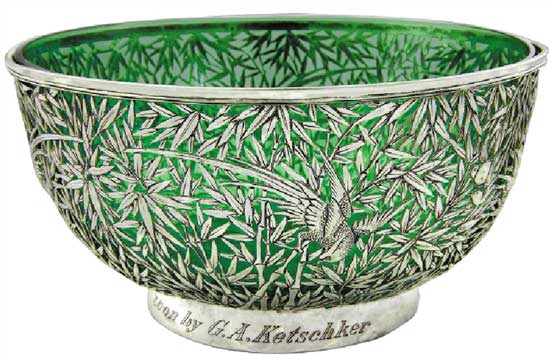

| 竹叶纹镂空琉璃大碗 Glass bowl with Openwork Silver Base with Bamboo Leaf Design 晚清 通高:10.6cm;口径:20.6cm;底径:11.5cm;银托重:463g;琉璃重:806g 款识:怡安,WH,90 收藏界素有“货高一等,价高十倍”的说法,晚清是中国外销银器种类最多、数量最丰富的时期,激烈的竞争使银匠在工艺和设计上都下足功夫,创造出各种精品。这件竹叶纹镂空琉璃大碗镶边,弧壁,深腹,圈足,运用镂空工艺通体镂雕竹林,在其中还镂雕一鸟穿梭于林间,碗底镂空形成钱币纹样,寓意财源广进。此碗工艺固然精湛,但银匠的创造力更让人赞叹,在内部配以一绿色琉璃碗,结合银碗的竹林造型产生绿影流动、生机盎然之感,令人赏心悦目。巧妙的搭配也使得这件银碗成为了同种器物中不可多得的精品。 |

|

| 竹林摇曳茶具 Tea Set with Bamboo Forest Pattern 咖啡壶 通高:18cm;腹径:13.5cm;重:727g 茶壶 通高:15.5cm;腹径:10.5cm;重:421g 糖缸 通高:10.5cm;腹径:7.5cm;重:186g 奶缸 通高:9.5cm;腹径:6cm;重:131g 款识:仪昌,伦巴 H 这套茶具使用了锤碟工艺,壶身通体附有竹枝竹叶,紧密相间,具有微风摇曳之动感,壶把手和流均为竹节附竹叶型。在茶具的细节之处体现了匠人的精心设计,银制茶具导热性极强,为防止茶壶把手过烫,凡是装热饮的茶壶、咖啡壶把手处都装有一白色象牙制圆环,俗称“象牙隔热”,用以阻断把手部分的热传导,做到美观大方与实用功能同时具备。壶体留有光面盾牌用以刻族徽,壶底外圈錾刻竹叶纹,有中国梅兰竹菊的款式风格在里面。该套茶具未经任何处理进行展示,表面留有一层氧化层,专业术语称之为“包浆”,以为对比之用。晚清外销银器盛极一时,但缺乏国内市场导致其很快衰落,至民国中后期逐渐销声匿迹,一方面是由于银器造价昂贵且国人没有使用银制器物的习惯,而另一方面则是银器需要大量的时间与精力进行维护,如若不经常擦拭,很容易表面氧化而失去光泽,这也使得银器的使用成本进一步提高,这正是银器逐渐没落的原因。可惜的是,中国传统手工业的传承大都是师徒制,而缺乏了市场需求的银器匠人招不到学徒,精湛的工艺面临着失传的窘境。 |

|

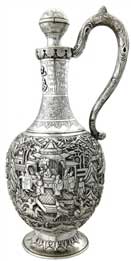

| 醒酒壶 Wine Decanter 晚清 通高:30.5cm;腹径:13cm;重:774g 款识:大吉 这件银壶造型独特,长颈鼓腹,通身锤揲有人物故事纹,颈部更錾刻有蕉叶纹、葡萄纹、竹枝纹,并贴焊“巴为刍夫”四字。整件器物仅有上方一球状壶塞的壶口,并无设计流口,都说明这并非盛装饮品的茶壶,而是一件醒酒壶。西方人不仅爱喝茶,同样也爱美酒,且更多的是饮用葡萄酒,葡萄酒内富含的单宁酸常常会使酒品尝的口感变涩,这也是葡萄酒需要“醒酒”这一程序的由来,而中国银匠为满足西方人的饮酒需要,创作出了银制的醒酒壶。有趣的是,醒酒需要让酒尽可能大面积的与空气接触,使得酒类的单宁酸迅速氧化挥发,而该壶并无此特点,这也是由于当时的银匠缺乏对葡萄酒的相关知识而造成的失误,只知有“醒酒”这道工序,而不知醒酒的原理,可谓是时代造就的一个美丽的误会。 |

|

| 征战图高脚杯 Standing Trophy with Battle Scene Pattern 晚清 通高:29cm;口径:9.5cm;底径:10.6cm;重:681g 款识:慎昌,LW 清代中晚期,随着外销银器的逐渐升温,银匠不仅开始借鉴青铜器、瓷器的特征创造银器,更融合进宗教思想及丰富的想象力。征战图高脚杯的杯身运用锤揲工艺由内向外敲击出隋唐故事“罗通扫北”浮雕图,在杯身中央位置留有一醒目光面盾牌,用以錾刻购买者家族族徽,一方面彰显其身份地位,另一方面也能够起到防盗的作用。整体造型极具艺术感,杯托被设计成一只展翅翱翔的雄鹰,杯杆被设计成配有圆环的锡杖造型。底座焊接一打坐罗汉和一伏虎抱杵罗汉,底座整体设计成须弥山的造型,须弥山在印度佛教中象征着世界之中心,整体做工精湛,布局巧妙,体现了银匠的艺术造诣与佛教思想的融合。 |

|

| 人物故事龙耳瓶 Dragon-shape-handled Vase with Figures and Story Scene Pattern 晚清 带座通高:57cm;不带座通高:49cm;腹径:27cm;不带座重:3276g 款识:德昌,HUNGCHONG&CO 银器实用性、观赏性兼具,一直深受西方人的喜爱,很多时候都作为礼物和奖品的不二选择。这件人物故事龙耳瓶,瓶钮及两侧的双耳皆以龙首为造型设计,加之器型高大,整体极具气势。两侧双耳是以龙首口中吐出的流水形成下沿,通身布纹为底,通过锤揲工艺创作出刀马人物故事图,底座被设计成三名孩童双手捧持瓶底,下方配一紫檀底座,极具艺术感。 除开整体造型及瓶身上繁复的纹饰外,最引人著目的当属瓶身中部的方形铭牌,在中日甲午战争中,数位德、英官兵曾在北洋舰队上协助作战,而在铭牌上的德语铭文,正是向这批德、英军士们致以最崇高的敬意,也使得这件器物成为了中日甲午战争的历史见证之一,更显珍贵。 |

编辑:杨岚

关键词:白银中国风 外贸史上的白银中国风

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅