首页>要闻>沸点 沸点

跨越海峡的七十余封家书载满乡愁

(新春见闻)跨越海峡的七十余封家书载满乡愁

中新社柳州2月15日电 题:跨越海峡的七十余封家书载满乡愁

作者 朱柳融

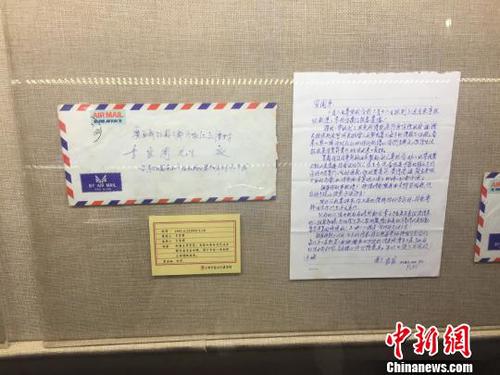

谷风车、龙骨车、犁耙,那些传统农具,甚至是整个泥土房,都被广西柳州市柳江区三都镇板江村上潭屯村民搬入乡愁文化展览馆。临近春节,乡愁馆引起务工返乡村民关注,馆中央“家书寄乡愁”展柜中30余封从台湾寄回的家书最引人注目。

近日,记者来到这个被群山环抱的壮族山村,走进乡愁馆,几个村民正仔细读着家书内容:“得悉母亲近来身体不适甚感不安,希望四弟你们多多照料。”“只要我的事放得下,我随时都想再回去探望母亲。”

展出的信封上盖着台北邮戳,收信人为韦宣周,书信中隽秀繁体字来自台湾的韦宣寰。在上潭屯一间砖瓦房里,记者见到了满头白发、73岁的韦宣周。

“我一共收集了大哥从台湾寄来的73封家书,35封献给了乡愁馆。”韦宣周小心翼翼地打开包裹着家书的塑料袋,“大哥每封信都会提及如何记挂妈妈,也很关心我们,时常寄钱补贴家用。”

韦宣周一家兄弟五人,1926年出生的韦宣寰是老大,上世纪40年代参加国民党军队远赴台湾后便留在当地生活。一湾浅浅的海峡,成了韦宣寰与至亲的天然阻隔,他只能通过一封封家书,诉说思念,寄托乡愁。

这些书信,最早可追溯至上个世纪70年代。随着时光流逝,白皙的信笺已日渐发黄,但文字仍清晰地诉说着韦宣寰的衷肠。

在一封1977年5月的信件中韦宣寰写道:“我曾几次梦见母亲那慈爱的颜容,醒来时留在心底的是怅然和思念。我也时刻在怀念我们兄弟手足之情以及村里所有叔伯长者……追忆以往那历历如绘的景象,不禁增添无限怀乡之情呢!”

在表达对亲人的思念和怀乡之情时,韦宣寰更想与亲人团聚:“妈,我何尝不无时无刻想念您,想见面也是我们全家最大的愿望。”

随着1987年两岸隔绝状态被打破,两岸之间的邮政互动也日渐畅通。韦宣寰返乡与亲人团聚的愿望终于在1991年得以实现。满心盼儿归的韦母得知韦宣寰回家的消息后,每天都数着日子。

阔别近50年,当韦宣寰跨越海峡回到家乡,一进家门就跪在88岁母亲膝下泣不成声。韦宣周眼含泪水回忆道,“这是大哥第一次从台湾回家的情景”。

回家当天,韦宣寰就走遍村里的每个角落,不禁感慨“家乡还是没变,山美水美”。“但这只是匆匆一聚,第二天大哥就赶回台湾,嘱咐我好好照看母亲。”韦宣周叹了口气说道,没想到这是韦宣寰和母亲见的最后一面。

1998年农历正月十五,时年95岁的韦母去世,接到消息的韦宣寰伤心不已,他写道:“想不到老人家走得如此突然,更遗憾的是我未能随侍在侧,是我终生引以为过的一件大事。”数月后,韦宣寰带着女儿回乡,跪着扑倒在母亲的坟前大哭。

随着通讯工具的发达,韦宣寰寄回家的书信日渐减少,更多的是通过电话联系。2003年6月后,不知为何韦宣寰所给地址寄不到信件、电话也打不通,双方中断了联系。

已老眼昏花、看不清字的韦宣周,整理着一封封连接起海峡两岸骨肉亲情、承载着浓浓乡愁的家书,嘴里念叨着:“何时才能和大哥再相聚呢?”(完)

编辑:周佳佳

关键词:韦宣 家书 宣寰

学剪纸 迎新春

学剪纸 迎新春 美国国务卿蓬佩奥会见德国外长马斯

美国国务卿蓬佩奥会见德国外长马斯 红红火火中国年

红红火火中国年 我国经济总量首次突破90万亿元大关

我国经济总量首次突破90万亿元大关 火车站里的交响音乐会

火车站里的交响音乐会 我国成功发射“吉林一号”光谱01/02星

我国成功发射“吉林一号”光谱01/02星 多彩迎新春

多彩迎新春 埃及展出从英国追回失窃浮雕文物

埃及展出从英国追回失窃浮雕文物

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅