首页>要闻>沸点 沸点

列车大厨说变化:铝制饭盒、四格盒饭、互联网订餐

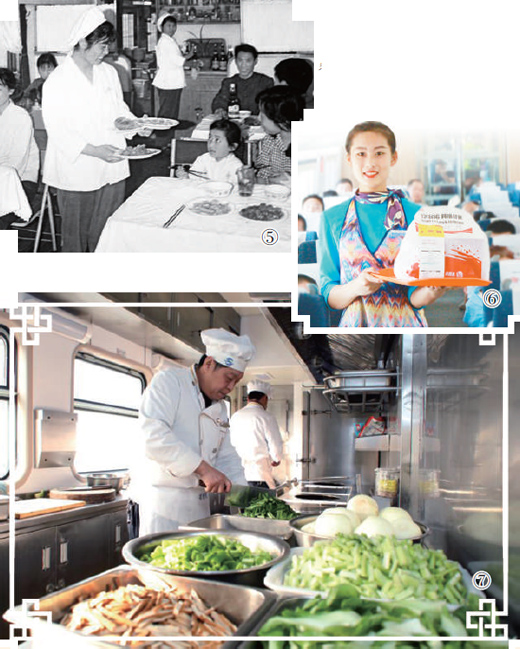

图⑤:80年代的餐车。资料图片

图⑥:2017年铁路推出送餐服务。王玉建摄

图⑦:董泽刚在工作。张明华摄

58岁的董泽刚在客运列车的三尺灶台上工作了38年。窗外的风景、工作中的辛苦与快乐,他记忆犹新。但更让他难忘而感慨的,是借助餐车的窗口所看到的生活的发展和变迁。

1980年,董泽刚来到济南客运段,在厨师培训基地学习一年,被安排在济宁至三棵树的列车上当炊事员。那时候旅客吃饭得先去买票;餐车上的菜大多是木须肉、青椒肉丝,红烧肉盖浇饭备受欢迎;菜装在铝制饭盒里,列车员推着小车到车厢售卖,等旅客吃完了,列车员又会推着小车来收空饭盒。而他最关心的是上车前准备的“半扇猪”这一趟够不够。“做饭需要不停地洗涮,东北气温低,冬天手上经常皲裂出一道道口子,一沾水钻心地疼。”

当时“春运”的概念还没有进入铁路,但每逢春节前后总是铁路客运高峰期,列车上黑压压全是人,旅客携带的行李也非常多。

上世纪90年代,伴随着南下经商的人潮,董泽刚又成了济南至深圳K1281次列车上的餐车厨师。董泽刚记得,“那时供应的大米饭,量很大,每天要煮30多锅,大约送800份盒饭。那时的菜品单一,我们做什么,旅客吃什么,经常供不应求。餐车卖的盒饭也改为一次性塑料饭盒。”

在现在看来有怀旧色彩的绿皮火车上,董泽刚没少吃苦。“冬天胸前一团火,四周全是风。夏天如同蒸一次桑拿,浑身湿漉漉,身上长满了痱子。”那时,餐车的炉灶烧煤,炊事员不但要做饭做菜,还要给炉灶添煤。在不足3平方米的狭长厨房,董泽刚一个人洗切炒“一条龙”,每天三顿饭让他闲不下来。刚开始由于列车在运行中晃动不稳,切菜经常切到手,时间长了,沉甸甸的菜刀在他手里游刃有余,一个个土豆变成了匀称的细丝。颠勺更是拿手绝活,食材在炒勺里上下翻飞,在空中划出优美的抛物线。

到了2000年,餐车条件有了很大改善,配备了电磁炉灶台、蒸箱和冰柜,煤烟灶换成了液化气灶。餐座翻新,旅客就餐环境改善了,还推出特色菜、夜宵,盒饭改成了菜饭分离的四格饭盒。

“那时一些经济条件宽裕的旅客开始走进餐车,拿着菜谱点上几个小炒,车上吃盒饭的越来越少了。”董泽刚回忆说。上海人喜欢甜,他就做红烧肉,浓油赤酱;湖南人喜欢辣,他就做剁椒鱼头,辣味十足;深圳人喜欢清淡,他就调制清爽可口的凉拌菜。他的自创菜品糖醋瓦块鱼、葱油娃娃菜等受到旅客青睐。“现在的旅客更看重方便快捷,讲究荤素搭配,营养健康,至于价格,不是很讲究,适中就行。”

这两年,变化更大了。去年7月后,乘坐G、D字头动车组列车的旅客,可以通过12306网站、手机APP等方式预订所乘列车餐食,也可预订沿途供餐站社会品牌餐食。

今年春运,铁路部门升级互联网订餐服务,订餐截止下单和取消时间由开车前两小时压缩至开车前1小时,旅客还可以预订当地特色的小吃、特产。

董泽刚说,春运运送的旅客量大了,“春运的味道”也大不一样了,旅途变得更加温暖舒适。(刘成友 王玉建)

编辑:秦云

关键词:列车大厨 董泽刚 互联网订餐

国博举办新年迎春书画展

国博举办新年迎春书画展 英国议会下院将对“脱欧”协议替代方案进行辩论

英国议会下院将对“脱欧”协议替代方案进行辩论 大熊猫宝宝迎新春

大熊猫宝宝迎新春 “中国红”海外闪烁 庆春节年味正浓

“中国红”海外闪烁 庆春节年味正浓 日本东京:寒冬时节赏“繁花”

日本东京:寒冬时节赏“繁花” 故宫完成珍宝馆二期改陈 即将对公众开放

故宫完成珍宝馆二期改陈 即将对公众开放 2019西安城墙新春灯会亮灯

2019西安城墙新春灯会亮灯 走进第64届布鲁塞尔古董艺术博览会

走进第64届布鲁塞尔古董艺术博览会

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅