首页>要闻 要闻

22年后,黑胶文化在中国悄然“醒来”

中新网上海5月16日电 题:22年后,黑胶文化在中国悄然“醒来”

作者王笈

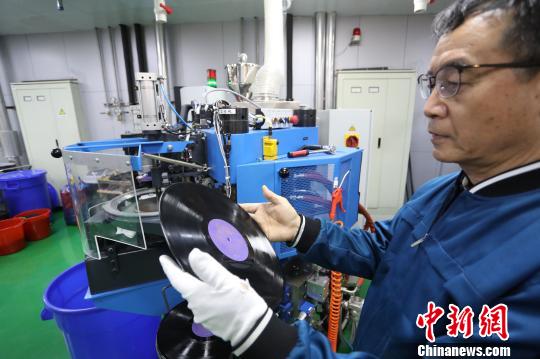

开放式的黑胶唱片生产车间,现代化的黑胶制版刻纹工艺,浓郁醇厚的复古怀旧氛围……距离上世纪90年代中国最后一条黑胶生产线关闭已过去22年,一座“UOD黑胶工坊”近日在上海“重拾坐标”、悄然“起航”。中国“黑胶复兴计划”就此开启。

在中国唱片业的百十年历史中,“黑胶唱片时代”令不少国人难以忘怀。上世纪20年代,第一张“中国制造”唱片在上海诞生;1958年9月,中国第一张密纹唱片试制成功;此后,黑胶唱片在中国风靡数十年。直至进入数字音乐时代,全球黑胶唱片市场大受CD冲击,多条黑胶生产线先后关闭,中国的最后一条黑胶流水线也于1996年在上海关闭。

至今,世界各地仍有不少“发烧友”对黑胶唱片情有独钟。不同于数字音乐载体,黑胶唱片的音质更好,听起来更有“温度”,适合坐下来静静欣赏;黑胶唱片富有仪式感,将唱片放到唱机上时要小心翼翼,每听一次,唱片都会有所损耗;黑胶唱片饱含时代感,从刻纹到制版有许多“手工特性”,可作收藏,亦有增值空间。

“重启黑胶生产线,一是全球黑胶市场需求越来越多,国内也已显现出黑胶复苏迹象,把单子发到海外有将近五六个月的周期,已经无法满足国内市场需求;二是中唱有百年资源积累,许多作品带有鲜明的时代特征、非常适合做黑胶唱片,如果把这些音乐的母源放到海外去做,从文化安全、版权保护角度来说显然是不恰当的。”中国唱片(上海)有限公司(以下简称“中唱”)总经理章利民告诉中新网记者:“我们希望通过打造这样一个黑胶平台,做好中国的黑胶文化,让大家能共同完成一些事,围绕黑胶衍生出无限可能性。”

为了复兴“中国制造”黑胶唱片,中唱从德国定制了一条由全自动黑胶唱片压片机、刻纹声学系统及母版制版系统组成的生产线,时隔20余年恢复了中国黑胶唱片刻纹、制版、压片的独立生产体系。

比设备更“珍贵”的是核心技术人员,多位花甲之年的“老法师”挑起了这一重担。

68岁的退休工程师裘洲龙是去年年初加入的“黑胶复兴计划”,“坐镇”黑胶工坊的制版环节,“国内最后一条黑胶生产线关闭后,我到新加坡去做CD,10年后回到中国,退休后又到唱片厂整理了近10万张黑胶唱片的母盘,直到去年参加这个(黑胶工坊)。我自己也是(黑胶唱片)‘发烧友’,这么多年了还是觉得黑胶最有味道,这种味道忘记不了。”

生产车间里,裘洲龙还亲手带起了一批徒弟,年纪最轻的有“90后”,“后继有人”让裘洲龙深感欣慰,“他们比我们厉害,刻纹、制版、压片所有的东西他们都要学,很有热情、很有积极性,40年前我们年轻的时候也是这样有激情。”

中国黑胶文化的复苏,不只在黑胶工坊中,也在各个城市“大隐于市”的黑胶唱片店里。位于上海一处地下室的知名黑胶唱片店UPTOWN,每天都会有慕名而来的黑胶爱好者光顾。“最近两年黑胶唱片有所回潮,来店里的年轻人变多了,但主要的购买群体还是30岁以上的中年群体。”店员Flow告诉中新网记者。

上海音乐学院学科办副主任韩斌在接受中新网记者采访时表示,全球黑胶唱片市场正在回暖,中国大陆市场也已感受到黑胶唱片的需求,“中国的人口多,即便是小众需求也会变成一个大的市场。这次中国恢复黑胶生产,一方面是接续自己的历史,另一方面是瞄准唱片的高端市场。如果能做好挖掘老唱片、出版新作品、培育中国的黑胶文化,我觉得市场前景是谨慎乐观的,起码为中国保留了这颗‘种子’,这一点是非常重要的。”

编辑:曾珂

关键词:黑胶文化在中国悄然“醒来”

球迷风暴

球迷风暴 毕业啦

毕业啦 斯里兰卡“螃蟹部长”的美食故事

斯里兰卡“螃蟹部长”的美食故事 格鲁吉亚新总理和内阁赢得议会信任投票

格鲁吉亚新总理和内阁赢得议会信任投票 美商务部批准首批钢铁产品“232”关税豁免申请

美商务部批准首批钢铁产品“232”关税豁免申请 联合国总部举行“国际瑜伽日”活动

联合国总部举行“国际瑜伽日”活动 中国美食节在特拉维夫举行

中国美食节在特拉维夫举行 匈牙利国会通过“阻止索罗斯”法案

匈牙利国会通过“阻止索罗斯”法案

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅