首页>要闻>沸点 沸点

从昆曲名角、工人到女教授……她把日子过成传奇

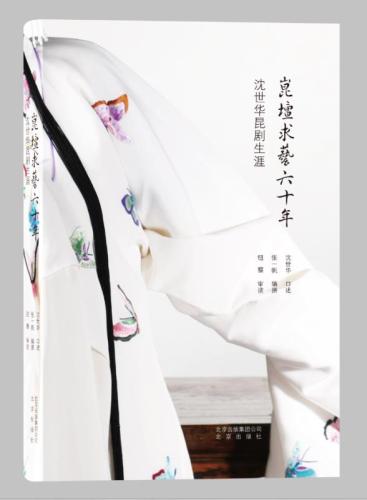

中新网客户端北京6月25日电(记者 上官云)在昆曲界,沈世华绝对算得上“传奇”:不到二十岁已是浙昆当家花旦,曾亲历《十五贯》进京;成为中国昆剧艺术教育史上第一位女教授,经她指点的梨园人有三十余位获得梅花奖;前不久,又以高龄登台,扮相秀美如初。

谁又能想到,这位中国戏曲学院的教授、国家级非物质文化遗产昆曲项目代表性传承人,小时候一度交不起学费,只能读不要钱的夜校。对戏曲,她最初神往的,却是京剧。

1941年,沈世华出生于上海。清末民初开始,上海就是与北京、天津齐名的戏曲大码头,“海派”京剧的名头响彻全国几十年。她就读的夜校旁边是中国大戏院,常有京剧名角演出,每天看着巨大的广告牌,听着铿锵的锣鼓,心里痒痒的。

为了名正言顺看戏,她在后台做起了小生意,一边摆摊卖烟卷,一边看舞台上“角儿”。让她印象最深的是魏莲芳,圆场功特别好,走起来裙摆纹丝不动,就像是安了车轮一样。

沈世华想拜师学戏,没成。偶然,她随父亲路过杭州,认识了著名昆剧演员王传淞,顺利考入“国风苏昆剧团”。个子太小,她只能戴个红毡帽演青袍,羡慕极了同时入行的郑世菁:人家能演宫女——那好歹算“旦行”啊。

唱戏没得捷径,只能加倍苦练。沈世华每天早早起床练功——踢腿、下腰、翻身、虎跳、喊嗓子。第一次贴片子上台演丫鬟,她觉得勒上头简直像孙猴子戴上金箍圈,好不容易捱到下台,立刻就吐了。

1954年初,剧团沿着乌镇、新市、塘栖到杭嘉湖各个码头演出,沈世华一路随行。她仍然记得当时的盛况:“十里八乡的农民特别欢迎我们团的演出,有人说昆剧艺术曲高和寡,可大家都看得懂听得懂。”

很快,她成为浙昆的旦角台柱之一,与小生汪世瑜搭档演出,在《西园记》《桃花扇》、《断桥》中塑造的王玉贞、李香君、白娘子的形象,广受好评。当时,有评论把她与江苏张继青、上海华文漪并称为“南方昆曲三名旦”,红极一时。

此后一段时期,沈世华无法继续唱戏,只能在杭州重型机械厂工作。

每天穿着肥大的工作服,把一毛钱十斤的红萝卜当作水果……没有人知道,夜深人静时,她会不会梦见往昔的风光。

碾玉悬丝挂碧空,宫商角羽任西东。依稀似曲才堪听,又被风吹别调中。那个轻歌曼舞的小女子,似乎再也回不来了。

峰回路转。上世纪70年代末,沈世华得以复出,变得忙碌而快活。其女钮晓晴记得,母亲白天要去团里排戏,晚上常常会有演出,“那时,由她主演的昆剧《西园记》获得了空前成功,演出场场爆满”。

沈世华的事业重新繁花似锦,但对女儿来说,生活却变得喜忧参半。只要有演出,她不得不把女儿反锁在家里,有时巡回演出,甚至会离家半个多月,孩子只能由外婆照顾。

《西园记》投拍戏曲故事片的那年,作为女主角的沈世华一走就要大半年。钮晓晴回忆,对她来说,不啻是个“灾难”,母亲前脚上火车,后脚照顾她的外婆就摔了个大跟头,都是血,一老一小在宿舍大院抱头痛哭,简直是年度苦情大戏。

思考良久,拍完《西园记》后,沈世华决定淡出舞台。上世纪八十年代中期,她调入中国戏曲学院任教,开启了另外一段艺术旅程。

京剧与昆曲联系非常密切,素有“京昆不分家”的说法,很多梨园人都得到沈世华的指点。她把学生当成儿女,只要来求学,就尽可能多教一点,“我会的,一定毫无保留地教”。

“我的老师们当年就是这样对我言传身教的。‘传’字辈老先生们义务教戏,不收报酬。”她说。

不是深爱戏曲,难以理解那种发自内心的感情。沈世华不仅登台演出,还穿梭于各大高校义务讲课,想尽可能拉近昆曲与年轻人的距离。看见学生们听得认真,她会特别高兴。

入行已有65年,沈世华说,一辈子就爱昆曲,一辈子就要做好这一件事情。(完)

编辑:周佳佳

关键词:沈世 世华 昆曲

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅