首页>书画·现场>书画学院书画学院

被人误会两百年的美育

原标题:美育,我们这样误会了两百年

作家阿城的一篇短文谈到审丑的艺术,讲到中国人很早就懂得欣赏太湖石的怪与丑;埃科写过《丑的历史》和《美的历史》;无数的艺术家、电影家描写过丑的男人女人和丑的生活。别以为丑是美的敌人,无动于衷才是美的敌人。

而美育,是在生活沉闷的惯性之下,通过分享对美的寻找和饥饿,努力恢复对生活的感觉——不再无动于衷。

在陕北写生,当地老奶奶说:为啥跑这老远,来看这烂房子啊?

在北京路过一个理发店,门口蹲着一把用各种旧木条拼凑的小矮凳,样子憨厚可爱。问店员:您这凳子好看,能卖给我吗?老板连带其他店员都出来看我,一副狐疑的眼光……

去参观一个儿童展览,有小学生模样的讲解员主动给我们讲解展柜里的作品,问她:你自己最喜欢哪幅画?指了指一组肖像里最规范老实的一幅。问她为什么,答说:因为被老师上课表扬过,还把它挂在了最中间。

平时总听人讲,哎呀我不懂艺术啊,我可说不出个道道儿来。我在想,能不能讲出大段的艺术史掌故大概不在紧要?紧要的是,人要是对周围事物无动于衷,平时会少掉多少乐趣啊!人原本就是感觉的动物,后天积累的知识和萌生出的理性,一开始也打对外界的感觉中来。只不过随着文明的演进,人误以为自己“进化”成了单凭理性可以生存的新物种,以理性去计划、分析、管辖一切,而压抑着平时感性的需求。所以我们过的都不自在,其实是后天的约束在和先天的本能在打架,无论谁输谁赢,最后受罪的原来都是我们自己。

感性与理性之争

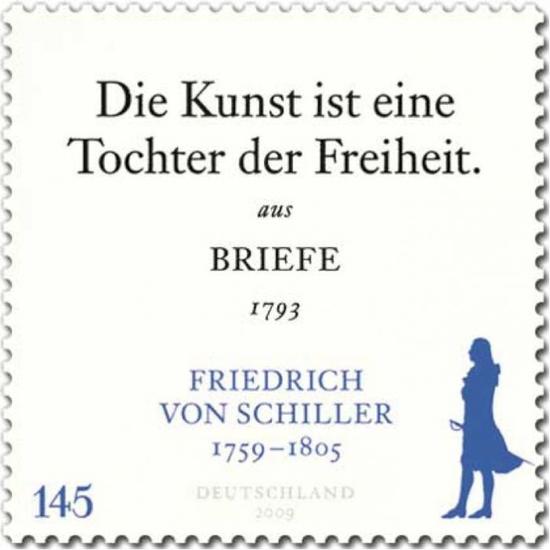

1793年,时值启蒙运动后期、法国大革命轰轰烈烈之时。在一张普通的书桌后面,年仅33岁的德国诗人、哲学家、历史教授席勒,正在给丹麦奥古斯滕堡公爵写信。信中谈论当时社会中人的困境,谈论理性和感性的争斗;谈论何为人类的自由,何为完整的人性;重要的是,他首次提出了什么是美育,以及美育为何是塑造完整人性的必要条件……1795年1月起,席勒将总共27封书信先后分三期发表在刊物《时序女神》上,也就是我们现在所熟知的《审美教育书简》。

今天媒体上被热炒的美育,源头就在席勒这里。

席勒在书信中这样写道:“人永远被束缚在一个孤零零的小碎片上,人自己也就把自己培养成了碎片;由于耳朵里听到的永远只是他发动起来的齿轮的单调乏味的嘈杂声,他就永远不能发展他本质的和谐;他不是把人性印压在他的自然本性上,而是仅仅把人性变成了他的职业和他的知识的一种印迹。”

在思想运动与政治革命的交叠之中,席勒看到了片面推崇实用理性的局限;席勒看到,工业革命所强化的社会分工,在经济上带来快速发展的同时,也在造成每一个个体人的碎片化乃至人性的分裂;他看到,法国大革命并未带来人们所期待的真正自由,自由的根本源于人内在的精神解放。

正是为了克服片面理性带来的人的失衡,为了从人的精神入手来探寻人的全面自由,席勒才提出了审美教育学说,简称美育。在他看来,美是一种特殊的中介,有助于让人的感性和理性同时活动以达到平衡,因而有望重新恢复人性的完整。美育最初的出发点,决定了它不仅仅是一个发生在艺术内部的问题,也不仅是教育、哲学内部的问题。在席勒最初的意义上,美育是以成全人性为理想的,关乎每个人对世界的全面感知与精神自由。

一百年后,被德育工具化了的美育

在汉语世界,当谈到美育对社会有何意义时,最常被提及的就是“美育促进思想道德”。关于美育与道德的关系,席勒早在书简中点明:美育的意义在于恢复人性本身的完整和自由,而不会直接有助于道德。

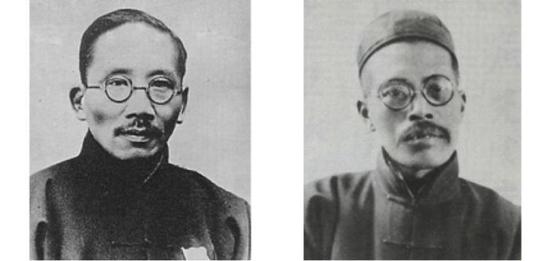

在席勒写作《论人类的审美教育》一百余年后的1901年,远隔重洋,中文的“美育”一词在蔡元培的《哲学总论》首次被提及:“教育学中,智育者教育智力之应用,德育者教意志之应用,美育者教情感之应用。”此后的1903年,王国维发表《论教育之宗旨》,提出“教育之事亦分为三部:智育、德育(即意育)、美育(即情育)是也。”次年,又发表《孔子之美育主义》,强调“美育为德育之助”,为“道德之生产地”。1912,蔡元培《教育宗旨令》中谈到“美感教育”:“注重道德教育,以实利教育、军国民教育辅之,更以美感教育完成其道德。”1917,他发表著名的演讲《以美育代宗教说》,同样偏重美育的教化功能,并在一生中不断重申这一主张。

在蔡元培、王国维率先将美育学说引入中国的那个年代,正值民族忧患、社会动荡。蔡、王将美育作为感性教育的原初定位,解读为一种情感教育和情操教育,进而把美育认作是实现德育的手段。考虑到当时的时代背景,两位先生怀着救国救民之情做出这样的解读,有其现实针对性,而且尽在情理之中。然而关于美育和德育两者的关系,实在有更多值得继续探讨。比如,美的自身规律是什么?美对人性的哪些层面产生影响?这些影响与道德又是怎样的关系?此外,美育除了与情感、道德相关,是否还有其他更丰富的内涵?

作为将美育学说引入中国的先驱,蔡、王两位先生的解读为此后美育与德育相绑定定下了某种基调,至今影响着人们对美育的认识。于是这样的标题就并不鲜见,如:“美育是做好思想政治工作的一种工具”、“以美育功能促进学校德育教育”,甚至于国家网络大学社会美育课的作业题叫做:“从社会美育的角度探讨‘路遇老人摔倒是否应该帮扶’”?这样的现象无疑是对美育的工具化误读。

在席勒的意义上,美育虽有可能间接触动道德,道德却并非美育的直接目的。在每个人的发展中,一面是人先天内在的利己冲动,一面是来自于后天外在的道德强制,这种矛盾似乎无解。而在席勒看来,美育有可能调和二者的矛盾,从中架起一座桥梁。这绝不是说“美育就是德育”,或所谓“美育是德育的工具”。而是美育有可能把人带入进入一种精神舒展的境地,在那里,人可以放松对利己的执着,同时也放松道德的强迫;通过接触美的感性世界,进入审美心境的“零状态”,使人各个方面的冲突走向平衡与和谐。在那不同于功利世界的短暂停顿里,人内在的自由被一点点打开。正是在这个意义上,人比平时更能看懂自己,懂得周遭,从而与人类共情、与自然共情。

美和道德比较起来,道德是外在的,是外部社会对人的要求,人作为社会中的一员不得不被动遵守。而美是内在的,是人在内心里如何建立与世界的审美关系,是主动觉悟来的内在澄明。美育固然包含与德育诉求相近的理想,比如人性的完善,然而却比德育更为内在而主动。而若将美育贬低为实现德育的工具,则是对美育的误读。

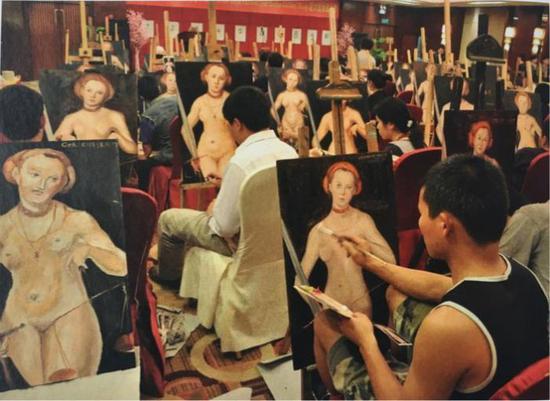

两百年后,被美术窄化了的美育

每次在节目里看到诗词背诵比赛,都觉得很为难,看到广告里的美术比赛心情就更是复杂。比赛的初衷也许不坏,是为了让更多的人关注艺术。然而在实操中,往往变成了记忆力的比拼和技巧的较量。我总是禁不住要问,以炫技比拼为目的的选手和看客们,真的享受过诗词和美吗?就像一把抓住了美外表的皮囊,而不能体会其中的乐趣。就算别人再怎么叫好,自己仍然不明白美在哪里,也就更谈不到美对心灵生活的影响了。

美育,原本是“审美教育”的简称,关注的是对美的感知,而不是背诵或复制一件作品的能力。美术和美育,虽然只差一个字,却有着截然不同的侧重。

近年来,美育常常被人和艺术专业与特长教育相混淆。与其他教育本质的差异在于,美育和培养人任何一种单一的技能无关,也不对任何专业领域负责。相反,它是以审美为途径来舒展人的天性,消解分别心,引人进入超然的心境。以美为中介,促进人方方面面的能力相协调。相比而言,艺术教育是要培养艺术家,而美育是要培养完整的人——任何年龄、任何职业、任何文化背景的人,为的是不断完善人性自身的平衡发展。

具体来说,常规的艺术教育往往看重某项技能和某些知识的增进。无论是熟练掌握绘画技巧,拉小提琴到了能上台表演的程度,还是对唐诗宋词如数家珍,都没能超越技能和知识的层面。相反,美育看重体验胜过知识、看重开启感知和创造力胜过艺术技能训练。美育的成果并不体现在一个习作的好与不好,而体现在创作背后创造意识的觉醒和天性的自由解放。换言之,美育若也有“成果”一说的话,“成果”在人而不在作品。

席勒在书信中写道:“不论世界的整体通过这种对人类能力的分开培养会得到多么大的好处,但仍然不能否认,受到这种培养的个体却在这种世界目的的灾祸之下蒙受痛苦……个别的精神力量的紧张努力虽然可以造就特殊的人才,然而只有各种精神力量的协调一致才能够造就幸福而完美的人。”

当我们把审美教育误读为美术教育,就又变成了单一技能培养的老套路。名义上是在接触艺术,而实质上,这种教育与我们精神的协调和幸福无关。

当施教者和受教者都只着眼于“美的术”,而冷落了“美的育”,便使美育流于某项技能的一般培训,从而变得可有可无。在一个崇尚专业和专才的社会里,我们更容易看到艺术专业教育作为一门学科的价值,而美育实则指向更高的人性内在的平衡和全面发展,它绝不是艺术界的小分支,而更与教育学、美学、心理学、精神哲学、人类学、政治学、社会学等领域紧密相连。当我们把美育误解为艺术专业教育及特长教育,或是只采取以上任何一个维度去理解美育,也是对美育的窄化。

美育,让人降落为人

1795年,席勒在《论人类的审美教育》中深信:感知美的能力是一切馈赠中最高的礼物。人,唯有通过审美生活才能接近自由,舒展完全的人性。

而一百年后,蔡元培、王国维怀着提升国人道德的热切期盼,曾经以“德育”误读了美育。

而两百年后的今天,我们看重美的技能多于美对心灵的润泽,正在以“美术”继续误读着美育。

今天的一切正在越来越虚拟化、计量化,每一分钟我们都忙于计算,同时也被某种抽象而巨大的事物所计算着。“我不在乎你,不想花时间去了解于我无用的你,我只在乎数字、效率、业绩。”这背后,是人被错认成了利益的机器,一台可以封闭地无限运转的完美机器。重要的是,这样的“人”是被我们想象、计划出来的,在世上从未存在。当我们试图按照这一理性的计划去框定人,某些属于人最根本的东西就在离我们而去,人的灵性也就无从谈起。

如何恢复人对别人的感觉和共情?对天气的感觉?对楼下的树、路灯、小区里的猫?这样的疑问早在两百多年前被席勒首次提出,而在生活高度碎片化、虚拟化的今天,人的困境变得更加凸显。在媒体不断炮制欲望、完美、成功的时候,那些人的脆弱该由谁来承担?那些流失在计算之外的情感该由谁来表达?又如何被人听到?这时候,我们不妨到艺术和自然中去,去重拾那些正在失落的美的本能。

所谓美育,是让我们人性的柔软地带能有美来光顾,我们难以言明的种种不安能由美来收容。

所谓美育,是在美的映照里,看见自己原本并不冰冷坚硬。

所谓美育,是让人降落回真实、有弱点的人,为了恢复天性的自由,为了找回人类的共情。因为我们是人,我们不愿成为机器。

编辑:杨岚

关键词:美育 席勒 教育 人性

埃及阿斯旺的旅游市场

埃及阿斯旺的旅游市场 伊斯坦布尔:春回大地百花开

伊斯坦布尔:春回大地百花开 都柏林庆祝圣帕特里克节

都柏林庆祝圣帕特里克节 春茶采摘正当时

春茶采摘正当时 “巴基斯坦日”阅兵彩排

“巴基斯坦日”阅兵彩排 上海开展非机动车、行人交通违法攻坚整治

上海开展非机动车、行人交通违法攻坚整治 中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅