首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

城市考古 行走在汉魏洛阳城址

近两千年前,大学者班固曾在《东都赋》中如此感慨:“增周旧,修洛邑,扇巍巍,显翼翼。光汉京于诸夏,总八方而为之极。是以皇城之内,宫室光明,阙庭神丽,奢不可逾,俭不能侈。”([梁]萧统编、[唐]李善注:《文选》卷一《东都赋》,中华书局,1977年,第32页)他以一代良史的气概和笔调,精细地铺陈出当时国都无与伦比的荣耀。班固笔下的雒阳城在岁月的长河里流传下来,伴随着这座城市涌现出的风流人物,走过一朝又一朝的兴衰荣辱,在世世代代的人们心中积淀,交织成瑰梦,至今都吸引着我们去回溯她曾作为汉魏故都的点点滴滴。

汉家宫阙

汉魏洛阳故城的历史可追溯至西周,周公曾在此建城,作为东都。秦庄襄王封洛阳十万户给吕不韦,吕氏在此扩建。西汉初,高祖欲定都洛阳。但直到东汉,洛阳才再次成为国都。东汉因崇火德,“故‘洛’去‘水’而加‘隹’”,曾改作“雒阳”;到了曹魏,“魏于行次为土,土,水之牡也,水得土而乃流,土得水而柔,故除‘隹’加水”,所以又改回了“洛阳”。(《三国志·魏书·文帝纪》裴松之注,中华书局,1959年,第76页)

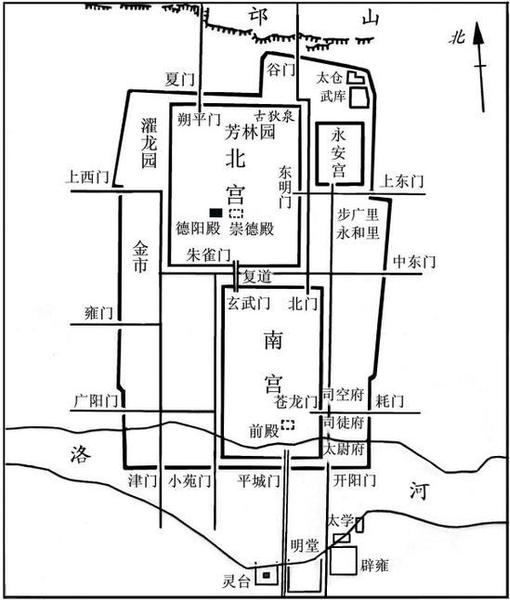

东汉雒阳城沿用了秦、西汉时期的故址,南北纵达九里,东西横至六里,号称“六九城”(图1)。全城四面各开设3门,共计12座城门,由城门校尉与司马等官掌管。(《续汉书》卷二七《百官志四》,中华书局,1965年,第3610页)其中的上东门还曾留下一段佳话。据《后汉书·郅恽传》记载:一夜,光武帝刘秀出猎晚归,最方便的途径是进上东门,入城回宫,不料时任上东城门侯的郅恽却拒绝开门。光武帝命侍者从城门缝里向郅恽讲明情况,以为再怎么也得给皇帝一次通融;可郅恽偏是个死脑筋,竟以“火把照得太远了,看不清来人”为理由,硬是不开门。光武帝有雅量,再憋气也忍下,另外绕道,最后从中东门入了城。哪知郅恽不依不饶,第二天还上书一道,先从周文王顾念百姓、不肯擅自游猎取乐讲起,话锋一转:“如今陛下却为了一己之好,跋山涉水去打猎,并且还日以继夜不知节制,试问把社稷宗庙置于何地呢?就好比空手搏虎或徒步渡河,如此冒险难成之举,真是小臣最为忧虑的。”光武帝确是一位难得的君主,得此上书的反应是,贬给他行方便的中东门侯为参封尉,而赐布匹给郅恽,以嘉赏其忠于职守。(《后汉书》卷一九《郅恽传》,第1031页)

图1东汉雒阳城复原示意图(王绣、霍宏伟:《洛阳两汉彩画》,文物出版社,2015年,第10页)

雒阳城内面积广大的南、北宫,均为包含若干宫殿的建筑群,附近有衙署、仓库及其他小型宫苑等。汉末《古诗十九首》里的“两宫遥相望,双阙百余尺”,指的便是南、北宫。两宫的地位发生过转移,最早以南宫为重。公元25年,光武帝刘秀称帝并定都雒阳,便居住在南宫却非殿;14年后,南宫前殿建成,遂以前殿为正殿。南宫在整个东汉时期均为皇帝受群臣朝贺议政、国家举行重大仪式的地方。而汉明帝永平三年(60年)至永平八年(65年),修建北宫及诸衙署。建成后,重心渐移北宫,其中天子临朝及宴飨朝仪的德阳殿、百官朝会殿、引见群臣的宜明殿、东宫承光宫等,每一处都对国家命脉有着重大影响力。中央衙署分布在南、北宫外。北宫的东北方向,设置有皇家粮仓——太仓、武器库——武库;南宫的东南,则有最高行政机构,即太尉府、司空府及司徒府。雒阳城共计24条大街,南宫的西北有雒阳三大工商业区之一的金市,城内东部还分布着社会上层人士的住宅,如步广里、永和里等。(桑永夫:《汉魏洛阳故城编年史》,中州古籍出版社,2013年,第160—164页)

章帝时期的梁鸿——那著名的“举案齐眉”之典便出于他与夫人孟光——曾经路过雒阳,登临城北邙山南望,目睹都城胜景,触景生情,作了一首《五噫歌》,(逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,中华书局,2013年,第166页)以抒发心中感慨之情:

陟彼北芒兮,噫!

顾览帝京兮,噫!

宫阙崔嵬兮,噫!

民之劬劳兮,噫!

辽辽未央兮,噫!

东汉末年的董卓之乱,将雒阳城焚毁殆尽,仅存残垣断壁。后来曹魏文帝曹丕复建洛阳宫,采用单一宫制,于东汉北宫旧址上营建。魏明帝曹叡在魏文帝营建的基础上大规模兴建宫殿区,恢复了皇都气派。汉魏洛阳故城遗址位于今天洛龙区、孟津县及偃师市三地交界之处,站在310国道高架桥上可以远眺一片广袤的田野,其中一座宽大的白色大棚出现于地平线上,那是正在进行考古发掘的宫城遗址(图2)。据说目前已发掘了太极殿、太极东堂等遗址。太极殿始建于三国曹魏时期,北魏重建,北周改建。遥想当年,“洛中何郁郁,冠带自相索。长衢罗夹巷,王侯多第宅。”(《汉诗》卷一二《古诗》,载逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,第329页)而今那故都的金碧历经了沧桑,悉数在历史的波涛起伏中影影绰绰地逃遁流逝,化作一片空影寂寂的平坦麦田,无言地昭示着冥冥中的兴亡。

图2在高架桥上北眺汉魏洛阳宫城遗址(王杨梅摄影)

南郊太学

如果说雒阳城内的规划,重在烘托政治的威仪肃穆;那么城南则成为礼制、科技与文化教育的渊薮。雒阳城南,建有祭祖、祭社、祭天的明堂、辟雍与灵台,称为“三雍”。其中,灵台是用于观测天象、以正律历的高台建筑,从东汉中元元年(56年)建成开始,使用至4世纪初,对古代的天文事业发挥过重大作用。据考古勘查,东汉灵台遗址整个范围达4万余平方米。这座目前我国发现最早的天文观测台遗址,位于今偃师市佃庄镇岗上村与大郊寨之间,如今只剩下一座巨大的夯土台。东汉著名的科学家张衡就曾在元初二年至永宁元年(115—120年)、永建元年至阳嘉二年(126—133年),先后两次任职太史令,主持了灵台的天象观测及研究。(桑永夫:《汉魏洛阳故城编年史》,第59—63页)

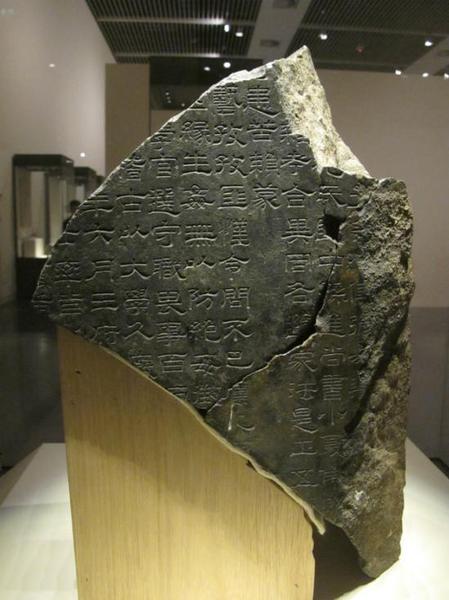

雒阳城南郊还有太学,位于今偃师佃庄镇太学村西北,洛河南岸。据考古发掘,遗址南北长220余米,东西宽160余米,四周有墙,各设一门;遗址内有大面积的夯土建筑基址,内有一排排呈东西向或南北向的长方形房基。太学是自西汉武帝独尊儒术以来我国古代官方的最高学府,始创于武帝建元五年(前135年),而东汉太学则起于光武帝建武五年(29年)。东汉太学贯穿了本朝近两百年的历史,曾经由顺帝诏修后,规模宏大,太学生最多可达3万余人。灵帝熹平年间(172—178年),树立由蔡邕等学者以隶书体刊刻的熹平石经。直到东汉末年董卓入洛,太学被毁于战火。但曹魏、西晋、北魏皆在原址复修太学,曹魏时期亦刻石经,却难以再现东汉的盛况。西晋太学因永嘉之乱被毁,北魏复修,终因高欢执政后将洛阳太学的石经迁往邺都而损失过半,走向彻底的消亡,即使后世学者用力甚勤,四处搜寻石经,也不过是残余之物,让人心痛。如今除了太学遗址,我们只能从留存下来的汉魏石经残块上,去想象昔日诗书斯文的盛景。中国社会科学院考古研究所、故宫博物院、中国国家博物馆(图3)、洛阳博物馆等文博考古机构皆收藏有汉魏石经残块。(桑永夫:《汉魏洛阳故城编年史》,第39—43页)

图3 中国国家博物馆藏东汉熹平石经残块(霍宏伟摄影)

说起东汉太学的石经,便不能不提到蔡邕。这位流传千古的著名学者,精通经史、辞章、术数、天文、音律、书法,被时人称作“旷世逸才”。但他凭借书生意气投身政治,孰料其政治生涯又展开于朝局错综复杂的东汉晚期,虽然他殚精竭虑,却并不为君所用,屡受挫流放,最后还在董卓治下进退两难,付出了生命代价。只是虽身陷政治斗争漩涡,蔡邕始终未曾放弃对学问修养的追求与秉持。在早年任议郎时,他不满于当时的儒家经籍“文字多谬,俗儒穿凿”情况,熹平四年(175年),与同僚上奏求正定六经文字获准后,自书儒家经典(《诗》《书》《礼》《易》《春秋》《论语》等)于46块石碑上,让工匠镌刻,立于雒阳太学门外,这便是“熹平石经”。史载当碑立好后,“其观视及摹写者,车乘日千余两,填塞街陌。”(《后汉书》卷六〇下《蔡邕传》,第1990页)

蔡邕之女蔡琰,也是名奇女子。受其父亲传,博学有才辩,拥有极高的文化修为及天赋。不过蔡文姬的命运跌宕起伏,一生三嫁,中间一次是因战乱被掠入胡地,嫁给南匈奴左贤王;入胡地十二年后,才被曹操赎回,却又不得不面对与在胡地生育的二子的生离别。蔡琰留下了《悲愤诗》,诉尽乱世征战中女性颠沛流离与撕心裂肺的坎坷经历,其对生命发出真实深刻的困惑与叩问,触动了无数人的心怀。

从某个角度来看,蔡氏父女的命运与其所彰显出的精神,可以说是东汉晚期士人的经历写照与宿命代表。东汉最为典型的知识分子是太学生,这一群体并非书斋学者,而对政治有着强烈诉求,因而被斥之为“党人”,在东汉晚期曾两度遭遇过“党锢之祸”。他们中间出过许多名留青史的人物,比如主要活跃于顺、冲、质帝三朝的名臣李固。他学以致用,政绩颇丰,后因不肯立刘志为帝,与操纵朝局的外戚梁冀抗衡,最终被残害。更让人感佩的是他的气节风骨并未止于其身,还延续到了子女身上。李固死后,他的两子接连被害,唯独第三子李燮在其姐李文姬的谋划下,随父亲门生王成亡命徐州,隐于市井做起商仆,才终于死里逃生,其年不过十三。十余年后梁冀被诛,李燮得以返还乡里,姐弟重逢,悲感旁人,生死世事无限沧桑。李燮被征为议郎,灵帝时拜为安平相,在位廉方自守、忠正敢言。当无道的安平王被黄巾军掠后,他勇于上奏不宜复其王国,其名声广为流传,京师人誉为:“父不肯立帝,子不肯立王。”

固然东汉儒士有激扬名声、意气用事的弱点,并且在与外戚宦官的政治斗争的背后往往也牵涉利益集团的纠葛,无休止的斗争使得朝纲国体雪上加霜。但从另一方面讲,那些儒士和太学生为此除了必须承受个体生命与意志上的摧残磨难,还必须面临一种家国情怀的重创。谁又能说,背后支撑他们的又没有一份对国运的忧患与信仰呢?

所以,在今天重温东汉太学生,不仅仅是因为他们是被一个时代所记录的知识分子群体,反映了那个时代的主流精神气质;还因为从这个群体身上,能够感觉到当时雒阳城的温度与呼吸。毕竟城市对人群思想气质的影响和塑造,是潜移默化又难以忽略的,所以今人不能不去想象东汉的雒阳城,到底是怎样的一座城市,才能哺育出那样一批惊世骇俗、勇于担当的群体?

北邙冢墓

东汉、曹魏、西晋、北魏,四个王朝相继建都于汉魏洛阳城,辉煌与衰亡在这里此起彼伏。这座城市曾几度在战火中毁灭,如同人的生命一样,在生与死中循环往复。比如汉末曹植随父西征马超时,所见的雒阳城便不再是“宫室崔嵬兮”、“洛中何郁郁”,而是“洛阳何寂寞,宫室尽烧焚……中野何萧条,千里无人烟”。(曹植《送应氏二首》,《曹植集校注》卷一,人民文学出版社,1984年,第3页)

除了感叹城市之亡,人们也哀叹生命的沉浮:“驱车上东门,遥望郭北墓。白杨何萧萧,松柏夹广路。下有陈死人,杳杳即长暮。潜寐黄泉下,千载永不寤。”(《汉诗》卷一二《古诗》,《先秦汉魏晋南北朝诗》,第332页)这说的便是北邙山。历经数朝,邙山墓葬可谓是封土相望、层层叠压,以至有“邙山无卧牛之地”的民谣。如今可知的洛阳汉魏墓葬数以万计,今选择帝陵、皇室成员墓、官吏墓及壁画墓等四类墓葬,从另一个方面来看洛阳。

第一类为帝陵。东汉是古代陵寝制度的创新与发展时期,(韩国河:《东汉北魏陵寝制度特征和地位的探讨》,《文物》2011年第1期)其意义非凡。汉明帝永平十七年(74年)正月,原该要拜谒原陵。一夜明帝“梦先帝、太后如平生欢。既寤,悲不能寐”,(《后汉书》卷一〇《皇后纪》,第407页)于是挑了个黄道吉日,率百官及故客上陵。这实际就是把每年元旦朝贺皇帝的“元会仪”、饮酎礼、部分宗庙祭祀礼,合并至陵寝处成为“上陵礼”,大大提高了陵寝在祭礼中的地位。史书关于明帝感性的一面格外用墨,写他“阅阴太后旧时器服,怆然动容”,给兄弟刘苍去信讲:“岁月骛过,山陵浸远,孤心凄怆,如何如何!”(《后汉书》卷四二《刘苍传》,第1438页)一代帝王能有此感怀,可知死生之大事,焉能不重?

洛阳分布有11座东汉帝陵,其中5座位于汉魏洛阳故城西北方的邙山,即光武帝原陵、安帝恭陵、顺帝宪陵、冲帝怀陵及灵帝文陵。另外6座位于洛阳故城东南方的洛河以南,即明帝显节陵、章帝敬陵、和帝慎陵、殇帝康陵、质帝静陵与桓帝宣陵。新中国成立后,考古工作者陆续对洛阳的东汉帝陵进行实地考察,尤其是进入21世纪以来,这一工作形成系统规模。“2017年度全国十大考古新发现”之一的洛阳东汉帝陵考古调查与发掘项目,通过发掘北邙山上的五座帝陵陵园遗址,主要解决了陵园的整体布局、陵园建筑结构,以及相关遗迹的性质、年代、内涵等问题,东汉帝陵的基本面貌得以复原。(《2017年度全国十大考古新发现终评会》,内部资料,2018年,第53—55页)

北邙三十里铺村南有一座大型封土堆,俗称“大汉冢”(图4),其归属存在争议。清乾隆年间的龚松林考订此冢为明帝显节陵;但陈长安先生则认为大汉冢应为安帝恭陵;另外根据韩国河、严辉两位先生最新的研究成果,大汉冢应是光武帝刘秀的原陵。(韩国河:《文化认定与价值立场:考古学对历史文献的态度》,《光明日报》2018年6月25日;洛阳市第二文物工作队:《邙山东汉帝陵地望的探索之路》,《中国文物报》2006年11月3日)

图4 大汉冢标志碑(王杨梅摄影)

大汉冢封土形制为圆丘形,夯筑,如今已是草木覆盖。取径登顶,四周皆为平地,向北眺望可见俗称“二汉冢”的另一座封土堆(图5),陈长安先生认为那是安帝长子顺帝的宪陵,再北为“三汉冢”,三冢南北纵列一线,相距一里余,是为家族墓葬序列。大汉冢和二汉冢之间,开辟出连霍高速公路,车行寥寥,并未打破周围的寂静与空旷。浩浩荡荡的风穿越而来,大汉冢顶的杂草灌木被吹拂得跌宕不休,似乎想要诉说邙山上那几千年光阴的悠茫。

图5 在大汉冢上眺望二汉冢(王杨梅摄影)

第二类为皇室成员墓。近年,洛阳市寇店镇西朱村南发掘了一座曹魏时期的高等级皇室墓葬,位于邙山以南的万安山。为长斜坡墓道砖室墓,由墓道、甬道、前室和后室组成(图6)。据考古工作者推测,这座墓葬为魏明帝墓的袝葬墓。如今,这座大墓敞开露天,称为“大揭顶”。位于考古工棚下,站在墓坑顶部地面边缘,即可将地下墓室的建筑布局看得一清二楚。大型斜坡墓道由考古工作者架设了保护支架,沿坡道深入地下十数米,通过甬道,便进入到墓室内部。墓室的前、后室交界处还残留着砖券顶,据称前室砖壁上发现过残存的壁画,但壁面剥落严重,难以辨认。后室留有放双棺的痕迹,由此推测为合葬墓。

图6 洛阳寇店镇西朱村曹魏大墓俯视(中国文物报社供图)

图7 中国人民大学研究生在曹魏大墓工地现场考察出土墓砖(李重蓉摄影)

第三类是官吏墓。2009—2010年洛阳连霍高速改扩建时,在邙山大汉冢东侧发掘了曹魏时期的曹休墓。这是一座长斜坡墓道砖券的多室墓,由墓道(图8)、甬道、墓室等组成。后室、北侧室、西南侧室分别安葬墓主人及合葬者。出土器物80余件,主要有陶器、铜器、铁器、金银饰等,其中后室中部出土一枚铜印,篆书白文“曹休”两字,证实了墓主人的身份和墓葬年代。(洛阳市第二文物工作队:《洛阳孟津大汉冢曹魏贵族墓》,《文物》2011年第9期)

图8 曹休墓斜坡墓道(王杨梅摄影)

从连霍高速主路下来,走一段乡间小路,便可以到达曹休墓。从有些陡峭斜向的墓道下去,光线逐渐变暗,经过甬道,进入墓室内部后需要电筒照亮。墓室由前室、耳室、北侧室、南双侧室、后室等6个室组成,均为拱券顶。据考古报告称,“甬道及各墓室内壁均有饰白灰迹象,且发现多处红色彩绘,但脱落严重,是否存在壁画不能确认。”确实,墓室内是一个与外面阳光灿烂的人间截然不同的存在,漆黑并阴冷,曾经所藏器物已交由文博部门保管。电筒光束所及,只能依稀辨别近身的墙壁与室顶,置身于那些黑寂中千余年前的砖与土之间,仿佛能够嗅到那丝丝尘埃落定、死生陌路的决然。

曹休是曹操特别中意的一名战将,被曹操誉为“吾家千里驹”,还是曹丕的顾命大臣。他去世时,曹植专门写过一篇《大司马曹休诔》,以抒哀痛。曹植这位在诗酒中流连了一生却又不甘、因此注定抑郁纠结的才子,也和洛阳结下了一段不解之缘。黄初三年(222年),31岁的曹植被封为鄄城王,在这次入洛受封、返回鄄城的途中,路过洛水,他以无与伦比的才思与想象,借助笔墨将心中久积的苦闷郁结尽情迸发出来,创造了名动千古文坛的洛神,浓墨重彩地向世人宣布他在洛水有过怎样一次动人心魄的奇遇。他笔下的女神,源于楚辞的浪漫多情,也来自汉赋的惊才绝艳,她自古老的湘江一路走来,走向汉魏的洛水,曾由生入死,又最终从死亡中获得永生。这种对死亡的独特审视角度,向现代人展示出古人生死观的一角。

第四类为壁画墓。如洛阳西汉的卜千秋墓,便是一座绘制有想象瑰丽壁画长卷的空心砖室墓。在墓室主室、墓门与后壁山墙之间的墓顶平脊内侧,用线条与色彩画出一幅墓主人升仙图。这幅长卷长4.51、宽0.32米,共计1.44平方米,略微狭窄的长条上,从左到右依次有女娲、月轮、羽人、五灵(即青龙、白虎、朱雀、麒麟、鱼妇)、西王母、玉兔、卜氏夫妇、伏羲和日轮,夹杂着云气缭绕。主室墓门门楣绘制句芒神,后壁山墙画出方相氏与龙虎图。方相氏是傩戏中带领12种凶兽驱魔的主帅,如《续汉书·礼仪志中》记录了东汉洛阳大傩活动的过程。(王绣、霍宏伟:《洛阳两汉彩画》,文物出版社,2015年,第56页)在原本冰冷恐怖的墓室里,亡者却置身于神人、神兽环绕保护的祥和仙境中,并且被引领着走向升仙之路,这种艺术想象暗示于一种无常流变的基调中,希冀浪漫潇洒、获得安抚慰藉的终极关怀。

西晋的文人张载登北邙曾作《七哀诗》:(逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,第740—741页)

北邙何垒垒?高陵有四五。

借问谁家坟,皆云汉室主。

恭文遥相望,原陵郁膴膴。

……

在诗人的感慨之外,死亡作为一种无可逃避的绝对存在矗立在每个人的生命终点,汉代人为此以“事死如事生”的审慎态度来处理和想象死亡,凭着这份洞彻与达观,他们不仅赋予生死以崇高感,也滋养、拓展了艺术的无限天地。

对于人类个体,至大莫过于生死;对于一座建筑,存在莫过于兴废;对于一类精神共同体,功罪莫过于春秋;对于一个王朝,意义莫过于荣辱存亡……而汉魏洛阳城将这一切见证目睹、容纳涵盖,但她不言不语,以一种静默长深的姿态,顽强地抵御着人世的喧嚣与光阴的磨蚀。洛阳城将成败等闲视之,虽然卑渺如沧海一粟的生命个体,庞大如轰轰烈烈的一代王朝,她都慎重以待;但同时又持有庄生“无己、无功、无名”的逍遥游无待之精神,不为一时一地的得失所滞。纷纭腾突,谷静山空,一切留于世人评说,她只平静地走过自己的历史,走向自己命运归宿的地平线,走进我们每个人似曾相识的心底。“若问古今兴废事,请君只看洛阳城。”([宋]司马光《过故洛阳城二首》,《司马光集》第一册,四川大学出版社,2010年,第145页)

(本文首刊于《文史知识》2018年第9期,作者李重蓉任职于中国国家博物馆,澎湃新闻经授权发布,文图均有所增补。本文写作得到洛阳古代艺术博物馆副馆长徐婵菲女士、洛阳市文物考古研究院李继鹏先生、洛阳师范学院张鸿亮先生的帮助,中国人民大学博士生王杨梅同学提供较多图片,特致谢忱。)

编辑:杨岚

关键词:洛阳 东汉 阳城 汉魏洛阳城址

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅