首页>书画·现场>书画现场头条书画现场头条

冠绝一时的草书大家

——谈林散之、高二适草书风格

主讲人简介:

庄希祖,原名庄熙祖,晓庄学院副教授,中国书法家协会会员,南京市书法家协会原副主席。他先后师从萧娴、林散之、高二适先生,擅长隶、楷、行、草诸体,书风隽秀。著有《毛笔字入门》《中国书法全集———魏晋南北朝名家卷》(第二十卷)《怎样临摹禇遂良雁塔圣教序》《怎样临摹虞世南孔子庙堂碑》《书法篆刻》《历代书法名作赏析》《林散之书法艺术解析》等,论文有《非碑论》等多篇。此外,还编写了《书法篆刻》和《历代书法名作赏析》等。曾多次参加省内及国内外的书展。

庄希祖

编者的话:

■2018年是我国著名书法艺术家林散之先生诞辰120周年、高二适先生诞辰115周年。为纪念二位先生及其艺术成就,日前由南京大学群学书院联合十竹斋画院、半城读书在南京图书馆进行了一场人文与艺术论坛,邀请了林散之、高二适弟子,著名书法家庄希祖先生和高二适之婿、高二适研究者尹树人先生讲述“金陵两草圣”的生平、志业、交谊与艺术成就。尹树人先生着重对高二适先生进行了讲解,他在讲座中提出,高二适先生在章草研究方面有着突出的成就,晚年更是力倡学草书者应学章草,并有着自己独到的见解,此外,高先生还在书法评论方面独具创见。限于篇幅,本期讲坛现刊登庄希祖先生对林、高二位先生的书法艺术进行全面解析,以飨读者。

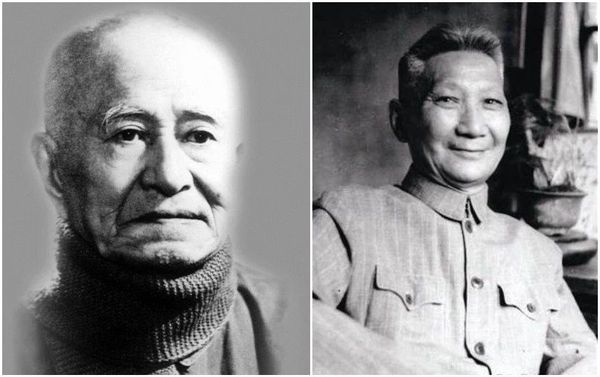

林散之和高二适先生

草书大家的风骨

南京浦口区求雨山上先后建立了林散之、萧娴、高二适、胡小石4位大书法家的纪念馆(林散之纪念馆建于1988年,萧娴纪念馆建于1998年,高二适纪念馆建于1999年,胡小石纪念馆建于2006年)。他们是当代中国书法碑帖各派的杰出代表。他们以各自不同的师承,选择了不同的书学之路:有以碑学为主的,有以帖学为主的,也有碑帖相结合的。他们均以鲜明的个性、独特的风貌屹立于中国书法史的高峰。

萧娴是纯碑派,是康有为的女弟子,她全盘继承康南海(康有为,广东南海人,人称“康南海”)的衣钵,并发扬光大,以大气磅礴、敦厚朴茂的擘窠大字而名扬海内外。胡小石和林散之走的是碑帖结合之路,胡小石是茒清李瑞清的入室弟子,因此碑学功底深厚,早年酷似乃师,晚年习草甚精,是以碑入草的领军人物。林散之是黄宾虹的学生,书法精擅各体,于汉隶、魏碑下过深功,并能将其以碑质帖貌的形式形成自己独特的草书风格,晚年大草书因前无古人的散逸虚幻而得名。高二适则是章士钊的学生,书法走的是纯粹帖学之路,专攻二王(东晋大书法家王羲之和王献之父子,并称“二王”)及章草,旁及元代汉学家和书法家康里子山及宋仲温草书,晚岁自创新体,将章草、今草、行书、大草书融合一体,形成风格独特的四体书而名扬天下。

在这四大书法家中,林散之、高二适两位先生以草书而闻名。本人有幸曾为二老磨墨伸纸侍奉左右,对他们的书写习惯及书艺主张有些了解。

林散之出生于1898年,1989年故去,江苏江浦人。原名以霖,号三痴,后更名散之,别号散耳,江上老人。1929年赴沪上师从黄宾虹学山水,1934年孤身北上,徒步入川作万里行,得画稿800余幅,诗200余首。新中国成立后曾任江浦县副县长,后为江苏省国画院画师。因诗、书、画艺成就卓著而被号为诗、书、画“当代三绝”。出版有《江上诗存》《林散之书法集》及书画集多种。

高二适出生于1903年,1977年病故。江苏姜堰(旧属东台)人。原名锡璜,后易为二适,号瘖庵、舒凫等。21岁任立达国民学校校长,25岁考入上海正风文学院,26岁考入北平研究院为国学研究生,后任侨务委员会科员、立法院秘书。中华人民共和国成立后被聘为江苏省文史馆馆员,1965年以《兰亭序的真伪驳议》一文而名扬天下,出版有《〈刘梦得集〉校录》《新定急就章及考证》《高二适书法选集》《高二适手札》等。

林散之、高二适两位草书大家均以独特卓越的书风屹立于当代,他们不同风格的书法艺术又与他们不同的性格、师承学养及经历有很大的关系。两位先生均道德高尚,操守自重,在大是大非问题上大义凛然。这一点能从他们留存的诗文中得到验证。

高二适先生爱憎分明的性格表现得强烈而直接,如“兰亭”论辩中,敢于与权威论辩,表现出中华传统文人的铮铮铁骨。林散之先生同样坚持原则,却比较含蓄而委婉。

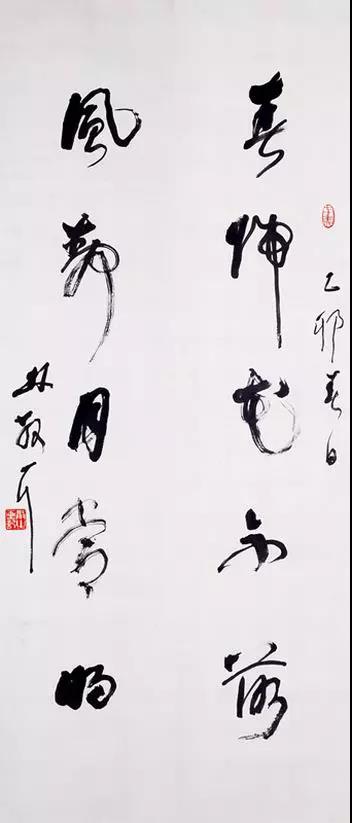

林散之草书联“春归花不落,风静月常明”

独树一帜的草书艺术

林散之先生的草书温文尔雅,不激不厉。他深得宾虹先生运笔“平、留、圆、重、变”之要诀,深刻理解了“金之重,而以柔见珍,铁之重,而以秀为贵”的道理。因此,他的草书笔画圆浑、凝练如万岁枯藤,迟送涩进,线条是无粟米不曲的屋漏痕,表现出强烈的金石气。林先生这种充满金石意味的线条,既不像于右任行草书中形式上的魏碑意味,也不像李瑞清的书作以金错刀的样式表现出来的生硬碑意。他与众不同的碑帖结合之路是能将数十年如一日的临习汉魏碑帖的功力融化在血液里,以草书线条的屈曲涩进、似有若无的形式表露出来。他是将功力内涵在草书的笔画之中,因而是自然的、成功的。

林先生的书法功力还含有山水画的阴阳虚实、主次揖让等构图上的基本功以及对水墨的驾驭能力。临老草书的墨色变化,可以说是仰仗了山水画的技法,他全盘继承了黄宾虹先生的衣钵,对水墨的运用驾轻就熟。宾虹先生所编《美术丛书》第一卷开首之篇即为笪重光《书筏》(江苏古籍出版社1986年据1936年神州国光社第三版影印出版),足见黄宾虹对其极为推崇。林先生深悟其中的奥妙,不仅为学生抄写全文,还逐字逐句的讲解,深得个中三昧。《书筏》中有“磨墨欲熟,破水用之则活”,是说林先生再三要求学生磨墨要熟,即墨要磨得很稠,要悬肘,顺时针重按慢磨,水不能太多,多了会溅出,要不断添水,要将砚池中的墨汁磨到不淹墨磨的痕迹,这就是“熟”。这么稠的墨会滞笔,因此要“破水用之则活”。林先生的书写习惯是在砚池旁另加一小碟,里面盛淡墨汁,即洗笔水,有时还会用笔蘸一些浓墨调和在水碟里,再将笔刮干,然后再蘸浓墨书写。下笔时笔饱墨涨,血肉浑成,任其洇化。他是不赞成用废宣纸吸按涨墨,而是顺其自然,要的就是这种浓重湿墨的效果。林先生惯用长锋羊毫笔,因锋长且软,故聚散顺绞,平逆翻转,八面用锋。其笔画也由浓到枯到淡到渴,变化无穷。有时看似枯淡无墨,然笔一翻转又能写出几个字来,然后再蘸墨点水或蘸水点墨,因时而异,并无定式。有时写到绞转的笔画,如“帝”字的绕圈,笔已绞成麻花状,他或径直用笔腹如山石的皴法继续完成绞转的笔画,故林先生草书中的这类笔画,分辨不出是中锋、侧锋、偏锋,给人一种似梦似仙的空灵虚幻,如烟如霞的感觉。然写到最后一竖时,照样将在书写过程中理顺,最后收笔处仍能中锋驻笔,表现出极强的运笔功力。

林先生的草书转多折少,但转折分明,十分守法。结体也气满势圆,不露圭角,他常以太极拳来比喻草书的结构,要达到单字内在的和合融结,字与字之间上下连贯绵延,总的来说,林先生草书的欹正、大小的变化不若王铎那么强烈激越,即以林先生自身的书作而言,亦由70岁以前的正侧俯仰之跌宕而渐次进入中正平和,由老辣紧结而进入宽博绵缓;笔画以及墨色也由原来的刚挺古秀之折钗股而进入遒劲毛涩、浓枯燥润相间的屋漏痕。90岁以后则完全由动入静,进入一种平正、大小均等、字字独立、互不勾连的状态。墨色也由浓入淡,由燥变润,真正到达一种超凡脱俗、炉火纯青的境界。与传统古人张旭、怀素、黄山谷、祝允明、王铎的草书不同之处在于笔画的柔润、毛涩和空灵,其内涵之丰蕴、气息之内敛似更胜一筹,故能成全其草书大家之美誉。

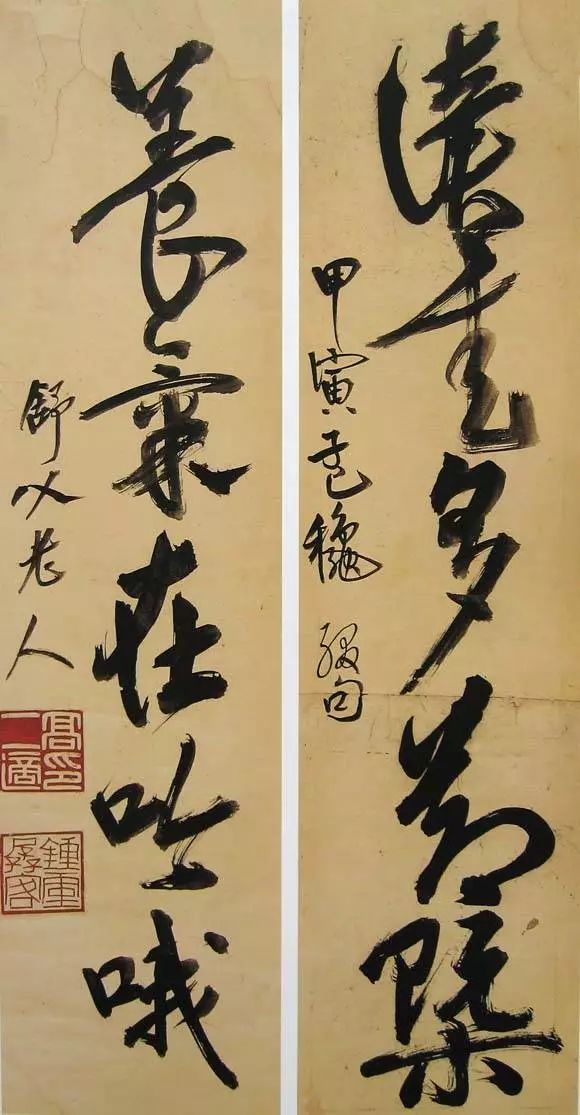

高二适书联“读书多气概,养气在吟哦”

高二适先生的小草铁画银钩,典雅端庄,骏逸神飞,笔画劲净爽利如金刀之割净,洋溢出一种隽秀古雅之气,与传统二王小草一脉相承,他的书法可以说宗法二王,尤以《阁帖》之二王书时时观摩,常常临习。“文革”期间古书佳帖均被抄走,唯留枕下日日翻阅之王羲之帖幸免于难。故有:“六六文运,仅存此册,夜便狂书十纸也。不死适老子。”(《淳化阁帖》第七卷)的题跋(见南京博物院《东南文化》1997年增刊《高二适研究》之《高二适书论》)。

高二适先生的草书法度森严,提按转折果断而守法,引带与笔画轻重分明,绝不含混。由于他研究皇象急就章数10年,著有《新定急就章及考证》一书,对草书的流变及历代大家的讹误烂熟于胸,故其书作竟无一错字(凤凰集团江苏美术出版社《高二适手札》两大册凡400件信札题记或诗稿,均系随手而书竟无一错字。此见凤凰出版传媒股份有限公司江苏美术出版社2013年9月第一版)。先生晚年(约70岁前后)自创新体,将章草、今草、大草乃至行楷融合在一幅书作中,显得十分的自然和谐,既和而不同,又违而不犯。它不似郑板桥乱石铺路的六分半书是忽楷忽隶,中间用行草书作黏合剂将其拼凑在一起。高先生是用数十年如一日的临池功夫,将各种书体融合在一起,随性所至,时行时草,时章时狂,甚至偶然出现一个楷书,独立特行,却并不突兀、生硬,反觉得妙不可言。字以大小疏密,行停自如。尤其是行间的夹注小字,楷行草书随意流走,既字字分明,又互不碰撞相违,表现出揖让变形见缝插针的高超技巧,但又自然无牵强之嫌。高先生的手札变化无穷,风格多样,一件有一件的面貌,一件有一件的风神。他是随着纸质及大小的不同,笔的新旧锐秃而变化,哪怕一小纸片之题记亦能起伏错落,成为一件极为精妙的书作。值得特别强调的是高二适先生的书作是纯粹的真情的流露,绝无一件为金钱而书的应酬之作,故其书作气息高雅,幽馨扑鼻。

纸笔运用与书写风格

学习书法,执笔方法及书写工具的不同是形成不同书风的原因之一。

林散之先生的执笔方法与众不同。70岁时,他在乌江老家农村浴池洗澡,因朽木折断,不慎跌入烫水池内,烫伤面积达70%以上,右手全部粘连成拳,后开刀将拇指、食指、中指三指剥离,无名指、小指仍与掌心连成一团,所以他是用三指执笔,执得很深,是指实掌实,古人谓之“双苞”法。

我在写论文《腕平掌竖考》时请教过先生,林先生说:“‘腕平’指手臂与手背成一平面。”边说边用左手抚摸右手的手臂和手背成一平面,“这就是‘腕平’,‘掌竖’是指手掌平竖”,并用左手抚摸一下掌竖的右手手背,即食指与小指的连线与桌面相垂直。这与包康及沈尹默先生所说的“腕平掌竖”截然不同。他们的“腕平”是指手臂腕部的两个骨节平放在桌面上,“掌竖”是指手背与手臂近乎成垂直状,此法必须反扭其筋,全身力到,故腕必僵死,无法圆转自如。有人说执笔的问题致使清一代几无草书大家,或许也是有道理的。这是包康对古人腕竖锋正的曲解,唐欧阳询的“虚拳直腕”,李世民的“腕竖则锋正”,韩方明的“平腕双苞”,乃至黄山谷论书的“钩指回腕,皆优入古人法度中”(见上海书画出版社1979年10月第一版之《历代书法论文选》欧阳询《八诀》;李世民《笔法诀》;韩方明《授笔要说》。另见上海书画出版社1993年8月第一版《历代书法论文选续编》之黄庭坚《山谷论书》),这里所说的古法与林先生的“双钩盘肘”回腕执笔法恰恰是一致的,此法书写须运臂带肘以及运腕的协调动作,故尤适合写大草书,利于自转绞转及翻转。这恐怕是林先生成功的要诀之一。

高二适先生的执笔是卧腕侧管,但与包康之法不同,他是用手掌的外侧面枕靠在桌面上,与林先生执笔的掌竖有些相似。高先生用凤眼法,其手腕是平的,故凤眼也是横的,与清代因手掌竖起的竖凤眼不同,笔管略向右前倾侧,此法恰恰利于王字一拓直下的侧锋起笔及翻折起倒。高先生传世的作品多为信札,一般运腕与运指相结合。写大字时用悬腕、悬肘法,但执笔基本相近。

林、高二位先生因书法的风格不同,故对纸笔的要求也各不相同。林先生擅用长锋羊毫笔,故蘸一次墨能写好几个字,再加上破水用墨法,故书作中的墨色变化极为丰富,笔尖的浓墨与笔腹的水在草书的连写使字浓淡枯渴,墨分五色,尽显眼底。由于林先生用长锋羊毫笔,所蓄水墨较多,故喜用生宣净皮,尤喜用陈年夹宣,因纸厚存得住墨。但写夹宣功力必须深厚,不然下笔即涨,一写即枯,不能入木三分。另外羊毫笔性柔,故所书笔画遒韧而内敛,无抛筋露骨、恣肆张狂之弊。但书家须笔力雄强方能写出如铁之刚、如金之柔的笔画来,否则拖泥带水、绵软无力,寸步难行。

高二适先生喜用短锋狼毫笔作书。硬毫笔笔性刚烈,易于劲挺矫健,但往往锋芒毕露,圭角丛生。硬毫笔难在绵柔,与羊毫笔难在刚健一样,贵在驾驭和控制能力。高先生由于勤于临池,运笔技法十分娴熟,故能将硬毫笔运用得圆转自如,化刚为柔,骨肉调停神采飞扬,而无狂野恣肆之嫌。高先生的手札变化多端,一封有一封的面貌,与他所用毛笔的新旧锐秃有很大的关系。有的作品笔笔精到,锋芒显露,神采奕奕,尤其是夹注小字,字字清晰,精微而宽绰有余,很明显是用新发的佳颖所书的得意之作。有的作品锋芒内敛,圆浑厚重,看似笔笔回护,其实是秃毫所书。因硬毫笔易损,故高先生常写信给湖州笔庄的费在山多寄佳颖(凤凰出版传媒股份有限公司江苏美术出版社2013年9月第一版)。高先生要求书法线条劲挺齐秀如金刀刻削而成,这是传统帖学的审美要求,而与之相匹配的纸张也要求细密光洁,以薄型为佳。如煮硾单宣、玉扣、毛边、薄皮等。一次,我得一小张四尺三开的乾隆纸,如获至宝,请求林先生墨宝,林先生摸一下光洁的纸面说这纸很难写。书后果然效果欠佳,笔画齐平,体现不出林先生擅长的浓涨枯涩的墨色变化,整体显得较平淡。其时我初学书法,尚不知纸笔与书写风格之间的关系。乾隆陈纸,年代久远,不可能洇化,再加上光洁细密,缺少摩擦力,因此写不出极具金石意味的笔画来。如果这纸请高先生书写,再配以新发的狼毫笔,应该能写出十分精彩的传世佳作。这说明纸笔等书写工具与书家的书风有密切的关联。

林散之、高二适以毕生精力浸淫于传统中华文化之中,尤其对书法的流变、碑帖的审美品评眼界极高,他们对自己书法的成就亦是自信的。只是林先生较含蓄,高先生较直白。记得有一次上海的印人徐璞生给林先生刻了一方“人书俱老”的闲章让我转交,林先生看了后说,这方章我不能用,表示人虽已老但书还未老的一种自谦。而高先生却主动请韩天衡刻“草圣平生”的章,并在《澄清堂法帖》后题曰:“二适,右军后一人而已。右军以前无二适,右军以后乃有二适,固皆得其所也。”这是有史以来我们看到的评价最高的“自诩”,也只有高先生敢这么说。林先生虽然也自视很高但委婉得多,记得1983年4月17日,林先生跟我笔谈时说:“我的作品能站两三年,心中有数,看看内容,看看力量,与当代诸公作品相衡量,可以看出,非是自夸。”后来,我在林先生写的笔谈纸上“两三”后添加了“百”字,故现在变成“能站两三百年”,林先生也并没再将其改回来,算是默认此说。

林散之先生对高二适先生评价很高:“矫矫不群,坎坎大树。嶷嶷菁菁,左右瞻顾。亦古亦今,前贤之路。不负千秋,风流独步。”“侃侃高二适,江南之奇特,斗筲岂为器,摩云具健翮。有文发古秀,彤绘好颜色。百炼与千锤,掷地作金石。雅俗更甄别,论贤有卓识。于人不虚誉,于己能专责,平生青白眼,未肯让阮籍。人皆谓之狂,我独爱其直。实为君子徒,恺悌神所悦。”高二适先生也诗赞林先生:“诗翁书法木根蟠,脱手千篇也不难,今代何人与真赏,只留老眼互为看。”两位老人视同知己,互为激赏。高先生去世10周年时,林先生作诗纪念,并在诗后跋曰:“自二适去世后,无人可共谈诗,哀哉!痛哉!”表现出痛失知音后的悲哀和无奈。

林散之先生与高二适先生生前均留下了大量的书法作品,并有多种高清的作品集出版,为后人学习研究和欣赏提供了宝贵的资料。我们完全可以将他们的书作与历代草书大家的代表作纵向比较,也可以与现当代的草书大家的作品作横向较量,定会发现林散之、高二适先生以他们独特的风貌脱颖而出。随着时间的推移,他们的艺术成就定将名留史册。

编辑:杨岚

关键词:先生 草书 高二 书法

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅