首页>书画讯息书画讯息

大音希声大象无形的超象世界

——访全国政协常委、国家民族画院院长王林旭

■编者按:

改革开放40年,是中国美术呈现繁荣风貌、获得最大发展机遇的年代。40年来,中国写意绘画和发轫于西方现代艺术的抽象绘画在不断碰撞、交融中有了新的面貌,中国写意绘画给抽象艺术带来了别样的形貌,赋予了新的涵义。全国政协常委、国家民族画院院长、著名画家王林旭的艺术创作开始于上世纪70年代末,通过40年的不断探索和实践,不但形成了自己独特的艺术风格,还丰富了当下的美术理论。本期学术家园专访了王林旭院长,请他谈谈40年来他的艺术世界。

王林旭的作品《共同的家园》(联合国收藏)

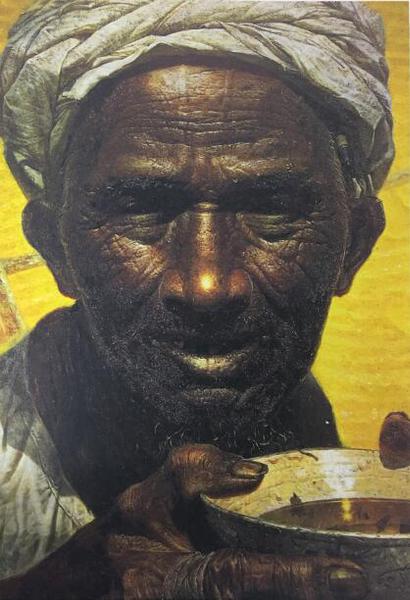

罗中立的作品《父亲》

40年创作的思考

学术家园:今年是改革开放40周年。可以说,您的创作也是从40年前开始的,40年来,您对艺术创作有哪些思考?

王林旭:我的创作是伴随改革开放走过来的。今年是改革开放40周年,40年来,中国的美术创作有着翻天覆地的变化。我心里有一个阶段划分,那就是每10年算一个创作周期,即是说,每10年我都要有所思考、有所进步,有所创作,这样才能不断突破自我、不断超越自己。如果按照艺术创作从入门、寻找、发现、探索、研究、实践等这样的规律来说的话,我想我也是从这样的阶段中不断走过来的,且每一个阶段都有着不同的思考。

改革开放,使中国对外的大门打开,中国社会在经济、文化等各个方面开始全面复苏。春回大地,在这样的大背景下,西方各种流派的艺术和绘画理论也都纷纷被介绍到中国。刚刚踏上艺术道路的我,首先面临的是如何确定艺术走向问题。改革开放之初,正是我上大学之时。大学期间,我便从水墨开始,一边进行创作实践,一边寻找并确定自己的艺术方向。由于自己对竹的特殊情结,创作了大量的关于竹主题的绘画。

1981年,偶然的一次创作,使我对岩石拓印和实物拼贴有了兴趣,便开始了这种非传统水墨绘画技法的实践。1985年,台湾画家刘国松在山东美术馆举办的绘画展,更是给了我很大的启发,让我更有了一种基于传统如何进行突破和创新的创作冲动。那时候我就想,这可能是我要找寻的方向。

1988年,我作为山东青年代表团成员到日本进行访问,打开了我的绘画世界。随后,1990-1992年,我到日本东方艺术大学和日中友好会馆做访问学者,在这3年的访学经历中,日本画的创作理念、创作方法都带给我很深的影响。特别是有着日本画坛“三大山”称号的东山魁夷、高山辰雄和平山郁夫,他们从近代开始从西方绘画中吸收元素加以改造,将色彩引入到水墨画的创作,给了我很大的启示。他们作品中的色彩,是画面上金粉、银粉以及其他矿物颜料所造成的灿烂辉煌的视觉美感深深吸引了我。其实,金银等材料早在唐代就被我国画家运用于绘画之中了,但随着宋元以降文人画逐渐占统治地位,色彩日益受到轻视甚至被排除在绘画语言之外。在日本,当看到他们的画家用这样的方法获得成功后,我就深切感受到,以传统的宣纸、水墨材料和技法创作的作品,无论怎么求变,都难以突破古典意趣,也与当代审美观念和审美感受格格不入。因此,我想一定要在工具材料和技法上有所改变的作品,才能创作出符合当代人审美理念的作品。这也是这一时期我的思考。《沙尘暴》系列作品就是思考的成果。

1995-2002年,作为联合国“艺术与科学”课题的研究者,我在美国加州州立大学圣荷西分校亚洲文化中心进行研究工作。这7年,对我个人创作来说,是一次难忘且珍贵的经历。它不仅开阔了我的眼界,还增长了艺术知识,在游历世界各国的同时,更是观赏了多彩绚烂的世界艺术。1996年,我创作的非具象绘画《黄河之水天上来》引起了广泛关注,它是抛弃水墨和毛笔而采用矿物彩色颜料并以泼洒的手法创作而成,是我艺术探索的成果,也是从这时候开始,这种在传统水墨绘画基础上的创新,成为尔后一段时期内主要的创作方式。

观照生命和未来的

“超象”艺术

学术家园:您的这种非具象绘画,被称为“超象绘画”。什么是超象绘画?如何来理解它?

王林旭:“超象”,是中国古代哲学与古典艺术的命题,也是西方艺术自19世纪末、20世纪初兴起的抽象艺术思潮所面对的命题。它取义于中国古代文艺理论“超以象外,得其环中”,以“大音希声,大象无形”为旨归,是艺术创作的指导原则,更是艺术审美境界的最高要求。

长期以来,人们对“超以象外,得其环中”的理解,在于超越物体原初的视觉物象去捕捉和描绘心中的审美意象,但对如何略于形似去表现对象的内在神韵,人们的创作方法和语言方法却千差万别,大致可以划分为具象和抽象两大类。也有人将介于具象和抽象创作方法之间的高度主观意念支配下的艺术称为意象艺术,属于无法与具象和抽象两类艺术构成平行对等关系的第三种艺术语言。理由在于,具象和抽象艺术都是要追求意象的,而意象本身是不能够脱离开具象和抽象的视觉形式而独立存在,它只能存在于创作者和欣赏者的大脑意识和感觉兴味中间。

我的“超象绘画”,首先就是试图在具象艺术注重对象形象的写实性描绘和场景的真实性再现之外,去捕捉更加博大深邃的宇宙生命的律动。它非写实也非再现,也不是对自然物象的模拟和再现,这是它的第一个语言特点。其次,它虽然是非具象的,但从整个画面的造型结构、色彩和色调等元素来看,某些局部甚至整个画面图像,依稀有着自然物象的影子,宇宙的混沌、大地的厚重和云雾的苍茫,都能够让观众感同身受。再有,我多年的创作实践形成了当下绘画的一个范式。它既不同于具象和抽象艺术的创作方法,又保留了自然物象的痕迹,是一种全新的创作方法。同时,它格外关注创作和欣赏时身临其境的审美感受和现场感受,注重将转瞬即逝的审美意象在意象空间和意象构成上进行拓展,让意象焦点向主体的自我转移,将审美主体(既指艺术家本人,也指欣赏者和接受者)在意象构成中的主导地位自觉并且更大地加以强调和突现,从而强化了意象生成意境的可能性。因此,它的第三个特点体现了东方传统文化追求有形之外无形的生命本体这个最高审美境界的旨趣。

学术家园:能否举例说明一下呢?

王林旭:比如《沙尘暴》系列作品。它诞生于上世纪80年代末期,特别是1986年,我在宁夏、内蒙古等地真切感受到沙尘暴的“威力”和危害,那种沙尘扬起时像一面墙压倒过来、对面不见人的场景至今令我难忘。我当时就想,我要把它画下来。所以从1986年创作第一幅画开始,一直到1998年,推出以“沙尘暴”和“环保”为主题的系列作品。这些作品主要是以中国水墨的绘画方式,加入日本运用材料的方法和西方的视觉方式,创作了沙尘暴系列。它不是在描绘具体的风景,包括对海啸、地震、霾等的创作,都是非具象又非抽象、非写实也非再现,我是将自己对自然的感受倾注于艺术创作之中,在表达我的目的的同时,进行艺术化的处理。如我想让人们关注自然灾害带给人们的危害,那么如何来表现?比如《共同的家园》系列作品,虽然以竹子为意象,但主题却表现在意象之外。竹子本来是绿色的、青色的,我把它画成黄色的、白色的,山水云气风等环绕在竹子周围,这是环境对它的影响,所以当人们看到这样的竹子,就会有所思考。

文艺是时代前进的号角

学术家园:从您的作品中可以看出,您比较关注自然与人的关系,并以此来表现宏大的主题,在您看来,这种观照来自哪里?

王林旭:自然与人息息相关。从情感上讲,我一直说我是农民的儿子,从小在田间地头长大,泥土的气息、湛蓝的天空、一望无垠的稻田是我熟悉的自然风光。虽然已经离乡多年,但这种情感不会消失,不管在哪里,自然带给我的感受都是最直接的。从艺术上讲,关注自然与人,不仅是我不断进行探索、实践的结果,也我艺术创作的追求所在。因为在不断探索的过程中,不管是以中国水墨的方式来表现,还是以金银等新材料的运用来呈现,它都是我艺术实践和艺术追求中的一种自然流露,是我对生命、对世界、对宇宙的一种思考的表达。

学术家园:这让我想到中国哲学中“天人合一”的重要命题。对此您有哪些思考?

王林旭:首先,这是中国画所追求的境界。“天人合一”的哲学观也是我创作的出发点。不管是早期画竹,还是后来画的超象艺术,“天人合一”的思想贯穿始终。其次,从艺术创作角度来说,总结和继承中国传统绘画中的精髓,是中国绘画创作中的核心。同时,借鉴和吸收外来艺术和文化中的精华,推动中国绘画艺术的发展,是当下中国艺术面向世界、走向世界的语言和窗口。还有,“天人合一”也有其时代感。在信息化时代,中国的绘画艺术中“天人合一”思想也要有信息化时代的思想,有信息化时代的“天人合一”。因而,艺术创作也应顺应时代、表现时代、反映时代。所以我的《共同的家园》和《互动的世界》两幅表现时代思考的作品被联合国收藏。我认为,中国文化走出去,需要在“天人合一”哲学观的前提和观照下,审视今天人们对艺术和文化的感知与审美。让世界读懂中国,那么就要让世界读懂中国的文化、中国的艺术和中国的美术,中国的文化、艺术和美术就要有中国的思想、中国的风格、中国的精神和中国的气派。

学术家园:您提到,艺术要反映时代。习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话中也指出,文艺是时代前进的号角。能否结合您的创作实践谈谈艺术与时代的关系?

王林旭:习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中指出,文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。在我看来,美术创作是最能反映时代风貌、引领时代风气的一门艺术了。清初画家石涛曾说“笔墨当随时代”,就是说艺术创作要反映时代,艺术家要有对时代的感知。比如,罗中立创作的《父亲》,表现了上世纪七八十年代社会变革时期的中国农民形象,这是改革开放初期的绘画所表现出的时代精神和面貌。随着改革开放的不断深入,新农村的建设和发展,农民逐渐过上了好日子,反映农民生活的画作也越来越多,有的农民也成了画家,创作出一系列色彩明快、展现农民自己生活的作品。再比如,我创作的《沙尘暴》系列,也是反映了上世纪八九十年代,沙尘天气给人们的生活带来的危害,这组绘画中蕴含着环保理念。作品一问世,就受到了广泛的关注,引起了人们的思考。因此,艺术要表现时代、反映时代,同时,时代也为创作者提供了创作空间、创作素材和创作灵感,这需要创作者有着强烈的艺术感知力和时代敏锐性。

编辑:杨岚

关键词:艺术 创作 中国 绘画

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅