首页>书画·现场>书画现场头条书画现场头条

民国时期大才女群芳谱 画笔下民国女性充满生机

原标题:民国时期女性西画家群芳谱

始于20世纪初期的民国距今已有百余年历史,这样的时间长度不至于久远到面目全非,又因了这段距离得以勾勒出历史的整体面貌,好像一座神秘花园,引无数当代人渴望一窥美景,见识当时的风流人物与浪漫传奇。动荡不安的社会环境以及西学东渐的开放学风的确赋予了这个时代产生传奇的条件,单就艺术领域而言,随着西风日盛,油画、水彩等西方绘画也逐渐为国人接受、喜爱,从事西画创作的艺术家是当时中国艺坛最时髦活跃的群体,而女性西画家更是一道无法忽视的亮丽风景。在民国西画画坛中,有五位女性极具代表性,她们个性迥异、画风有别,如百花竞艳各领风骚,绽放出生命与艺术的精彩,为灰暗动荡的时代增加一抹亮色,绘出一幅充满生机的民国时期女性西画家群芳谱。

堪比牡丹的丽人——关紫兰(1903——1985)

图1 关紫兰

上海著名老字号王开照相馆于2006年岁末意外发现一批民国时期的老照片,其中一张神秘美人的侧面肖像照尤引人注目——她眉目如画,削肩微垂,气质优雅,这位被许多人误认作阮玲玉的照片女主角便是民国早期于画坛和中日外交界皆颇负盛名的女画家关紫兰(图1)。

关紫兰1903年生于广东南海一个富商家庭。年少时便展露出对美术的兴趣和才华,曾入上海著名女校城东女校、神州女校学习,期间她在艺术方面得到诸多良师的启蒙引导,其中包括洪野(1886——1932),他也曾是另一位著名民国女画家潘玉良的老师,这位自学成才的画家一直致力于中西艺术融合的探索,可惜英年早逝,留下的作品和资料寥寥无几。另一位对关紫兰的艺术道路有着举足轻重影响的老师,则是中国早期油画的先行者、洋画运动的发起人陈抱一(1893——1945),由于其自身留学经历以及与日本美术界的密切交往,关紫兰毕业后经陈抱一力荐留学日本继续学习西洋画。

1927年,24岁的关紫兰东渡日本,就学于位于东京神田的文化学院西洋画系,师从日本著名洋画家有岛生马(1882——1974)和中川纪元(1892——1972)。留日期间关紫兰接触到了更加地道的欧洲现代派艺术,同时吸收了老师中川纪元所承袭的野兽派风格,绘画色彩大胆、线条奔放、形象原始生动的精髓,又融入女性的敏感与率真,画面爽朗明快、洒脱自如,颇有大家风范。其作品《水仙花》入选日本绘画界重要展览二科会,并由东京神田印刷所印制成明信片发行。经过一系列展览和宣传,才貌双全的关紫兰在日本艺术界广受赞誉,其师中川纪元盛赞她为“堪比中国名花——牡丹的丽人”。

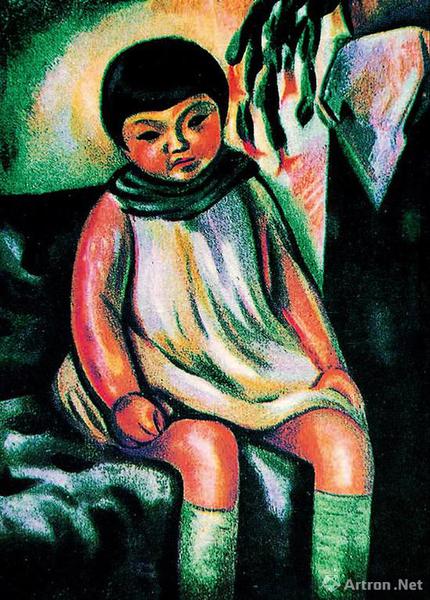

图2 关紫兰 少儿像 90cm×75cm 布面油画

1929年 中国美术馆藏

回国后的关紫兰仍活跃于中日洋画交流领域,堪比社交明星。20世纪30年代关紫兰在上海举办个展期间,《申报》发文盛赞其为“艺术天才”,“……惊异伊会那样显示伊内心埋藏的情感,冲破了海上最近艺术界的沉寂。”关紫兰尤其擅长肖像画,画中人物充分展现了当时都市摩登女性的精神状态和时代风貌,这一点在其代表作《少儿像》中表现得尤为突出。该画初次发表于1930年《良友画报》第50 期,当时的题目为《L 女士》。据学者考证,画中少女应是以陈抱一的女儿陈绿妮为模特。画中少女怀抱小狗布偶斜坐在藤椅上,形成简洁的“L”形构图,少女梳着童花发式,身着中式袍服与马甲,腮上鲜红的胭脂被着意夸张,却更显少女的天真娇憨。冷色的背景与少女暖色的服饰形成鲜明的对比,近乎“大红大绿”的配色,却在关紫兰的调配下呈现出别致脱俗的画面效果。少女鲜艳华丽的服饰、不谙世事的神态,皆显示出家庭环境的宽松优渥,这大概也是关紫兰早期生活的写照,画中少女即是关紫兰对自我形象的心理投射(图2)。

中华人民共和国成立后,关紫兰在上海文史馆担任馆员,几乎完全淡出了公众的视野,晚年的关紫兰并未在平淡琐碎的生活中遗失自己的优雅和情趣,她仍保持着去咖啡馆喝咖啡、使用香水等习惯,也恰是这种超然世外的纯粹和对美好事物的热爱,使关紫兰能不为浮华所诱惑,远离名利纷争,在后来残酷混乱的文化浩劫中得以免受冲击。1985年关紫兰以82岁高龄悄然辞世,一生皆如牡丹般雍容高贵、美好圆满。

寒菊傲秋霜——潘玉良(1895——1977)

潘玉良既无显赫家世,亦无出众容貌,在以闺秀千金居多的民国女性西画家群体中并不引人注目,然而在当代社会她却是知名度最高的一位,一方面由于她极高的艺术成就以及数量众多的传世作品,另一方面则由于她传奇般的身世经历和不屈从于命运的奋斗精神。

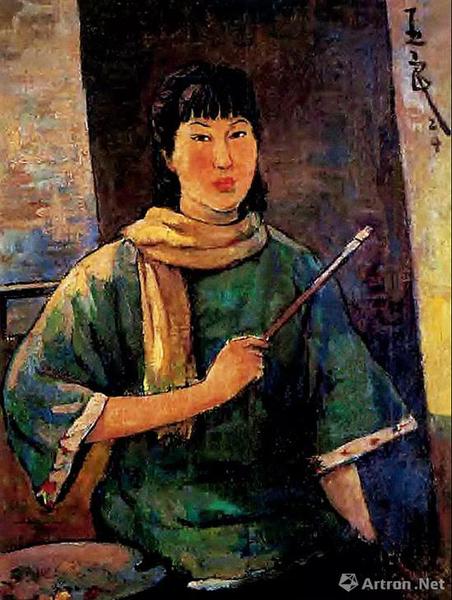

潘玉良对描绘自我情有独钟,她也许是民国女画家中自画像最多的一位。自画像是潘玉良作品中十分重要的一类,不仅能够体现其艺术水平、典型风格,更是潘玉良在各个阶段的精神面貌、生活状态以及对自我的认知的直观反映。

图3 潘玉良 自画像 56cm×40cm

布面油画 1924年

例如作于1924年的自画像中,潘玉良身着中式宽袖短袄,颈间围浅色丝巾,一副典型的女学生装扮,手中的画笔和身边的调色盘表明了她的专业。此时潘玉良正在法国留学,整日沉浸在艺术学习与创作中,这段纯粹而平静的时光也许是她生命中最美好的回忆,画像中的她眼神热切执着,充满着年轻学子对艺术的渴望(图3)。

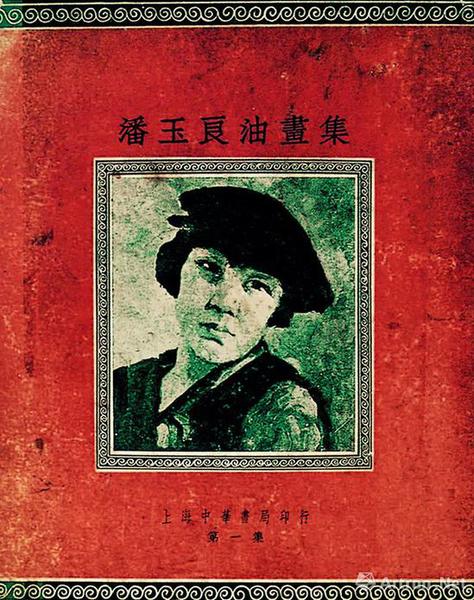

图4 《潘玉良油画集》1934年

1928年,潘玉良自欧洲学成归来,被母校上海美专聘为西画系主任,她以朴实严谨的教学风格获得学生好评,然而却总有冥顽守旧和别有用心之人揪住她寒微的出身不放,以此为把柄诋毁潘玉良的艺术和人格。一次展会上,一位小报记者要求潘玉良当众自画像以破除他人代笔的谣言。面对如此无礼要求,潘玉良二话不说,当即调色作画,用一个多小时完成了这幅自画像。这不仅仅是一幅画像,更是潘玉良对抗世俗偏见的有力回击,她将其选为《潘玉良油画集》的封面,于1934 年由中华书局出版印行(图4)。

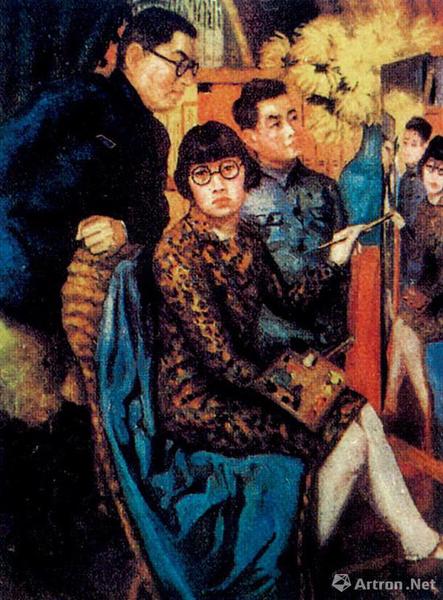

图5 潘玉良 我的家庭(潘赞化、潘玉良、潘牟)

尺寸不详 布面油画 1931年

1940年以后的自画像中,潘玉良的形象愈加成熟大方,神情较之前自信坦然,画面色调也更加鲜艳明快,可以看出随着岁月的增长,这位女画家的阅历逐渐丰富,人情更为练达。作于1931年的《我的家庭》将家庭生活场景纳入自画像中,显得别具一格。画面中潘玉良位于中心位置,手持调色盘和画笔,正在创作。画中潘玉良一头短发,带着眼镜,一身碎花衣裙,仿佛还是女学生模样。她身后站着一名戴眼镜的男子和一个男孩,分别是潘玉良的丈夫潘赞化和其正室所生的儿子,父子二人在专心看她作画,他们的目光聚焦于那幅画中之画,恰是三人的镜像,产生一种亦幻亦真的视错效果。潘玉良本人则扭头望向画外,她应该是望向一面镜子以便观察,但从观者角度看来她仿佛要从画中抽离而出,向观者诉说些什么,更增添了观者视角的复杂性。画中是一个其乐融融的三口之家,而潘玉良的现实家庭生活并不如此悠闲温馨——虽然丈夫潘赞化对她爱护有加,也支持她的艺术创作,然而社会上对她身世的道德偏见和流言蜚语,时时困扰着她。在家中,妾室的尴尬地位也让自尊心极强的潘玉良无所适从。她只能通过艺术的方式令潘赞化的正室“缺席”,为自己营造一个理想化的小天地(图5)。

与一些闺秀画家视艺术为高雅爱好不同,对潘玉良而言,学习绘画是她改变命运的契机,艺术是她的心灵寄托、生命支点和认识自我的方式。作为生活在民国早期的女性,潘玉良的坚韧独立与奋斗不息的精神令人感佩,她虽无倾城之色,却有傲世之姿,真如一株傲霜开放的菊花。

灿若昙花留芳影——蔡威廉(1904——1939)

图6 蔡威廉

同样是中国高等美术学府讲坛上的明星,相比身世坎坷的潘玉良,蔡威廉出身名门。浙江绍兴人,生于1904年,父亲蔡元培是中国新文化运动的先驱者,母亲黄仲玉是一位教育家和中国画家。她曾三度随父母去德、法、比等国,在那里接受西方的教育,通晓法、德等国语言文字。而在艺术的圣殿中,她最倾心的还是“自然界一切可见事物的惟一的模仿者”——绘画(图6)。

蔡威廉先就读于比利时布鲁塞尔美术学院,以后又转到著名的法国里昂美术专科学校学习油画。对她影响最深的画家是西班牙的委拉斯贵支、法国的德拉克洛瓦和塞尚,而意大利的达·芬奇则是她崇拜的偶象,她的毕生宏愿是做“中国的达·芬奇”!

1928年,当时中国的最高艺术学府——国立艺术院在杭州西湖创立,蔡威廉被林风眠院长聘为教授。在蔡威廉执教的十年,中国正处在风云激荡的时代,许多青年学生走上了革命的道路。在蔡先生的班里有一群人品好,富于进取心的青年,也在迅速地坚实地成长起来。当年受过蔡威廉熏陶,后来成为著名画家的有王肇民、沈福文、黄显之、胡善余、吴冠中等教授。

图7 蔡威廉 女孩 尺寸不详 20世纪30年代

在中国的油画艺术还处于幼稚的时期,油画家大多喜欢画风景、静物,像蔡威廉这样专攻肖像画和主题性人物创作的画家是不多的。她不仅善于刻画人物的外貌,性格特征,而且能够表现出人物瞬间的心理情绪,揭示出隐藏在人物内心的最重要又是最秘密的东西(图7)。蔡威廉著名的作品有《秋瑾绍兴就义图》和《天河会》,《秋瑾绍兴就义图》完成于1931年,长约三公尺,阔约二公尺。女画家熟知并仰慕这位父亲的同乡战友,为她的壮烈牺牲倾注着深挚的感情。这幅画描绘秋瑾被绑赴古轩亭口行刑的瞬间。秋瑾着白色长袍,发髻稍乱,神情沉着坚定,而又含着不能掩盖的忧郁和悲痛;四个着黑衣的兵丁簇拥着,面目呆滞而凶顽——整个调子是灰黑色的,弥漫着一种悲惨而沉重的氛围。《天河会》则是一幅另一番情调的作品,取材于神话故事:仙女们在银河中沐浴戏耍,河水是淡蓝色的,在溅起的水花中,隐隐约约地显现着优美多姿的人体。笔触轻松,色调明快,气氛欢乐,充满着浪漫主义的幻想精神。这幅阔三公尺,高二公尺的油画也是女画家的精心佳构,后来放置在玉泉画室。两幅作品历经劫难,今天已无觅处。

蔡威廉正当盛年,艺事成熟,不料日寇进犯,烽烟四起,她随着学校辗转内迁,开始了颠沛流离的动荡生活。不久病魔突然降临了,这位女画家在药物奇缺的医院中失去了生命,时年36岁,犹如绽放的昙花,刹那的芳华却是终结的宣言。当客居香港的蔡老在报纸上突然看到爱女病逝的消息时,老人深受打击,身心更加憔悴。十个月后,这位一代新文化运动的伟人,也默默地去世了,弥留之际,他只轻声地呼唤着:“威廉!威廉!”也许,他不仅为失去爱女而遗憾,也为中国逝去了一颗将会大放光彩的艺术之星而惋惜十分!

丁香的美丽与哀愁——丘堤(1906——1958)

决澜社是中国第一个拥有完整艺术宣言的西画社团,以其先锋性在上海乃至全国画坛颇受瞩目,庞薰琹、倪贻德、阳太阳等决澜社的主要成员广为人知,然而决澜社唯一一位女性成员、同时也是决澜社奖的唯一获得者——丘堤的名字却淹没于历史的尘埃中。

图8 丘堤

丘堤原名丘碧珍,1906年生于福建霞浦一个商人家庭。从福建女师毕业以后,19岁的丘堤来到上海,入上海美术专门学校西洋画系。美专毕业后,丘堤未停止追求艺术的脚步,随家兄留学日本继续学习西画,当时的日本西画技法和理念直接引介自欧洲,画坛风气较中国更为开放,丘堤在日本期间见识到印象派及后印象派的作品,受其影响颇深。结束了日本的学业,丘堤回到母校上海美专,作为上海美专绘画研究所西洋画组的研究员进行绘画创作,其实相当于今天的研究生,继续在母校深造(图8)。

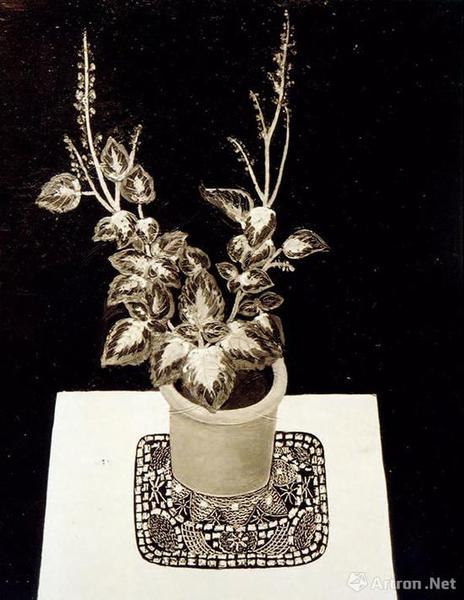

图9 丘堤 花 尺寸不详 布面油画 1933年

1932年对于西画社团决澜社是关键的一年,对于丘堤的人生道路也具有重要的意义。9月15日,决澜社创始人之一庞薰琹在上海爱麦虞限路(今卢湾区绍兴路)中华学艺社礼堂举办个展,颇受新闻界关注。同年10月,决澜社首届画展在同一地点展出,在国内西画界轰动一时。两次展览丘堤都有参观,展览的前卫风格使她大受鼓舞,而这位年轻女画家清秀的容貌和清澈如水的气质也令所有人过目难忘,丘堤与庞薰琹便是在这样的情境下相遇。由于二人相互欣赏,丘堤与庞薰琹开始交往且进展迅速。1933年10月10日决澜社第二届展览时,丘、庞二人已经完婚,丘堤也正式加入决澜社,她以油画作品《花》参展。《花》的原作目前已佚失,甚至连彩色的复制品都未能保存下来,但是通过当时的报刊文献可知,《花》的创作风格十分大胆,将花朵画成绿色而叶子画成红色,这种不遵循自然的主观的色彩运用,在当时引起广泛关注,舆论毁誉参半,而决澜社成员们为鼓励这种创作上的自由与前卫,坚持把“决澜社奖”颁发给丘堤,并请赴法勤工俭学运动的发起人李石曾颁奖,以示郑重(图9)。

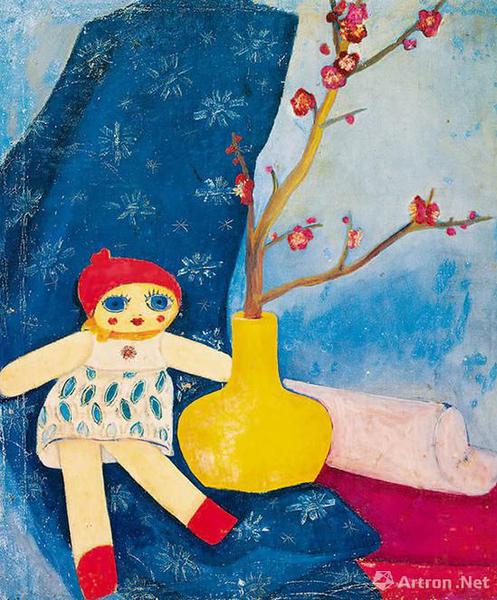

图10 丘堤 布娃娃 50cm×40.5cm 布面油画

1939年 上海美术馆藏

婚后丘堤的创作时间明显变少,由于动荡的时局,小家庭的几经搬迁加上疾病带来的孱弱的身体一度使得这位曾有自由追求的进步女性变得敏感而情绪化,丘堤不满于这样封闭、贫乏的状态。在离乱之间的短暂宁静中,丘堤努力发掘、创造生活中的美好,她自己动手做画布,为孩子们裁衣做鞋。由于没钱买毛线,她买回一堆颜色各异的毛线头,给两个孩子各织一件颇具现代风格的毛衣,别致的样式令房东太太大为羡慕,还专门买整团好线剪短,以模仿丘堤织的样式。1939年在昆明时期,丘堤热情响应支援前方抗战的号召,动手缝制百余个布娃娃义卖抗日,此外,还赠送一些给友人之女。常书鸿所画《平地一声雷》,桌上放的布娃娃即是当年丘堤赠给常沙娜的。丘堤有一幅油画《布娃娃》即以此为题,明快的色彩、简洁的构图和装饰化的风格,直到今天仍觉清新脱俗(图10)。

在本应大有可为、施展抱负的年华,丘堤却自觉或不自觉地隐退于家庭之中,成为著名画家庞薰琹背后的女人,丁香般柔美的丘堤几乎消殒于家庭琐事与离乱时局中,然而她的才华却如丁香的芬芳难以掩盖。

坚韧温婉白玉兰——方君璧(1898——1986)

方家是福建闽侯的望族,思想开明先进,有送家中子弟出洋留学的传统。1912年,年仅14岁的大家闺秀方君璧踏上了赴法留学的旅途。方君璧自幼喜爱绘画,1917年考入波尔多市的美术学校,从最基础的素描石膏像开始学习,她的天赋与才华得到老师们的一致赞扬。

图11 方君璧在巴黎美术学院所在班级的全体合影 居中老者为教授殷伯

1920年,方君璧以优异的成绩考入巴黎国立高等美术学院,这是法国艺术的最高学府,方君璧作为该校第一位中国女学生,跟随画家殷伯(Ferdinand Humbert)接受更加深入的学院派的艺术训练(图11)。

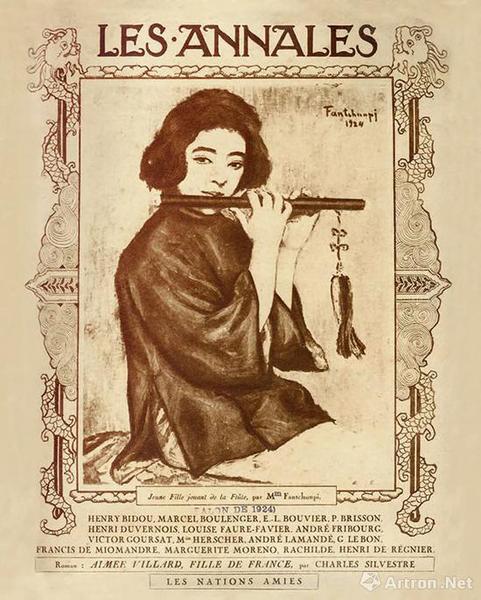

图12 方君璧 吹笛女作为《巴黎美术》

杂志封面 1924年

1924年,方君璧的两幅作品参选法国春季沙龙,其中作品《吹笛女》由《巴黎美术》杂志刊为封面。巴黎《伊维画报》对《吹笛女》的评价:“吾人觉得女士虽从事西画,循西画之规则,然而仍能保存其民族固有之天才,而此民族素以产大艺术家称于世。女士之画,笔意潇洒,流丽动人。其色调丰逸之处,似东方名画家使人不能模拟之杰作;后起独秀,其在斯人乎!”方君璧作为第一个入选巴黎最著名绘画沙龙的中国女画家,以其作品中含蓄典雅的东方意韵,得到法国艺术界的瞩目(图12)。

1930年方君璧随夫君曾仲鸣回到中国,四处游历写生,进一步探索自己创作的方向。1937年战争爆发前的夏天,方君璧上黄山写生,面对黄山灵动缭绕的云雾,她再次感到油画技法表现力的局限,而讲究留白的中国画才恰能表现出中国山水的灵秀。战争爆发后,油画材料进口中断,材料的匮乏亦为方君璧转向国画的一个客观条件。于是她开始了充满挑战同时也充满乐趣的对中西绘画融合的探索。她曾说过:“我是想把西画解剖学、透视学等原理,融合到国画里来,改正国画种种不合科学定律处,能否成功,我亦不计。”这一阶段她曾画过一幅《白玉兰》,画青花瓷瓶中插着一束含苞待放的白玉兰,以西画的明暗画法塑造花瓶的体积感,然而摒除了阴影和背景的刻画,使画面更加符合中国传统的审美习惯,极为清雅并富有东方情调。这种中西融合的方式不同于徐悲鸿、林风眠等任何一个同时代致力于中国画改良的人,而竟与几个世纪前的清宫传教士画家郎世宁惊人的相似,这种相似也不应只是单纯的巧合,而是不同时代的艺术天才在探索中西绘画融合道路上的不期而遇与殊途同归。

在外人眼中,方君璧简直是上帝的宠儿——美貌与才华兼具的名门闺秀,早年留法习画少年即成名,嫁与青梅竹马门当户对的佳偶,衣食无忧且有优雅的艺术相伴——她的一生堪称幸福完满,假如这一切将她夫君的意外身亡和后来的政治冲击从她的生活中删除的话。亡夫之痛对于41岁的方君璧来说何等沉重,甚至险些令本性单纯的她卷入深不可测的政治漩涡。然而这位坚强的女性并未就此一蹶不振,她独自带领三个幼子旅居法国,重新拾起画笔,在探寻东方意韵的绘画道路上更进一步。

1972年,周恩来总理代表中国政府邀请方君璧重回大陆,她欣然接受,在北京居住了近两年时间,这一阶段的创作风格上较为写实,题材上更加生活化、日常化,色调非常灿烂饱满。如《有茶杯的静物》,画日用的紫砂茶杯和时令的月饼、橄榄,十分生动、亲切,而融合西画技法表现东方意韵,始终是方君璧作品最重要的特点与核心。

……

(本文作者陈 琳为中策艺术策展人、“中国当代青年水墨年鉴”项目负责人)

编辑:杨岚

关键词:民国时期大才女群芳谱 潘玉良 丘堤 艺术

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅