首页>书画讯息书画讯息

勃发与失落——当今书法生态之思

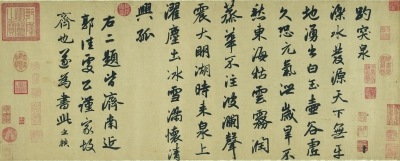

书趵突泉诗 元 赵孟頫 台北故宫博物院藏

改革开放以来,当代书法既进入了一个前所未有的从承继到出新的艺术转型期,又面临一个在市场经济蓬勃发展下社会文化生态危机与人文精神失落的世俗泛化期。当我们今天回望这段当代书法史斑斓色彩的时候,我们不能不为这两级化的发展而发出喜忧参半的叹息。

从1980年至今,中国书法经历了从传统书斋艺术转向大众展示空间的探索发展期;经历了从艺术视觉形式追求到经典技法现代转型的稳定深化期;经历了从艺术创作思想追寻到形式与内容融合的文化思考期。这一历程证实了书法艺术与其他民族艺术一样,是大众文化生活审美的一部分。书法艺术随着改革开放的推进、社会生态的演变以及人们精神世界的诉求而不断在嬗变与完善。

近40年的“书法热”,促成了中国历史上从未有过的群众书法运动,反映了改革开放以来当代文化所承载的大众心理与审美追寻,表达了当代书法主流文化必然推进的“路线图”。这为中国当代文化描绘了极其灿烂的一页。然而,毋庸讳言,在经济高速发展、人们生活形态发生巨大变化的社会转型期,我们这个民族并没有提前或同期去架构时代的文化理想,以致社会价值判断与行为导向异化为“时间就是金钱”的唯一标准,而文化价值与文化创造的终极指向降落为价格指数。

应该看到,当代“书法热”无疑带来了群众文化的繁荣、民族生活方式的传承,同时也带来价值观念的多元、休闲情趣的寻求以及“民粹文化”的膨胀。后者表现为某些书法民族文化立场的转移,传统艺术价值体系的颠覆和审美评判标准的缺失。

多年来,当代书坛同时也存在着种种不尽如人意的地方:心态的浮躁、艺术的浮华、形式的浮夸、评论的肤浅以及交流的浮面。艺术时尚鼓噪、创作精神平庸、经典书道异化、核心价值偷换等也在当下社会多元格局中弥漫。另外,在同质化的功利主义消费市场中,哲学的贫困、文化的缺失、思想的苍白、传统命脉似连又断的现象在逼近我们。体现在艺术创作中,形式至上、“丑书”现象、时俗扩张、批评失语种种表现,给广大书家一种警醒与反思。

那么,书法为何会蔓延这些现象?其根本原因是社会文化生态的失衡。

改革开放以来,当代书法既进入了一个前所未有的从承继到出新的艺术转型期,又面临一个在市场经济蓬勃发展下社会文化生态危机与人文精神失落的世俗泛化期。当我们今天回望这段当代书法史斑斓色彩的时候,我们不能不为这两级化的发展而发出喜忧参半的叹息。各种艺术思潮的碰撞和流派的纷争,让各路书家精神抖擞地跨进了艺术创变的角力场,探究并辨析着一次又一次书风演变与发展的轨迹。如此,喧嚣的书坛丰富且杂陈,生动又粗鄙。各种观念相互交汇、冲撞,在社会经济转型的名利场中,浮躁与浅薄、热烈与急迫往往又让人在多元文化理念的交织中感到迷惘与无奈。人们不禁在一次次自问:我们是否失去了关于传统的自省与敬畏,也失去了关于时代的担当与展望?

诚然,从历史学的观点来看,近40年的“书法热”,为当代社会艺术提供了如此丰富的戏剧性变化与耐人寻味的文化思考,这不正是当今书坛“自然生长期”中与社会发展共赢的喜悦和失落的焦虑吗?

“失落的焦虑”是无法回避的。2009年,中国书法、中国篆刻申遗成功,全民书法热再度兴起,这无疑是件好事。“全民书法”为传统书法艺术的学习、交流、普及与传播带来了较大的推动与繁荣,也为书法作为中华民族千年以来生活方式的传承赢得了广阔的社会空间,为传统文化回归彰显了大众生活美学的精神诉求。

然而,我们不能不从“全民书法”展览、传播甚至交易的众多作品中认真反思这一“社会化”的内质与走向:一是艺术本体泛化。表现为蔑视经典,舍本逐末,俗化承传,粗制冒仿,背离艺术创作规律,缺乏大国工匠精神。书法展示只求在喧嚣闹市中张扬表象繁荣的景象,制作化、工艺性取代了传统自然书写的纯粹性。二是创作心态泛化。人们不再沉静与恬淡,而习惯于在“书法表演”的展示热浪中争相表现自己,拍卖“成果”,包装打扮,张扬个性。三是文化价值泛化。艺术是凭高度说话的。我们需要宽度,但更需要厚度与高度。虚火的全民书法“繁荣”只能给我们带来深刻的教训。历史不允许在社会艺术的泛化中将书法与非书法混淆模糊。

当我们回首前几年“社会化”态势蔓延并急剧争奇斗艳时看到:传统书法艺术的可读、可亲、可贵、可赏已逐步走向表演艺术的可俗、可媚、可怪、可恶的行为过程,且从民族文化的修身性逐步走向社会娱乐化的两难境地。

由此,如果要坚守中国书法的审美底线,坚守民族文化的敬畏与虔诚,坚守新时代文化人的风骨与操守,就需要我们仰望历史经典,维护书法艺术的高贵与尊严。寻找传统、时代、个性相融合的合理支点,纯洁与提升全民书法的“社会性”与审美高度,弘扬中国书法艺术美用相兼、知行合一的人文品格。

今天,当我们理性地辨析当代书法的社会生态时,首先需要将书法作为一种民族艺术回归到社会价值系统的认定上来。对书法艺术语言的理解与阐述要有门槛,非书法语言不能包容。没有传统,就像民族失去了道统,民族性与纯粹性消失了;没有自律,书法语言就没有了自身的规则,书法艺术便会出现人为的扭曲。因此,书法语言与创作者的关系是有温度、有力度、有深度的。只有坚守底线,我们才能赢得时代社会文化普及的高度。

(作者系清华大学教授)

编辑:杨岚

关键词:书法 艺术 文化 勃发与失落 当今书法生态之思

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅