首页>要闻 要闻

青年科学家黄正:激发化学创造力 用催化变“废”为宝

中新网上海12月7日电 题:青年科学家黄正:激发化学创造力 用催化变“废”为宝

作者 郑莹莹

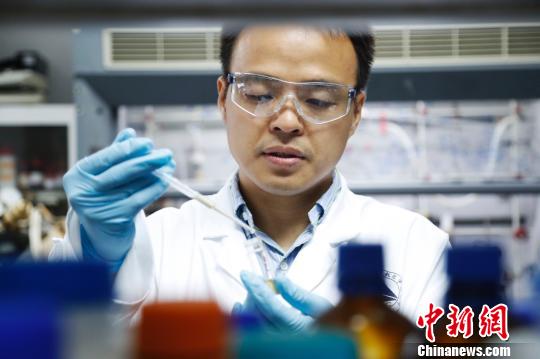

中国科学院上海有机化学研究所研究员黄正是个擅长变“废”为宝的人,他利用高效的催化体系,把简单易得的烷烃或对环境造成负面影响的聚烯烃废塑料,转化成柴油、表面活性剂等高价值化学品。

随着中国经济的高速发展,战略资源供需矛盾日益尖锐、生态环境污染日益突出,资源的高效利用成为中国化学工作者重视的问题。

黄正主要从事金属有机化学和均相催化研究,在能源化学、聚烯烃废塑料(白色垃圾)可控降解制备柴油等方面取得了一系列创新性研究成果。他的团队最感兴趣的研究方向之一便是烷烃资源的高效利用。

烷烃是石油、天然气等化石资源的最主要组成体,是量大价廉的基础化工原料。但烷烃由惰性化学键组成,其转化具有反应条件苛刻、选择性低、转化率低等难点。目前中国鲜有课题组从事烷烃均相催化温和转化这一极具挑战性的课题。

黄正和他的团队在过去6年里,完成了上百种金属有机催化剂的制备,其中一些催化剂还具有重要的应用价值。例如全球颇具影响力的化学试剂公司Sigma-Aldrich已将其团队发展的三个催化剂商业化。

年近40岁的黄正,于上世纪70年代末出生在浙江东阳的一个农村。他说小时候,借改革开放的东风,爸妈得以从农村到县城去做生意,于是他才有机会从农村到县城读书。

高中时,他发现化学这门学科太有趣了,“这是门很神奇的学科,它可以创造新的物质。”这门有创造力的学科,让黄正着迷了,化学后来也是他高考成绩中最好的一门。

而后他到南开大学继续攻读化学专业的学士、硕士。当在化学领域做出不错的成果并发表在期刊上时,黄正说,那时候的科研兴趣就更加浓厚了,“感觉进入了这个领域,可以有机会跟其他科研人员交流了。”

毕业后,黄正去了美国知名金属有机化学家北卡罗来纳大学Brookhart院士的课题组,导师知识渊博,经常鼓励他去自由探索。所以而今,他也很希望自己的学生能如此。

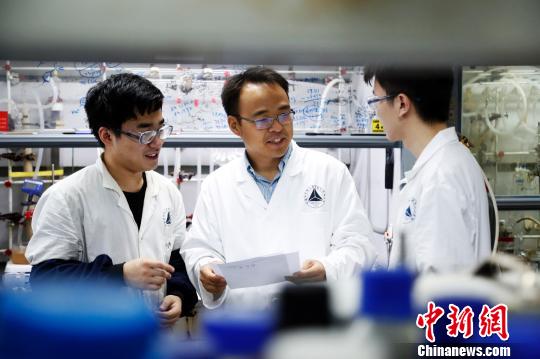

自2012年回国,黄正现在的课题组已有18人。受访时,在他的实验室里,氛围活跃,学生们各自忙碌手上的试验,还有学生的白色实验服背后画着有趣的卡通人物涂鸦。

黄正说,自己不太拘束学生的课题想法,只要在大方向内,都让他们独立去做、勇敢去做,“激发不了他的大脑,每天按照老师布置的去做,没有创造力,那还有什么意思。”

“创造力”正是黄正所重视的,从对化学这门学科“创造力”的着迷,到科研创造力的自我要求,一以贯之。

在黄正看来,现在国家提供这么好的环境,科研人员一定要做原创性、有颠覆性的研究工作,“目光要远大,要有自信做第一;但要沉下心来,不可能一口气就各方面领先,要扎扎实实投入基础研究,踏踏实实去做。”

这些年,黄正的科研心态也慢慢“稳”下来。前几年,他觉得做科研分秒必争,即便是大夏天40摄氏度的高温下,所里放两个星期左右的高温假,空调等设备关停维护时,他也想着抓紧把课题研究做完,不想休息。现在,他说自己慢慢学会平衡,“做科研并不是着急就能做出东西来,而是要静下心来,十年磨一剑。”

黄正说,他们的工作立足于基础研究,但不是光发表论文,而是希望为企业、新材料公司所用,能为社会创造价值。“为何我们要抓住基础研究不放?因为从基础研究出发,才有创新力,而非永远只是跟跑者。”他说。

中国有原创性的科学研究越来越多。黄正说,实事求是地讲,中国原来大部分是跟跑,原创性的研究“凤毛麟角”,但如今则不同,比如在化学领域,中国发表论文2016年已经是世界第一,引用率第二,量非常大,也有一些原创性极强的工作涌现出来,“这是个过程,相信随着中国对基础研究的持续投入,原创性成果会越来越多。”

“当paper(论文)司空见惯时,我们就会更多聚焦在影响力和原创性上”,他说。

编辑:曾珂

关键词:激发化学创造力 用催化变“废”为宝

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会” 芝加哥艺术博物馆举行活动庆祝中国农历新年

芝加哥艺术博物馆举行活动庆祝中国农历新年 伦敦举行新春巡游庆祝中国春节

伦敦举行新春巡游庆祝中国春节 马来西亚槟城举办热气球节

马来西亚槟城举办热气球节 “欢乐春节”走进联合国

“欢乐春节”走进联合国 铁路职工坚守岗位 保障旅客安全出行

铁路职工坚守岗位 保障旅客安全出行 好莱坞环球影城内的“中国年味”

好莱坞环球影城内的“中国年味” 国博举办新年迎春书画展

国博举办新年迎春书画展

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅