首页>书画·现场>讯息讯息

扎根敦煌20余年守护戈壁国宝

李东方 扎根敦煌20余年守护戈壁国宝

12月14日下午,在东方宝笈文化传播(北京)有限公司见到李东方时,她正在工作室指导徒弟使用珂罗版技术进行创作。“这里要注意一下,你看这个地方不能画太重。”

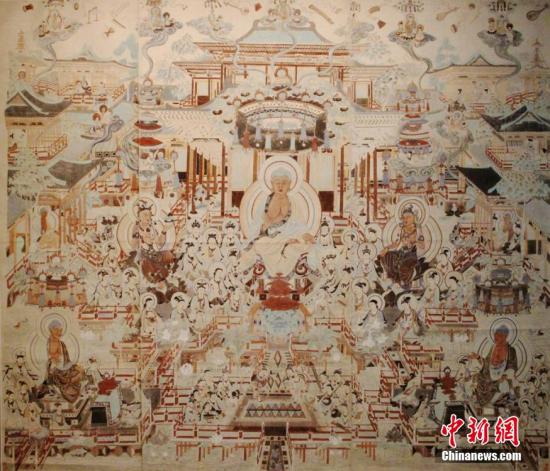

在敦煌莫高窟二十余年,李东方自掏腰包,完成了对9个敦煌精品特窟,约300平方米经典壁画的临制。敦煌研究院拨款10万元奖励李东方,她一分未留,全部投入到壁画临制中。

李东方把最美好的青春年华献给了文物,如今,60多岁的她仍在为此忙碌。当被记者问到后不后悔时,她摇了摇头说,不后悔,能把这一件事做好足矣。

毕业分配到故宫博物院接触珂罗版技术

1973年,在病榻上的周恩来总理批复了一项工作,他说“要不惜一切代价,恢复珂罗版技术”。珂罗版技术是由德国人阿尔倍脱于1869年发明,在清朝光绪年间传入我国,印刷特点是逼真传神,甚至连书画作者本人都无法准确分辨。这项技术对于文物的复制保留和文化传承,有着举足轻重的作用。

1974年,刚刚毕业的李东方被分配到国家文物局,成为第一批在故宫博物院工作、学习珂罗版的人。回忆起当年能够有机会学习珂罗版技术,李东方觉得特别幸运。

由于珂罗版技术比较难学,李东方起初不懂其门道,只是从画画素描、写写生开始做,而这一做就是3年。“兰花、石膏像、故宫里的各个场景从最开始的找不到感觉,到后来一打眼就能看出一个场景该怎么画出来。”

接下来,李东方才开始接触珂罗版临制技术,最初主要是复制档案馆一些文字资料,比如毛泽东的书信诗词,鲁迅手稿等。由于原稿是珍藏的,展出或需要使用的时候要用复制品,尤其是有的时候手稿写在有格子的信纸上,还要通过珂罗版复制时把格子抹掉。

渐渐地,李东方逐渐对珂罗版技术产生浓厚兴趣,希望将珂罗版技术应用于彩色图画上面。

写信申请到敦煌复制壁画

1983年日本画家平山郁夫到访中国改变了李东方的命运。

当时,平山郁夫参观敦煌莫高窟后,提出以日本的方式复制敦煌壁画。媒体报道后,该消息引起了李东方的关注,时年27岁的李东方,已经在国家文物局从事珂罗版临制文物工作9年。回忆起当时的想法,李东方说:“我们中国人自己可以复制,技术完全过关。”于是李东方主动写信申请前去。

1984年7月30日,李东方到达敦煌莫高窟。她回忆,第一次走进敦煌,亲眼看到那些堪称中华文化瑰宝的绚丽壁画时,巨大压力曾让自己痛哭不已。

珂罗版技术临制文物需要“照相”、“修版”、“晒版”、“印刷”四个步骤,在“照相”之前,则需要分析作品颜色的色调、层次、下笔先后顺序等诸多内容,这需要巨大的耐心和高超的技艺。根据前期分析进行分色制版,往往一种颜色就需要一张版,复制一幅画有时需要数十块版叠加才能完成。“每一块版都需要独立修版,版和版叠加时不能有一根头发丝的差错,否则前功尽弃。”

同时,巨大的责任也促使李东方决心做好这项事业,“我去的时候有些窟就已经被损毁,墙皮脱落,烟熏等,让人心痛。壁画穿越历史沧桑,很多锈迹和斑驳也要如实复制下来,不然将毫无意义。”

这也让李东方在负责这些国宝时更加小心。珂罗版沉重的设备容易造成敦煌莫高窟的损坏,为此李东方根据珂罗版的技术原理,利用简单的材料,设计制作了专为莫高窟使用的珂罗版土相机。

以敦煌112洞窟《反弹琵琶》的复制为例,她和同事经历了八个月的反复努力,才最终完成。1996年时任敦煌研究院院长段文杰特别为李东方在敦煌莫高窟临制的珂罗版壁画题词评定:珂罗版敦煌壁画“形象准确、色彩丰厚,表现了人物精神,体现了壁画特色,是成功的。”

至2008年,二十余年间,李东方对敦煌莫高窟的九个特别精选的洞窟及壁画局部进行了精心复制。复制的敦煌壁画作为文物资料永久留存,为后人留下了珍贵的文化财富。

获奖励10万全部投入壁画复制事业

“四十年做一件事,为国家,为后人。”1984年盛夏一会,李东方自此和这片神秘的大戈壁结缘。

二十多年的戈壁生活,耗尽了李东方的青春年华。坚守在戈壁滩,饮食营养无法保障,最劳累的时候,李东方曾出现短暂失明的症状。

有时候,李东方要回到北京筹措资金开展接下来的复制工作。往返于敦煌和北京,二十多年的风雨兼程,李东方耗尽了自己的全部积蓄。敦煌研究院得知此事后,拨款10万元奖励李东方,她又将这笔钱全部投入到壁画复制中。

“我用这笔钱挑战了003窟千手千眼观音图的临制工作。”李东方说,珂罗版的最大尺寸为50×60厘米,千手千眼观音图远远大于这个尺寸,在进行84张珂罗版底片的分色制版后,还要进行更为复杂的拼接,工作难度成倍增加。12个月后,这件稀世国宝终于从墙壁上“移动”下来,世人瞩目。

1998年曾有日本画商出1700万高价购买李东方复制的5种敦煌壁画,却被她拒绝了,“这些都是国家文物,不是敛财的工具。”

“散尽家财”,把芳华奉献给了敦煌,李东方至今仍然住着三十平方米的小房子,仍然坚持每天工作,把余热献给珂罗版文物保护复制工作。

两岸合制《三希帖》表达和平统一心愿

因历史原因,中国书法艺术最具代表性的文物《三希帖》两岸分离。所谓《三希帖》即王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》。2015年,在北京故宫博物院和台北故宫博物院成立90周年之际,李东方以精湛的珂罗版技术,依托两岸故宫博物院馆藏的《三希帖》原件,复制并制作了90套《三希帖》展品。合璧出版发行《三希帖》,完成了两岸人民百年夙愿,也见证了两岸人民牢不可破的文化纽带,表达了两岸人民盼望和平统一的美好心愿。

更多的文化纽带,在李东方的努力下,实现了联结。我国古典书籍“三百千千”中的最后一本“千家诗”,最著名的藏本是有“皇帝教科书”之称的《明解增和千家诗》,该古籍的上下册分别由台北故宫博物院和国家图书馆收藏。在李东方的努力下,终于实现了两岸合并制作出版发行。为此,李东方于2017年荣获首届两岸四地毕昇奖暨第六届中华印制大奖“杰出人物”。

2016年,李东方荣获全球华人影响力人物“文物保护终身贡献奖”,2015年-2017年参赛作品连续两届获中华印制大奖“毕昇奖”唯一艺术品“金奖”。

“在自己有生之年,要将这门独有的技艺传承下去,要用这门技艺,将祖国流失海外的国宝书画尽可能多地带回家,留给后人。”大国工匠李东方还在拼搏的路上,毫无保留地教授徒弟,举办展览。对于未来,李东方说只要还有一把力气,就会一直坚持这项事业,直到干不动为止。

新京报记者 刘名洋

编辑:杨岚

关键词:东方 敦煌 戈壁国宝

北京宋庄艺术区新联会赴延安地区培训采风

北京宋庄艺术区新联会赴延安地区培训采风 卡地亚•故宫博物院工艺与修复特展亮相故宫

卡地亚•故宫博物院工艺与修复特展亮相故宫 走进塔吉克斯坦纳乌鲁兹宫

走进塔吉克斯坦纳乌鲁兹宫 也门霍乱病例激增

也门霍乱病例激增 2019亚洲商务航空大会及展览会开幕

2019亚洲商务航空大会及展览会开幕 世界园林巡礼——日本大宫盆栽美术馆

世界园林巡礼——日本大宫盆栽美术馆 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅