首页>书画·现场>讯息讯息

古画中的胖娃娃究竟有多可爱?

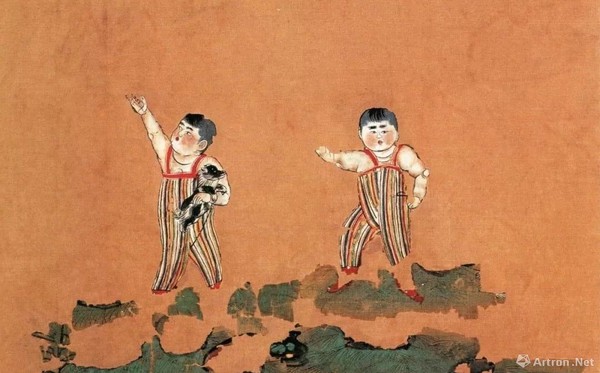

《双童图》(局部),新疆维吾尔自治区博物馆藏

在日常生活中,我们往往能在电视、挂历、海报、剪纸等处看到胖娃娃的形象,他们喜庆热闹,惹人喜爱。而作为一种民俗画的题材,描绘娃娃游戏的婴戏图由来已久,并在画作和家居用品上经久不衰。 =========

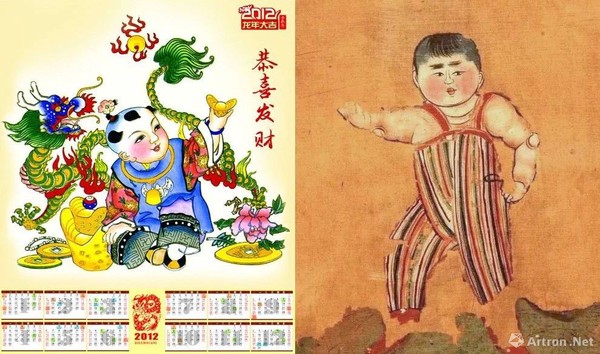

看到挂历上色彩明亮的胖娃娃,我们很容易联想到杨柳青等木板年画里“连年有余”“连生贵子”等娃娃形象。甚至可以说,虽然印刷媒介改变了,但是基本的民俗艺术样式却相当完整地保留了下来。

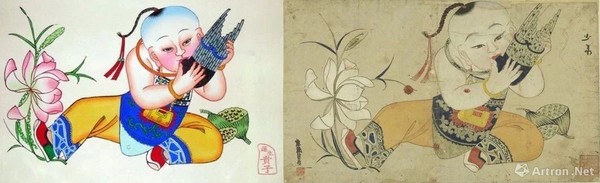

杨柳青年画《连生贵子》(左);杨柳青古版年画《连生贵子》,30.5×50cm,清代,中国美术馆藏(右)

“恭喜发财”挂历(左);《双童图》(局部),唐代,1972年出土于新疆吐鲁番阿斯塔那古墓,新疆维吾尔自治区博物馆藏(右)

而相对于在明朝末期才在民间蓬勃发展的木板年画,在唐代初期或中期的壁画里,人们就可以看到比较丰满的“胖娃娃”形象了。那么“娃娃”走到今天,中间经历了哪些过程呢?

玩耍的儿童

最开始在汉代时,各种故事的画像石上就有小孩子的形象,其中包括广为流传的“二十四孝”故事,但儿童只是作为故事里的角色存在,并不是主要刻画的对象。而且这些画上的小孩儿往往看起来不像是“娃娃”,而是直接缩小的“成人”。这直到唐代才有所转变,并且画出了孩子的活泼天性。

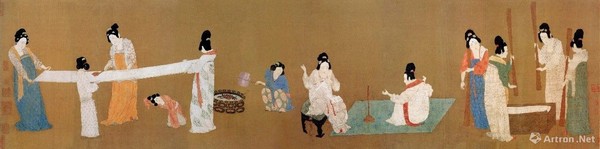

赵佶摹张萱《捣练图》,绢本设色,37×145.3cm,美国波士顿美术馆藏

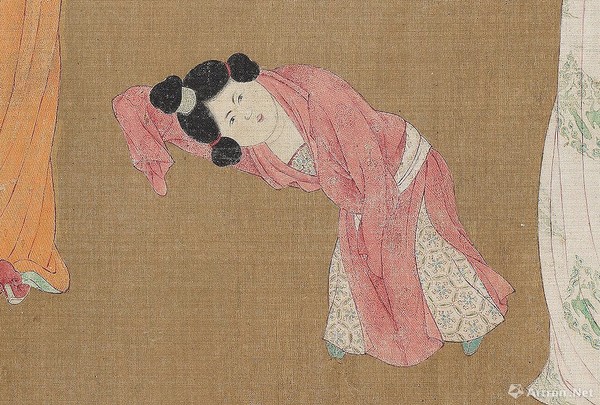

赵佶摹张萱《捣练图》(局部),绢本设色,37×145.3cm,美国波士顿美术馆藏

比如在唐代著名画家张萱的《捣练图》中,就在“熨练”部分以弯腰仰望的动作展现了孩子好奇、活泼的特点,圆圆的脸蛋稚嫩可爱,为画面增添了趣味性。

娃娃们真正成为作品的主角则是在宋代。这个时期的社会延续了唐代对儿童群体的重视;同时由于经济贸易的发展,文艺作品也不仅是上层社会的专属享受,大众市民也能够消费。

苏焯《端阳戏婴》,88.9×51.3cm,宋代,台北故宫博物院藏

在此背景下,有数量众多的描绘儿童的绘画作品诞生,它们往往关注丰富多彩的现实生活。儿童画也作为人物画之风俗画的一种,广受宋人欢迎,繁荣发展下甚至有专画婴戏题材的画家。

苏汉臣《灌佛戏婴图》,159.8×70.6cm,宋代,台北故宫博物院藏

苏汉臣《长春百子图》(局部),30.6×521.9cm,宋代,台北故宫博物院藏

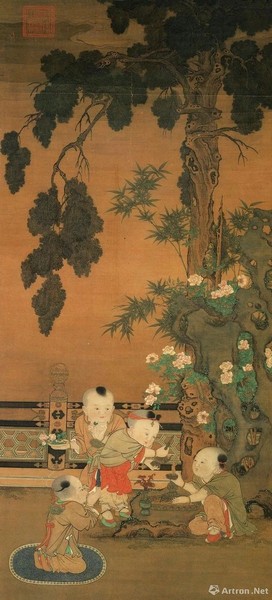

在描绘儿童生活的众多宋代艺术家中,苏汉臣当属其中最具代表性的画家之一。他继承了张萱等人的风格,精于人物画,尤其对婴孩儿童和释道人物十分擅长。他在儿童题材上至少绘有70多幅作品,其中流传至今的也比较多,其中便包括著名的四时婴戏图之《秋庭婴戏图》与《冬日婴戏图》。

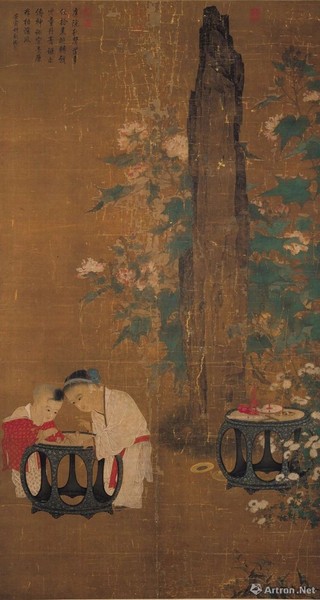

苏汉臣《秋庭婴戏图》,197.5×108.7cm,宋代,台北故宫博物院藏

苏汉臣《秋庭婴戏图》(局部),197.5×108.7cm,宋代,台北故宫博物院藏。两小儿正聚精会神地玩儿着以枣子和牙签组合的平衡游戏“推枣磨”。

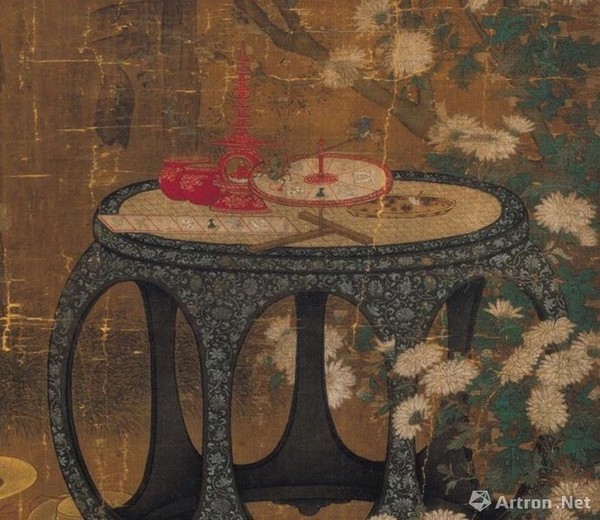

苏汉臣《秋庭婴戏图》(局部),197.5×108.7cm,宋代,台北故宫博物院藏。画面右下圆凳上有孩子的转盘、八宝棋、围棋、小陀螺等玩具。

苏汉臣(传)《冬日婴戏图》,196.2×107.1cm,宋代,台北故宫博物院藏

观者从庭院场景、家具服饰等处可以看出,苏汉臣主要描绘的是富裕人家的娃娃,他们的童稚天真并未被贵气拘束;而对于宋代同样擅长表现活泼儿童的著名画家李嵩而言,他笔下则主要是乡村生活场景中的儿童。

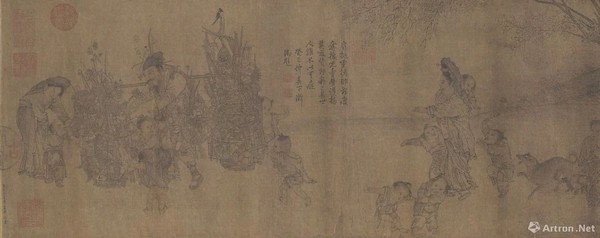

李嵩《货郎图》,25.5×70.4cm,宋代,北京故宫博物院藏

李嵩《货郎图》(局部),25.5×70.4cm,宋代,北京故宫博物院藏。孩子迫不及待地拉着母亲向货郎处去,大一点的孩子在拿拨浪鼓逗小孩子。

无论生活在富贵人家还是普通乡村,孩子们的活泼是相似的,肉嘟嘟的脸上满是孩童的天真和好奇,玩具就能为他们带来最简单、最纯真的快乐。而这些娃娃被大画家如此精妙地描绘下来,又经过千百年被珍藏至今,也反映了大人们对娃娃们快乐嬉戏的喜爱。

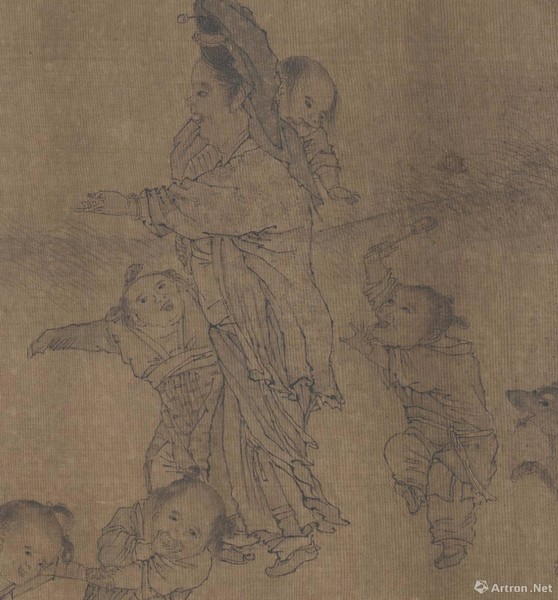

仇英《临宋人画册》之《村童闹学图》,明代,上海博物馆藏

除了在家,学堂也是孩子们重要的活动场所,在宋代推崇文教的背景下,绘画也承担了宣扬倡导孩子上学的作用。但在“闹学图”中,画家却一反劝学的严肃,描绘了孩子们手舞足蹈、戏弄老师、脚蹬板凳的热闹图景,孩子们活泼爱玩的天性被表现得淋漓尽致。

仇英《临宋人画册》,明代,上海博物馆藏

到了元代,文人画取代宫廷画成为画坛的主导力量,多画山水而少画人物,描绘儿童的画也大大减少。在存世的作品中,我们可以看到穿着民族服装的可爱孩子,在绘画风格上则延续了宋代。

《同胞一气图》,158.9×103.3cm,元代,台北故宫博物院藏

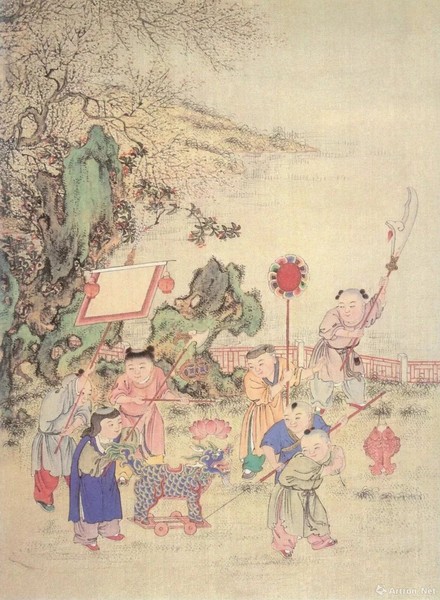

到了明清时期,以儿童为主角的画类又再次繁荣,从宫廷到民间广受欢迎。天真活泼的儿童、多子多福的祈愿,吸引着人们拥有“娃娃画”。而版画技术的发展也让它在民间的传播更为便捷,走入了千家万户。

《婴戏图》册之《斗草图》,绢本设色,11×21cm,清代,北京故宫博物院藏

焦秉贞《百子团圆图》,册页、绢本设色,27.5×20cm,国家图书馆藏

娃娃不只在画里

如此受欢迎的娃娃当然不仅在纸面上出现,他们还出现在古人生活用度的方方面面。“婴戏”在中国人自古喜爱的瓷器上,就是一个经久不衰的题材。

磁州窑白地黑花婴戏纹枕,10.4×29.9×22.5cm,宋代,北京故宫博物院藏

耀州窑青釉刻花婴戏纹碗,8.5×20.8×20.8cm,宋代,北京故宫博物院藏

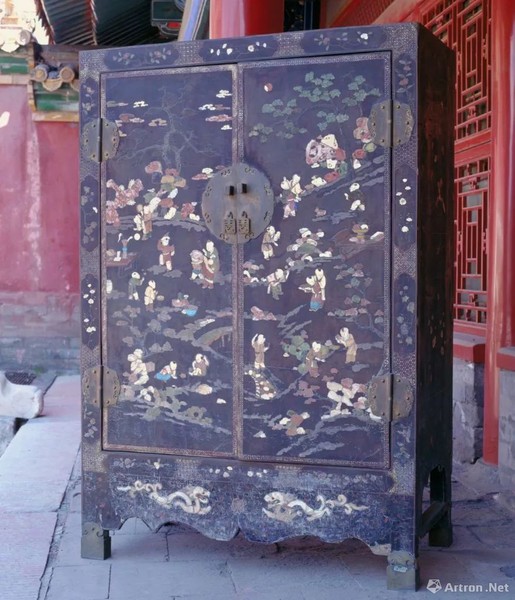

像立柜这样的大件家具则为艺术家、巧匠们提供了比碗、盘、砚、枕等日用品更为广阔的发挥空间,利于经典题材“百子图”的呈现。螺钿片也能更好地表现儿童细腻的皮肤,可爱人物借由皮肤和衣服的明亮色彩,突显在背景之中。

黑漆百宝嵌婴戏图立柜,186×126×61cm,明代,北京故宫博物院藏

黑漆嵌螺钿加金片婴戏图箱,27.5×27.5×28.4cm,清初,北京故宫博物院藏

青花婴戏图圆盒,11.3×20.8×20.8cm,明代,北京故宫博物院藏

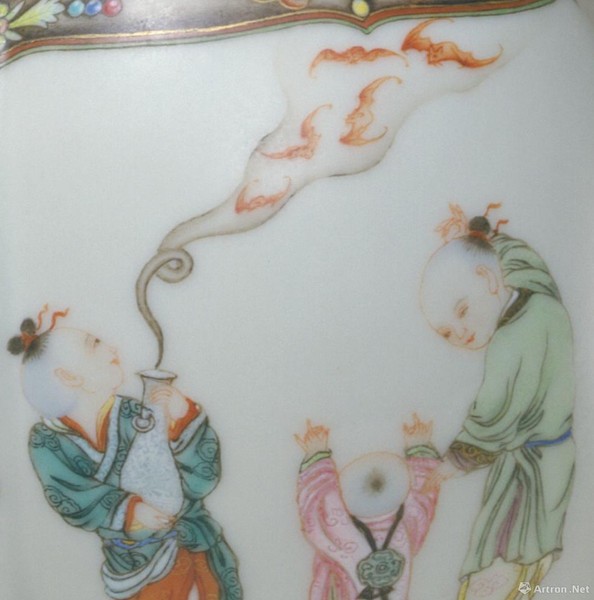

同时,随着技术和审美的发展,在瓷器上除了以单色表现的儿童,还出现了更为绚丽多样的色彩,明亮的儿童服装衬托得孩子更为活泼可爱。

粉彩婴戏图壮罐,14.9×5.8×5.8cm,清代,北京故宫博物院藏

珐琅彩婴戏纹双连瓶(局部),21.4×10×6cm,清代,北京故宫博物院藏。图中描绘了“福在眼前”。

似乎不满足于平面的描绘,一些胖娃娃还从瓶面“走”了出来,到了瓶身上嬉笑玩闹,以堆塑的形式出现在人们面前,真真成了“触手可及”的可爱娃娃!

粉彩花卉凸三婴戏瓶,21×7.6×7.6cm,清代,北京故宫博物院藏

当然,“胖娃娃”在中国美术史上的痕迹绝不止于此。儿童题材一直广受欢迎、经久不衰,除了传递基因的喜悦、多子多福与宣传教化的实用意义,他们举手投足的活泼、与生俱来的好奇、独一无二的纯真童趣,也正是人类至今所珍视的宝物。

编辑:杨岚

关键词:娃娃 故宫博物院 儿童 宋代

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅