首页>要闻 要闻

北京故宫火了,台媒却深深担忧……

中新网客户端2月22日电(王诗尧) “故宫”,这个曾经似乎已淡出人们日常生活的名字,最近频频刷屏朋友圈。

不过,在大陆网友还在为没抢到北京故宫夜场门票所懊恼的时候,台媒已经开始替台北故宫担心,是否已离“冷宫”不远。

曾几何时,台湾还是文创产品的先驱者,连大陆人也认同“台湾很好的保留了中华文化”。然而,最近一段时间,台北故宫从闭馆整修、文物南迁、颜真卿《祭侄文稿》出借日本,再到“台湾化”等争议,都难脱政治口水,背后还反映了对蔡英文当局“去中国化”的担忧。

反观北京故宫,凭借IP+网红+跨界的模式,以近600岁高龄成功“翻红”,重获青睐。

到底是什么原因,造成两岸故宫如此不同的风格走向?

北京故宫

“带货”能手 已售罄才是常态

刚刚过去的元宵节,再次让北京故宫博物院成为那颗“夜空中最亮的星”。因为是94年来首次夜间对外开放,消息一经推出,立即引发网友奔赴官网预约购票,甚至一度造成网站瘫痪。

不过,这种一票难求的现象,对于已成为“超级网红”的故宫博物院来说,早就不是什么罕见场景。

去年底,“故宫口红”也曾刷爆社交网络,引发网友抢购,甚至还出现“故宫文创馆”与“故宫淘宝”上演“嫡庶之争”的戏码。

故宫博物院院长单霁翔曾调侃道:“故宫口红唯一的缺点就是‘买不着’。”

2018年12月1日,北京故宫博物院还开了一家“故宫角楼咖啡”,游客无须“进宫”,就能享用“皇家咖啡”,感受故宫文化。店内以《千里江山图》作为主要布景,提供用宫廷风格命名和装饰的饮品、甜点,其中,康熙最爱巧克力颇受消费者追捧。

经网友实测,基本排队一个小时左右,才能喝上一口“皇家咖啡”,然而还是有络绎不绝的游客争先到店内尝鲜。

北京故宫博物院以“现代消费+传统文化”的发展模式,打造了一系列爆款文创产品。资料显示,截至2017年底,故宫文创产品已经突破10000种,其收入仅2017年就已达15亿元。

数字传播令传统文化“润物细无声”

2018年北京故宫博物院共接待1754万人,是世界上唯一一座接待观众千万级的博物馆。在这逾千万人的庞大群体中,40%以上是30岁以下的年轻人。

古老的故宫要想吸引年轻人,就不能摆出一成不变的严肃面孔。一系列手机APP的推出,让故宫文化走进了更多人的掌心和内心。

比如下载“每日故宫”手机客户端的网友,每天早上都可以免费收到图文并茂的藏品信息。而“皇帝的一天”手机客户端,则可以让用户体验一把古代皇帝的日常生活:早晨不到5点就得起床,但不给吃饭,背四书五经一个半小时后,还是不给吃饭。这些皇帝的行程都有严谨的学术支撑,又与大众的兴趣有着紧密的契合。

“以严谨而风趣的方式给大众以教育,最终实现文化的传播与再生。”这正是单霁翔想要故宫达到的最好状态。

此外,几档真人秀节目,更是强势帮故宫刷了一波“存在感”。《我在故宫修文物》、《国家宝藏》等,豆瓣评分都在9分以上,好评不断。

最近热门的《上新了·故宫》更找来当红艺人参与,不仅吸引了一批年轻粉丝观看,节目每集还由故宫院长单霁翔出题,以主题式闯关方式,让观众用趣味、情境方式更加认识故宫。

台北故宫

门可罗雀 “冷宫”噩梦不断迫近

面对北京故宫已成为接待观众千万级的博物馆,反过来再看台北故宫,游客竟还在逐年减少!

据台媒报道,台北故宫的游客数已从2015年的428.9万人,减少到2017年的344.2万人。人流减少,购买力也严重下降,造成大量商品库存积压。

此外,斥资80亿新台币兴建的台北故宫南院,运营至今仅3年多的时间,却也同样陷入游客门可罗雀的窘境,曾创下最惨单日参访数不到300人的惨淡纪录,台媒报道称,占地8800平方米的展厅已形同“蚊子馆”。

统计显示,2018年台北故宫南院的参观人次最终只有76万,比起2017年竟又多掉了近23万,相较2016年的147万,已差不多是被腰斩的数字。

为何仅一海之隔的两岸故宫,如今的境地差这么多?

试问台北故宫,要把好感败光,总共分几步?

1、 以怨报德 12生肖兽首惨遭“斩首”

2016年民进党当局上台后,沿袭当年陈水扁当局的“去中国化”行径,台北故宫南院的12生肖兽首复制品,便无意外的被其视为眼中钉。

这批12生肖兽首复制品,是由香港知名影星成龙捐赠给台北故宫南院,当时他表示“因为觉得台北故宫是一个‘尊重文明、保护文化’的单位”。

但民进党却诬蔑这是“文化统战”,甚至有“台独”分子向兽首泼红漆。最终,12生肖兽首惨遭台北故宫南院“斩首”。

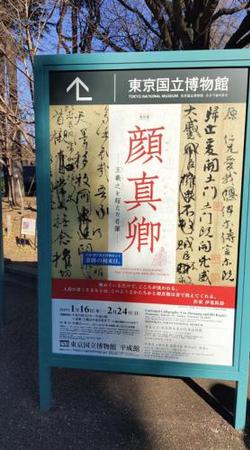

2、 媚日无底线 出借《祭侄文稿》

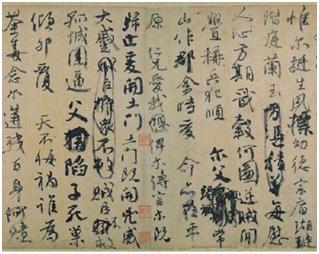

近日,台北故宫将镇馆之宝——颜真卿《祭侄文稿》,外借给日本东京国立博物馆展览,再次遭到两岸网友声讨。

历史上,《祭侄文稿》在台湾地区也仅展出过3次。最近一次的《祭侄文稿》展出,还是2011年年底的事,距今已有7年多的时间。

台北故宫博物院的这个举动,在台湾网友看来也是“大逆不道”,有岛内网友直讽民进党是“卖台集团”。

而从未踏足大陆的《祭侄文稿》被送往日本展览,更引发大陆网友的强烈不满。

有网友比喻称,“《祭侄文稿》就好比家里有个经纶锦绣但年已120岁的垂危老人,你好好养着还来不及,居然好意思偷偷摸摸把他加上轮椅,远渡重洋,去让别家人看?你家里宝贝多么?偏要挑限展品中的限展品、国宝中的国宝,扛出去给人看?”

然而,即使引发如此多的不满和争议,台北故宫依旧将《祭侄文稿》如期送往日本,展览也将于展出一个多月后的2月24日,正式落幕。

3、 密谋分解故宫 “去中国化”之心昭然若揭

台北故宫之前曾提“新故宫计划”,拟闭馆3年,将文物迁移南院,引起轩然大波,之后转弯为不闭馆整修北院。

但台北故宫研究员曾透露,终极计划就是藉文物南下,让北院只留图书文献改称东方图书馆,文物南迁后将与其他中亚文物并展,让中华文化成为东亚文化的一部分。

台湾文化界普遍认为,这个决议的背后隐藏着深层的“去中国化”图谋。

面对如此不合理的计划,台北故宫的员工第一个不干了!他们表示,这种计划没章法,文物、图书在各大楼间搬来搬去,极为浪费人力、物力、财力。有一半的台北故宫员工直接打算提早退休。

台湾《中国时报》曾发表评论,呼吁民进党当局坦然承认两岸拥有共同文化渊源,好好保存并宣扬故宫的珍贵文化资产,别再小鼻小眼,只想动“去中国化”脑筋。

4、 赶不走的“台独”掌门人

虽然,前脚走了个想让“故宫台湾化”的院长陈其南,但台当局行政机构又迅速找来“独派”且是台湾史学者的吴密察掌管台北故宫,再次引发外界“去中国化”的疑虑。

吴密察在接任台北故宫院长之前的身份是台湾“国使馆馆长”,其任职期间曾禁止大陆及港澳学者查阅资料。

2015年台北故宫南院开馆时,吴密察曾在社交网站上发文,主张将三类主要收藏(文献、书画、器物)当中的器物类全部转到南院,并希望南院经常展出翠玉白菜和肉形石等著名文物。可以说,吴密察在故宫文物迁南院的立场上,与前院长陈其南一脉相承。

台湾《中国时报》刊文强调,中华文化是两岸共同瑰宝,对照北京故宫活化传统文化的风采,台湾若扬弃中华文化,犹如自废武功,值得深思。

如今,北京故宫博物院以近600岁的高龄,重获“青春”,也让中国传统文化再次走进人们的日常生活;而台北故宫则深陷在一个又一个的“政治漩涡”里无法自拔……

编辑:秦云

关键词:故宫 台北 北京故宫

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅