首页>书画·现场>讯息讯息

燃烧灵魂的艺术——鲁迅与德国版画

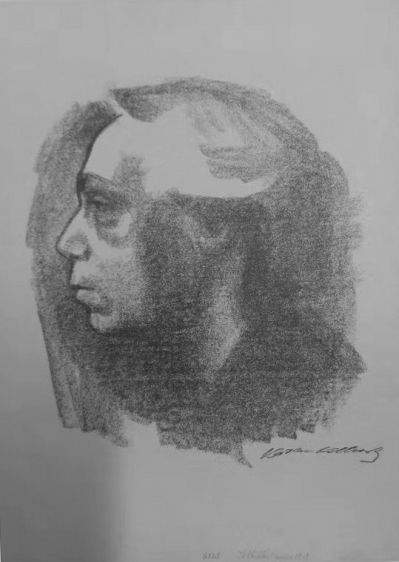

珂勒惠支《自画像》

《德国的孩子们饿着》

《面包》

鲁迅一生酷爱美术:童年时期通过临摹古典小说中的绣像画寻求乐趣;留学日本时期介绍过意大利文艺复兴时期的画家拉斐尔;在北京时期开设过以《美术略论》为专题的讲座,并撰写过《拟播布美术意见书》,他一些作品的封面也是自己设计绘制的。到广州之后,鲁迅为他的回忆散文集《朝花夕拾》绘制了一幅栩栩如生的“活无常图”,成为了传世之作。定居上海之后,鲁迅更大力倡导新兴木刻运动。为此,他一方面翻印和复刻了《北平笺谱》和《十竹斋笺谱》,为木刻青年提供中国旧木刻的构图和技法,另一方面又引进西洋版画,帮助木刻青年“采用外国的良规,加以发挥”。在鲁迅看来,择取中国遗产和借鉴外国艺术,是繁荣中国现代木刻的两条路径。

德国是一个版画起源很早的国家。在比利时布鲁塞尔的博物馆,就保存有15世纪初德国的木版圣母像。16世纪,德国版画家丢勒创作了木刻组画《启示录》,版画家贺尔拜因创作了版画《死神舞》。他们的作品影响于后世,故丢勒被誉为木版画的始祖。20世纪初期,德国又诞生了表现主义艺术,涌现出一批世界级的绘画大师。他们承续了法国的后印象主义风格,又融入了德国精神,对世界艺术产生了深远影响。所以,在外国版画中,鲁迅特别青睐的是德国版画。据统计,鲁迅通过商务印书馆从德国购置的德国版画书籍及版画原拓作品有《木刻画集》《创作版画》《席勒剧本〈强盗〉警句图》《为托尔斯泰〈克莱采奏鸣曲〉所作的镂版画十二幅和镂版封面一幅》。鲁迅通过文友徐诗荃从德国代购的德国版画有《凯绥·珂勒惠支画帖》《凯绥·珂勒惠支作品集》《你的姊妹》《士敏土》原版木刻插图等十余种,内收木刻插图约459幅。此外,鲁迅又托美国友人史沫特莱直接购买珂勒惠支的版画,共收到画家亲笔签名的原拓22幅;外加其他德国版画的原拓,共计264幅。在这些德国版画家中,鲁迅最为喜爱和推崇的是珂勒惠支、梅斐尔德和格罗斯。

鲁迅花时间、耗巨资购置德国版画,绝非为个人鉴赏而收藏,更非为了让藏品增值。确切地说,他是希望以此作为中国新一代木刻青年的教材和范本;而为了达到这一崇高目的,就需要出版推广。但限于个人的财力,出版装帧精美、线条清晰的版画集困难重重。鲁迅因此深感遗憾。1934年6月18日,鲁迅在致台静农的信中写道:“我所藏德国版画,有四百余幅,颇欲选取百八十幅,印成三本以绍介于中国,然兹事体大,万一生意清淡,则影响于生计,故尚在彷徨中也。”1935年1月18日,鲁迅致唐诃信又说:“德国版画,我早有二百余张,其中名作家之作亦不少,曾想选出其中之木刻六十幅,仿《引玉集》式付印,而原作皆大幅(大抵横约28cm,直40cm),缩小可惜,印得大一点,则成本太贵,印不起,所以一直搁到现在的。”在其他致友人信函中,鲁迅也表述过同样的意思,认为如果不出版,等于白收集了一场。

既然出版画册受到财力的限制,举办画展就成为了一种补充手段。《集外集拾遗补编》收录了鲁迅的两篇文章:一篇题为《介绍德国作家版画展》,另一篇题为《介绍德国作家版画展延期举行真像》。这两篇文章鲁迅生前未能收进自编文集,因而为一般读者所忽略。其实这两篇文章对于研究鲁迅在上海时期的美术活动极其重要,幕后也有一些鲜为人知的故事。

《介绍德国作家版画展》一文,从中国是版画的发祥地谈到现代欧洲版画,指出古代的木刻“画手一人,刻手一人,印手又是另一人”,而现代的版画则以刀代笔,自画、自刻、自印,成为一种独特的“雕刀艺术”。鲁迅披露,这次画展由德国的美术爱好者筹办,展品有一百余幅,都是有作者签名的原拓,并非翻印图片。

这次画展原订于1931年12月底举行,鲁迅于同年12月7日在上海左联刊物《文艺新闻》第39号发布了消息,但画展却未能如期举行。于是,鲁迅又在《文艺新闻》第40号发表了《介绍德国作家版画展延期举行真像》(原题《铁流图·版画展,延期举行真像》),说明延期的原因是原版画大抵大至尺余,乃至二尺以上,镜框遂成问题。一俟借妥,即可展出。后来,这次画展延至1932年6月4日方始展出。

鲁迅所说的那位筹办画展的德国人是谁呢?她就是汉堡嘉夫人(1907—2000),全名应该叫乌尔苏拉·汉布尔格(UrsulaHamburg er)。她出身于一个革命家庭,父亲是工运领袖,六个兄弟姐妹当中五个是共产党员。1930年她丈夫应聘到上海英租界担任建筑工程师,她也随丈夫来到上海。经史沫特莱介绍,23岁时她认识了“谍报大王”佐尔格,成为了共产国际领导下的一名优秀红色特工。

佐尔格的情报小组主要搜集当时日本的侵华动向,用密码或缩微技术发到莫斯科。据现存档案,当时发的急电共597份,其中355份转到了中央苏区。这其中就有汉堡嘉夫人的贡献。上世纪50年代以后汉堡嘉夫人以作家身份现身,笔名鲁特·维尔纳,1987年曾重访中国。这就表明,鲁迅提倡木刻不仅是当时左翼美术运动的一个有机组成部分,而且跟一些从事地下工作的革命者确有关联。

前些年,有一位美籍华裔学者的观点在“鲁研界”颇为流行。这位学者认为,鲁迅晚年不遗余力介绍的西洋版画,特别是德国版画,从艺术形式来看并不属于所谓清醒的或健康的写实派。这些版画家都是属于表现主义流派,画家并没有一意歌颂光明,也没有一味模仿底层社会的现实。鲁迅欣赏的一些版画作品甚至弥漫着颓废气息。我以为,这种看法至少是不全面的。

毫无疑义,鲁迅高度重视德国版画的表现技巧。比如,他指出梅斐尔德的版画“黑白相映,栩栩如生,而且简朴雄劲,决非描头画角的美术家所能望其项背”(《三闲书屋印行文艺书籍》)。对于珂勒惠支,鲁迅特别关注其阴郁的底色,以及从阴郁中所爆发出来的强韧的力量。鲁迅十分佩服这位艺术家作品中渗透的慈母之爱和非凡的表现力。在介绍珂勒惠支的石刻《面包》时,鲁迅是这样解说的:“饥饿的孩子的急切的索食,是最碎裂了做母亲的心的。这里是孩子们徒然张着悲哀,而热烈地希望着的眼,母亲却只能弯了无力的腰。她的肩膀耸了起来,是在背人饮泣。她背着人,因为肯帮助的和她一样的无力,而有力的是横竖不肯帮助的。她也不愿意给孩子们看见这是剩在她这里的仅有的慈爱。”(《〈凯绥·珂勒惠支版画选集〉序目》)在这里,鲁迅解说的语言是散文诗的语言。

的确,鲁迅从来没有呼喊过什么空洞的革命口号,也没有撰文提倡“社会主义现实主义”。在文艺领域,鲁迅的态度一贯是开放和包容的。但毋庸置疑的是,鲁迅领导新兴木刻运动的初衷就是为了提供一种战斗的艺术,一种民众的艺术,一种燃烧人类灵魂的艺术。因为现代木刻凭借一块木板,几柄雕刀,顷刻间就能创作出刚健清新、黑白分明的作品,流布于大众当中。鲁迅欣赏格罗斯,并不是因为他崇尚达达主义、表现主义,而是因为他冲破了达达主义的牢笼,由表现派转向现实主义。格罗斯因为创作了一幅富于批判意识的作品《资产阶级的镜子》,竟受到了当局的审讯。

鲁迅欣赏梅斐尔德,除开他的表现技巧之外,还因为他是一位“最革命的版画家”,27岁那年就坐过8年牢。至于珂勒惠支,其外祖父和父亲就是民主运动的先进分子,珂勒惠支从年青时代就以艺术为武器投身工人运动,其作品有明显的社会主义倾向。鲁迅在介绍珂勒惠支作品的内容时说,“她以深广的慈母之爱,为一切被侮辱和损害者悲哀、抗议、愤怒、斗争;所取的题材大抵是困苦、饥饿、流离、疾病、死亡,然而也有呼号、挣扎、联合和奋起。”(《〈凯绥·珂勒惠支版画选集〉序目》)可见鲁迅很重视这位女画家作品的内容、题材和倾向。因为抗议希特勒当局的法西斯统治,珂勒惠支的名字被列入黑名单。这位66岁的老人怀揣一瓶毒药,时刻准备被捕遭到凌辱时作最后的抗争。1933年5月13日,宋庆龄、蔡元培、鲁迅等代表中国民权保障同盟赴德国驻上海领事馆,抗议希特勒摧残文化、迫害进步人士的暴行,这些德国进步人士当中就有珂勒惠支。总之,在鲁迅眼中,格罗斯、梅斐尔德和珂勒惠支都是“新的战斗的作家”。

鲁迅跟珂勒惠支的联系是通过美国革命者史沫特莱建立的。两人虽然没有机会直接见面,但对彼此的情况是有所了解的。在《论鲁迅》一文中,史沫特莱提供了一段珍贵的回忆:“我帮他搜集德国大众的伟大的女艺术家凯绥·珂勒惠支的作品,我们共同印行了一本她的生平和作品的画册。珂勒惠支给鲁迅处置她那些他以为最好作品的权利,并且如其有必要,可使用那版税的收入。当我在五年前路过德国,在柏林逗留一晚去看她,我看到了纳粹政府禁止她展览或出卖她的任何作品。我把我所知道的关于鲁迅的事,统统告诉了她。那时候她已是一个白发的年近古稀的老妇人,但依然强健而富有创作力。当我谈到鲁迅时,她站在画室中间,倾听着,两眼不离我的脸。她说,她像在听另一个世界的故事——一个演着悲剧而又有希望的世界,因为人们仍在那里斗争着。”(见浙江金华《刀与笔》月刊,1939年12月1日)。由此可见,沟通鲁迅与珂勒惠支心灵的桥梁,是为一个没有邪恶的公平公正的新世界而斗争。

鲁迅收集介绍德国版画,虽然会重视其观赏性,但更有鲜明的革命功利性。比如,他自费翻印梅斐尔德的《〈士敏土〉之图》,绝非单纯为了介绍这位画家的技法,而是为了更好地推介苏联作家革拉特珂夫的小说《士敏土》,正如同他介绍毕斯凯莱夫的版画是为了推介苏联作家法捷耶夫的小说《铁流》一样。1931年9月20日,鲁迅在左联机关刊物《北斗》创刊号选发珂勒惠支的木刻《牺牲》,画面表现一位母亲悲哀地献出她的儿子,就是为了悼念被国民党当局秘密枪杀的柔石等左联五烈士。当时鲁迅无法公开发表悼念文章,只能以这幅木刻默默表达他内心对烈士的缅怀悼念。左联的机关刊物也不断介绍鲁迅的美术活动,鲁迅实际上成为了左翼美术运动的领导人。

谈到鲁迅对表现主义的态度,情况则比较复杂。在对待艺术流派的态度上,鲁迅可以说是兼收并包,为我所用。他购置的西洋美术作品,有的属于印象派,有的属于表现主义,此外还有什么达达主义、立体主义、未来主义、新客观主义等等。具体到表现主义艺术,鲁迅有褒有贬,贬多于褒。

表现主义是20世纪20年代兴起于德国的一种文艺思潮,始于美术界,继而影响音乐、文学创作等领域。其创作风格的出现其实早于这一名词概念的提出,所以有人把法国画家高更、荷兰画家梵高等视为表现主义的前驱。这一现代文艺思潮形成于第一次世界大战之后,人类面临着经济和精神的双重危机,强烈要求反叛传统,改变现状,在作品中表现自我,寻求心灵的解脱,以画家个人的精神世界取代对现实世界的描绘,甚至认为越是远离自然的艺术越高级。表现主义绘画色彩对比强烈,人物肖像尤重心理分析,但有时过度抽象,晦涩难懂,夸张怪诞,线条轮廓也过于粗犷,构图有时比例失调。鲁迅对表现主义的戏剧更为不满,认为简直是儿戏。

鲁迅对表现主义艺术有所保留,还跟他与后期创造社的论争有关。鲁迅留学日本正值明治时期,受写实主义艺术观影响较深;创造社批评家成仿吾留学日本则在大正时期,受表现主义艺术观影响较深。在成仿吾眼中,鲁迅《呐喊》中的作品大多是平庸的自然主义之作,只有《不周山》一篇有表现主义倾向,堪称佳作。鲁迅一怒之下将《不周山》从《呐喊》中撤出,改名《补天》,后收入新编历史小说集《故事新编》。这一文坛轶事,也表明了鲁迅跟成仿吾对表现主义的态度有所不同。

既然如此,鲁迅为什么还会推崇具有表现主义倾向的德国版画呢?那是因为表现主义的出现是一种复杂而矛盾的艺术现象,其中有鲜明的社会抗议、底层关怀和人道主义倾向,也有悲观颓废和扭曲现实相结合的因素。崇尚表现主义的艺术家有的是自由主义者、无政府主义者,其中也有社会主义者,其政治归属并不相同。从鲁迅介绍的这几位德国版画家来看,鲁迅看重的主要还是其中的社会文化批判思想和现实主义的人文关怀。

鲁迅推介的德国版画,对中国新兴的木刻运动产生了积极的影响。鲁迅在他举办的“木刻讲习会”上,亲自讲授了珂勒惠支的铜版组画《农民战争》。中国第一代新兴木刻家中,也有不少人直接受到了梅斐尔德创作技巧的影响。鲁迅指出,李桦创作的木刻《即景》就借鉴了德国版画的风格。木刻家唐诃向鲁迅请教木刻技法,鲁迅也向他推荐了德国版画作为“他山之石”。不仅如此,鲁迅倡导的新兴木刻还影响了当年木刻青年的政治道路选择。所以,木刻青年几乎成为了左翼青年的代名词,以致当年不少木刻青年被国民党当局逮捕,几乎所有的版画团体都遭封闭。

还应提及的是,鲁迅的版画活动是他生命史上最后一次壮烈的冲刺。他一生最后编印的一本出版物就是《凯绥·珂勒惠支版画集》,内收版画21幅,以原帖拓本为主,大都是通过美国友人史沫特莱向珂勒惠支本人购买的。此书印成后,鲁迅在赠挚友许寿裳的画册卷首题字:“印造此书,自去年至今年,自病前至病后,手自经营,才得成就”。关于鲁迅病中“手自经营”此书的情况,左翼作家黄源当年有一篇回忆,其中提到,当时上海恰逢多年未遇的酷暑,鲁迅整个夏天就在那蒸笼似的工作室里熬着。“有一个酷热的下午,我二三点钟到他家里。一进门就看见他坐在客堂的书橱旁铺在地上的席子上。他穿了一身短衫裤,显着骨瘦棱棱的四肢,正弯着腰在折叠珂勒惠支的版画选集。广平女士坐在旁边抢着折,不久这版画选集就出版了。”(《鲁迅先生纪念集》第三辑,1937年鲁迅先生纪念委员会出版)。这本书首次以上海三闲书屋的名义出版,仅印103部,其中40部为赠送本,30部在国外出售,33部在国内出售,编号下印“有人翻印,功德无量”八个字。其时正值跟鲁迅共同倡导新兴木刻的柔石烈士殉难5周年,也是对虚岁70的珂勒惠支的一个小小的纪念。这本书前有美国友人史沫特莱的序言(茅盾翻译)。这是鲁迅跟外国友人合作编印的唯一一本书,也是他生前“手自经营”的最后一本书。

编辑:杨岚

关键词:鲁迅 版画 德国 木刻 珂勒

北京宋庄艺术区新联会赴延安地区培训采风

北京宋庄艺术区新联会赴延安地区培训采风 卡地亚•故宫博物院工艺与修复特展亮相故宫

卡地亚•故宫博物院工艺与修复特展亮相故宫 走进塔吉克斯坦纳乌鲁兹宫

走进塔吉克斯坦纳乌鲁兹宫 也门霍乱病例激增

也门霍乱病例激增 2019亚洲商务航空大会及展览会开幕

2019亚洲商务航空大会及展览会开幕 世界园林巡礼——日本大宫盆栽美术馆

世界园林巡礼——日本大宫盆栽美术馆 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅