首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

吴昌硕、齐白石、陈巨来 他们向赵之谦学了什么?

这个问题没有标准答案,但却也不好回答,因为毕竟,问题里有一个“最”字,至少有点在心里排名的意思,我忠于自己的内心,完全依着自己的第一反应,上前回答了五个字:“大爱赵之谦”,等静下心来再思考,或许吴昌硕、黄牧甫还能列入备选,但答案依然未改,我最喜欢的篆刻大师就是他,这位晚清的篆刻大师:赵之谦。

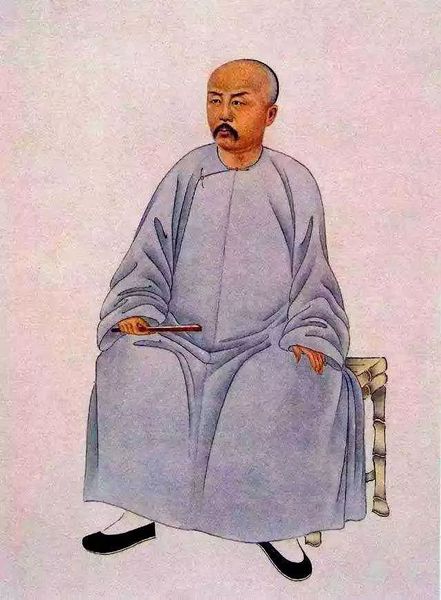

(赵之谦像)

关于篆刻,我已经写了将近600篇文章,关于赵之谦,在【篆刻史】系列文章里详细介绍过他,今天打算再说说他,因为自晚清到现代,几乎所有称得上篆刻家的印学前辈,几乎都曾从赵之谦这里汲取过营养。

赵之谦生于1829年,故于1884年,只看生卒年,就已经注定了他的悲惨命运,因为照此一算,他的青春岁月和壮年时光,正赶上“鸦片战争”,但在他生活的半个多世纪里,他依然用他卓越的艺术才能,给中国的文化世界带来了不一样的光彩,他的一生,如流星划过暗夜。

关于赵之谦的生平,请看拙文《印人传:“为五斗米折腰”的艺术大师赵之谦》,非常详尽,不再赘述。今天的重点是,我们能从赵之谦这里学点什么?因为他之后的篆刻大家们,几乎无一例外地向他学习过。

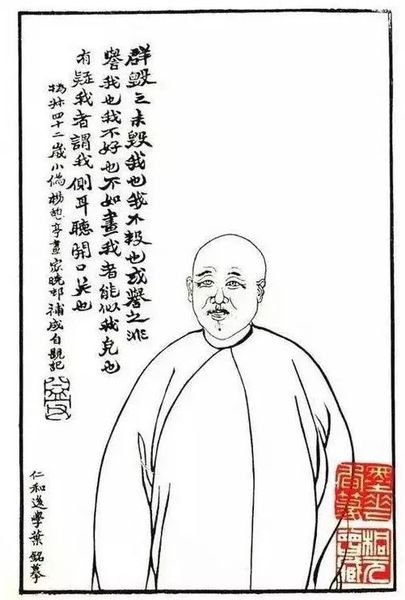

(赵之谦画像)

他是中国篆刻史上唯一一位几乎被各门各派全部认可的大师,在艺术界,这是多么罕见的事啊,艺术毕竟是张扬个性的,他为什么会有这样的地位呢?

为六百年摹印家立一门户。

赵之谦一生刻印并不多,现在存世不足400方,但却足够重要!

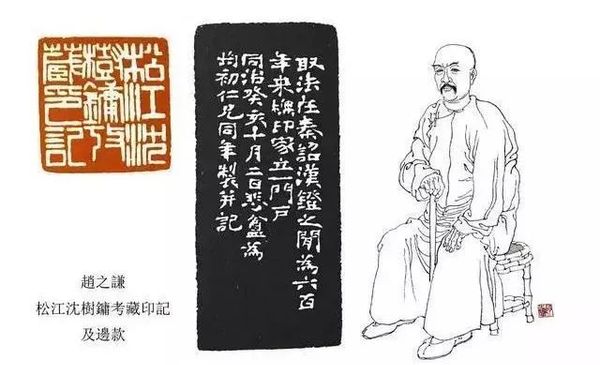

赵之谦在他的印作“松江沈树镛考藏印记”一印的边款里说:“取法在秦诏汉灯之间,为六百年来摹印家立一门户”,我们算一下,他的边款里说是同治癸亥年,也就是同治二年,即1863年,从这一年往上数,六百年,到1263年,正是宋末,我们知道,中国的篆刻(之前的实用印章严格意义上不是篆刻)正是起源于此时(或说是起于宋代米芾,或说是起于元代赵孟),他的言下之意,六百年下来,篆刻还不是独立的一门艺术,到了我赵之谦这里,它该是真正成了一门独立出来的艺术门类了。牛吧!为什么会有这样的话?

(为六百年摹印家立一门户)

因为从他开始,中国的篆刻真正走入了“印外求印”时代,篆刻所能表达的生活内容更加丰富了,手段亦更丰富了。我们知道,邓石如出现之前,大部分印人都是从古印章里讨取创作文字取资做为入印文字的,邓石如创造性的开创了“印从书出”之后,学邓的印人们已经把文字取资对象转移到了“印章之外”,但仍然主要停留在自己的书法上,赵之谦本来也是此道中人,但他不满足于此,他处在一个金石盛极一时的时代(晚清),他在京接近十年,能见到的金石材料足够多,又极方便,因此他有条件,也有才力(天才出现总是在合适的时间点)将这些材料中的文字材料引入篆刻取资范围。于是诏版、镜铭、碑额、砖瓦文字都被他引入篆刻入印文字体系,他的篆刻取法之广,前无古人。赵之谦的“印外求印”探索,为后世印人开阔了视野,他的很多印作是试验性质的,但又是非常成功的。

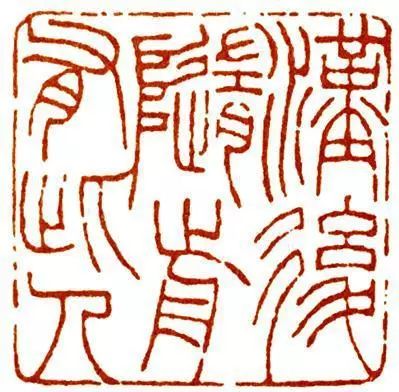

这还不是全部,对于赵之谦来说,他说“大话”可不止这一次。他刻过一方朱文印,印文内容是:“汉后隋前有此人”,汉后隋前,那不正是王羲之的时代吗,王羲之是书圣,他定位自己该当是“篆刻之圣”,这定位是他对自己的期许,可见他有多么自信。

(赵之谦:汉后隋前有此人)

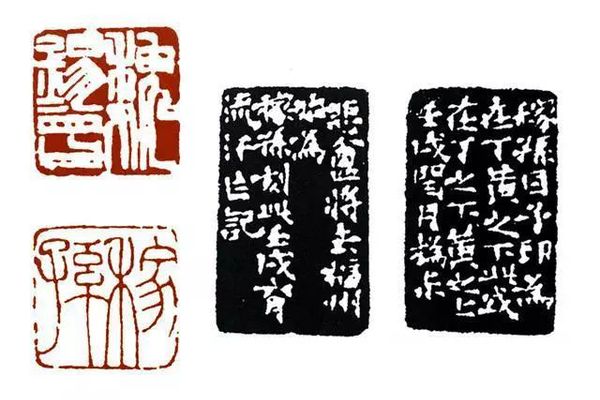

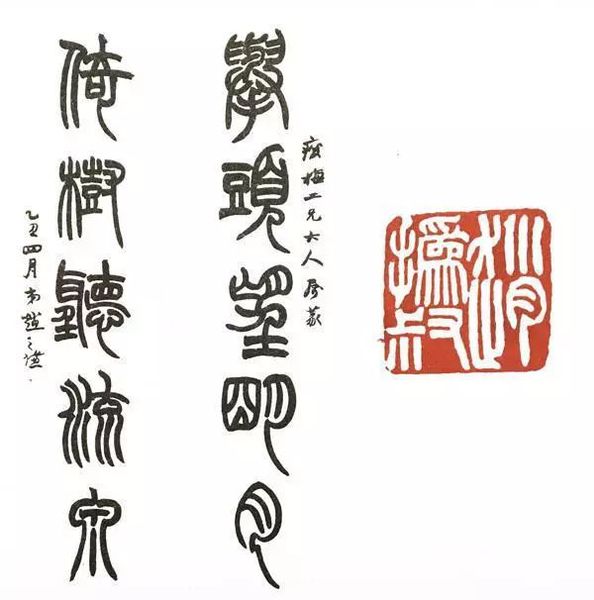

还有,他在给魏锡曾刻“魏锡曾”“稼孙”印的边款里说:“稼孙目予印为在丁、黄之下,此或者丁之下、黄之上。”魏锡曾认为他这方印,水平在丁敬、黄易之下,但赵之谦不服,他说,这方印的水平,在丁敬之下,黄易之上。丁敬、黄易都是浙派宗师,他觉得自己的位置已经在黄易之上了。

(赵之谦:魏锡曾、稼孙)

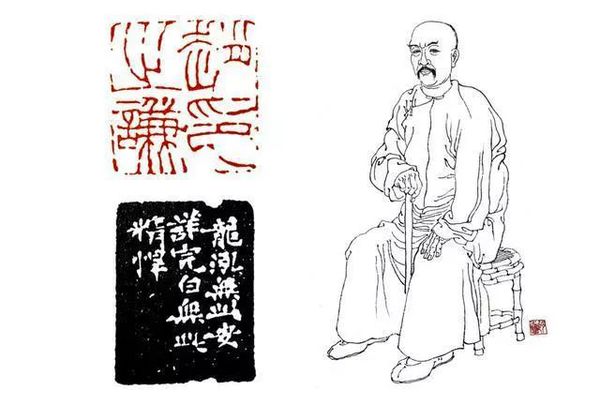

仍不算完,赵之谦还有一方自用印“赵之谦印”,边款里也不客气:“龙泓无此安详,完白无此精悍。”

(赵之谦:赵之谦印)

龙泓指丁敬,完白指邓石如,浙派、徽派创派宗师,他觉得他都超过了,你看,赵之谦是真的牛。

对后世的影响

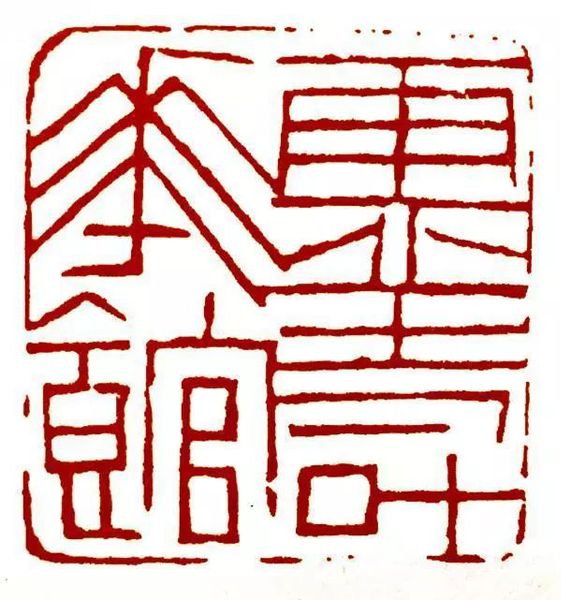

1、 先说白文印,后世白文印,受赵之谦的影响的有赵叔孺、陈巨来等为代表的海派印风,黄牧甫为代表的黟山派印风。比如他的作品“小脉望馆”、“二金蝶堂”、“元祐党人之后”、“赵之谦印”、“钜鹿魏氏”等,如图:

(赵之谦:小脉望馆)

(二金蝶堂)

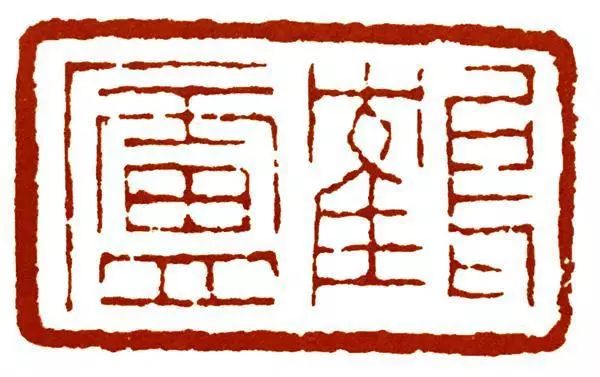

当然,还有大量的印外求印作品,后世的吴昌硕、黄牧甫等大师皆从中受益,如:

(灵寿花馆)

(鹤庐)

赵之谦给的启示,我们该当从何学起

赵之谦是篆刻大师,但同时也是天才,他的好作品多,但却不好学,但足以给我们提供一些有益的启示:

1、 可以尝试从浙派学起

浙派特征是切刀,因为切刀的刀程相对短,等于一点一点地抠出线条,这对于持刀不稳、不擅长稳地刻出长刀程长线条的初学者来说,易上手,易刻出相应的近于满意的作品,这对于保持兴趣与学习信心有益。当然,这也是赵之谦的学习过程,他先学浙派,后学邓石如,又潜心秦汉印,又拓展印外求印。

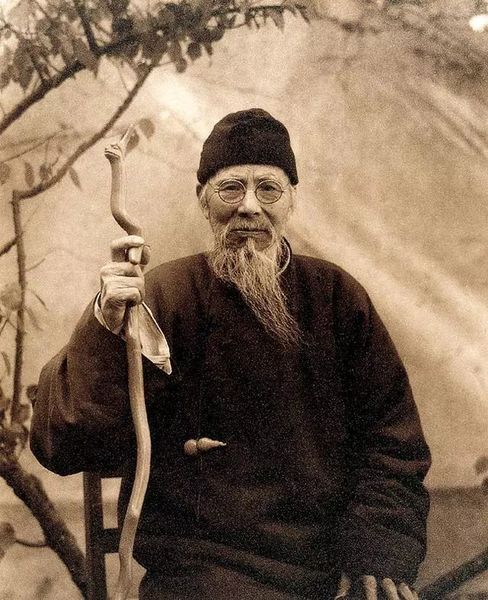

(拄杖的齐白石)

后世的吴昌硕、黄牧甫、齐白石等大师级人物,最初初学,都是从浙派开始学起的。这应当是赵之谦给我们的学习顺序方面的启示,虽然,这跟他们所处的时代有关(那几百年,正是浙派占统治地位的时代)。

2、 扎扎实实地练好篆书

这是邓石如后所有篆刻家们共同走的一条路,大家之所以有好的篆刻作品,多从其优秀的篆书得来。

(赵之谦的书法和印风)

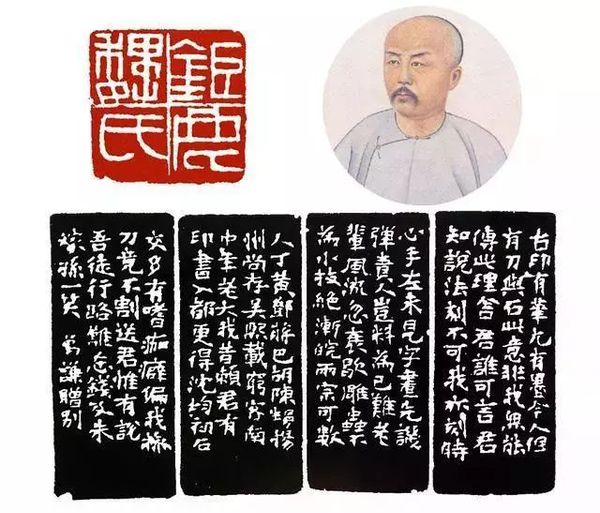

赵之谦最重要的篆刻理论出现在他的一方白文印边款里,即上面所提到的“钜鹿魏氏”的边款:

(赵之谦:钜鹿魏氏及边款)

这段边款很重要,所以原封再录出来:古印有笔尤有墨,今人但有刀与石。此意非我无人传,此理舍君谁可言。君知说法刻不可,我亦刻时心手左。未见字画先讥弹,责人岂料为己难。老辈风流忽衰歇,雕虫不为小技绝。浙皖两宗可数人,丁黄邓蒋巴胡陈(曼生)。扬州尚存吴熙载,穷客南中年老大。我惜赖君有印书,入都更得沈均初。石交多有嗜痂癖,偏我操刀竟不割。送君惟有说吾徒,行路难忘钱及朱。

如果不认真练出一手过硬的篆书,就无法表现出“有笔有墨”,而不是“只有刀与石”。这是一个无须论证的论题。

3、 向汉印讨气息

篆刻大师们师法汉印也是不用多说的话题,我们在《汉印为什么这么牛?》以及《“印宗秦汉”宗什么?》两篇文章里已经讲清楚了,赵之谦能带给我们的启示是汉印的本来面目,并不是斑驳和残损遍生的,而是光洁与起讫清楚的。这来自于他的作品“何传洙印”的边款:

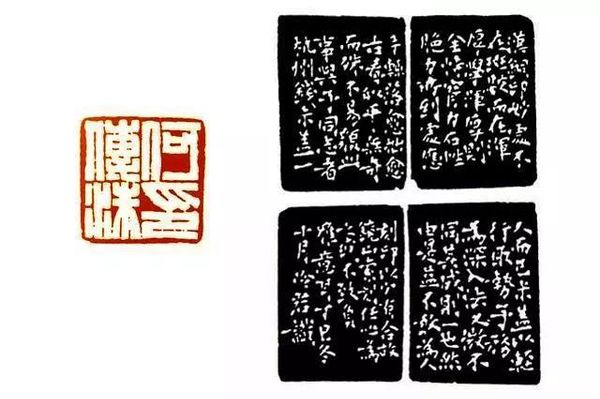

(赵之谦:何传洙印及边款)

这段边款也重要,也录出来:汉铜印妙处不在斑驳而在浑厚。学浑厚则全恃腕力,石性脆,力所到处,应手辄落,愈拙愈古,看似平平无奇,而殊不易。

汉印的斑驳并不是主要气息,最重要的是浑厚,现在看到的斑驳多来于岁月的原因。这种思想,深深影响了后来的黄牧甫,同时当然也影响了吴昌硕,因为吴昌硕所谓的“做印”手法,对作品后后期制作,也是基于汉印原有面目基础附加进行的“后期手段”罢了。所以,初学者学习汉印,应在汉印本来面目上下功夫,其重点就在浑厚气息。

编辑:杨岚

关键词:篆刻 边款 吴昌 昌硕

北京宋庄艺术区新联会赴延安地区培训采风

北京宋庄艺术区新联会赴延安地区培训采风 卡地亚•故宫博物院工艺与修复特展亮相故宫

卡地亚•故宫博物院工艺与修复特展亮相故宫 走进塔吉克斯坦纳乌鲁兹宫

走进塔吉克斯坦纳乌鲁兹宫 也门霍乱病例激增

也门霍乱病例激增 2019亚洲商务航空大会及展览会开幕

2019亚洲商务航空大会及展览会开幕 世界园林巡礼——日本大宫盆栽美术馆

世界园林巡礼——日本大宫盆栽美术馆 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅