首页>书画>画界杂志>2024年第六期

品读于兵的山水画《长白胜境》

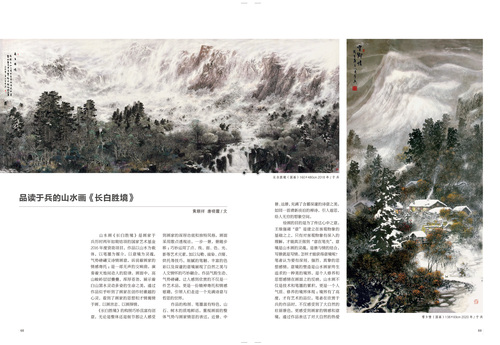

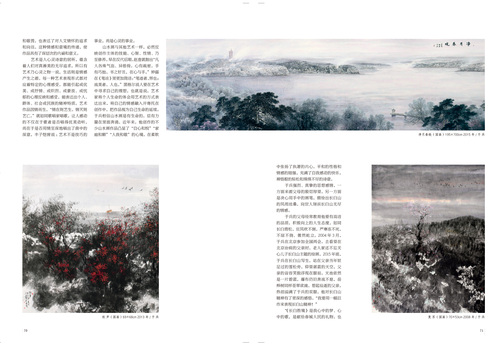

山水画《长白胜境》是画家于兵历时两年如期结项的国家艺术基金2016年度资助项目,作品以山水为载体,以笔墨为媒介,以意境为灵魂,气势磅礴又诗情画意,诉说着画家的情感寄托;是一部无声的交响曲,演奏着天地间动人的旋律。画面中,高山峻岭层层叠叠,浑厚苍劲,展示着白山黑水灵动多姿的生命之美,通过作品似乎听到了画家在创作时激越的心灵,看到了画家的思想和才情寓情于画、以画言志、以画择情。

长白胜境(国画)160×480cm 2018年/于 兵

《长白胜境》的构图巧妙且富有创意,无论是整体还是细节都让人感受到画家的深厚功底和独特风格。画面采用散点透视法,一步一景,景随步移;巧妙运用了点、线、面、色、光、影等艺术元素,加以勾勒、渲染、点缀、烘托等技巧,细腻的笔触、丰富的色彩以及深邃的意境展现了自然之美与人文情怀的巧妙融合,作品气韵生动、气势磅礴,让人感到欣赏的不仅是一件艺术品,更是一份精神寄托和情感慰藉,引领人们走进一个充满诗意与哲思的世界。

作品的构图、笔墨富有特色,山石、树木的质地鲜活,重视画面的整体气势与画家情思的表达,近景、中景、远景,充满了含蓄深邃的诗意之美。如同一首清新淡泊的禅诗,引人遐思,给人无穷的想象空间。

雪乡情(国画)138×69cm 2020年/于 兵

绘画的目的是为了传达心中之意。王维强调“意”是建立在客观物象的基础之上,只有对客观物象有深入的理解,才能真正做到“意在笔先”。意境是山水画的灵魂,是景与情的结合,写景就是写情。怎样才能获得意境呢?笔者认为要有深刻、强烈、真挚的思想感情。意境的塑造是山水画家终生追求的一种美的境界,是个人修养和思想感情在画面上的反映。山水画不仅是技术和笔墨的累积,更是一个人气质、修养的境界体现;境界有了高度,才有艺术的品位。笔者在欣赏于兵的作品时,不仅感受到了大自然的壮丽景色,更感受到画家的情感和意境,通过作品表达了对大自然的热爱和敬畏,也表达了对人文情怀的追求和向往。这种情感和意境的传递,使作品具有了深层次的内涵和意义。

艺术是人心灵诗意的居所,蕴含着人们对真善美的无尽追求。所以有艺术乃心灵之物一说,生活则是情感产生之源。每一种艺术表现形式都对应着特定的心理感受,都能引起或优美、或抒情、或炽烈、或豪放、或忧郁的心理反映和感受,能表达出个人、群体、社会或民族的精神特质。艺术作品因情而生,“情在则艺生,情灭则艺亡。”就如同歌唱家唱歌,让人感动的不仅在于歌者是否唱得优美动听,而在于是否用情至深地唱出了曲中的深意,丰子恺曾说:艺术不是技巧的事业,而是心灵的事业。

秋 声(国画)69×68cm 2013年/于 兵

山水画与其他艺术一样,必然反映创作主体的技能、心智、性情、乃至修养。早在汉代后期,赵壹就指出“凡人各殊气血、异筋骨。心有疏密,手有巧拙。书之好丑,在心与手。”钟繇在《笔法》里更加简洁:“笔迹者,界也;流美者,人也。”黑格尔说人要在艺术中寻求自己的理想,也就是说,艺术家将个人生命的体会用艺术的方式表达出来,将自己的情感融入并寄托在创作中,把作品视为自己生命的延续。于兵相信山水画是有生命的,总有力量在里面奔涌。近年来,他创作的不少山水画作品凸显了“自心和悦”“家庭和顺”“人我和敬”的心境,在柔软中张扬了执著的内心,平和的性格和情感的刚强,充满了自我感动的快乐,禅悟般的轻松和绵绵不尽的诗意。

于兵强烈、真挚的思想感情,一方面来源父母的殷切厚望,另一方面是决心用手中的画笔,描绘出长白山的风雨沧桑,向世人倾诉长白山无尽的情感。

净月春晓(国画)195×700cm 2015年/于 兵

于兵的父母经常教育他要有高洁的品质,积极向上的人生态度,如同长白青松,狂风吹不倒,严寒冻不死,不屈不挠、傲然屹立。2004年3月,于兵在北京参加全国两会,去看望在北京治病的父亲时,老人家还不忘关心儿子长白山主题的绘画。2015年底,于兵在长白山写生,站在父亲当年驻足过的雪松旁,仰望湛蓝的天空,父亲的音容笑貌浮现在眼前。天池依然是一片碧蓝,瀑布仍旧奔流不息,岳桦树同样苍翠欲滴。想起仙逝的父亲,热泪溢满了于兵的双眼,他对长白山精神有了更深的感悟。“我要用一幅巨作来表现长白山精神!”

“《长白胜境》是我心中的梦、心中的歌,是献给春城人民的礼物,也报答父亲的养育之恩。”“注重人品与画品就是重德。长白胜境之德在于生生不息,日新月异。画家的视界意象、灵感意象、审美意象,将照亮一个真实的世界。在《长白胜境》作品中看到的秀美景色,体味的时代脉搏,感受的巍峨气息,产生向上的精神动力。这就是作品的最大价值。”于兵在创作完《长白胜境》后,肃立在巨幅画作旁,向着北京方向深鞠三躬,告慰长眠于八宝山革命公墓的父亲。“您一直要我用心去画出长白山的精神和山魂,如今,儿子的这幅《长白胜境》可以慰藉您苍穹之上的英灵了!”

复 苏(国画)70×53cm 2008年/于 兵

李可染曾说“我们画山水画就是为祖国河山树碑立传,这就是山水画的爱国主义之所在。”于兵经过长期观察写生找到了表现长白山的艺术语言。10月的长白山白雪覆盖,于兵身处其中,丰沛的情感在他内心激烈地激荡,他满含深情地从不同角度收集群山、天池、瀑布、桦树、溪流等素材,力求表现长白山的博大壮阔,雄奇伟健。他要营造一个让观众怦然心动的场景,绘制一幅大气磅礴的画卷,向世人展示长白山的神奇风貌。

意蕴美是山水画艺术的精髓,也是山水画最高的美学追求。意蕴美是一种内在美,是人的心境的抒发,流露出画家的主观感受。画家在作品追求上往往更容易达到“化工造物”的境界,领悟、把握天地万物之美,吸取、容纳“万景”“万境”之致,“山性即我性,山情即我情”。

长白山天池圣境(国画)97×180cm 2022年/于 兵

作品上的诗文也成为画面的有机组成部分,“巍巍长白入云怀,莽莽林海天际来。碧水蓝天黄莺舞,银龙狂吼跃巨崖。”诗中有画,画中有诗,诗为于兵父亲所作,与画融为一体,为画作了最好的注释和解析,这种诗配画方式是于兵对长白山最美的礼赞,对父亲最深切的缅怀。

中国山水画重视留白,作为绘画的空间布局,体现出山水画独有的美学形式。作为中国山水画中重要的笔墨技巧之一,深刻反映了中国人特有的哲学思想。《长白胜境》中的留白,增强了作品的气势,使画面虚实相生、相辅相成。

远 瞩(国画)180×48cm 2020年/于 兵

再后来,春雨润青,夏日泼墨,秋草摇黄,冬雪飞白……于兵与他的家人共享着山水画艺术的芬芳。如今,年过半百的他伫立在岁月的流影里,凝视时空,笑看风云,如幻如梦,其乐融融;隐约里,挺拔的精神依然新鲜如初,仿佛看到了过往的足迹,似乎听到了历史的笑声。

“国画之美,始于凡尘,终于升华。”长白山成就了于兵苍劲圆秀、清逸横生、浑朴酣畅、明朗秀健而又充满倔强之气的独特画风,他仍然在探索并寄托着凌云壮志的神山,编织着他滚烫的梦。

出淤泥而不染(国画)180×48cm 2020年/于 兵

责任编辑:杨文军

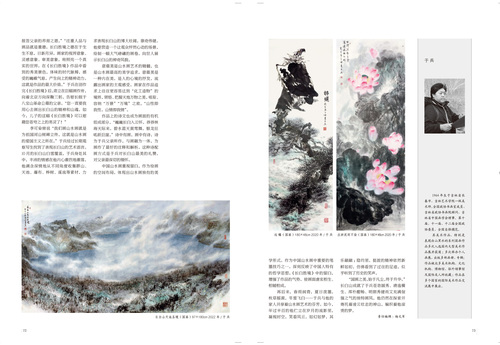

于 兵,1964年生于吉林省长春市,吉林艺术学院一级美术师。全国政协书画室成员、吉林省政协书画院顾问、吉林省中国画学会理事。第十届、十一届、十二届全国政协委员,全国自强模范。

其美术作品,特别是表现白山黑水的系列国画作品多次入选国内大型美术作品展并获奖;多次举办个人画展,出版多部画册、专辑;作品被众多美术机构、文化机构、博物馆、驻外领事馆及国际友人所收藏;作品在多个国家的国际美术作品交流展中展出。

编辑:画界 邢志敏