首页>书画>画界杂志>2025年第三期

凝望厚土

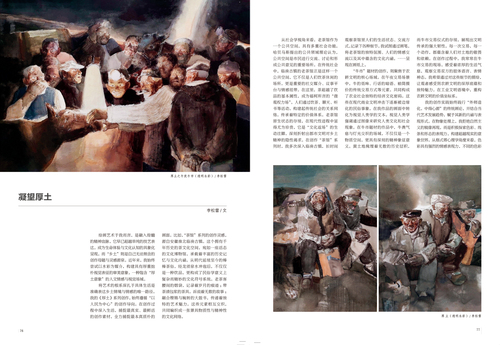

绘画艺术于我而言,是融入骨髓的精神血脉,它早已超越单纯的技艺表达,成为生命体验与文化认知的具象化呈现,而“乡土”则是自己无法割舍的创作母题与灵感源泉。近年来,我始终尝试以水彩为媒介,构建具有厚重拙朴视觉表征的审美意象,一种饱含“厚土意象”的人文情感与视觉场域。

厚土之午夜牛市(透明水彩) /李松雷

将艺术的根系深扎于具体生活是准确表达乡土情境与情感的唯一路径。我的《厚土》系列创作,始终遵循“以人民为中心”的创作导向。在创作过程中深入生活,捕捉最真实、最鲜活的创作素材,全力捕捉最本真质朴的画面。比如,“茶馆”系列的创作灵感,源自安徽淮北临涣古镇。这个拥有千年历史的茶文化空间,宛如一座活态的文化博物馆,承载着丰富的历史记忆与文化内涵。从明代延续至今的棒棒茶俗,经龙须泉水冲泡后,不仅仅是一种饮品,更构成了民俗学意义上复杂而精妙的文化符号系统。老茶客腰间的烟袋,记录着岁月的痕迹;带茶渍包浆的茶具,诉说着无数的故事;融合铿锵与婉转的大鼓书,传递着独特的艺术魅力。这些元素相互交织,共同编织成一张兼具物质性与精神性的文化网络。

厚 土(透明水彩) /李松雷

从社会学视角来看,老茶馆作为一个公共空间,具有多重社会功能。哈贝马斯提出的公共领域理论认为,公共空间是市民进行交流、讨论和形成公共意见的重要场所。在传统社会中,临涣古镇的老茶馆正是这样一个公共空间,它不仅是人们饮茶休闲的场所,更是重要的社交媒介、议事平台与情感纽带。在这里,茶超越了饮品的基本属性,成为福柯所言的“微观权力场”。人们通过饮茶、聊天、听书等活动,构建起传统社会的关系网络,传承着特定的价值体系。老茶馆原生状态的存续,在现代性进程中显得尤为珍贵,它是“文化返场”的生动注脚,深刻折射出都市文明对乡土精神的隐性渴求。在创作“茶馆”系列时,我多次深入临涣古镇,长时间观察茶馆里人们的生活状态、交流方式,记录下各种细节。我试图通过画笔,将老茶馆的独特氛围、人们的情感交流以及其中蕴含的文化内涵,一一呈现在画纸上。

悠悠茶语(透明水彩) /李松雷

“牛市”题材的创作,则聚焦于农耕文明的核心场域。在午夜交易场景中,牛的低哞、行话的暗语、袖筒摸价的传统交易方式等元素,共同构成了农业社会独特的经济文化密码。这些在现代商业文明冲击下逐渐被边缘化的民俗事象,在我作品的画面中转化为视觉人类学的文本。视觉人类学强调通过图像来研究人类文化和社会现象。在牛市题材的作品中,牛粪气息与灯光交织的场域,不仅仅是一个物质空间,更具有深刻的精神象征意义。黄土地掩埋着无数的历史层积,而牛市交易仪式的存续,展现出文明传承的强大韧性。每一次交易,每一个动作,都蕴含着人们对土地的敬畏和依赖。在创作过程中,我常常在牛市交易的现场,感受着浓厚的生活气息,观察交易双方的肢体语言、表情神态。我希望通过对这些细节的描绘,让观者感受到农耕文明的深厚底蕴和独特魅力,在工业文明语境中,重构农耕文明的价值坐标系。

老茶馆(透明水彩) /李松雷

我的创作实践始终践行“外师造化,中得心源”的传统画论,并结合当代艺术发展趋势,赋予其新的内涵与表现形式。在物象处理上,我拒绝自然主义的镜像再现,而是积极探索色彩、线条和形态的表现力,构建超越现实的意象世界。从格式塔心理学角度来看,色彩具有强烈的情感表现力,不同的色彩能够传达不同的情感和意义。在“茶馆”系列中,我选用红褐茶渍的色彩,象征着岁月的沉淀和文化的厚重;在牛市系列中,以土黄作为基调,表现黄土地的质朴和苍凉。

茶记之暖冬(透明水彩) /李松雷

线条是中国绘画的重要元素,具有独特的艺术魅力。我通过断裂笔触表现岁月沧桑,让观者感受到时间的流逝和历史的痕迹;运用流畅线条勾勒生活韵律,展现出生活的活力与美好。在形态处理上,我将人物轮廓提炼为具有雕塑感的几何形,突出人物的精神特质和内在气质。这种“以形写神”的实践,暗合宗炳“澄怀味象”的美学观。通过对视觉元素的符号化转译,使画面成为承载文化记忆与主体情感的精神容器。例如,在茶馆系列中,老茶客的坐姿动态并非精确的人物写生,而是通过躯干线条的弧度与手部关节的转折,传递出历经岁月沉淀的沉稳与悠然,实现“形神兼备”的审美追求。

在充满流动性的场景中,速写成为我捕捉“瞬间真实”的核心技法。我秉持“百练成一稿”的创作观,通过大量现场速写积累动态素材。快速笔触在记录人物动作的同时,更成为情感的外化形式。在牛市系列中,交易双方袖筒中交叠的手部线条,以简练的顿挫转折,既呈现肢体语言的微妙博弈,又暗含传统文化中“默契”与“诚信”的价值隐喻,使瞬间动态升华为具有普遍意义的文化符号。每一次速写,都是我与生活的对话,是我对生活瞬间的捕捉和提炼。

面对复杂的生活场景,我采用平面化处理策略,通过图底关系的重新建构、色彩块面的并置对比、透视法则的主观调整,将三维空间转化为具有现代构成感的二维画面。这种处理并非对西方现代主义的简单模仿,而是对中国传统绘画“计白当黑”“超以象外”美学的当代演绎。正如在茶馆系列中,我将人物与茶具归纳为大小不一的几何色块,通过红与黑的色域对比强化空间层次,背景的虚化处理则让观者的注意力集中在主体形象上,增强了画面的表现力和感染力。这种平面化处理方式,既保留了传统绘画的美学精髓,又赋予作品现代艺术的形式感。

随着科技的飞速发展,AI绘画带来了新的技术挑战。AI凭借强大的算法和数据处理能力,能够模拟各种艺术风格、计算色彩搭配,但它无法复制人类在特定文化语境中的生命体验。临涣茶馆的茶香、牛市交易的体温、老茶客眼神中的岁月积淀,这些构成画面灵魂的“情感颗粒”,唯有通过画家在生活现场的沉浸式观察、在创作过程中的身体性介入,才能转化为具有精神密度的视觉文本。海德格尔在探讨技术时代的艺术时指出,艺术的本质是对存在的揭示和呈现,它需要人类的创造性和情感投入。画家作为“文化感受器”的主体存在,不仅是图像的生产者,更是文明的解读者、情感的转译者。当画笔触碰纸面时,留下的不仅是颜料痕迹,更是个体生命与时代精神的共振波纹。在AI试图重构艺术生产逻辑的当下,我更执着于用传统媒介记录“不被现代文明稀释的珍贵”。那些在城市化进程中逐渐消逝的乡土记忆、在数字化浪潮中坚守的文化基因,通过水彩的透明与厚重、线条的粗放与细腻,在画纸上获得永恒的生命。我相信,这种融入了人类情感、体验和思考的艺术作品,才具有真正的艺术价值和生命力。

回望创作历程,我深刻认识到,真正的乡土绘画不应是对传统的简单复刻,而应是在现代视野下对文化根脉的重新激活。当我用画笔描绘临涣茶馆的烟火气息、牛市交易的传统仪式时,实则也尝试构建一部视觉化的“乡土精神谱系”。在未来的创作中,我将继续以深情的笔触深耕这片厚土,不断探索水彩媒介与乡土题材的更多可能性,让水彩的水色交融与黄土地的质朴厚重形成更富张力的对话。

李松雷

民盟盟员,淮北市书画院专职画家,毕业于淮北煤炭师范大学,中国美术家协会会员,安徽省文联“551”青年艺术家骨干,安徽省连环画艺委会副秘书长,安徽水彩艺委会理事,淮北市政协书画院副院长,淮北市民盟书画院副院长。

作品入选第十三届全国美展,全国画院美术作品展(三次入选该展并两次入选进京优秀作品展),第二届全国水粉、第三届全国小幅水彩作品展,第十二届全国水彩粉画作品展,第三届深圳国际水彩展,“国之颂—庆祝中华人民共和国成立75周年全国美术作品展”等。

责任编辑:张月霞

编辑:画界 邢志敏