首页>书画>画界杂志>2025年第三期

宁静闲远 静寂空濛——郭宝君山水画艺术的精神取向与意境建构

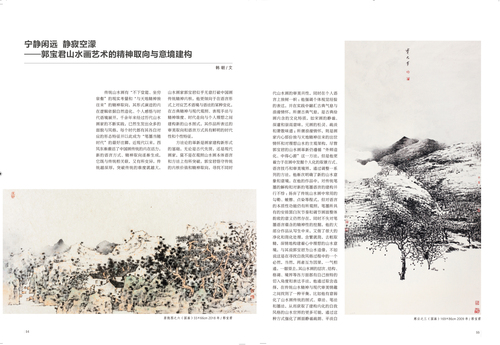

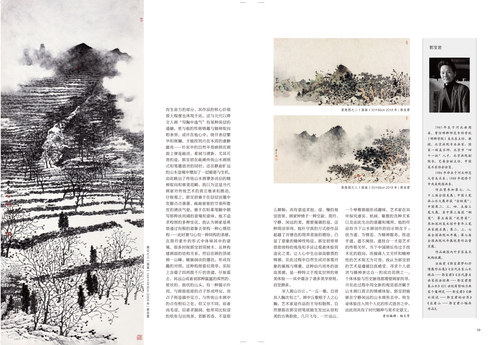

传统山水画有“不下堂筵、坐穷泉壑”的现实考量和“与天地精神独往来”的精神取向,其形式演进的内在逻辑依据自然造化、个人感悟与时代语境展开。千余年来经过历代山水画家的不断实践,已然生发出众多的面貌与风格,每个时代都有其各自对应的形态特征并以此成为“笔墨当随时代”的最好注脚。近现代以来,西风东渐激活了中国画传统的内在活力,新的语言方式、精神取向逐渐生成,它既与传统相关联,又有所变异。传统越深厚,突破传统的难度就越大。山水画家郭宝君似乎无意打破中国画传统精神内核,他更倾向于在语言形式上对应艺术语境与语法的某种变化,在古典精神与现代观照、表现手法与精神维度、时代走向与个人理想之间建构新的山水图式,其作品所表达的审美取向和语言方式具有鲜明的时代性和个性特征。

居隐图之六(国画)33×66cm 2018年 /郭宝君

方法论的革新是画家建构新形式的基础,无论是古代先贤,还是现代画家,莫不是在观照山水画本体语言和方法上有所突破。郭宝君恪守传统的内核价值和精神取向,寻找不同时代山水画的审美共性,同时在个人语言上独树一帜:他强调个体视觉经验的表达,并在实践中融汇古典气息与浪漫情怀。所谓古典气息,是古典绘画内含的文化特质,如宋画的静谧、深邃和崇高意味,元画的松灵、疏淡和萧散味道;所谓浪漫情怀,则是画家内心那份独与天地精神往来的出世情怀和对理想山水的主观架构。尽管郭宝君的山水画革新仍遵循“外师造化、中得心源”这一方法,但是他更着力于在画中发掘个人化的取景方式、语言技巧和审美境界,通过调整一系列的方法,他渐次明确了新的山水意象和意境。在他的作品中,对传统笔墨的解构和对新的笔墨语言的建构并行不悖:扬弃了传统山水画中常用的勾勒、皴擦、点染等程式,但对语言的本质性功能仍有所观照,笔墨所具有的安排黑白灰节奏和调节画面整体韵致的意义仍然存在,同时不失对笔墨语言蕴含的精神性的挖掘。他的大部分作品从写生中来,又做了很大的净化和简化处理,舍繁就简,去粗取精,深情地构建着心中理想的山水意境。与其说郭宝君为山水造像,不如说这是在寻找自我风格过程中的一个必然,当然,两者互为因果,一气相通。一眼望去,其山水画的层次、结构、格调、境界等各方面都有自己独特的切入角度和表达手法,他通过取舍选择,在传统山水精神与现代审美情趣之间找到了一种平衡,比如他有意弱化了山水画传统的图式、章法、笔法和墨法,从而获取了建构内化的自我风格的山水世界的更多可能,通过这种方式强化了画面静谧疏朗、平淡自然的人文气息,这与传统精神有着深层关联,又在形式上特立独行。

寒云之三(国画)169×86cm 2009年 /郭宝君

前几年在国家大剧院看郭宝君画展,给我留下深刻印象。走进展厅,其山水画葆有的静美之气扑面而来,这来自他对传统山水精神的精准把握及对意境建构方式的主观更新,如他有意识地留出大面积的空白,巧妙的留白令画面节奏舒缓、呼吸自如,而且在山水意象的组织排列上倾向于简洁化、秩序化,每一部分的衔接、转化和呼应,不激不厉,从容不迫。画中没有逞才炫技之感,让观者能够感受山水世界的浑然整体,换言之,画面技法被尽力消解到最低程度,由此生出一种类似禅意的空灵的精神内蕴,其笔墨架构、空间层次与传统山水文化有若即若离之感,简洁大方的意象与闲远静谧的造境令观者能参与其中,回味无穷。

对影之一(国画)186×90cm 2017年 /郭宝君

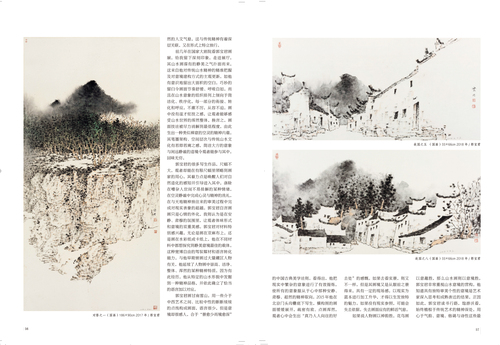

郭宝君的很多写生作品,尺幅不大,观者却能在有限尺幅里领略到画家的用心,其着力点是唤醒人们对自然造化的感知并引导进入其中,涤除在嘈杂人世间不易排解的某种情绪,在空灵静谧中完成心灵与精神的洗礼,在与天地精神独往来的审美过程中完成对现实表象的超越。郭宝君自言画画只是心情的外化,我则认为是在安静、肃穆的氛围里,让观者体味形式和意境的双重美感。郭宝君对材料特别感兴趣,无论是画在亚麻布上,还是画在水彩纸或卡纸上,他在不同材料中都想探究到静美意境最佳的载体。这种宽博自由的驾驭媒材和语言转化能力,与他早期曾画过大量藏区人物有关,他延续了人物画中崇高、洁净、整体、浑然的某种精神特质,因为有此经历,他从特定的山水形貌中发掘到一种精神品格,并依此确立了恰当的语言加以对应。

故园之五 (国画)33×66cm 2018年 /郭宝君

郭宝君画甘南雪山,用一些介于中西艺术之间、比较中性的断断续续的点线构成画面,语言很少,但是意境却很感人,合于“景愈少而境愈深”的中国古典美学法则。看得出,他把现实中繁杂的意象进行了有效提炼,使所有的意象服从于心中那种安静、肃穆、超然的精神取向。2015年他在北京门头沟爨底下写生,横构图的画面缓缓展开,疏密有致、点画浑然,观者心中会生出“真乃人人向往的好去处”的感慨。如果去看实景,则又不一样,但是其画境又是从眼前之景得来,具有一定的现场感,以现实为蓝本进行加工升华,才得以生发独特的魅力。如果没有现实参照,可能会失去依据,失去画面应有的鲜活气息。

故园之八(国画)33×66cm 2018年 /郭宝君

如果说人物画以神韵胜,花鸟画以意趣胜,那么山水画则以意境胜。郭宝君非常重视山水意境的营构,他知道具有独特审美个性的意境是艺术家深入思考和成熟表达的结果,正因如此,郭宝君读书行路,饱游沃看,始终植根于传统艺术的精神深处,用心于气韵、意境、格调与诗性这些最有生命力的部分,其作品的核心价值很大程度也体现于此,这与元代以降文人画“写胸中逸气”有某种深层的通融,更与他的性格情趣与精神取向相表里,或许在他心中,绕开表层繁华和斑斓,才能找到内在本质的虚静敞亮—朴实中的自然平易映照在画面上便是疏淡、柔润与清新。尤其可贵的是,郭宝君在疏离传统山水画图式和笔墨语言的同时,还在静寂旷远的山水造境中增加了一层暖意与生机,由此跳出了传统山水画萧条淡泊的精神取向和审美范畴,我以为这是当代画家对传统艺术的真正继承和推动。仔细观之,郭宝君善于在层层淡墨中发掘点点落落、疏疏密密的节奏所散发的清淡气息,善于在轻柔笔触中描写那种淡而阔的意境和意味。他不追求构图的多种变化,我认为画家是希望通过有限的意象去架构一种心理结构—此时景与心有一种同构的美感,在简约素朴的形式中体味其中的意境。很多时候郭宝君用树木、丛林构建画面的结构关系,然后在画的顶部画一山峰,铺展润淡的墨色,形成有趣的对照。这种构图看似简单,实际上含蕴了四两拨千斤的劲道,仔细看去,其远山或者说那种氤氲的浑然的、坡状的、面状的山头,有一种提示作用,与画面底部的点子形成呼应,而点子则是圆中见方,与传统山水画中的点有相似之处,但又存不同,前者尚毛涩,后者求圆润。他常用比较涩的纸张勾出线条,若断若连,不是那么顺畅,而有意追求拙、涩、慢的视觉效果,画家钟情于一种空寂、简约、宁静、闲远的美,需要强调的是,这种简洁单纯、抱朴守真的方式使作品超越了对景色的简单直接的描绘,凸显了意象的精神性特征。郭宝君常常借助独特的视角和手法让观者体验到造化之美,让人心中生出崇高敬畏的情感,在此过程中自然生成对客观对象的凝视与尊重,这种由内而外的崇高美感,是一种特立于现实世界的审美体验—其中蕴含了诸多美学原则,启发颇多。

寒云之六(国画)164×68.9cm 2009年 /郭宝君

宋人黄山谷云:“一丘一壑,自须其人胸次有之”,画中丘壑根于人之心胸,艺术家是作品的主导和指挥,自然景貌在郭宝君笔底能生发出从容和美的古典韵致,几只飞鸟、一片远山、一个亭榭都能形成趣味,艺术家在其中探究虚实、枯润、聚散的各种关系以及由此生出的意趣和境界。他的作品给当下山水画创作的启示则在于:技为道、为情思、为精神服务,技进乎道,道不离技,道技合一才是艺术的终极关怀。当下中国画坛有过于技术化的趋向,而强调人文关怀和精神性的艺术则尤为可贵,我认为郭宝君的艺术是遵循自我感受、寻求个人语言与精神表达合一的成功范例之一。个体体验与历史脉络都需要画家找寻,并在此过程中用全新的视觉语言赋予山水画以真正的情感体验。郭宝君能够在宁静闲远的山水画形态中,将生命体验注入到个人化的形式语言之中,由此而具有了时代精神与美术史意义。

居隐图之二(国画)33×66cm 2018年 /郭宝君

居隐图之八(国画)33×66cm 2018年 /郭宝君

郭宝君

1965年生于河北曲周县。曾任邯郸师范专科学校{邯郸学院}美术系主任,教授。北京画院专业画家,国家一级美术师,北京市“四个一批”人才,北京画院副院长,艺委会副主任。中国美术家协会会员。

1986年毕业于河北师范大学美术系;1988年进修于中央美院国画系。

作品曾参加第七、八、十三届全国美展;中国工笔画山水大展并获“金钗奖”;中国第二、三、四、五届工笔大展,其中第三届获“铜奖”,第五届获“优秀奖”。参加深圳美术馆中青年工笔画家提名展;第二、三、七届全国画院双年展;第七届全国画院双年展优秀作品晋京展。

作品被国内外多家美术机构收藏。

出版有《郭宝君梦幻抒情展作品集》《当代名家山水精品—郭宝君》《当代著名画家技法经典—郭宝君意象山水》《21世纪有影响力画家个案研究—郭宝君》《静水深流—郭宝君的世界》《且看山—郭宝君小幅画作品》。

责任编辑:杨文军

编辑:画界 邢志敏