首页>书画>画界杂志>2025年第三期

静水流深——杜大恺的艺术人生

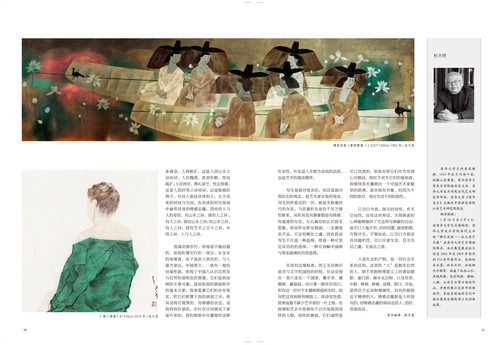

看杜大恺先生的作品,最令人叹服的就是,无论表现什么题材他都能做到形神并茂,气质俱盛。

杜大恺曾游历过欧洲、亚洲和南北美洲多国,如何用带有深刻的中国文化属性的水墨来表现不同地域的风情和面貌,同时又不失水墨的韵致,一直是他致力解决的问题。经过多年的探索,可以毫不夸张地说,在用水墨来表现异域风情时,他精准地捕捉到了那隐匿于风景背后的文化精神气质。

水(国画)145×360cm 2024年 /杜大恺

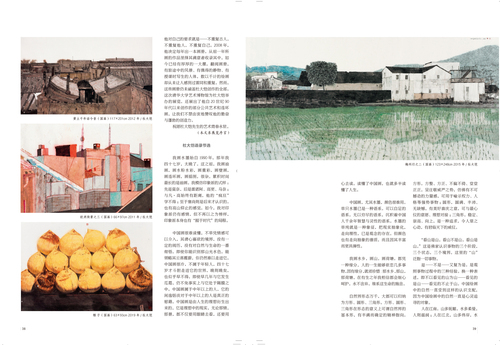

事实上,即使表现中国的景物,杜大恺的视角也与传统中国画迥然不同。他善于从那些平凡的事物中去发现美感和情趣,如他画中的乡村、果蔬、动物和人物,总有让人耳目一新的感动。在古代的山水画里,村落往往掩映在山峦与林木之间,成为风景的点缀。而他笔下的乡村却以中景和近景出现,甚至那些在现实中显得有些丑陋的现代房屋,仿佛都具有了一种淳朴的美感,成了当代乡村生活的象征。自1990年开始表现苏州及其附近的村庄起,杜大恺对乡村的热爱和理解变得日益深刻,他说:“我画乡村是为自己留一些记忆,也为历史留一些记忆。”有朝一日,当那些乡村建筑随着城镇化进程而消失殆尽的时候,人们还能从杜大恺的绘画中感受到平凡生活的诗意。

为有碧水林影稀(国画)149×75cm 2008年 /杜大恺

杜大恺绘画的主题多源自他淳朴淡然的趣味。生活中常见的水果、蔬菜和花卉,以及一些触手可及的小物件,也纷纷走进了他的画里,它们鲜活地记录着杜大恺的日常和品位。在他眼里,“其实蔬果的背后就是人生,不同的异彩纷呈的人生,画面中蔬果的不同是不同的人生使然也。”

黄土千年话今昔(国画)117×201cm 2012年 /杜大恺

潘天寿有一段论画的文字,用来概括杜大恺的作品显得颇为贴切:“画者,画也。即以线为界,而成其画也。笔为骨,墨与彩色为血肉,气息神情为灵魂,风韵格趣为意态,能具此,活矣。”杜大恺的绘画非常注重构图,这在他的风景画中显得尤为突出。他先用线勾勒出房屋结构的疏密与节奏,再用淡墨或色彩加以渲染,形成体积与空间,点缀其间的树木缓和了体块之间的冲突。杜大恺常常用淡墨来调和大面积的色彩,与局部的纯色或留白的天空形成对比,整个画面的色调显得雅致而沉稳。通常现代建筑没有装饰,大面积的墙面和单纯的结构更适合这种表现方式,这可能也是他喜欢画城市和乡村建筑的原因。而建筑又是体现文化差异与内涵的载体,他能做到“度物象而取其真”的原因也在于此。

欧洲街景之三(国画)66×97cm 2011年 /杜大恺

杜大恺对语言的探索从不止息,他对自己的要求就是—不重复古人,不重复他人,不重复自己。2008年,他决定每年出一本画册,从前一年所画的作品里择其满意者收录其中,如今已经有厚厚的一大摞。翻阅画册,有旅途中的风景、有偶得的静物、有授课时写生的人体,数以千计的绘画却从未让人感到过雷同和重复。然而,这些画册仍未涵盖杜大恺创作的全部。这次清华大学艺术博物馆为杜大恺举办的展览,还展出了他自20世纪90年代以来创作的部分公共艺术和连环画,让我们不禁由衷地赞叹他的勤奋与蓬勃的创造力。

祝愿杜大恺先生的艺术青春永驻。

(本文系展览序言)

椰 子(国画)63×93cm 2019年 /杜大恺

杜大恺语录节选

我画水墨始自 1990年,那年我四十七岁,太晚了。这之前,我画油画,画水粉水彩,画重彩,画壁画,画连环画,画插图,很杂。累积时间最长的是油画。我模仿印象派的式样:先是莫奈,后是雷诺阿、高更、马奈;与凡·高始终有距离,他的“疯狂”学不得;至于塞尚则是后来才认识的,也有高山仰止的感觉。如今,我对印象派仍有感情,但不再以之为榜样,印象派本身也有“囿于时代”的局限。

中国画很难读懂,不单凭情感可以介入,其清心寡欲的境界,没有一定的阅历,没有对自然与生命的一番彻悟,即使你能识别那山光水色,能领略其云蒸霞蔚,你仍然难以走进它。中国画很冷,不属于年轻人,四十七岁才斗胆走进它的世界,晚则晚矣,也似乎早不得,即使早几年与它发生瓜葛,仍不免事实上与它处于隔膜之中。中国画属于中年以上的人,它的闲逸恬淡对于中年以上的人是真正的慰藉。中国画是由人生的理想衍生出来的,它是理想中的现实,无论那情,那景,都不仅要用眼睛去看,还要用心去读。读懂了中国画,也就多半读懂了人生。

梅州行之二(国画)123×248cm 2015年 /杜大恺

中国画,尤其水墨,颜色很难用。单只水墨已是一种语系,可以自足的语系,无以穷尽的语系,沉积着中国人千余年智慧与灵性的语系。水墨的单纯就是一种象征,把现实抽象化,走向理性,已是观念的存在。但颜色也有走向抽象的潜质,而且因其丰富而更具弹性。

我画水乡,画山,画荷塘,都凭一种缘分,人的一生能够依恋几多事物,因有缘分,就须珍惜;那水乡,那山,那荷塘,在有生之年我相信都会细心呵护,永不舍弃,维系这生命的施舍。

唐宫佳丽(重彩壁画-1)320×7200cm 1992年 /杜大恺

自然界形态万千,大都可以归纳为方形、圆形、三角形。方形、圆形、三角形在形态的意义上可谓自然界的基本形,有丰满而确定的精神指向。方形,方整、方正、不偏不倚、堂堂正正,呈庄敬威严之势,仿佛有不可撼动的力量感,可用于喻示权力、人格等强势事物;圆形,圆满、丰沛、无缺憾,有美好喜庆之意,可与最心仪的意愿、理想对接;三角形,稳定、崇高、向上,是一种追求,令人望之心动,有君临天下的威仪。

人 体(国画)47×45cm 2015年 /杜大恺

“看山是山,看山不是山,看山是山。”这是佛家认识事物的三个阶段,三个状态,三个境界。这里的“山”泛指一切事物。

是—不是—又复为是,是观照事物过程中的三种经验。换一种表述,即不以看见的山为山—看见的是山—看见的不止于山。中国绘画中的自然一直受到这样的认识支配,因为中国绘画中的自然一直是心灵追寻的对象。

人在江南,山多妩媚,水多柔曼,人则温润;人在江北,山多伟岸,水多湍急,人则粗犷,这是人因山水之异而异。人在魏晋,放浪形骸,性向疏犷;人在两宋,尊礼崇节,性近恭谨,这是人因时势之异而异,这是极端的例子。任何人都是具体的人,生于具体的时间与空间,在具体的时空场域中涵养具体的情感志趣,因而有人与人的差别。有山水之异,固有人之异;有人之异,固有山水之异;有山水之异、有人之异,固有艺术之古今之异、中西之异、人与人之异。

我喜欢画农村,房屋是不能回避的,是我所谓农村的一部分。从生存的角度看,房子是给人居住的,与人最为亲近。中国很大,一地有一地的房屋形制,体现了中国人认识自然及与自然和谐相处的智慧。它们是我绘画的主要对象,是结构我的画面秩序的基本元素。我很看重它们的存在现实,把它们移置于我的画面之中,使其呈现可观赏的、有情感的状态,是我特别在意的。农村在任何情况下都是朴实的,我的画面中尽量维持这种朴实性。朴实是人生极为崇高的品质,也是艺术的最高境界。

写生是面对现实的,而且是面对现时态的现实,是艺术家在场的现实。写生时所看见的一切,都是关联着时代的存在,与活着的生命有千丝万缕的联系,其形其色其景象都是有情感、有温度的存在,左右着你的认识甚至想象。将其所见移至画面,一定离现实不远,不会有隔世之虞,因此我说写生不仅是一种选择,更是一种可坚定其目的的选择,一种可消解中国画与现实疏离的有效选择。

在没有边境检查,而又无法辨识语言与文字的国别的时候,你会觉得你一直行走在一个国家,薰衣草、橄榄树、葡萄园、向日葵一路伴你同行。所有这一切对于水墨画都是陌生的,如何把这些转移到画面上,我没有凭借。欧洲是最不缺少艺术家的一片土地,在欧洲的艺术中我曾经千百次地看到同样的人物,同样的景致,它们诚然是可以凭借的,但我对将它们作为凭借心存顾忌,我怯于成为它们的复制者,我期待用水墨画出一个中国艺术家眼里的欧洲。语言固有对象,但因为不同的面对,或应生成不同的语性。

以空白为底,既无时间性,亦无空间性,没有这些预设,为图画者的心神驰骋提供了无边界无障蔽的自由,故可以人鬼并列,四时同置,晨昏相拥,万物共生。不惟如此,以空白为底还具有随机性,可以任意生发,且无先后之虞,无南北之虑。

人是社会的产物,是一切社会关系的总和。这里的“人”是指非自然的人,即不单指物理意义上的诸如脂肪、蛋白质、碳水化合物,以及性别、年龄、种族、胖瘦、高矮、黑白、丑俊。虽然仍不忘其物理属性,但其所指则近于精神的人。情感志趣都是人所固有的,但情感志趣的倾向会因人、因时、因地而异。

杜大恺

清华大学文科资深教授。1943年生于河南叶县,祖籍山东黄县。曾任清华大学美术学院绘画系主任,清华大学美术学院当代艺术研究所所长,清华大学《清华美术》主编及中国国家画院公共艺术研究院院长。

相关链接:

1月18日至4月6日,由清华大学艺术博物馆、清华大学美术学院共同主办的“静水流深—杜大恺艺术展”在清华大学艺术博物馆举办。本次展览展出杜大恺自2006年至2024年创作的210余件套作品,包括纸本水墨、纸本水彩、出版物及手稿等,涵盖了他在山水、异域风情、农村风物、静物、人物、公共艺术等方面的作品,并特别展示近些年的新创作,系统呈现他对当代中国水墨的长期思考以及创新成果。

责任编辑:张月霞

编辑:画界 邢志敏