首页>书画>画界杂志>2025年第三期

现代山水精神图式的探索者

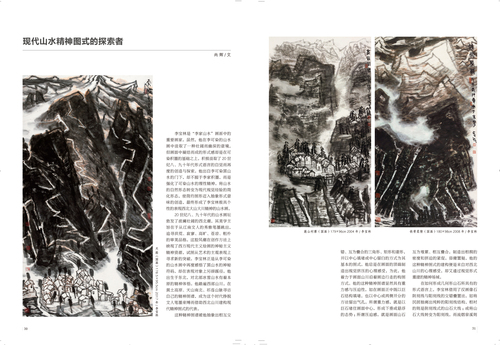

李宝林是“李家山水”画派中的重要画家。虽然,他在李可染的山水画中汲取了一种壮阔而幽深的意境,但画面中凝结而成的形式感却是在可染积墨的基础之上,积极汲取了20世纪八、九十年代形式语言的自觉而再度的创造与探索。他出自李可染黑山水的门下,却不囿于李家积墨,而是强化了可染山水的理性精神,将山水的自然形态转变为现代视觉经验的简化形态,使简约图形迈入抽象形式意味的创造,最终形成了李宝林极具个性的表现西北大山大川精神的山水画。

天 路(国画)178.5×95.5cm 2017年 /李宝林

20世纪八、九十年代的山水画坛勃发了波澜壮阔的西北潮,其美学主旨在于从江南文人的秀雅笔墨跳出,追寻洪荒、寂寥、高旷、苍凉、粗朴的审美品格。这股风潮在创作方法上映现了西方现代主义绘画的神秘主义精神资源,试图从艺术的主观表现上寻求新的突破。李宝林正是从李可染的山水画中再度感悟了黑山水的神秘符码,却在表现对象上另辟蹊径。他出生于东北,对北部冰雪山水有着本原的精神体悟。他踏遍西部山川,在黄土高原、天山南北、祁连山脉寻访自己的精神图谱,成为这个时代挣脱文人笔墨束缚而借助西北山川建构现代精神图式的代表。

高山村寨(国画)179×96cm 2004年 /李宝林

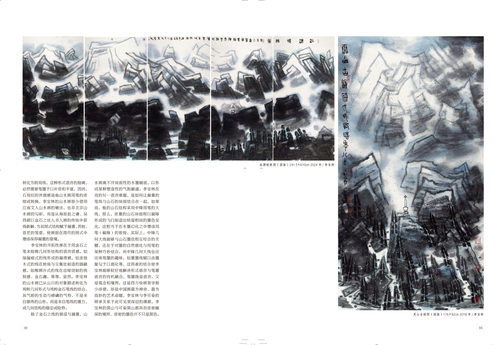

这种精神图谱被他抽象出相互交错、互为叠合的三角形、矩形和菱形,并以中心填堵或中心留白的方式为其基本的图式。他总是在画面的顶端制造出视觉挤压的心理感受,为此,他着力于画面山川沿着画边行走的构图方式。他的这种精神图谱显然具有重力感与压迫性,如在画面正中既以巨石结构填堵,也以中心或两侧开分的方法留出气孔。所谓重力感,就是以巨石堵住画面中心,形成下垂或悬浮的态势;所谓压迫感,就是画面山石互为堆累、相互叠合,制造出相拥的密度和挤迫的紧促。毋庸置疑,他的这种精神图式的建构便是来自对西北山川的心理感受,却又通过视觉形式重建的精神场域。

铁骨柔情(国画)180×98cm 2008年 /李宝林

在如何形成几何形山石所具有的形式语言上,李宝林借用了汉画像石阴刻线与阳刻线的交错叠置法。如将民居抽离出纯粹的阳刻线结构,相衬的则是阴刻线式的山石大线;或将山石大线转变为阳刻线,而流烟泉溪则转化为阴刻线。这种形式语言的抽离,必然需要笔墨予以补偿和丰富,因而,石刻似的斧凿感是他山水画用笔的浓缩或转换。李宝林的山水画很少借用江南文人山水画的皴法,也非北宗山水画的勾斫,而是从海派赵之谦、吴昌硕以金石之法入书入画的传统中获得新解,为其图式结构赋予凝重、苦拙、苍茫的笔意,使画面在简约的图式中增添深厚凝重的意境。

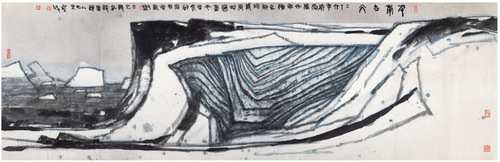

泓源峻极图(国画)241.5×610cm 2024年 /李宝林

李宝林的开拓性便在于用金石之笔来熔铸几何形结构的语言质感,如屋漏痕式的线形成的凝滞感,如虫蚀木式的线在转角与交集处制造的圆融感,如椎画沙式的线在边缘创制的残损感、金石趣,等等。显然,李宝林的山水画已从山川的对象描述转化为纯粹几何形式与纯粹金石笔线的结合。其气韵的生动与磅礴的气势,不是来自雄伟的山形,而是来自笔线的重力,或几何结构的稳定或险势。

灵山古韵图(国画)176×92cm 2018年 /李宝林

除了金石之线的艰涩与凝重,山水画离不开块面性的水墨铺底,以形成某种塑造性的气韵融通。李宝林攻克的另一语言难题,是如何让凝重的笔线与山石的块面结合在一起。如果说,他的山石结构采用中锋用笔的大线,那么,浓重的山石块面则以偏锋形成的飞白制造出枯湿相间的墨色变化。这相当于在水墨幻化之中增添用笔(偏锋)的筋骨。实际上,中锋几何大线能够与山石墨色相互咬合的关键,还在于对墨的自然洇化与用笔的某种巧妙结合。而中锋几何大线也往往体现墨的趣味,如重墨线辅以淡墨复勾予以洇化等。这两者的结合使李宝林能够较好地解决形式语言与笔墨语言的有机融合。笔墨既是语言,又是观念和境界。这是西方绘画美学极少涉猎,却是中国画最为神奇、最为高妙的艺术命题。李宝林与李可染的师承关系于此可见更深层的渊源,李宝林的黑山与可染黑山都具有浓密幽深的境界,浓密的墨色并不只是黑色,甚至淡墨也不只是黑的浅化,他们都追求墨色之中隐藏的玄秘幽深之境,体现了墨色之中寓含的人格魅力与文化品格;而大胆落笔,凝重使转,则赋予墨色之中的形式语言以雄浑朴茂的气象与苍茫浑朴的精神。

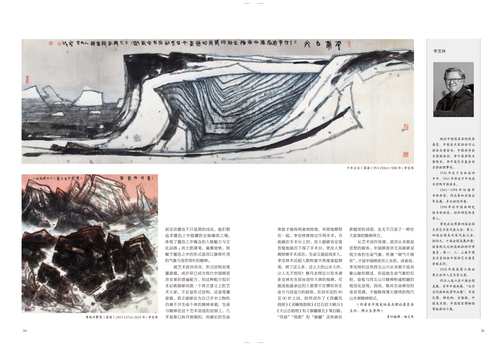

千年古冰(国画)95×294cm 1988年 /李宝林

就艺术语言而言,形式结构加笔墨意蕴,或许早已成为现代中国画语言变革的普遍配方。但这种配方知识未必就能够成就一个真正意义上的艺术大家。不论是形式结构,还是笔墨意蕴,真正能够化为自己手中之物的仍离不开生命个体的精神承载。生命与精神在这个艺术创造的层面上,几乎是难以拆开剥离的,而漫长的生命体验才能将两者独特地、牢固地铆焊在一起。李宝林曾做过开颅手术,当他躺在手术台上时,没人能够肯定地答复他能否下得了手术台,更没人预测即便手术成功,生命又能延续多久。李宝林术后超人般恢复并再度拿起画笔,画了这么多、这么大的山水大作,让人无不惊叹!雅丹老师近日发来诸多宝林先生深夜创作大画的视频,可能连他最亲近的人都禁不住赞叹其生命力与创造力的超常。在其年迈的80至90岁之间,居然创作了《西疆风骨图》《灵峰骨韵图》《红石岩大峡谷》《天山古韵图》和《雄疆塞北》等巨幅,“风骨”“骨韵”和“雄疆”这些嵌在款题里的词语,也无不凸显了一种宏大叙事的精神伟力。

雪域丹霞图(国画)240×237cm 2024年 /李宝林

从艺术创作角度,语言从来都是思想的载体。中国画语言尤其能够呈现主体的生命气象,所谓“画气不画形”,才是中国画语言之本质。或者说,李宝林的这些西北山川从来都不是具象山脉的描述,而是他生命气象的反射,是他与西北山川精神相通相融的视觉化显现。因而,惟其生命曾经的苍凉荒漠,才能换得博大雄伟的现代山水画精神图式。

(作者系中国美协美术理论委员会主任、博士生导师)

李宝林

现任中国国家画院院务委员、中国美术家协会河山画会名誉会长、中国画学会名誉副会长、李可染画院名誉院长、李可染艺术基金会名誉副理事长。

1936年生于吉林省四平市。1963年毕业于中央美术学院中国画系。

1963—1990年任海军专职画家。作品参加历届全军美展,多次担任评委。

1990年任中国画研究院专职画家、创作研究部负责人。

曾先后出席第四届全国文学艺术家代表大会,第三、四届全国美术家代表大会,担任九、十届全国美展评委;国务院文化部高级职称评审委员;第一、二、三届中国美术家协会中国画艺术委员会副主任。

2018年荣获第六届世界杰出华人艺术家大奖。

作品入选六至十届全国美展、百年中国画展、“北京当代国画优秀作品展”,并在巴黎、维也纳、吉隆坡、中国美术馆、中国国家博物馆等地举办个展。

责任编辑:杨文军

编辑:画界 邢志敏