首页>社会>聚焦

《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》为解决群众“健身去哪儿”的难题指明了方向。

全民健身赋能高品质生活中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,在“提高多样化生活服务品质”部分提出“完善全民健身公共服务体系”“推动文化、旅游、健康、体育等业态融合发展”“积极推动将利用率高的中小型体育场馆、全民健身中心向社会免费或低收费开放”。在国际奥林匹克日(6月23日)来临之际,本报民生·民意版聚焦全民健身公共服务体系建设。

——编者

本期嘉宾:

厉彦虎 全国政协委员、国家体育总局运医所副所长

王嘉恩 全国政协委员、东源大地有限公司总裁

清晨,老人结伴在社区新建的健身步道遛弯;傍晚,年轻人在体育公园的多功能球场打羽毛球;周末,家长陪伴孩子在体育馆里学游泳……近年来,便民体育场地如雨后春笋般涌现,这些充满活力的场景,正在成为越来越多老百姓生活的日常。

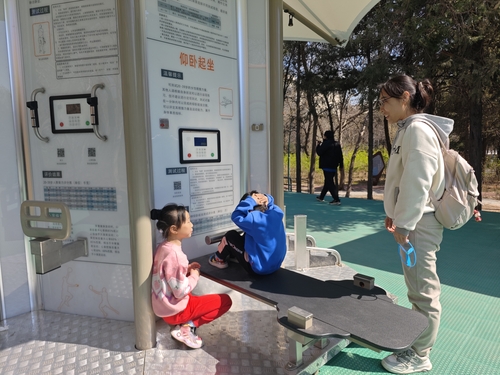

6月18日,社区居民在北京石景山老山休闲体育公园开展不同形式的体育锻炼。本报记者 杨岚 摄

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》(以下简称《意见》)提出“完善全民健身公共服务体系,推进体育公园、健身步道等建设,支持社会体育场地建设,发展功能复合的多用途运动场地,稳步增加体育场地供给。推动文化、旅游、健康、体育等业态融合发展。积极推动将利用率高的中小型体育场馆、全民健身中心向社会免费或低收费开放”,为老百姓的高品质生活再“加码”。

▶▶▶ 科学规划布局 打造“15分钟健身圈”

记者在走访中发现,“家门口没有合适的健身场地”是老百姓反映最多的难题。

全国政协委员、国家体育总局运动医学研究所副所长厉彦虎回应,《意见》中关于完善全民健身公共服务体系的相关内容,为解决群众“健身去哪儿”的难题指明了方向,让不同年龄段、不同运动需求人群有更多合适的场地开展各类健身活动,是回应群众急难愁盼的关键举措。

国家体育总局发布的数据显示,近年来,我国不断加大体育公共服务和产品供给,持续配建群众身边的场地设施。全国体育场地数量从2013年的169.46万个增加到484.2万个,人均体育场地面积从1.46平方米增长到3平方米,免费或低收费开放公共体育场馆从1265个增加到3070个。

6月18日,社区居民在北京石景山老山休闲体育公园开展不同形式的体育锻炼。本报记者 杨岚 摄

“全民健身公共服务的目的是让更多人参与到运动中来,通过运动获得健康和快乐,首先要解决有没有的问题,打造15分钟健身圈。”全国政协委员、东源大地有限公司总裁王嘉恩表示,随着国家在体育设施建设方面投入持续增加,各省市纷纷设立体育中心等大型设施,全民健身目标正在逐步成为现实。为助力进一步完善全民健身公共服务体系,降低健身设施建设成本和维护费用,使健身设施更可及,今年以来,王嘉恩分别对内地和香港全民健身相关工作进行了调研。

王嘉恩了解到,根据《香港规划标准与准则》,香港在各个社区、屋邨等人口密集的地方,按照一定的人口比例规划建设各类体育场地,例如每1万人拥有一个篮球场,这种广泛布局使得居民无须长途跋涉,就能在家门口参与体育活动;在社区体育场地建设过程中,注重采用简单实用的设计和材料,充分考虑了维护的便捷性和低成本性;户外球场、缓跑径等许多社区体育设施免费开放,社区游泳池等部分收费设施的价格非常亲民,例如全港游泳馆成人每次收费仅17港元、学生8港元,部分社区体育场地实行24小时开放,为不同作息时间的市民提供了便利,极大地提高了设施的利用率。

王嘉恩根据相关经验建议,应加强社区体育设施规划与建设,科学规划布局,根据城市人口分布和密度,制定详细的社区体育设施规划;丰富设施种类,除了传统的室外健身器材外,增加足球场、篮球场、网球场、小型游泳池等常见运动项目场地建设,并根据不同地区情况和具体社区需求,合理配置设施;建设多功能体育场地,通过灵活的设施布置和转换,满足不同运动项目的需求,提高场地的使用效率;在体育设施建设过程中,鼓励采用经济实用的设计方案和环保耐用的建筑材料,通过合理的规划和设计,提高场地的空间利用率,降低建设成本。

“最重要的是要让老百姓使用更便利,减少使用体育设施的繁琐手续,通过信息化手段,实现场地查询、预约等便捷化操作。例如,通过小程序等平台,让老百姓可以随时随地查询体育设施的位置、开放情况,进行场地预约和支付费用,提高使用的便利性。”王嘉恩表示。

同时,在保证使用者的安全方面,王嘉恩建议,配备救生员等专业人员,并对工作人员进行安全管理和应急处理培训,确保他们具备专业素养和应对能力;定期监测水质和场地状况,配备安全设施如自动心脏去颤器和无障碍设施,并设置防护设施以减少安全隐患;通过提供天气资讯、安全注意事项和举办安全活动等方式,提高市民的安全意识和自我保护能力;制定应急预案,组织应急演练,确保应急设备可用,以便在紧急情况下迅速、有效地进行救援和处理。

▶▶▶ 体卫深度融合 实现“体育强、人民健、生活美”目标

“《意见》将完善全民健身公共服务体系作为提高多样化生活服务品质的重要内容提出,其深层意义在于引领全民健身从‘有地方练’迈向‘科学练、促健康’的新阶段。”厉彦虎解读道,通过扩大公共体育设施供给、优化服务布局、创新服务模式等形式,推动全民健身与全民健康深度融合,将有助于丰富老百姓的业余生活,增强民众身体素质,提高身体机能和免疫力,预防和减少疾病发生,促进身心健康,提升人们的生活幸福感和满意度,最终实现“体育强、人民健、生活美”的目标。

国家体育总局数据显示,我国全民健身工作取得显著成效:2014至2025年间,经常锻炼人数比例从33.9%增至37.2%,国民体质合格率从89.6%提升至90.4%。这一进步得益于科学健身指导的基层普及,以及体卫融合新模式的探索实践。

6月18日,社区居民在北京石景山老山休闲体育公园开展不同形式的体育锻炼。本报记者 杨岚 摄

在肯定进展的同时,前国家队队医厉彦虎结合其20余年的运动医学工作经验表示,要进一步提升运动促进健康的效果、深化全民健身与全民健康融合,还有一些值得关注的方面。例如,大众对于运动促进健康的益处虽然有了逐步了解,但转化为长期坚持的动力和习惯,还需要对其持续地引导和支持。在专业层面,提供科学健身指导时,部分体育工作者不能科学严格把控医疗伤病的风险,部分医务工作者不能够充分认清体育运动在防治疾病中的重要意义。因此,还需推动科学运动处方在伤病防治中的应用,重点培养“医体融合”的复合型人才。

对此,厉彦虎建议,应尽快制定运动干预学科建设标准和从业标准,明确学科的教学内容、课程设置等,培养专业的运动干预人才;鼓励医学院校与体育院校开展交叉培养,充分发挥医学院校在医学知识方面的优势和体育院校在运动科学方面的特长,为社会输送既懂医学知识又掌握运动科学的体卫复合型人才;建立全国统一的运动干预资格认证体系,明确从业标准、职称体系、考核评价体系等,让运动干预从业者有明确的职业发展路径,也能让群众更好地辨别从业者的专业水平,提高对运动干预服务的信任度。

“同时,老百姓要认识到,只有坚持‘健康健身’理念,才能把握科学健身的精髓。科学运动能对人体机能产生积极促进作用,不科学的运动方式反而可能对身体造成损害,要通过科学的监测评估手段来确保健身效果。”厉彦虎强调,科学运动处方的制定需要遵循适度、柔和、均衡、循序渐进和个性化五大原则,综合考虑性别、年龄、地域和身体状况等因素,将有氧与无氧运动、主动与被动锻炼、室内与室外活动等各方面有机结合,才能达到最佳的运动效果。

“全民健身公共服务体系的完善是一个长期而系统的工程,需要政府、社会、个人等多方共同努力,才能真正实现全民健身、全民健康的目标,让全民健身成为提高人民生活品质、促进社会发展的重要力量。”厉彦虎说。(本报记者 杨岚)

编辑:廖昕朔