首页>春秋>政协历史

赵元任与《科学》杂志

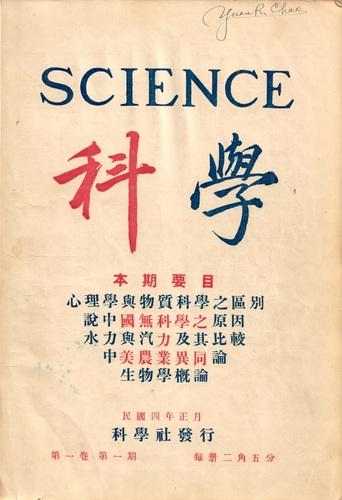

《科学》杂志作为我国综合性科学刊物的先驱,创刊于1915年1月,今年恰逢其创刊110周年。

这个承载着中国科学启蒙印记的刊物,其创立人名单中赫然屹立着一位文理兼修的青年——时年23岁的赵元任。它见证了赵元任早期在科学领域的探索与耕耘。这位后来成为“中国现代语言学之父”和“中国现代音乐学之先驱”的通才学者,将四卷创刊初期的《科学》合订本视若珍宝,跨越重洋始终带在身边。

2015年,在《科学》杂志创刊百年之际,赵家后人将四卷合订本捐赠给清华大学图书馆永久珍藏,让这份科学精神启迪后学之心。

《科学》创刊号封面

渡海穷“理” 博采新知

1910年,赵元任考取清华游美学务处第二批公费留学生,求学于康奈尔大学。在渡海前往美国的中国号邮轮上,赵元任思考着专业方向的选择。他向领队的胡敦复(1911年任清华学堂首任教务长)请教,说自己想学电机工程,胡敦复解释了工科和理科之间的差别,最后赵元任选择主修数学,进入了康奈尔大学的文理学院。

赵元任虽然主修数学,但他的课表跨越文理,物理、化学、生物、哲学、心理学、天文学和语言学等。他不仅课余精研英法德三门外语,更自学钢琴并开启音乐创作。研究生时,赵元任又转攻哲学,同时选了心理学和科学史作为副科。最后在哈佛大学拿到哲学博士学位。

被誉为“科学史之父”的乔治·萨顿(George Sarton)是赵元任在哈佛时的科学史老师。因为科学史当时还是一门新兴学科,萨顿老师的课堂只有赵元任一个学生,所以赵元任可能是最早在国外学习科学史的中国人。

学生时代的赵元任,与其说是一个萌芽的语言学家和音乐家,毋宁说是一个青葱的科学家。而其终身学术志趣的确立,也经历了一个漫长的探索过程。

筚路蓝缕 科学救国

1914年初夏,大学毕业的赵元任与几位同窗在任鸿隽宿舍热血畅谈,深感中国之所以孱弱,皆因科学之不发达。于是酝酿成立中国科学社,创办《科学》杂志,以“谋吾国科学之发达”。

几人当即草拟了《科学月刊缘起》,胡达(字明复)、赵元任、周仁、秉志、章元善、过探先、金邦正、杨铨(杨杏佛)、任鸿隽等9人纷纷签名。此9人便为《科学》杂志发起人。

这群年轻人以《科学》杂志为核心,参照现代报馆制度设立董事会,赵元任以书记身份参与核心决策,此后20余年一直担任科学社理事。

中国科学社成员合影(一九一四年夏)

初创的《科学》杂志经济上步履维艰,发行股票以筹资。40份原始股中,半数由发起人认购,后又采取特别月捐以弥补资金缺口。社员们甚至发起“每日餐费三角五”的节食竞赛。赵元任在自传中忆述,为筹措经费,他与同窗竞相缩减饮食,直至接连病倒。不仅资金入不敷出,稿源也是一大困难。赵元任投入大量时间精力为杂志写稿,自嘲“忙似阎罗王”。

仅1915年至1918年,赵元任在《科学》上就发表了48篇文章。文章题材涉猎各个领域,包括心理学、物理学、天文学、化学、数学、生物学、地理学、音乐、科学史、科学实验。这一阶段,赵元任的作品偏重科学普及,1921年后,开始偏重语言学研究。

青年赵元任和他的同学们,热血结社、筚路蓝缕,怀揣科学报国的赤子之心,在晦暗年代点燃了中国现代科学的星火。

格物致知 开创先河

中国科学社作为中国近现代史上规模最大、历史最悠久的科学社团,《科学》杂志作为创刊最早、发行时间最长的综合性科学刊物,有诸多开风气先河之举,其体制为其后诸多科学社团和杂志效仿。

《科学》杂志的发刊词中,提倡“科学”与“民权”并重,成为新文化运动的先声。从此,“科学”一词替代“格致”,广泛流行起来。

《科学》杂志自创刊以来,就十分注意与国际科学界保持来往。1915年9月10日,著名科学家爱迪生回信给赵元任,称《科学》杂志的创立,标志着“伟大中华民族在觉醒”。爱迪生的回信使赵元任等人感到十分振奋,不仅在《科学》杂志上全文刊发,并附上赵元任的译文,还聘请爱迪生担任名誉社员,这是专门颁发给杰出贡献者的荣誉。

通过与当时国外的科学家、科学协会和科学机构保持紧密联系,科学社扩大了中国学者的国际舞台。在1928年“中央研究院”成立之前,中国科学社始终是中国科学界在国际学术界的主要代表。

中国科学社是中国最早持续举办年会的科学社团。1916年9月,中国科学社第一次年会在美国麻省举行。会议筹备时赵元任被推举为年会干事,负责各种会务和议程。议程包括社务会、演讲会和交际会。

演讲会即现代论文讨论会的雏形。宣读和研讨论文是现代学会举行会议的核心内容,当时在欧美已经形成了传统,但是对中国人来说还是一个新鲜事物,中国科学社年会可能是国人在这方面最早的尝试之一。第一次年会共宣读了5篇论文,其中就包括赵元任的《中西星名考》。

有趣的是,这篇文章是赵元任在图书馆“乱翻”书时获得的灵感。当时他在哈佛攻读哲学博士,他的数学老师鼓励他多去图书馆“乱翻”书。赵元任在图书馆翻阅天文学书刊时,看到了中国古代星图,受到启发,于是写下《中西星名考》一文,发表在《科学》杂志上。这篇文章还作为科学社的《科学丛书》出版了单行本。

《科学》杂志在白话文、新文学和新音乐等方面也有诸多开创性贡献。采用横排和西式标点,是新文化运动的一项非常重要的成果。而最早使用横排和西式标点的近代刊物就是《科学》杂志。

1916年,赵元任和胡适在《中国留美学生月报》上联合发表题为“The Problem of the Chinese Language(中国语言问题)”的文章。这些早期探索为1917年胡适的《文学改良刍议》和1920年我国第一套法定的新式标点符号方案的诞生打下了基础。

1930年,中国科学社15周年的纪念会上,由赵元任作曲、胡适拟词的社歌被第一次试唱。“天行有常”“致知穷理”,科学的理性精神与艺术的感性表达交相辉映。

两位老同学的词曲合作早有前缘。自新文化运动的风潮初起,胡适便以白话诗作开新声,赵元任则常常为新体诗谱曲,由诗而歌,词美曲悠,让现代诗韵借现代音乐广泛流传。

薪传后学 风范长存

《科学》杂志在近代中国科学启蒙中扮演了重要角色,为无数求知者点亮了明灯。这里面不乏清华学人。

1915年3月3日晚,就读于清华的叶企孙在图书室初次翻阅《科学》创刊号,翌日傍晚又专程前往研读,并在日记中摘录了多篇论文的要点。同年秋天,叶企孙便模仿中国科学社,与同窗创立了“清华科学社”,推动了清华的科学教学和人才培养。

此后,叶企孙不仅持续为《科学》撰写学术文章,还在留学哈佛大学期间牵头组建了北美分社,使海外留学生与迁回国内的《科学》杂志始终保持着同频共振。

《科学》杂志始终秉持开放态度,选稿不问出身,坚持以质取胜。1930年,华罗庚的第一篇论文《Sturm氏定理的研究》和成名作《苏家驹之代数的五次方程式解法不能成立之理由》就发表在《科学》上。当时,华罗庚还是默默无闻的初中毕业生。时任清华算学系系主任的熊庆来正是看到《科学》上华罗庚的文章后,发现了这匹千里马,破格让他进入清华读书并请他留校任教,华罗庚最终成为享誉国际的数学家。

赵元任所珍藏的四卷《科学》,历经100年,穿越重庆烽烟、越过大洋波涛,最终安驻清华图书馆。这套藏本,显然经过了赵元任特别的装帧。每一年合订为1卷册,从1915年到1919年共4卷。黑色或褐色皮面精装,书脊有烫金的“SCIENCE(SHANGHAI)”和“YuenR.Chao”字样。封面有亲笔签名。足见其珍视。

每卷卷首为赵元任自制的“特目”,以中英双语标注题名,将其发表文章单独辑录,笔迹十分郑重。泛黄纸页间,还能见到赵元任的校改笔迹和笺注。根据标注的日期,发现赵元任在20世纪30年代和70年代还仔细翻看过这套杂志,一边看一边改,足见其治学严谨。从莘莘学子到耄耋宗师,这份对学术的执着始终未改。

(作者系清华大学图书馆古籍特藏部副主任)

编辑:廖昕朔