首页>文化>资讯

探索推动篆刻艺术实现创造性转化和创新性发展的新路径

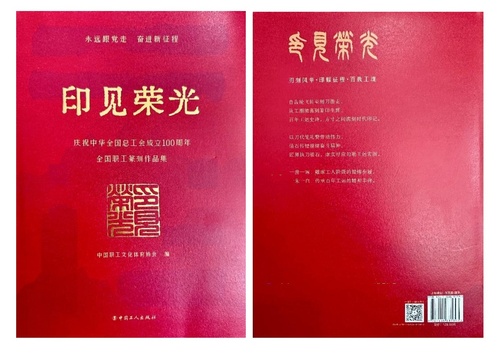

——写在《印见荣光:庆祝中华全国总工会成立100周年全国职工篆刻作品集》出版之际

篆刻艺术作为中国传统文化的重要组成部分,承载着深厚的历史底蕴和独特的审美价值。然而,随着时代的发展,如何在保持传统精髓的同时,赋予篆刻艺术新的生命力和新的内涵,已成为探索和研究当代中国文化艺术发展的重要课题之一。

近日,《印见荣光:庆祝中华全国总工会成立 100 周年全国职工篆刻作品集》(以下简称《印见荣光》)一书由中国工人出版社正式出版,全书以“印见荣光:庆祝中华全国总工会成立 100 周年全国职工篆刻展”为蓝本,共收录全国各行各业职工参展的 496 方优秀篆刻作品。这些作品在继承传统艺术的基础上,围绕新题材、新设计、新造型、新材料和新科技,赋予篆刻艺术强烈的时代感和大众性,为探索推动篆刻艺术的创造性转化和创新性发展开辟了一条新的路径,不仅拓宽大众篆刻表现形式的创新维度,同时也为庆祝中华全国总工会成立 100 周年献上了一份具有纪念意义的厚礼。

《印见荣光》一书以“中国印和篆刻艺术”为表现载体,通过一方方设计精美、匠心独具的印章,全景展现了在中国共产党的坚强领导下我国工运事业取得的辉煌成就,以及中国工人阶级走在时代前列、勇挑重担的光荣传统和优良作风,表达出新时代新征程推动工会工作高质量发展的坚强信心和决心。页面上每一款朱红色的印面图文仿佛跳动着的音符,汇聚在一起共同谱写出一首首中国工人运动的壮丽乐章。

“文以载道,印可传心”,从一方方印章的生动诠释中无不彰显“大众篆刻”的力量所在,是大众篆刻让越来越多的人认识篆刻艺术,进而喜欢上它,又让更多的人通过篆刻艺术的形式了解历史、感受社会、丰富文化、滋养精神。当然,这一切又都离不开“大众篆刻”坚持不懈对篆刻艺术进行创造性转化和创新性发展的探索与推动。从 2003 年起至今的 20 年余年,“大众篆刻”用实践“印证”了初心和使命,使这条创造性转化和创新性发展的新路径不断得到丰富和完善。

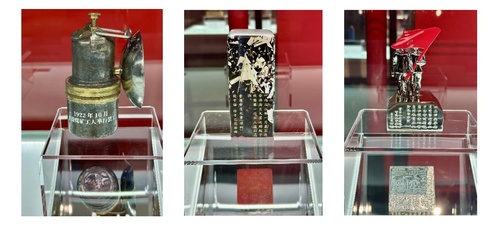

创造性转化体现记录历史传播文化和服务社会的责任

《印见荣光》一书中的篆刻作品继承了大众篆刻“印六言”等创新理念,让这一传统艺术成为记录历史、传播文化、服务社会的有效载体。其责任不仅在于推动对传统艺术的重新解读和创新表达,更在于让篆刻从“文人雅玩”蜕变成为“大众叙事”,成为连接历史与当代、个体与集体的文化纽带,成为与当代价值观相融合的重要“价值担当”。全书分别以“领航”“抗争”“图强”“弄潮”“领跑”为主题,记录了大量中国工运百年发展的重要事件、会议、活动、人物和成就。为了更生动形象地展示主题,创作者们多方收集史料,研磨设计方案,深化艺术表现力,最终将主题画面完美地呈现于方寸之间。比如“香港海员大罢工”“开滦煤矿工人罢工”“‘二七’惨案”“纪念‘五一’劳动节口号”等作品的边款设计,将史料图片内容与历史文物造型有机结合,增强历史厚重,触及时代脉搏,给人以“视觉档案”之感。经过“大众篆刻”创造性转化,一方方串联在一起的小小印章衍生出一部浓缩版中国工人运动百年历程的艺术史诗,也凝聚出新时代亿万职工坚定文化自信、坚持守正创新、讴歌赞美劳动的炽热情怀与坚定心声。

创造性转化增强新理念新设计对时代精神的塑造

创造性转化使篆刻艺术在从传统走向现代,从小众走向大众的过程中,也成为塑造新时代精神的有效媒介,这其中运用新理念与新设计起到至关重要的作用。《印见荣光》一书中的作品大多由一线职工创作,他们在继承传统篆刻美学的同时,融入了现代设计理念,使印章的造型更加多样化,充分展现了新时代劳动者的智慧与创造力。如有的作品采用抽象几何构图,有的融入工业机械元素,有的采用人物雕塑,还有的将现代企业标志与传统篆刻相结合,展现了“印随时代”的创新性,也使精神内涵一目了然。结合“大众篆刻”的“印言志”等创新理念,书中作品注重将工运精神融入篆刻艺术表达,不仅承载着深厚的文化底蕴,更生动塑造和大力弘扬了革命精神、劳动精神、劳模精神、工匠精神,深刻诠释中国工人一百年来前仆后继、奋勇拼搏、艰苦奋斗、建功立业、锐意进取、自信自强、守正创新的精神内核。这种时代精神的视觉化表达,也使篆刻艺术从单纯的审美对象转变为具有塑造时代精神的文化符号。翻阅全书作品,顺着时间线的串联,既回顾历史,又呼应新时代的精神,使人感受在历史与现实的对话中所形成的文化传承的连续。

创造性发展注重新材料与新科技的应用表达

传统篆刻以石材为主要载体,而《印见荣光》中的许多作品遵循了大众篆刻的“印六化”等创新理念,采用金属、陶瓷、树脂、工业面粉(空心玻璃微珠)、亚克力等新材料,使篆刻艺术在材质上更加多样化、绿色化。与此同时,数字化篆刻技术的应用,使得篆刻艺术可以通过电脑设计、机器雕刻、3D 打印等形式实现,图案更加丰富多彩,线条更加精细传神,尤其在微小印章上可以实现复杂图案的刻画,这在传统手工篆刻中是难以实现的。此外,新科技的应用不仅改变了篆刻的制作方式,更增强了艺术的感染力和表达力,特别是借助现代科技手段,使工运历史的呈现更加鲜活立体。如,“大庆油田”“攀枝花钢铁”等作品采用激光雕刻制作;“全心全意依靠工人阶级”“南京长江大桥”等作品采用 3D 打印制作;“工人日报”等作品采用彩色喷绘制作;“袁隆平”等作品采用熔铜制作;“中华人民共和国工会法”“全心全意依靠工人阶级”“大生产运动”等作品采用雕塑制作。新科技的应用显著提高了创作效率和制作水平,大大降低了制作成本,为非专业人士参与篆刻创作提供了更加广阔的发展空间。

创新性发展彰显“印随时代,艺为人民”的永恒价值

如果说“印随时代”是篆刻艺术的生命力所在,那么“艺为人民”则是其根本价值的归宿。《印见荣光》一书中的篆刻作品以凝练的符号语言,将中华全国总工会百年光辉历程融入印章,成为时代的永恒印记。书中“劳模印专区”设计的印屏上,刻画着全国劳动模范代表的头像,一方方致敬劳模的佳作栩栩如生,这种以篆刻形式褒扬先进工作者,将社会主义核心价值观、劳模精神、工匠精神融于创作,使艺术成为传播正能量的媒介。在这些劳动模范代表中,有各个行业的工人、企业家、工程师、科学家、医生等,他们的形象无不展现出新时代劳动者的风貌。篆刻不再是高高在上的艺术,而是人民大众的真实写照。大众篆刻的参与者也不应仅做传统文化的守正者,更应成为时代精神的书写者,让篆刻这门传统艺术在服务人民中永葆生机。实践证明,篆刻艺术的创造性转化和创新性发展在为传统艺术现代化提供范本的同时,也为增强文化自信打开了一扇大门:服务大众审美、表达人民心声。艺术的最高价值是服务人民,大众篆刻正是在实践“艺术从人民中来,到人民中去”,这是人民性的回归,也是篆刻创新性发展的永恒价值。(作者为北京锐新智慧文化传媒总经理,主任编辑刘大伟)

编辑:解现梅