首页>两岸>台海人物

做中国学问 做堂堂正正的中国人——写在钱穆先生诞辰130周年之际

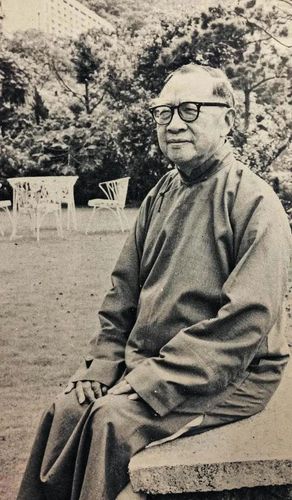

钱穆

中国学问就是中国文化学问,堂堂正正的中国人就是认同中国文化的中国人。钱穆先生一生都在做中国学问,号召做堂堂正正的中国人,总结和弘扬中国文化精神、中国历史精神、中国民族精神和中国学术精神,称得上是20世纪中国学术文化巨人。

今年是钱穆先生诞辰130周年。钱穆先生出生在江苏无锡荡口镇南延祥乡七房桥,一个吴文化深厚的江南水乡。钱穆先生1990年8月30日于台北辞世。他在《晚学盲言》一书中写道:“余生前清光绪末,在无锡南乡七房桥一小村庄,是年台湾割让于日本。及余年过七十,乃搬迁来台。以今日所居台北士林外双溪,较之八十五年前所诞生之啸傲泾上七房桥,虽然是两个世界,漠不相同。然而在此两个世界中,亦显然有以不变者阙为我之存在,存在八十五年前之无锡七房桥者是我。存在于八十五年后台北外双溪者,仍是此我。我之一生由幼至老亦几全变。然我心自知有一未变者,即我其人。”读书、教书、写书,相伴钱穆先生一生,铸就不变的中国心、文化情。

钱穆先生一生始终把自己做学问、教学生的人生与国家和民族的前途与命运联系在一起。1971年7月,钱穆先生在台北演讲:“我之生年,在前清光绪乙未,即《马关条约》台湾割让日本之年。我之一生,即常在此外患纷乘,国难深重之困境中。民国元年,我即在乡村小学教书。我之稍有知识,稍能读书,则莫非因国难之鼓励,受国难之指导。我之演讲,则皆是从我一生在不断的国难之鼓励与指导下困心衡虑而得。”钱穆先生在《中国历史研究法》一书中,强调治史要以“世运兴衰”“人物贤奸”为出发点和归宿。“自能培养出一番对民族国家之爱心,自能于民族国家当前处境之关切。”1953年钱穆先生在《宋明理学概述》一书的自述中写道:“数十年孤陋穷饿,于古今学术略有所窥,其得力最深者,莫如宋明儒。虽居乡僻,未尝敢一日废学。虽经乱离困厄,未尝敢颓其志。虽名利当前,未尝敢动其心。虽或毁誉横生,未尝敢馁其志。虽学不足以自成立,未尝或忘先儒之矩矱,时切其响慕。虽垂老无以自靖献,未尝不于国家民族世道人心,自任以匹夫之有其责。”从钱穆先生的演讲和自述中,可以感受到,不管世道如何变化,不变的是钱穆先生的中国心、中国人的天道。

钱穆先生临终前留下两大遗愿,一是归葬故里,二是学术思想成果完整回到大陆。1992年钱穆先生骨灰归葬苏州太湖边;2011年,我担任九州出版社总编辑期间,钱穆先生全集(新校本)由九州出版社在大陆完整正式出版,完成了钱穆先生学术思想完整回到大陆的遗愿。组织编辑出版钱穆先生全集(新校本)是我从事出版工作30年、担任九州出版社总编辑15年,从事两岸文化交流工作20年,做得最饱含中华文化深情的一件事。在大陆完整出版钱穆先生全集,是一项非常复杂艰巨的工作,但在其中,我深深体会到,两岸同胞对中国文化的热爱,对钱穆先生的敬意,对两岸关系的善意。同时,钱穆先生的做中国学问、做堂堂正正的中国人的情怀激励着我,承受各种压力,顺利完成钱穆先生全集在大陆的出版。在组织编辑出版钱穆先生全集的日子里,我常常会想起1986年6月9日,钱穆先生在台北寓所素书楼,为台湾中国文化大学史学研究所博士班授课,也是他告别杏坛的一课,留下的寄语:“你是中国人,不要忘了中国,不要一笔抹杀自己的文化。做人要从历史求源,在大时代的变化里肩负起维护中国历史文化的责任。”钱穆先生的“中国人不爱中国,则是无天理”“说中华民族国家文化该久远存在的,那才是中国人良心中之天理”,更是时时给我力量,我完成了一项对得起中国文化、对得起两岸关系发展、对得起一个知识分子良知的工作。

钱穆先生因父亲早逝家贫,高中没有毕业,18岁起在无锡当了10年半小学教师;8年中学教师,其中在厦门集美学校1年、无锡省立第三师范学校4年、苏州中学3年。1928年遭遇妻殁、兄亡、儿殇三丧。1930年开始在大学任教,先在燕京大学任教1年。1931年任教于北京大学历史学系并兼清华大学课程。1938年任教于西南联大。1940—1948年应邀任教于武汉大学、浙江大学、四川大学、广州华侨大学、江南大学等多所大学。在任教中学、大学同时,刻苦研究学术,1923—1930年完成学术著作《先秦诸子系年》;1928年完成《国学概论》一书;1930年6月,钱穆先生在顾颉刚先生主编的《燕京学报》发表成名作《刘向歆父子年谱》。20世纪初,以康有为的《新学伪经考》《孔子改制考》为代表的今文学家,认为汉代古文经典是刘歆伪造的,不可信,钱穆先生的《刘向歆父子年谱》一书,推翻了刘歆伪造《左传》《毛诗》《尚书》的说法,此后,人们重新认识并重视中国古文经书。

解决了中国经学史上今古文经的重大问题,钱穆先生成为有重要贡献的考据学家。1930年,傅斯年代理北京大学历史学系主任,为了引进人才,他想到了顾颉刚,并发出邀请,请顾先生回北大历史学系任教。因为傅顾二人在史学理论上的争胜,导致在中山大学共事时,产生矛盾,闹得不欢而散。顾颉刚先生拒绝了傅斯年先生的邀请,但是傅先生、顾先生和钱先生之间还有情谊,顾先生向傅先生推荐了任教燕京大学的钱先生。傅斯年先生佩服钱穆先生的《刘向歆父子年谱》和学术功力,很快同意聘请钱穆先生任教北大历史学系。钱穆先生在北大任教期间,常常被傅斯年先生邀请出席宴会,作为《刘向歆父子年谱》的作者,得意地介绍给客人。钱穆和傅斯年成为考据史料学派的同道。1935年钱穆先生出版《中国近三百年学术史》,该书是在北京大学讲授中国近三百年学术史课程的讲义。1940年钱穆先生出版在北京大学讲课讲义基础上完成的重要著作《国史大纲》。

抗日战争胜利后,钱穆先生开始中国文化的学术研究,并逐步建立自己的学术文化体系。1948年钱穆先生出版第一本关于中国文化史的著作《中国文化史导论》,对文化学作了系统论述;1950年出版《文化学大义》,汇编钱穆先生1950年在台湾省立师范学院连续四次八小时的讲演,对文化学作了更深入的论述,钱穆先生认为:当前无论中国问题,乃至世界问题,无不由文化问题产生,故无不需由文化问题来解决。钱穆先生还坚信:“文化学”一门,此后必将为学术思想中一主要科目;1968年出版《中华文化十二讲》一书,钱穆先生定义了什么是文化:什么叫文化?简言之,文化既是人生,文化是我们“大群集体人生”一总和体,亦可以说是此大群体集体人生一精神的共业。此一大群集体人生是多方面的。如政治、经济、军事,如文学、艺术,如宗教、教育与道德等皆是。综合此多方面始称做文化。故文化必有一体系,也可说文化是一个机体。

钱穆先生认为,文化具有完整性,人类群体生活的复杂和多样性,因为文化的存在而调和成一体,中国文化最伟大精神也在于调和。中华文化养育下的海峡两岸同胞,当然也应该发扬中华文化的调和精神,尤其是在历史、民族、社会、学术方面更应该多加以调和,有情胜无情。

在香港创办新亚书院,钱穆先生希望“上溯宋明书院讲学精神,旁采西欧大学导师制度,以人文主义教育宗旨沟通世界文化”。钱穆先生希望通过中西文化沟通解决世界存在的危机和矛盾。文化的调和与沟通是当今我们面对世界和两岸应有的中国态度。

钱穆先生在1968年出版的《中华文化十二讲》一书的序言中写道:“文化非一成不变,必从其历史演进中分别探究其随时因革损益,以见其全体系之进向与其利弊得失长短轻重之所在。”文化是不断发展变化的,海峡两岸分隔76年,生活方式、工作方式、政治方式出现不同变化,文化也在各自传承中不断创新,但是我们必须明确:中华文化的根脉始终相连,钱穆先生、唐君毅先生、徐复观先生、冯友兰先生、梁漱溟先生、熊十力先生等都是优秀代表。1949年以后,大陆与台湾的文化成就都是中华文化的成就,两岸同胞都为中华文化作出了新的贡献。

钱穆先生认为历史文化力量是中国统一的重要力量。1986年,钱穆先生92岁,3月,应台北《联合月刊》约请,发表《丙寅新春看时局》一文,“我是研究历史的,我更看重历史的传统文化精神。我所说的和平统一,是根据我一生钻研历史对传统文化的了解,这是我们的民族性。将来的中国,不论由谁一政府来领导,我认为如果此政府违背了历史文化传统文化的民族性,恐怕都难以成功。这个原则,应是可信又可预知的。”

钱穆先生一生都在做中国学问,为中华文化留下1700万字的著述,他是一个堂堂正正的中国人,中华文化史会永远记住——钱穆先生。

(作者系国台办干部培训中心原主任王杰)

编辑:实习生 徐晓会(辅导老师:李敏杰)