首页>春秋>热点背后

“川北三杰”传奇

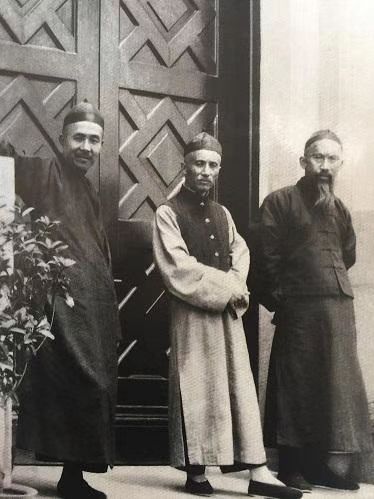

重庆中国三峡博物馆保存了一张张澜、罗纶、蒲殿俊的合影,拍摄确切时间不可考证,看上去年龄均在40岁以上的三位知识分子,身着长衫、并肩而立。张澜(右)目光坚毅直视前方,罗纶(中)双手交握气度从容,蒲殿俊(左)眉宇间透着书卷气。

这三位辛亥革命前后的风云人物,被后世并称为“川北三杰”。

▲ “川北三杰”合影

三人命运的首次交汇

辛亥革命前夕,四川掀起了震惊中外的保路运动,在这场历史转折关头的斗争中,涌现出三位杰出的领袖人物:蒲殿俊、罗纶和张澜。

三人都在19世纪70年代出生于四川顺庆府(今南充、广安一带),年辈相若,所受文化教育大体相似。不过,三人虽同处川北,但家境悬殊:蒲氏家族广置田产,祖父为廪贡生;罗氏家族农商兼营,罗纶的父亲以“侠义乐施”闻名乡里;张澜之父仅靠四亩薄田与私塾微酬维生,常需佃耕补足生计。

三人早年皆参加科举:张澜18岁中秀才后止步科场,罗纶25岁中举,蒲殿俊更在1904年高中进士,授刑部主事。之后,他们不约而同选择赴日留学。张澜1903年入东京弘文学院研习师范教育,蒲殿俊1904年进入法政大学专攻宪政,这段经历使他们目睹明治维新的成效,萌生“教育救国”“立宪强国”的理想。归国后,蒲殿俊在清廷法部任职,暗中推动宪政;张澜创办川北首个女塾——端明女塾,用日本带回的标本仪器开展科学启蒙;罗纶未出国,在家乡兴办新式学堂,培养革命火种。

1909年四川咨议局成立,三人命运首次交汇:蒲殿俊高票当选首任议长,罗纶任副议长,张澜虽被公推为议员,却以“清廷立宪无诚意”为由坚辞。这一选择预示了三人未来不同的政治路径——蒲殿俊、罗纶试图从体制内改良,张澜则更倾向于革命突破。

保路运动中的生死同盟

1911年5月,清政府宣布“铁路国有”,实将川汉、粤汉铁路权抵押列强。川人群情激愤,张澜、罗纶、蒲殿俊三人挺身而出,掀起轰轰烈烈的保路运动。

6月17日,成都岳府街铁路公司内,3421名股东代表推举蒲殿俊为保路同志会会长,罗纶为副会长,张澜任特别股东会副会长,拉开了保路运动的序幕。蒲殿俊登台疾呼:“川汉铁路乃川人节衣缩食所筑!路存则川存,路亡则川亡!”台下万人应和,血书与捐款如潮水般涌来。罗纶手持铁皮喇叭奔走呼号:“今日争路权,明日争国权!”现存于四川省档案馆的《同志会章程》原件显示,入会者需按指印立誓:“同心保路,九死无悔。”在危机面前,三位理念不同的知识分子结成了命运共同体。

8月5日的特别股东会上,署理川督赵尔丰厉声恫吓:“保路废约,未免不智!”话音未落,张澜拍案而起:“川人自筹路款,路自可保,约自可废!”这番辩论被密电呈报至清政府,成为激化矛盾的导火索。

9月1日,股东会决议全省罢市、罢课、抗粮抗捐。商铺闭门、学堂空荡,成都街头甚至出现乞丐誓言“不行乞”、酒楼声明“不接客”的奇景。

9月7日,赵尔丰设计诱捕9个人,张澜、罗纶、蒲殿俊皆被囚。张澜怒斥赵尔丰:“尔丰欲以刀锯鼎镬惧川人耶?头可断,约不可废!”据成都将军玉昆密奏,蒲殿俊在狱中写下《绝命书》:“愿以颈血醒川人,路存与存,路亡与亡。”次日,数万民众围堵督署请愿,赵尔丰悍然下令开枪,32人当场毙命,史称“成都血案”。

三人在被囚期间,通过密信指导全川142州县成立同志军,最终促成11月27日四川独立。在张澜撰写的《川人自保商榷书》中,首次提出“建立共和政府”的主张,比武昌起义早20余日。

1911年12月,大汉四川军政府成立,蒲殿俊任都督,罗纶为副都督,张澜出任川北宣慰使,川北三杰的政治生涯达到巅峰。

殊途同归的历史境遇

辛亥革命胜利后,三人的命运齿轮开始转向不同方向。

蒲殿俊因书生治军经验不足,执政仅12天即遭遇新军哗变,都督府遭劫,黯然辞职。他留书自省:“保路之志已酬,治军非吾所长。”此后蛰居北京,转型为报界巨擘。1918年,蒲殿俊接掌《晨报》,提拔李大钊、孙伏园等进步文人,力倡新文化。

1919年五四运动期间,蒲殿俊顶住压力刊登《北京学生宣言》,报纸销量骤增至日销两万份。编辑李大钊提议宣传马克思主义,蒲殿俊坦言:“吾虽不解其学,然新思潮如大江东去,不可阻挡!”同时,蒲殿俊还创办中国首个戏剧专科学校,培养出欧阳予倩等人才。

1934年,蒲殿俊病逝于北平时,仅女儿蒲耀琼侍疾在侧,晚景凄凉。晨报社同仁整理他的藏书,发现日文版《资本论》批注达137处。为此,张澜特撰挽联:

耆英信江汉炳灵,世载任高谈:子瞻前辈,诸葛后生,才识学皆堪竟爽。偏折翅九万天风,卖文以为活,养亲而自娱。问频年、客迹渝中,谁惜斯人憔悴?

保路为辛亥革命,先驱想当年:督署同拘,军府创建,蒲罗张一时齐名。乃弹指廿四寒暑,西充既玉埋,北平又琼泣。独今日、招魂江上,难禁老泪纵横!

罗纶曾短暂代理都督,三度出任国会议员,1923年目睹曹锟贿选丑剧后毅然辞官。归乡创办西充中学,自编《中华正气歌》教材,告诫学子:“读书不为做官,而为明理救国。”将保路精神注入西充中学建校碑文:“读书不忘救国,救国首重育才。”1938年该校37名学生徒步赴延安抗日,西安八路军办事处登记册显示,其中19人后来牺牲于抗日战场。

罗纶晚年编写的川剧《胭脂梦》,将保路风云化作“铁路魂断锦官城”的戏文传唱。1930年病逝时,这位曾号令十万同志军的领袖,仅留“戏曲家”名号存世,时年52岁,成为川北三杰中最早离世的人物。

张澜则走上了持续革命的道路。1916年与蔡锷策动护国战争,在南充成立川北护国军总司令部;1917年升任四川省省长。居官多年,张澜始终清正廉洁,其夫人与老母仍居南充乡下过着普通农妇的生活,百姓称之为“川北圣人”“布衣省长”。

1920年,由于军阀混战,张澜转而返乡“倡导地方自治,任县立中学校长,分设农、蚕、染织、中医等班以发达地方生产,为四川有职业中学之始”。

1926年,张澜创办成都大学(今四川大学前身),允许恽代英讲授《唯物史观》,同时聘请吴虞讲解《诸子学》,实行“兼容并蓄”的办学方针,“前后学生千数百人,学术思想任其研究自由,多能勤学砺行,一时称盛”;抗战时期,张澜被选为国民参政员,参加发起组织创建中国民主政团同盟,成为“民主运动的生力军”。抗战结束后,国共重庆谈判期间,毛泽东三顾特园晤张澜,被传为统战佳话。

1949年,张澜登上天安门城楼见证了新中国的诞生。

(作者系民盟南充市委会三级调研员)

编辑:廖昕朔