首页>文化>资讯

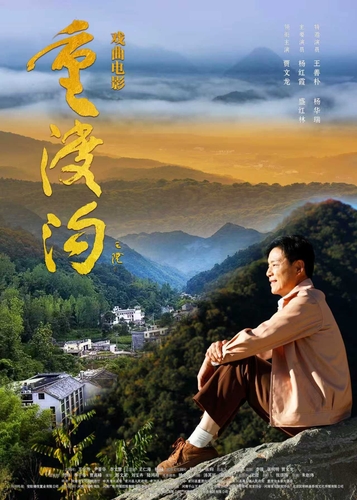

戏曲电影《重渡沟》专家研讨会在京举行

人民政协网北京8月15日电(记者 杨雪)8月13日,由中国文联电影艺术中心指导,中国电影家协会电影文学创作委员会、河南省电影电视家协会共同主办的戏曲电影《重渡沟》专家研讨会在中国电影人之家举行。

专家学者、河南有关方面及电影片方主创代表出席活动。本次研讨会由中国电影评论学会理事、中国电影家协会电影文学创作委员会副秘书长田园主持。

戏曲电影《重渡沟》改编自同名豫剧现代戏,根据真实事迹创作而成。由朱赵伟执导,贾文龙、杨红霞、盛红林等豫剧名家主演,是河南豫剧三团“公仆三部曲

著名文艺理论家,中央文史研究馆馆员仲呈祥认为戏曲电影创作进入了重质量而不盲目追求数量的时代,戏曲电影《重渡沟》无论在思想发现的稀缺性还是审美表现形式的探索性上,都做出了可喜的贡献,尤其

中共河南省委原常委、纪委原书记尹晋华深情回忆了优秀共产党员马海明的故事和重渡沟的建设过程,讲述了这部影片的创作缘起,高度肯定了这部影片对于“两山”理论的生动实践。

原国家广电总局电影局局长

中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席陈涌泉表示,当下戏曲电影创作呈现古装剧偏多、现代戏较少的现状,而戏曲电影《重渡沟》从戏曲作品成功转化而来,令观众看完之后感到激动和振奋,为全国戏曲电影又增添了一部优秀作品,尤其是在“绿水青山就是金山银山”理念提出二十周年之际,这部影片的推出具有强烈的现实意义。

中国电影评论学会会长饶曙光表示,自己曾去过重渡沟,真切地感受到当地的变化和值得推广的扶贫工作以及旅游开发模式。电影《重渡沟》是一个原创的现代戏,坚持了人物形象塑造为核心,对人物内心情绪表达地淋漓尽致,对于改变戏曲和戏曲电影生态具有建设性的意义,同时,该影片展现了新时代、新人物、新景貌,“两山”精神和生态文明理念,期待《重渡沟》成为新时代的《朝阳沟》。

中国文联电影艺术中心常务副主任宋智勤表示,戏曲电影《重渡沟》把总书记“以高品质生态环境支撑高质量发展”的殷殷嘱托转化为艺术形象,把“两山”理念转化为生动故事,把基层党员马海明的感人事迹转化为人民史诗,这是电影战线贯彻回信精神、服务“国之大者”的自觉行动。该片题材挖掘“准”、人物塑造“活”、艺术呈现“新”、价值表达“深”,是豫剧现代戏创造性转化、创新性发展的最新成果。

河南省文联二级巡视员张勇在致辞中表示,戏曲电影《重渡沟》以“绿水青山”之形,写“金山银山”之魂,把“生态美”与“百姓富”熔为一炉;以豫剧高亢激越之声,唱出基层干部“咬定青山不放松”的担当;以电影语言之新,实现戏曲程式与镜头叙事的双向奔赴,让传统美学与现代科技交相辉映。

著名作家、茅盾文

中国戏曲学院原副院长赵景勃认为,这部影片是在为英模立传,为时代放歌,富有意义。主创非常注意形象,对于

中国戏曲学院副院长冉常建表示,该影片把一部优秀的舞台剧通过电影的形式搬上银幕,是一次新的创造,有非常多的亮点,给观众带来很多启示。该影片在镜头语言的革新、虚实交织的叙事美学、影片节奏和情感的把握、角色表演与镜头的深度融合、意境营造和精神升华等方面可圈可点。

中国戏剧家协会副主席、北方昆曲剧院院长杨凤一表示,戏曲电影《重渡沟》是用电影手法表现非常成功的一部现代戏,把现代的生活和舞台剧的程式自然结合。同时,从舞台剧到电影,也看到了剧情在不断地升华,也看到了贾文龙在不断地进取。

北京电影学院研究生院院长王海洲认为,重渡沟的发展让群众能够得到收益,是一个乡村振兴的典范。戏曲是通过唱腔完成的,这部电影既保持了戏曲的特色,又遵循了电影的影视规律,为戏曲作品的影视化表达提供了很好的经验。

中国艺术研究院影视所所长赵卫防认为,戏曲电影的本体是用电影手法表现戏曲艺术之美,用电影手法而不是用舞台手法,把戏曲艺术写意美、程式美呈现出来,而该片则做了成功的探索。戏曲电影《重渡沟》实现了与观众的共情,这也是豫剧艺术最大的魅力所在。

中国戏曲学院戏曲影视研究与传播中心副主任黄迎表示,戏曲电影《重渡沟》展现了豫剧的本体特征非常贴近生活,它的唱腔、板式有生活的源泉,既可以表现大英雄,也可以展现小人物。该影片能够充分利用电影视听语言进行戏曲的升华,具有重要意义。

中国文联电影艺术中心电影创作指导处处长张弛认为,戏曲电影《重渡沟》作为扶贫题材没有被同质化,电影非常吸引人,观影过程非常愉悦,这就是豫剧艺术的独特魅力。

中国电影评论学会秘书长胡建礼指出,电影《重渡沟》兼具创新精神、深刻立意、鲜活人物和现实意义,是大众化戏曲电影,也是文旅电影的佳作。影片将重渡

编辑:位林惠