首页>春秋>口述历史

政协委员的西藏故事

60年来,在党中央的坚强领导下,西藏走上了与全国各族人民共同团结奋斗、共同平等发展、共同繁荣进步的光明大道,创造了举世瞩目的人间奇迹。

本刊特别甄选几篇西藏政协文史资料中颇具代表性的“三亲”史料,以求更加全面、客观地了解西藏的发展进步,见证西藏各族人民创造的美好新生活。

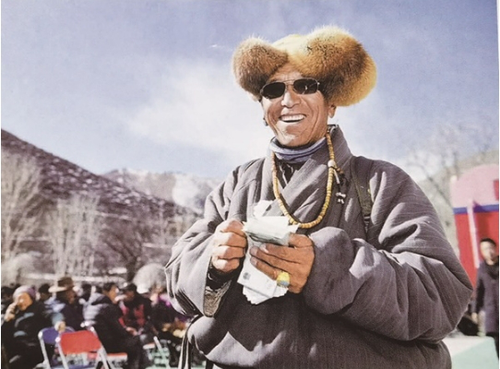

拉萨市堆龙德庆区易地搬迁群众领到分红款后露出喜悦的笑容。

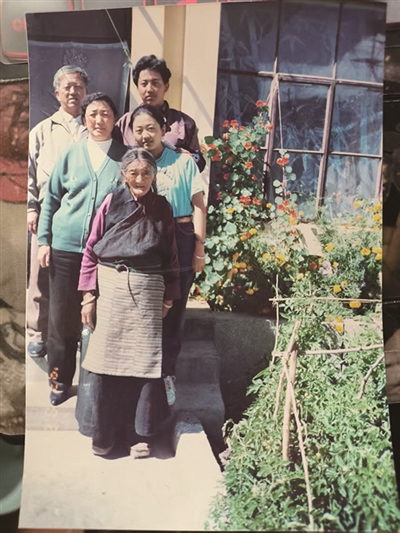

边巴拉姆的全家福

拉姆,在藏语里是仙女的意思,又是一个非常普遍的藏族女性的名字。我外婆叫拉姆,我妈妈叫普布拉姆,我叫边巴拉姆,我们祖孙三人都被人们习惯地叫作“拉姆”。

“外婆拉姆”跟那个时代的绝大多数女性一样,没有上过学,是庄园贵族家的差巴(支差者),生了15个孩子,但只养活了4个子女。我妈妈是她养活的第2个女儿,新中国成立前,沦为贵族家的朗生(家养奴),6岁多就开始给贵族家干活。1959年西藏民主改革后,村里开始有了汉族干部的身影,并宣传适龄的孩子可以报名到祖国内地读书。因为那时我妈妈的体质比她妹妹弱,外公外婆就决定让我妈妈去报名,让小姨留下务农。这成为我小姨的终生遗憾,也是我妈妈心里对小姨的一生亏欠。

那时的西藏百废待兴,各行各业都需要人才,特别是需要通晓汉藏双语的民族干部。妈妈毕业后,被分配到日喀则江当区。因为工作表现优秀,她21岁就当上了区委副书记,从此她就变成了“拉姆书记”。一直到她离世,熟悉她的人都这么称呼她。那时年轻的妈妈英姿飒爽,意气风发。但妈妈总会说:“真可惜在我最好的青春岁月里,没有更多机会好好学习。”于是,督促我们好好学习,就成了她自我弥补的一生事业。

17岁的我报考志愿时,父亲希望我能在西藏当地就读,但“妈妈拉姆”却执意要我考区外的大学。送别时,父亲哭得跟泪人一样,但妈妈的眼眶却没有湿润。后来我问她,她说:“不是每个孩子都有机会到祖国内地上大学,我们应该为此骄傲。”大学毕业了,妈妈却要求我继续学习、不许谈恋爱,于是就又有了从头学习英文、出国留学的我。后来,不管是报考硕士、博士,她总是第一时间支持我、鼓励我,每当我有一点小成绩,她总爱对我说“不要骄傲!”后来有一次记者采访,问我:“为什么要读那么多书?上那么多学?”我想都没想,第一个念头就是,我在实现我外婆、我妈妈未能完成的夙愿。

2013年,作为自治区政协委员,我有幸参加由自治区政协和妇联联合组织的“西藏自治区妇女发展纲要实施情况”调研。2015年,在西藏自治区两会期间,我提交了“关于加大集中教学,提升教学质量”的提案。2021年,在全国两会期间提出了加强西藏地区理工农医技能型人才队伍建设的建议。教育是一个民族、一个国家振兴发展的根本,而女性受教育的程度最能代表这个社会的进步和文明。2019年,西藏民主改革60周年之际,在自治区妇联领导下,成立了“西藏女知识分子联合会”。联合会由西藏各族各界女知识分子代表组成,其中高级职称代表占比80%,她们中有大学教授、主任医生、牦牛培育专家、农科骨干等等,不少还是所在研究领域的带头人。她们都是新时代受惠于国家大力支持西藏教育政策的“拉姆”们,是西藏经济社会发展的代言人。

“西藏得益于国家教育政策,率先实现了十五年免费教育。”现在,每当有媒体问我西藏的教育情况时,我都会骄傲地这么告诉他们。因为享受到充足的国家政策,西藏的孩子们可以无忧无虑地坐在教室里接受教育、学习知识。每次到基层调研,都会发现当地最好的建筑肯定是学校。

雪域高原上,一代代“拉姆”都有自己的梦想、故事。面向未来,“拉姆”们的梦想会越来越美好,故事会越来越精彩!

(作者边巴拉姆系全国政协委员、政协第十一届西藏自治区委员会常委、中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员)

白玛次仁与村民交流

我驻村3次,每次驻村身份都有变化,从工作队员、副队长到队长。闲暇之余,我也总喜欢记下点滴故事,到如今已有10多篇,偶尔回味,总觉隽永。

我们村的春耕仪式很喜庆

2020年3月16日,南木林镇岗嘎村举行春耕仪式,我们工作队也和群众一起兴致勃勃地参加了这一场“盛事”。春雪尚未完全消融,空气清新而湿润。平整的土地上,早起的男女老少身着节日盛装纷至沓来,各家长辈早已选择好位置落座。耕夫和耕牛是仪式的主角,也是接下来活动的“搭档”。一对对耕牛也被细心的主人装扮得气势不凡,一副跃跃欲试的阵势。

仪式正式开始,各户耕夫耕牛悉数出动翻地、平地,妇女们欢快地播撒种子,景象一派祥和。因为大家起哄玩乐,受惊的耕牛不时撒开蹄子飞奔,一些耕夫脚步踉跄,一副狼狈模样,逗得大家合不拢嘴。叮叮当当的牛铃声、村民的呼喝声、小孩的玩闹声在田园上空飘荡着,我们村的春耕仪式富有高原地域特色。

人误地一时,地误人一季。我们的群众是热爱劳动的,闲暇时间,我总爱在田间地头走走,总能碰见我们的村民们疏通通往自家地里的水渠、浇灌田地、平整土地的劳动场景。一场仪式,满载村民的希望,大家都希望一分耕耘换来一分收获,我们的群众正在用实际行动践行依靠勤劳的双手过好今生幸福生活的理念。

在火热的劳动中增进民族团结

4月14日至22日,岗嘎村村委会场地硬化工地迎来了施工队。近日来村里气候多变,一会儿风和日丽,一会儿狂风怒吼,一会儿雪花纷飞。

场地硬化工作,有时会给周边村民房屋防潮、耕地灌溉带来一些不便。村民们找上工作队,我们总是第一时间当上“翻译官”“协调员”,正是因为劳动间隙的闲谈和唠嗑,工作队和施工队之间的沟通格外顺畅,常常是话不到一半,工头就痛快地答应村民的诉求,即便有时需要多花点费用。

我们的群众是纯朴的,需要出工出力的时候是毫不含糊的,他们总是打断工人的操作,抢过来“扫尾”。我们的汉族工人只是笑笑,私底下时常跟我们夸村民们的勤劳质朴。

我们的群众是热情的,工地上每到饭点或劳动间隙,群众总会拿出自家酿造的青稞酒请汉族工人品尝。有些酒甘甜、有些酒酸涩,汉族工人们可不晓得这些,酒到嘴里方才发觉是酸的,吐掉又不是、含着也不是,硬着头皮咽到肚里,眼睛鼻子挤成团,大家大笑,互相打趣,酒虽酸涩,可大家的亲情却是甜的、暖的。

(作者白玛次仁系政协第十一届西藏自治区委员会委员,自治区政协农业和农村委员会办公室副主任、三级调研员)

我们家族的故事要从一张《人民画报》说起。

我们家第一位登上《人民画报》的是我的爷爷。爷爷出生在迪庆的一个贵族家庭,出生时云南还没有解放,那时候经常有打仗的消息传来。突然一天听说:“红汉人”要打来了!由于消息闭塞,根本不知道这是一支怎样的队伍,爷爷的父亲就带着爷爷躲到了山上。

他们在山上躲了一个多月,当他们小心翼翼回到家中时,发现家里一切依旧。这时爷爷的母亲迎了出来,哇的一声就哭了出来。爷爷的父亲正疑惑,爷爷的母亲擦去眼泪,激动地说道:“误会了,误会了,‘红汉人’是好人啊,他们来到这不砸不抢,对我们很好,大伙都叫他们菩萨兵金珠玛米呢!”

“金珠玛米”这个名字从此就刻在了爷爷心里,后来,爷爷就跟着解放军走了,变成了一名小“金珠玛米”。再后来,爷爷上了战场,战友们大部分都牺牲了,爷爷奇迹般地从战场上回来了,爷爷说:“我们的祖国会一天比一天强大,谁也别想再来欺负我们。”后来,爷爷登上了《人民画报》,画像的标题是:“从旧社会的少爷到新中国的将军”。

我的父亲是我们家第二个登上《人民画报》的人。父亲16岁参军,17岁上战场。我小时候总问父亲,你们打仗厉害不?难不难打?父亲总是一脸骄傲地说:“不难打,容易得很,我们人民解放军打到哪,赢到哪!”长大后我才明白,这是打仗啊,怎么可能容易啊?!每年清明,父亲都会带着我去烈士陵园给战友们扫墓,每次扫完墓父亲总会让我在陵园外等他,他会拿出酒和烟一个人在陵园里待很久很久……

父亲文化水平不高,是个不折不扣的大老粗,但是在我的心里他是顶天立地的大英雄,我曾经也问过父亲为什么小小年纪就敢上战场,他和我说了两句话,这两句话我这辈子都会铭记于心。他说:“没有祖国的界碑,哪有我们草场上的牛羊?”“我们自己的土地,我们自己不去守护,你指望谁来帮我们守护。”后来父亲登上了《人民画报》,画像的标题是:“我为祖国守边疆”。

我的母亲是我们家第三个登上《人民画报》的人。外公外婆是农奴的后代,母亲是家里的老大,母亲出生的时候,外公外婆家里穷得除了一顶破帐篷、一张地铺、一口破锅之外,什么也没有。但是,外公外婆就是要供母亲读书。外公说:“只要你能读,我打断骨头也供你!”母亲也特别争气,恢复高考那年考上了云南大学中文系,成为我们迪庆州第一名女大学生。当时从迪庆州到昆明三天的路程,母亲走了三个月零八天。

后来,母亲成了一名党和国家培养的少数民族干部,她经常说:“没有伟大的祖国,没有伟大的党,哪有我们今天的好日子啊,这份恩情我们是还不完的!”后来母亲登上了《人民画报》,画像的标题是:“雪山飞出金凤凰”。

2008年我考上了大学,从上大学开始,我就在各个平台上讲解西藏的历史和文化,就是想让更多的人客观真实地了解西藏的历史和文化,更想让大家看到我们西藏自和平解放以来,尤其是民主改革以来,“短短几十年、跨越上千年”的人间奇迹。面对博大精深的西藏历史和文化,我能成为它的讲述人和传播者。我觉得我是自豪的;能够成为今天生活在西藏的一分子,我觉得我是幸福的,我经常和年轻人说一句话:“我们年轻人的样子,就是外界眼中西藏的样子,只有我们年轻人越来越好,我们最爱的西藏才会越来越好!”

2021年5月23日,是西藏和平解放70周年的日子,我在这一天也登上了《人民画报》,画像的标题是:“我在抖音讲西藏故事”。

我真的非常非常自豪。

(作者白玛金珠系拉萨市政协委员、西藏初见文化有限公司创始人)

那是一个夏末的黄昏,我去修补轮胎。修车师傅一张写满沧桑的脸,眼神很和善。他说:“补胎呀,麻烦你等等。”说着起身向店里走去,没过几分钟,他推着一个旧轮椅走出来,轮椅上坐着位50来岁的妇女,显然患有中风,头向左耷拉着,眼神有些呆滞。师博显然注意到我一直在关注她,说:“我老婆,推出来让她呼吸呼吸新鲜空气,中风了,内地好几家医院也没治好,在家慢慢养着。”

我问师傅:“藏药你们试过没?”师傅略带愧疚地回答:“听说藏药对这个病效果好,但我不知道到哪里去买,加上店里只有我一个人,又要干活又要照顾她,还没抽出时间,过段时间再看看怎么办吧,唉!”

修车师傅姓刘。晚上我躺在床上,刘师傅忙碌的身影和他爱人无奈的眼神总是在我面前浮现,我便对自己说:“我得帮帮他们,子女不在身边,刘师傅一个人忙里忙外,还要照顾病人,可真不容易啊。”

第二天,我联系了在藏医院工作的朋友达瓦,约好中午去刘师傅的店里看病。中午时分,店子门口空荡荡的没什么人。当我和达瓦医生出现在刘师傅面前时,他一下认出了我:“今天是?”他疑惑地问道。“师博,这是自治区藏医院的达瓦医生,过来看看你爱人的病情。”看刘师傅有些反应不过来,我继续说:“师傅你放心,昨天我来给车子加气,你说想试试藏药,但一个人又顾不过来,医生说看病要趁早,我就请达瓦医生过来帮忙瞧瞧,师傅放心,达瓦医生是老藏医,医术很厉害的。”刘师傅脸上的惊讶慢慢转变为喜悦:“那太好了,谢谢你们了,谢谢你们了!”

刘师傅爱人坐在轮椅上,抬头看了看我们,脸上的表情似乎在表示欢迎。达瓦医生顺手拉个凳子坐在她爱人跟前,开始问起了病情。主要是他问刘师傅答,中间他爱人试着说了几句,但含混不清,基本听不懂在说什么。完成把脉、看舌苔、测血压等流程,达瓦医生告诉刘师傅:“目前,血压还有点偏高,先要把血压降下来,身体机能的恢复要慢慢调养和锻炼,这方面有几味藏药效果比较好,这个属于慢性病,你们也不要着急,慢慢会好起来。”达瓦医生从身上拿出纸笔,开始写起方子,他边写药方边嘱咐生活起居方面的注意事项。刘师傅听得格外认真。

下午刚下班,当我带着藏药又出现在刘师傅的补胎店门口时,他又是一脸惊讶:“这是?”他正不知说什么时,我抢着说:“我上班正好路过藏医院,就把药给你开回来了,你太忙了,你爱人一个人在店里没人照顾也不放心。”

“这是十五天的药。”说着我把药放在桌子上,准备离开。刘师傅抓起我的手,说:“太感谢了,太感谢了,我替我家婆娘感谢你,这药多少钱,我得给你!”说着右手抓起手机准备转钱。我跟他说:“刘师傅,藏药你以前没吃过,可能不知道,很便宜的,因为它主要是植物药,成本低,没多少钱,你就别客气了。”“这怎么可以,必须给。”经过几番唇枪舌战,看拗不过我,他不好意思地说:“太不好意思了,那以后修个轮胎呀什么的直接过来啊。”

此后每次带达瓦医生去刘师傅店里,他爱人的身体都有所好转。经过几个月的认真治疗,刘师傅爱人的血压慢慢趋于正常,说话比以前清晰了,眼睛比以前有神了,双手可以简单地握住一些小东西了。现在每次见到我和达瓦医生,她就高兴地笑起来,还能聊几句生活上的细碎小事,虽然还不能下地走路,但我想总有一天她一定会好起来的。

刘师傅脸上的憔悴也似乎慢慢在消退,每次见到我们都有说不完的话。

(作者屯旺系西藏自治区政协委员、自治区政协文化文史和学习委员会副主任)

我是西藏自治区儿童福利院的工作人员普布曲珍,也是一名来自基层的政协委员。2019年,我前往日喀则市拉孜县查达村开展驻村工作。驻村工作的任务之一是结对帮扶,我的帮扶对象是两位老人,今天我要讲的就是关于我和其中一位老人的故事。

达决老人不仅是我的帮扶对象,也是我的闺蜜,更是我时常牵挂的一位普普通通的老人。达决老人今年已经74岁高龄了,是五保户,年均收入6000多元。她因个人原因,来到拉孜县老年集中供养中心生活,目前由政府安置住房分散供养。老人终身未婚,虽然有两个亲戚,但平常几乎没有来往,只能依靠低保救助,生活困难。在驻村工作期间,我不仅向达决老人讲解精准扶贫的相关政策,让她对结对帮扶政策有了一定的了解,还经常在生活中力所能及地帮助她。在工作队忙碌而充实的日子里,我和达决老人成了无话不说的“闺蜜”“忘年交”。

达决老人患有严重的皮肤病,需要长期服药。我作为朋友,帮助她查阅医疗信息、为她购买药物、清洁整理生活用品,偶尔还会为她做几道她喜欢吃的饭菜。有时老人也会主动来我们工作队聊天,谈见闻、说感受。在驻村的一年多时间里,达决老人已经将我视为亲人,将工作队视为一个大家庭。

如今,我已经结束驻村工作3年了。虽然已经不在查达村,但我依然与达决老人保持着密切联系,驻村的同事会时常和我分享老人家的近况。她会经常打电话给我讲身边发生的各种大事小情,我在逛街购物时总是会想起她,为她买件合身的衣服,买点可口的食物,让她感受到我对她的挂念。

(作者普布曲珍系政协第十一届西藏自治区委员会委员、自治区儿童福利院孤残儿童护理员)

编辑:廖昕朔