首页>社会>社会聚焦

“电子朋友”走红,如何保护个人隐私?

——访全国政协委员、中国科学院计算技术研究所研究员张云泉

近年来,人工智能技术加速迭代,推动AI产品从功能性工具向陪伴型伙伴转型,“电子朋友”成为新的生活元素。对此,委员、专家怎么看?如何在发挥科技疗愈功能的同时,维护个人权益,对未成年人予以特别保护?本期民生·民意版邀请委员、专家,探讨数字陪伴爆发式增长与其背后的隐私保护、数据安全和未成年人保护议题。

——编者

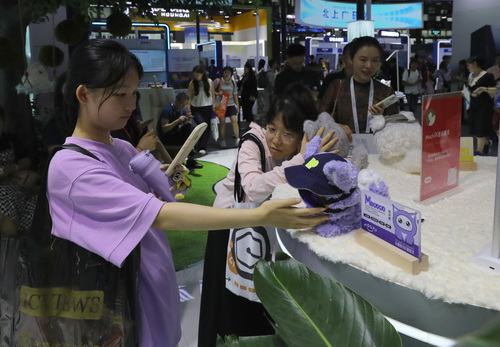

在二○二五世界人工智能大会上,众多人工智能在日常生产生活中的应用展示,成为展会一大亮点。七月二十八日,参观者在情感陪伴AI萌宠“麻薯”展台前观看体验。

新华社记者 方喆 摄

能陪聊天、可感知情绪、还能自主养成……随着人工智能技术的快速发展,AI产品已从“完成任务”向“陪伴生活”过渡,正悄然渗透到人们生活的方方面面。日前,一款AI玩偶在某电商平台开启预售,仅10分钟销量便突破千单,成了Z世代追捧的“养成系”交互新宠,随着相关讨论热度攀升,不少网友也将目光投向了AI陪伴产品的数据安全问题。

“技术本身是中性的,AI陪伴产品的走红,本质上是回应了人们的情感刚需。”全国政协委员、中国科学院计算技术研究所研究员张云泉在接受记者采访时表示,随着社会节奏加快,AI陪伴产品以技术优势填补了空巢老人、独居青年、留守儿童、留学生等群体缺少现实陪伴的情感需求缺口。

记者在调查中发现,AI陪伴产品的形态正呈现多元化发展趋势。搭载语音交互功能的AI陪伴机器人能定时提醒用药、播报天气,甚至通过日常聊天缓解孤独感,部分产品还能监测老人的活动状态,降低意外风险;AI玩偶可以通过故事讲解、知识问答等功能充当“临时老师”,在父母缺位时提供一定的教育陪伴,例如通过互动游戏帮助孩子学习拼音、背诵古诗,让教育以更有趣的方式融入生活。

“而在Z世代群体中,年轻人面临的学业、职场压力较大,有时不愿将负面情绪传递给亲友,AI的‘无条件倾听’特性恰好提供了一个无压力的倾诉空间。”张云泉举例说,一些AI聊天机器人能通过语义分析识别用户情绪,给予共情回应,甚至提供简单的心理疏导建议,成为年轻人调节情绪的“数字树洞”。此外,“养成系”交互产品让用户能参与AI的“成长”,通过持续对话塑造其性格与语言风格,这种“共创感”满足了年轻人对个性化情感连接的需求,甚至帮助部分社交焦虑者逐步建立沟通自信。

然而,在AI陪伴经济迅猛发展的背后,数据安全与未成年人保护的漏洞逐渐显现。张云泉表示:“任何技术应用都不能突破安全底线,当‘电子朋友’深入渗透生活,其背后的数据风险可能比我们想象的更隐蔽。”

“AI陪伴产品的核心竞争力在于‘懂用户’,而这依赖于对海量个人数据的收集与分析。用户的聊天记录、语音特征、作息习惯甚至情绪波动,都可能被系统存储和处理。”张云泉谈道,若这些数据存储不当或遭遇黑客攻击,可能导致诈骗,骗子可利用AI模拟用户亲友的声音和语气,实施“量身定制”的骗局。

“AI陪伴再智能,也无法替代真实的人际互动。”在未成年人保护方面,张云泉认为,若孩子长期依赖“电子朋友”,可能导致社交能力退化,他们习惯了AI的“即时回应”和“无批评式包容”,在现实中遇到冲突时,便难以学会沟通与妥协。此外,部分“养成系”AI会通过算法捕捉孩子的喜好,不断推送同质化内容,可能限制其认知视野,形成“信息茧房”。

面对AI陪伴经济的机遇与挑战,张云泉建议,需从立法、监管、技术、教育等多维度构建保护体系,让科技真正服务于人的需求。在数据安全领域,应加快立法与标准建设,在《中华人民共和国个人信息保护法》基础上,针对AI陪伴产品制定专项细则,明确数据收集的“最小必要”原则。同时,应要求企业建立“数据可追溯”机制,用户有权查询自己的数据被如何使用,并可随时要求删除。监管部门要强化监管,对数据存储、传输、共享的全流程进行监测,对违规企业实行“高额罚款﹢行业禁入”的严惩制度。

在未成年人保护方面,张云泉提出,需压实企业与家庭的责任。企业应为未成年人用户设置“专属模式”,内容上,通过AI算法过滤有害信息,建立人工复核机制,对涉及校园欺凌、自残等敏感话题的交互进行重点审核;功能上,限制使用时长,避免沉迷,并自动屏蔽可能泄露隐私的提问;交互上,需明确告知用户“我是AI”,避免孩子混淆虚拟与现实。家长则需履行监护职责,了解孩子使用AI的情况,引导他们平衡虚拟与现实的关系,例如规定“每天与AI聊天不超过1小时”,鼓励孩子将心事分享给家人或老师。

此外,张云泉建议,行业协会制定伦理准则,推动企业将“隐私保护”“未成年人友好”纳入产品设计的核心环节,建立“公众举报平台”,鼓励用户反馈AI产品的违规行为,形成社会共治的氛围;将“AI素养”纳入中小学教育体系,通过生动案例讲解数据安全风险,教会孩子辨别AI信息的真伪,理解“虚拟陪伴”与“真实情感”的区别。“学校可以组织‘AI与社交’主题活动,让孩子们在小组合作中体会真实互动的价值,避免对电子朋友产生过度依赖。”张云泉补充道。

“AI陪伴产品要以‘发展与安全并重’,通过各方协同努力,让‘电子朋友’发挥温暖人心的积极作用,让科技的温度真正抵达每一个人。这,才是AI陪伴经济应有的模样。”张云泉说。(记者 杨岚)

编辑:廖昕朔