首页>数据>数据新闻

数说中国机器人产业

气氛火爆的拳击擂台中央,两名机器人选手穿戴着头盔和拳击手套,上演激烈对抗;双臂机器人化身人类的家务好帮手,有条不紊地叠衣服、铺床、刷马桶;四足机器人上下台阶、翻越障碍轻巧敏捷、如履平地,还能表演后空翻、双足倒立……8月8日至12日在北京举办的2025世界机器人大会上,来自220家国内外知名机器人企业在此汇聚,集中展示了1569件产品,售出机器人及相关产品1.9万台,销售额超2亿元,融资金额达14.81亿元。一场场颠覆传统认知的智能机器人互动展示,不仅频频呈现震撼观众的“高光时刻”,也从深度本地化能力、技术竞争力、商业模式创新等方面,勾勒出我国智能机器人产业广阔的市场前景。

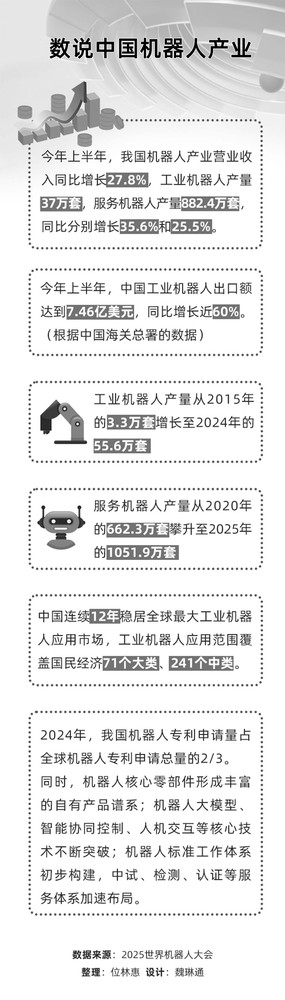

据大会发布的数据,我国目前已是全球第一大机器人生产国,工业机器人产量由2015年的3.3万套增长至2024年的55.6万套,市场销量由2015年的7万套增长至2024年的30.2万套,连续12年成为全球最大工业机器人市场。工业和信息化部、海关总署等数据显示,2025年上半年,我国机器人产业营业收入同比增长27.8%,工业机器人出口额同比增长61.5%,服务机器人产量同比增长25.5%。从“世界工厂”到“智造输出者”,中国机器人产业凭借“技术+生态”双重优势重塑全球格局,推动海外市场规模向500亿美元迈进。

规模扩大 影响提升

“当前,我国机器人产品出海呈现出持续增长的趋势。”全国政协委员、中国科学院自动化所研究员赵晓光表示,从协作臂到家庭服务机器人、医工结合的具身智能装备,再到人形机器人,我国的机器人出海产品类型越来越丰富,出口国家和地区不断增加。

在工业机器人领域,出海正呈现“规模快速增长、场景深度渗透”的特征。深圳市政协委员、斯坦德机器人创始人兼董事长王永锟介绍,“一方面,出海机器人企业表现出较强的场景聚焦能力,业务主要集中在工业制造、仓储物流等高强度运输需求领域,并逐步向更多元行业渗透;另一方面,企业普遍采取‘技术+服务’一体化解决方案输出模式,不仅提供机器人硬件,还配套软件系统与运维支持。”

国际数据公司IDC发布的《中国机器人出海市场分析,2024:扬帆出海,破浪前行》报告显示,我国商用服务机器人厂商的出海主要集中在亚太、欧洲、北美三大区域。“亚太地区是全球制造业转移的核心。该区域与中国供应链距离近、物流成本低、响应速度高,有利于高效部署本地服务。”王永锟分析称,“欧洲市场自动化标准严格,对机器人安全性和稳定性要求极高,进入这一市场具有品牌背书的价值,同时当地在环保和数字化转型方面的政策也持续推动自动化需求增长。北美市场则对高柔性、高智能的移动机器人需求强烈,市场体量大、支付能力强,技术溢价空间显著。”

在全国政协委员、安徽芜湖机器人产业发展集团董事长兼总经理许礼进看来,中国机器人产业规模持续扩大,国际影响力显著提升,这一成就主要得益于多方面的协同推动:一是全球制造业转型升级带动了市场对自动化、智能化需求的激增;二是国家政策的大力扶持和制造强国战略的深入实施,为产业提供了坚实的政策保障和资源支持;三是国内企业通过自主研发与协同创新,逐步突破技术壁垒,打破国外垄断,实现了核心技术的自主可控;四是中国机器人产业已构建起从上游零部件制造、中游本体生产到下游系统集成与售后服务的完整产业链,各环节紧密衔接,形成了良好的产业生态;五是中国企业积极拓展国际市场,持续提升品牌竞争力,进一步增强了国产机器人的全球影响力。

人形崛起 技术突破

本次世界机器人大会上,人形机器人成为世人瞩目的焦点,整机企业参展数量达50家,数量创同类展会之最。随后,8月14日至17日举行的世界人形机器人运动会更吸引了16个国家、280支参赛队伍携500余台人形机器人参赛比拼。大赛话题热度与破圈效应进一步向世界展示了人形机器人运动表现能力的飞速提升和应用场景的无限潜力。

《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》显示,2025年,中国具身智能市场规模预计达52.95亿元,占全球约27%;人形机器人市场规模预计达82.39亿元,占全球约50%。工业和信息化部发布的《人形机器人创新发展指导意见》提出,预计到2027年,人形机器人产业将进一步实现规模化发展,其相关产品将深度融入实体经济,成为推动经济增长的重要引擎。

“从技术发展现状来看,近年来我国人形机器人主要在运动控制和智能感知两大方面取得了明显突破。”王永锟介绍,运动控制方面,我国自主设计研发的人形机器人已实现高速动态奔跑及复杂地形下的自主避障,运动稳定性能显著提高;智能感知方面,借助多模态认知系统,实现了跨场景、跨任务的自主识别与切换能力。“面向海外市场,我国人形机器人企业正积极拓展国际业务,市场份额持续提升。应用场景也从工业制造逐步延伸至物流仓储、科研教育等多个领域,呈现出多元化落地态势。”

在全球竞争中,我国人形机器人企业出海具备哪些突出优势?在王永锟看来,首先是供应链协同能力强,国内能够快速整合上下游产业链,大幅压缩量产周期,这种效率是欧美企业难以比拟的;其次是场景落地经验丰富,依托国内制造业和服务业多样化的应用环境,人形机器人在真实场景中得到了充分验证和迭代。“例如,斯坦德首创的SLAM技术,率先开发适用于工业场景的VLM+VLA分层混合架构和适用于工业智能机器人的专有操作系统(SROS),已经在多年落地验证中发展成熟,自研全栈技术保障安全可靠。”

面向未来,我国人形机器人产业正迎来前所未有的发展机遇。赵晓光表示,我国及众多发达国家已进入老龄化社会,养老、医疗及家庭服务等领域产生了庞大而迫切的需求。“我们的机器人产品在硬件的敏捷度、软件的智慧化上需要有更大的提高,能够自主应对环境和任务的变化,具备高标准的服务能力。”

“全球劳动力短缺持续加剧,制造业与服务业对自动化替代重复性劳动的需求不断上升,也为人形机器人提供了广阔的应用前景。”王永锟认为,在技术层面,AI大模型的发展,正让人形机器人的感知和交互能力加速突破。聚焦工业领域,我国企业将致力于从“工人机械化”“管理软件化”向“工厂数字化”逐步迈进,最终实现“智能制造化”的发展愿景,构建从机器人底层核心技术到上层应用的完整链条,成为智能制造引领者,在全球市场中树立来自中国的技术标杆。

政策赋能 稳步迈进

自《“十四五”机器人产业发展规划》《“机器人+”应用行动实施方案》等政策规划发布至今,我国机器人产业在技术创新、应用拓展和产业生态建设方面都取得了显著进展,朝着全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地的目标稳步迈进。

各地积极响应国家规划,形成了特色发展路径。例如,北京市的“双百工程”(百项机器人新品工程、百种应用场景示范工程)已超额完成目标,培育了12类200项机器人创新产品,并在11个领域的134种场景中完成了首试首用和迭代升级。上海市则聚焦“AI+制造”和“具身智能”,出台专项实施方案,推动人工智能技术与制造业深度融合,并瞄准具身智能产业发展高地。

“与欧美、日韩等老牌机器人生产国相比,我国机器人制造业独特的核心竞争力已经凸显。”许礼进表示。首先,我国在产业链关键部件上持续实现技术突破,本地化生产能力不断提升,供应链协同效应持续强化,有效降低了整体成本;其次,我国企业坚持高强度技术创新,不断推动机器人性能升级,适应更复杂应用需求,支撑市场持续拓展;第三,政策引导作用显著,从国家到地方的一系列政策为产业提供了有力的资金和技术支持;最后,中国拥有全球最完整的制造业体系,为机器人提供了丰富且多元的应用场景,国产机器人更贴近市场,能够快速响应并深度满足各类实际应用需求。

“十五五”的规划蓝图已经展开,如何描绘我国机器人和人工智能产业的未来发展前景?

王永锟表示,在技术层面,人工智能产业将继续向具身智能方向深入演进,推动多模态大模型与人形机器人、移动机器人深度融合,实现“环境感知—决策—执行”端到端智能化突破;在应用层面,AI和机器人技术将从工业、物流逐步拓展至康养、服务、农业等多类场景;在生态层面,将逐步构建“技术研发—场景落地—标准输出”的完整闭环,降低跨企业合作成本,助力中国人工智能标准走向全球。

“我国将继续加大对具身智能及人形机器人领域的投入,重点突破仿人灵巧机构、类人智慧算法与智能软件系统等关键技术,推动机器人技术与制造业深度融合。”赵晓光坚信,通过持续引领全球具身智能发展潮流,中国将不仅服务于本国产业升级,更致力于满足全球市场对智能机器人的迫切需求。

编辑:马嘉悦