首页>春秋>热点背后

尚志报国 真容不虚

——抗日英雄赵尚志在游击队时期的照片发现始末

1942年2月12日,赵尚志在率部对敌人作战中身负重伤被俘。敌人割下了他的头颅,把他的身体扔进了松花江的冰窟中,英雄从此身首异处。

受限于当时的艰苦条件,赵尚志将军牺牲后并未留下相关影像供人们瞻仰。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,新华社发布了一幅赵尚志抗日游击队时期的照片。90多年后,人们得以看到英雄当年的风采……

赵尚志戎装照

英雄陨落 痕迹无存

赵尚志1908年10月26日出生于辽宁朝阳,1925年考入黄埔军校第四期,后回东北从事反帝爱国活动,两次被捕入狱。

九一八事变爆发的当夜,赵尚志正在沈阳第一监狱里(因从事反日爱国运动入狱)。当年12月出狱后,他立即回到哈尔滨,找党的组织接头,要求从事抗日斗争工作。1932年4月12日22时许,日本关东军第二师团的一列军用列车在哈尔滨市郊成高子被颠覆,这次颠覆日军列车的战斗,是中共满洲省委组织、由赵尚志带领一个青年学生实施的。根据日本文献记载,当时日军伤亡147人,其中死亡54人,受伤93人,震惊了日本军部。

要想长期抵抗,必须建立一支自己的队伍。在中共满洲省委的领导下,赵尚志、杨靖宇(张贯一)、冯仲云、周保中、杨林等人,开始筹建我党自己的抗日武装。5月上旬,赵尚志担任中共满洲省委常委、省委军委书记,他的军事指挥才能逐渐显现。

5月16日,东北工农反日义勇军(巴彦游击队)成立,队长是巴彦籍的清华大学学生、共产党员张甲洲,他带领几位北京的大学生回东北抗日,游击队遭到敌人的围剿,十分危急。月末,赵尚志受中共满洲省委派遣,来到巴彦县巡视游击队,便留在游击队,化名李育才,担任游击队的政治部主任,成为实际上的军事指挥。他成立了“模范队”,用岳飞的《抗战歌》鼓舞士气:“国事千钧重,头颅一抛轻。昂藏七尺躯,怕死不从戎。”这也正是赵尚志的报国之志,后来他创作的《步调满江红·白山黑水》《抗日十年还须坚持最后一朝》等,都表现了他誓死抗战的决心。

在赵尚志和张甲洲的领导下,游击队壮大了一定规模,先后攻打龙泉镇、巴彦县城等敌人目标,震惊了敌人,遭到敌人的围剿。

巴彦游击队失败后,赵尚志又到义勇军朝阳队,从马夫干起,后来成为这支部队的参谋长。1933年10月10日,他带领队员在珠河铁道一个叫三股流的地方鸣枪誓盟:“我珠河东北反日游击队全体战士,为收复东北失地,争回祖国自由,哪怕枪林弹雨,万死不辞;哪怕赴汤蹈火,千辛不避,誓死武装东北三千万同胞,驱逐日寇海陆空军滚出满洲,为中华民族的独立、解放奋斗到底。”

赵尚志任东北反日游击队哈东支队司令,他创建的珠河抗日游击根据地,对日伪的统治造成巨大威胁。侵略者哀叹“小小的满洲国,大大的赵尚志”;日伪军为了抓捕赵尚志开出价码:“一钱骨头一钱金,一两肉得一两银”,“北满治安的最大祸患”是日伪军对赵尚志的评价。

1936年8月,部队改编为东北抗联第3军,赵尚志任军长,他还成立了北满抗日联军总司令部,把几个军的抗联部队统合起来。在抗战高潮时期,赵尚志麾下有10个师6000人马。

日本战犯田井九二郎在1956年6月23日的笔供当中说:“这个在东北的数万名日本军警的伤亡,是赵尚志将军和在他指挥下的抗日军所造成的损失。”

进入1937年夏季,东北抗联部队在与党中央彻底失去联系,没有外部支援的情况下,坚持孤军奋战。为了与延安党中央取得联系,争取远东苏军对抗联的军事支援,这年年底,赵尚志踏着黑龙江的坚冰,到了对岸。

1939年6月,赵尚志以东北抗联总司令的身份,带领一支100多人的队伍,回到黑龙江,重招旧部,发展抗日武装。

1942年2月12日,赵尚志在与敌人作战中受贯通伤被俘,遭敌人严刑审讯,宁死不屈,壮烈牺牲。日伪当局在报告中称:“赵尚志受重伤后活了约八小时,在这个时间(他)自供是赵尚志,同时对警察官说:‘你们不同样是中国人吗?现在你们在卖国。我一个人死不要紧,现在我就要死了还问什么’说到这里就闭口不语,只是斜视审讯官,对自己的苦痛也一声不响,表现了一个大‘匪首’的气概。”

为了邀功领赏,凶残的日军把他的头颅割下运到长春,将他的躯体扔入松花江中,身首异地。

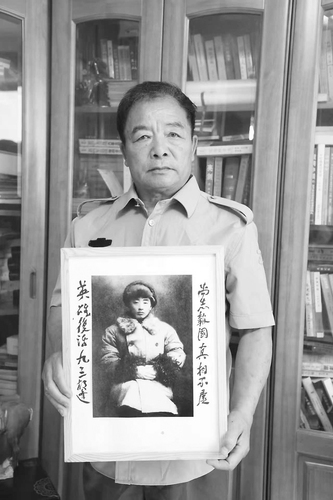

赵尚志戎装照的发现者、东北抗联史研究者姜宝才手捧英雄照片。

赵尚志长相成迷

牺牲62年后,赵尚志将军头骨在长春一寺庙内被原沈阳军区政治部作家、东北抗联史研究者姜宝才发现。2008年10月,赵尚志头骨被安葬在出生地辽宁省朝阳市。六十六载,英雄终得魂归故里。

此前,赵尚志烈士陵园和纪念馆中陈列的赵尚志将军照片,是赵尚志牺牲后的遗首照,照片出自日伪档案《三江省警务厅关于射杀前东北抗联总指挥赵尚志的报告》(现存黑龙江省档案馆)。照片中烈士怒目圆瞪,死不瞑目。这是日军暴行的罪证,而且不是烈士的正像!

赵尚志将军有没有其他照片存世?

姜宝才认为,可能性很大。依据一:赵尚志在当年的书信中,担心被敌人发现自己照片,谈到过如何保存的问题;依据二:敌人档案中记载,日伪杀害赵尚志后,曾用照片与遗体进行对比,而且明确提到上交的物品中有赵尚志使用过的手枪和两张照片,一张半身像,一张全身像。

而且,当时凡是过境进入苏联的,苏军都拍照认定身份,抗联领导人冯仲云、周保中、蔡世荣等在远东密营期间都留下过照片,有的是便服,有的穿的苏军军服。为了通过苏联与党中央取得联系,并争取苏军对抗联部队的军事支援,1937年12月31日赵尚志过中苏界河,被苏联边防军缴械,被送到了远东军区内务部一个地下禁闭室。这个过程通常是要拍照片上报的。当时抗联教导旅和远东军司令部的档案里,应该有过赵尚志的照片。

而且,1938年至1941年间,为了共同对付日本法西斯,赵尚志经常来往黑龙江两岸,一定有照片存档。

赵尚志牺牲后,抗联教导旅领导人曾对他的遗物有过明确要求。但由于历史的原因,这些遗物的去向都成了谜,其中也包括赵尚志生前拍过的照片。

可以肯定地说,日伪也曾一直在找赵尚志的照片,以利通缉围剿他。赵尚志的长相对敌人来说,也一直是个谜,他们只能是从叛徒口中得到一些描述。

苏联解体前后,曾向中国移交很多份东北革命斗争史的档案,但均没有发现赵尚志的照片。即使有,或许保存在俄罗斯的档案馆里,但一定不是1937年之前的。

如果有赵尚志照片存世,民间人士手手相传的可能性大。

战友们记忆中的赵尚志

长期以来,赵尚志是活在战友们的记忆中的。

1939年5月19日延安出版的党中央机关报《新中华报》,刊登了一篇《赵尚志速写》:“矮矮的身材架着一身破旧的士兵衣服;一张堆满了灰尘的面孔上安置着一只失了明的眼睛——为我民族受了光荣的伤;走起路来一颠一拐的;大部分空闲时间,总是围绕着他的马,忙着饲料或梳毛……又最喜欢插在小队员堆中指手画脚地、放纵地说笑玩闹,这就是在东北艰苦斗争数年的民族英雄赵尚志将军……”

姜宝才先后采访过韩光、王明贵、李在德、李敏、单立志、田仲樵和冯淑艳等很多抗联老战士,他们谈谈到赵尚志时都说他是个传奇人物,有人边讲边落泪。听老人描述,赵尚志讲话时总是喜欢走来走去,边走边说。他在战争中历练出一副急性子,他恨叛徒、汉奸和奸细,警惕性高,甚至对事物特殊敏感,眼仁上挑,总是用鄙夷、睥睨的眼神看待事物。

赵尚志战友冯仲云在回忆中也提到了赵尚志的长相:“(当年)哈尔滨或北满一带的人们,都知道赵尚志的名字,都知道他是在东北抗战中的英雄人物。认识他的人,也许会说他似乎不怎样出奇。他的身材很矮小,可是说话的声音却很洪亮。脾气很急躁,乍见来双目好像灼灼放光,实际上,他的一个眼睛,因为在作战中视神经受了伤而失明了。”

2015年8月,抗联老战士李在德在接受姜宝才采访时,指着自己的眼睛描述说:他左眼下面有伤疤,不是假眼,还有一些视力。当被问及赵尚志牺牲前有没有留下过照片时,老人很肯定地说:有,但不知道遗留到了哪里,当时不敢公开,怕落到敌人手里。

李在德的描述,与敌人射杀赵尚志的档案资料记载是吻合的。那是1932年10月29日,在时任巴彦游击队政委赵尚志(化名李育才)和队长张甲洲的带领下,部队从绥化泥河地区经巴彦黑山后到炮手会一带,与其他游击队联合进攻东兴县城。彼时,天空下起冬季的第一场雪。游击队采取突袭战术,经过半小时的激战,一举占领了东兴县城。第二天黄昏时分,敌人四面围攻。经过一夜战斗,次日拂晓,方把敌人击退。

战斗胜利结束后,赵尚志和张甲洲、张清林(第一大队长)来到东兴县城一家照相馆,合影留念,镜头记录下了胜利者的容姿。

巴彦游击队队员宋笑如在1981年回忆说,第三天日落时,敌人又从东门攻入,继而北门失守。李育才(赵尚志)政委命令我们队伍不要后退。他在十字街口设立的临时工事内组织游击队进行反击。激战中,有两三颗小弹片横飞而来,致赵尚志左眼重伤,血流不止。傍晚,敌人逼近,司令部决定强行突围。赵尚志与其他伤员在教导队的保护下先行撤出。部队撤出东兴城后,经邵家店返回巴彦县境。之后,赵尚志到哈尔滨市医院治疗眼伤。经过治疗,其眼伤渐愈,但左眼内部组织被破坏,左颧骨留下三个新月形伤痕。

“左眼下有月牙形伤疤”“相片和他的相貌相符,从前说他是假眼,但不是假眼,据李华堂说,(他)左眼不是正常的,有一些视力”。这些特征,是判断赵尚志照片的一种标志。

尘封百年,真容现世

2000年,姜宝才受辽宁省政协的委托,指导拍摄三集抗联文献片。在辽宁省社会科学院党史所,他查到了很多有关东北义勇军和抗联的史料,从此开始有意识地收集有关抗战的历史资料。他先后奔赴黑龙江、吉林、辽宁、北京等地,到处收集搜寻东北抗联时期的老照片、历史资料,翻阅大量抗联书籍和史料。多次到赵尚志出生地、战斗地和殉国地进行调查。与多位抗联老兵和民间收藏家建立联系,收集到大量抗联历史资料。

2018年7月中旬,他在沈阳收集到一些东北抗战文献史料,在一份抗联老兵的回忆录中(1975年10月油印内部资料),夹着一张8cm×10cm的老照片。由于年代久远,照片已有些泛银和折痕。

照片中的年轻人,神情内敛,鼻根较高,鼻尖发达,鼻翼相对较小,从坐姿和神情看,为行伍出身。他愈发感觉照片上人物有些“面熟”:“因为我与赵尚志家人联系较多,对赵尚志有一个大致的印象,看到资料里的照片后,就觉得像是赵尚志。”他找出当年鉴定赵尚志颅骨时采信的日本侵华档案中的赵尚志遗体照片进行比对,觉得人物相貌极其相似。为了慎重起见,他又对照片背后的历史背景进行深入研究,并与赵尚志的父母、兄弟和妹妹的照片进行比对。

2022年6月,姜宝才写出《赵尚志在游击队时期照片考》,综合历史资料,得出个人结论,认定这是赵尚志(化名李育才)在巴彦游击队任政委时期的照片,与之合影的还有张甲洲(巴彦游击队队长)和张清林(游击队第一大队队长)。拍摄照片时,赵尚志24周岁。

随后,姜宝才第一时间与赵尚志的侄女赵元明、徐虹等人取得联系。“这张照片就是我三叔,看着特别亲切。”目前唯一一位见过赵尚志、儿时就与三叔赵尚志有着深厚感情的赵元明老人将照片捧在手里,激动地嚎啕大哭。

在得到英雄家人的首肯和确认后,姜宝才通过辽宁省政协与辽宁省有关部门联系,将这一发现报告给了省委。

12月5日,中共辽宁省委党史研究室作为委托方,将新发现的疑似赵尚志在游击队时期的照片、姜宝才的文章《赵尚志戎装照历史考证》、日伪档案中的赵尚志遗体头面照片、赵尚志亲人和亲属的照片等资料送北京正鉴科技中心,进行体质人类学鉴定。

5位权威法医专家对送检照片进行了面部特征检验、测量检验和重合检验等核验比对,经过为期一个月的鉴定,得出结论:疑似赵尚志戎装照与赵尚志将军遗体头面部照片,系出自同一个体。

一个离我久远的、93年前的游击队政委复活了;英雄从烽火硝烟的抗日战场走来!

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年到来前夕,赵尚志家族有一个小小的聚会。97岁的赵元明老人,轻轻抚摸照片,感慨万千:“这就是我的三叔赵尚志……三叔,我终于又看到你了!”

时空跨越了八九十年,赵尚志以这种方式跟亲人见面了。如果还活着,今年赵尚志将军已经117岁了。照片上的他,如今还是那个刚满24岁的热血青年。

随着赵尚志抗日的名气越来越响,他的家人遭到敌人的迫害。父亲赵振铎举家逃难到关内,1936年去越南时,在海关办理护照,留下了这张合影(第二排中间为赵尚志的父亲赵振铎,左为母亲张效乾,右为赵尚志的嫂子王玉芳,前排中间女孩是赵尚志的侄女赵元明)。

丰功伟绩 彪炳千秋

尚志报国,真相不虚。

赵尚志在游击队时期照片的发现,对研究党在东北独立领导的抗日武装、研究全民族十四年抗战史,以及世界反法西斯战争东方战史,提供了珍贵的历史影像。

英雄虽已远去,但精神火种永不泯灭。曾经被侵略者的铁蹄无情践踏过的黑土地,如今高楼林立,大街小巷熙熙攘攘,人们生活富足。为缅怀这位抗日英雄,珠河县改名尚志县,后撤县设市;哈尔滨的一条主要街道被命名为“尚志大街”;尚志公园、赵尚志纪念馆被群山环绕。如今,在尚志市,英雄的故事扎根在人们心中。“冰天雪地矢壮志,霜夜凄雨勇倍添。待光复东北凯旋日,慰轩辕。”将军牺牲前的绝唱永远激励着一代又一代中华儿女。“我是爱国青年,国难当头,救国的事业我要坚决干到底”的名言至今激荡人心。

2009年,赵尚志被中央宣传部、中央组织部等11个部门评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

(本文作者系辽宁省沈阳警备区文职人员、某部现役军官)

编辑:廖昕朔